サイト内の現在位置

生活習慣病の発症リスクを予測する機能の開発で、個人の健康意識を高め、持続可能な医療の実現へ。

[事業による価値創造]

『NEC 健診結果予測シミュレーション』

(個人の健康意識の向上と持続可能な医療に貢献)

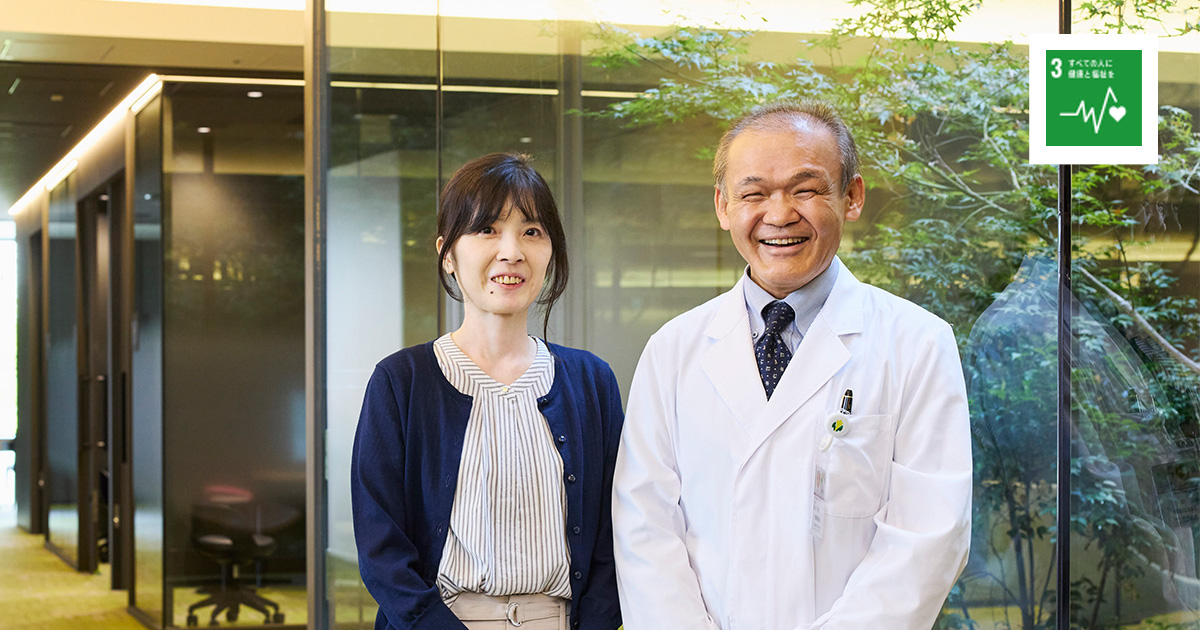

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構

倉敷中央病院付属予防医療プラザ 所長

菊辻 徹 様

2012年、倉敷中央病院総合保健管理センターのセンター長に就任。2019年より倉敷中央病院付属予防医療プラザの初代所長を務め、予防医療※1や健康診断業務に携わる。

デジタルヘルスケア事業推進室

耕 由香里

2022年より、『NEC 健診結果予測シミュレーション』の製品企画に参画。本製品への発症リスクを予測する機能の実装では、医療現場でのテストを重ねながら試作からリリースまでをリードする。

以下敬称略

- ※1食事のバランスに気をつけ適度な運動を心がけたり、定期的に健康診断を受けたり、病気にかからないように事前に対策を行うこと。

| プロジェクト概要 |

|---|

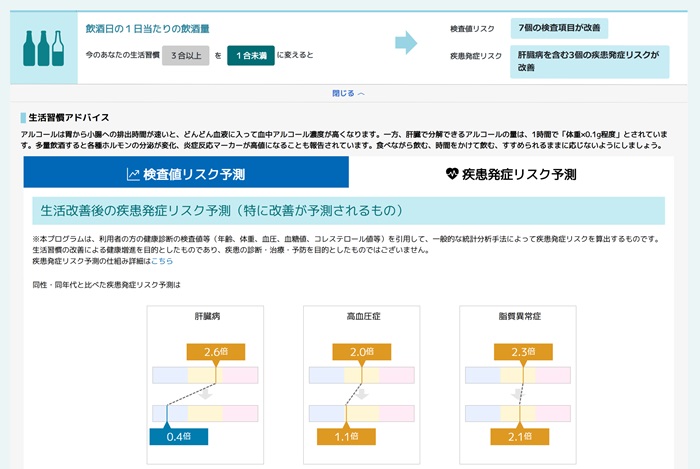

倉敷中央病院および倉敷中央病院付属予防医療プラザ(以下、予防医療プラザ)が保有する匿名化済みカルテ情報や健康診断データと、NECソリューションイノベータの開発力やデータ分析技術との共創により、『NEC 健診結果予測シミュレーション』に生活習慣病※2の発症リスクを予測する機能(以下、疾患発症リスク予測)を新たに追加しました。疾患発症リスク予測は、健康診断データから将来の病気の発症リスクを算出し、生活習慣の改善を提案する機能を有します。今後はNECソリューションイノベータが主体となり、医療機関が行う健康診断との連携だけでなく、企業や自治体にも健診サービスを広げることで、市民の健康意識の向上や持続可能な医療への貢献を目指します。

|

― どのように課題を解決し、どのような未来を描くのか ―

医療業界では、高齢化の進行※3や生活習慣病の増加により医療費が増大※4し、社会保障制度の維持に影響を及ぼしはじめています。こうした中、注目を集めているのが「治療から予防へ」のシフトです。病気になる前の段階で予防することや、重症化する前に早期発見を行うことができれば、その人の健康寿命※5を延ばせるうえ、増え続ける医療費の抑制にもつながります。そのための診断技術として、MRI検査やCT検査などの優れた技術があります。しかし現行の医療保険制度では、検査範囲や適用される診断機器が決められており、進んだ診断技術を病気の予防に十分に活かせない課題がありました。

- 高齢化の進行や生活習慣病の増加により医療費が増大し、社会保障制度の維持に影響が出はじめている

- 現行の医療保険制度では、MRI検査やCT検査などの診断技術の活用に制限がある

- 病気の前の段階の予防や早期発見による、健康寿命の延伸が望まれている

- ※3(出典)内閣府「令和6年版高齢社会白書」

- ※4(出典)厚生労働省「平成19年版厚生労働白書」

- ※5継続的な医療・介護に依存せずに、健康上の問題がなく日常生活を送れる期間のこと。

健康診断は病気の早期発見や健康管理の入り口です。予防医療プラザではかねてより「病気の早期発見や予防」を念頭に、健康診断業務を行ってきましたが、健康診断の受診者の声を聞くと「現状では生活に不自由がないなどの理由で、健康診断後の保健指導を受けない」「診断結果を見ても何を改善するべきかわからず、生活習慣の改善につなげられない」「そもそも健康診断への関心が低い」など、様々な課題がありました。こうした課題を解消するために、健康診断や保健指導の説得力を向上させ、健康意識を高めることができる施策が望まれていました。

お客様からの声

- 保健指導の説得力を向上し、受診者の生活習慣の見直しや予防への取り組みにつなげたい

- 健康診断結果の活用から予防医療への関心を高め、ヘルスリテラシー※6底の上げに貢献したい

- ※6健康や医療に関する正しい情報を自ら入手し、理解して、活用する能力のこと。

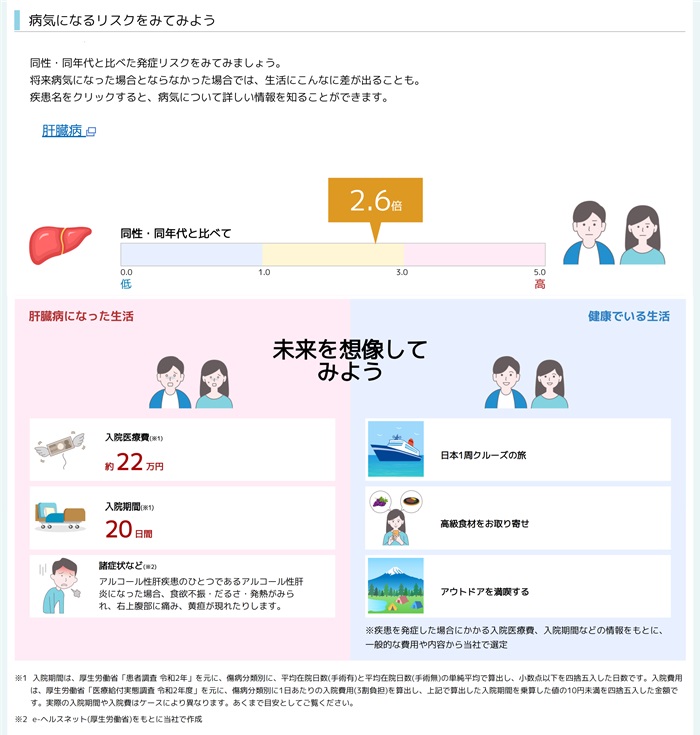

倉敷中央病院、予防医療プラザ、NECソリューションイノベータの三者が共同し、予防医療プラザに導入済みの『NEC 健診結果予測シミュレーション』に、従来表示していた検査値の予測推移に加えて疾患発症リスク予測を追加しました。予測結果は過去の診断データに基づいて算出されており、健康診断の結果から、糖尿病や高血圧症など11種類の生活習慣病が4年以内に発症する可能性を提示できます。これにより受診者自身が健康への意識を高めるとともに生活習慣等の改善に取り組むことで、生活習慣病にかかる可能性の低減と健康寿命の延伸に貢献し、さらには増加する医療費の抑制にも効果が見込めます。

同時に、リスクを回避した場合その治療にかかる費用と時間を使って可能になるかもしれない未来を示しています。

[活用のメリット]

- 疾患発症リスク予測を活用した健康診断では、将来の病気の発症リスク予測が可能。MRI検査やCT検査といった高額な精密検査を、適時・適切に活用できるようになる。

- 疾患発症リスク予測を使うことで、健康診断結果の検査値がグラフで推移する様子や同年代と比較した病気の発症リスクといった将来の予測に加え、具体的な医療費や入院期間といった実際に病気にかかった際の負担も表示されるため、より自分ごととして捉えてもらいやすく、健康への意識が高まる。

- 予測結果は過去の診断データを活用して算出しており、個別の健康上の問題に対する対処法や詳細な検査への案内も付随するため、説得力ある保健指導が可能になる。

― NECソリューションイノベータが描く未来 ―

健康状態の情報を個別に提供し、受診者の健康意識の向上や持続可能な医療に貢献

疾患発症リスク予測を駆使すれば、例えば多額の医療費を要する心筋梗塞や脳卒中の予備群を絞り込み、MRI検査やCT検査といった診断技術を活用して「発症を事前に察知する」ような狙いを持ったアプローチが可能になります。重篤化、長期化する病気であるほど、未然に防ぐことで、受診者自身の健康意識の高まりが期待できます。また、予測精度をさらに高め、対象とする病気の種類を増やすことで、持続可能な医療への貢献にもつながると考えています。

個人から地域まで、ヘルスリテラシーが向上

疾患発症リスク予測が導き出したシミュレーションでは、病気になってしまった場合や、生活習慣を見直して健康でいられた場合の将来予測を、入院期間やかかる費用などのデータとともに受診者に伝え、健康意識の向上につなげることができます。疾患発症リスク予測を活用した健康診断には、標準的な検査項目が使われているため、全国の医療機関への展開も容易です。今後は自治体や企業などでも『NEC 健診結果予測シミュレーション』を使った健康の将来予測を、情報提供シートとして市民や社員向けに展開することで、地域全体のヘルスリテラシー向上が期待できます。

Project Story

蓄積した診断データを活用し、生活習慣病発症リスクを予測

菊辻:市民の誰もが継続的に医療サービスを利用できる仕組みを保つには、増大する医療費の問題に向き合う必要があり「治療から予防へ」のシフトが始まっています。今回NECソリューションイノベータさんと共同開発した疾患発症リスク予測は、まさにこの潮流を汲んでいます。健康診断の結果から予測をして、こんな病気になる可能性があると、ご自身のリスクや将来の傾向を知って予防につなげることを支援する仕組みです。

耕:NECが高いシェアを誇る電子カルテの事業を通じ、私たちは様々な知見や匿名化済みのカルテ情報を保有していたため、これを新たな事業に展開したいと考えていました。そんなときに当時の倉敷中央病院の院長から、何十年にもわたって蓄積した健康診断などのデータを、新しい技術で有効活用できないかとお声がけいただき、2018年より予防医療に向けた共創活動を開始しました。その後、2022年10月から発症のリスクを予測するAIの共同研究を開始し今に至ります。疾患発症リスク予測の強みは、過去に蓄積した診断データに基づき、根拠を持って将来の生活習慣病の発症リスクを提示できることです。健康診断の結果から、糖尿病や高血圧症など11種類の生活習慣病が4年以内に発症する可能性まで絞り込むことができます。

身近な事例から、診断結果がより“自分ごと”に

菊辻:疾患発症リスク予測の技術は健康診断と親和性が高いですが、これまでの健康診断では、そもそも健診結果を元にした保健指導を受けていただけないという悩みがありました。受診者様にその理由を伺うと「毎年同じ内容で指導を受けることが嫌だ」「対処の方法がわからない」「今は健康なので問題を感じていない」といった声が挙がりました。だからこそ、将来の病気のリスク予測ができれば、健康への意識を変えられるのではと考えていました。

耕:疾患発症リスク予測が完成し、検査値を入力すれば病気のリスクなどを算出できるようになりましたが、その見せ方には苦心しました。グラフやイラストを多用して受診者への視覚的なわかりやすさに配慮したものの、結果が数値だけではその解釈に迷われるでしょうし、病気になるリスクが同年代と比較して3倍とわかっても「だからどうなの?」で終わってしまう可能性もあります。そこで考案したのが、もし病気になってしまったらという想定で、生活のシミュレーションをご提示するというものです。具体的に、医療費10万円や入院期間1カ月などと示すことで、より身近に感じていただける工夫をしています。この数値は「もしリスク回避した場合」の未来とも連動しているのが特色で、例えば「10万円あれば高級家電が買えます」「1カ月あれば海外旅行に行けます」など、予防に対する動機づけの役目も果たしています。

菊辻:健診結果は、その年の検査値に一喜一憂して終わりではなく、今後どうなっていくかが非常に大切です。そこで、疾患発症リスク予測を使って、検査値の推移や病気のリスクが表示されれば、より自分ごととして捉えていただけます。診断結果は、過去の診断データから導き出されているため、説明する私たちも自信を持って伝えることができますし、個別の健康上の問題に対する対処法や詳細な検査への案内も提供するため、今後の保健指導の説得力が大いに増すはずです。

病気を未然に防ぐ、そのきっかけづくりに期待

菊辻:人間ドックでは医療機関が個々に設定した詳細な検査や説明が行われる一方で、疾患発症リスク予測が扱うデータは全国どこの健康診断でも採用している一般的な検査項目であるため、とても汎用性が高いです。さらに保健指導の面では、私たちが持つ過去の診断データから推移や予測を導き出すため、指導側の経験値に左右されない説明ができます。検査から保健指導に至るまで均質化されている点は、例えば受診者様がほかの地域で健診を受けた際にも、同じクオリティの疾患発症リスク予測が提供しやすくなり、大きな安心感につながると感じています。

耕:全国の健康診断に適応可能という利点があるので、幅広い健診機関に展開していく構想はあります。健診機関だけでなく自治体や企業などのお客様にも、例えば健診結果の予測シミュレーションを使った検査値の将来予測を情報提供シートとして市民や社員に送付し、行動変容を促すために使っていただくことでさらに予防への自助努力を後押しする存在になれるのではと考えています。

菊辻:医療業界の社会課題として、人口の約3割が65歳以上になり高齢化が進むことで医療費や介護費が増大し、その一方で現場の労働力は不足していく2025年問題が挙げられています。そこで疾患発症リスク予測が貢献できることは、市民の方々が病気になる前に対処をするきっかけづくりに尽きると思います。予防医療プラザを例にとれば、健康診断のうち6〜7割が企業健診で年間約5万名が受診されます。身近な内容でわかりやすく将来予測ができる疾患発症リスク予測が広く導入されれば、働く方々への病気の予防に対する意識づけに高い効果が見込まれるということです。

耕:健診機関では、受診者に保健指導へ来てもらえなかったり、自分ごととして感じてもらえなかったりという課題を抱えており、疾患発症リスク予測はその対処において貢献できると思います。また少子高齢化による労働力不足に対しては、一般企業向けに疾患発症リスク予測を提供し、社員のヘルスリテラシーを底上げすることで、社員が長く健康に働き続けることができ、企業のマンパワー不足解消の一助になると思います。さらに自治体に関しては医療費の適正化という懸案がありますが、全ての住民の健康状態を把握するのは困難です。そこで疾患発症リスク予測を駆使すれば、例えば透析が必要になる慢性腎臓病のリスクを抱える人を絞り込むことができ、腎機能の低下を事前に察知するような狙いを持ったアプローチが可能になります。手厚い治療を要する病気であるほど、未然に防ぐことで受診者自身の健康寿命の延伸と医療費の軽減に貢献できるのではと考えています。

健康診断のあり方を変え、地域のヘルスリテラシーが向上する未来へ

菊辻:予防医療プラザは、多くの方にとって年に1度の健康診断でしかお越しいただけない場所です。それが、例えば3カ月に1度、ご自身の気になる箇所や数値がどう変化したかというチェックのために、来ていただけるようになれば嬉しいです。

耕:定期的な訪問については私たちも課題に感じています。受診者に1度の健康診断でインパクトを与えたとしても、本当に健康や生活習慣の改善に向き合うためには継続性が欠かせません。そこで例えば「スマホと連動していつでも健診結果を見られるようにしておく」「3カ月に1度追加検査を受けると、将来予測に変化が起こることに気づいてもらう」などの仕掛けが必要だと考えています。

菊辻:疾患発症リスク予測を使って、健康診断自体を効果的かつ効率的に変えるのはあくまで第一歩で、最終的な目標は受診者様自身のヘルスリテラシーを高めることです。誰もが標準的な検査で病気の予測ができることで、健康への意識は高まります。予測結果と連動して詳細な検査ができる体制があれば、病気の早期発見にも高い効果が見込めるでしょう。これは長らく課題になっている医療費の適正化にも関連し、社会保障制度のサステナビリティに貢献できるのではないかと思います。

耕:健康診断をきっかけに健康に対する意識を変えることができれば、将来にわたってその地域や市民の財産になるはずです。まずは予防医療プラザを、定期的なコミュニケーションがとれ、個人の継続的な健康管理にもつながる施設にできるように疾患発症リスク予測でお手伝いをしていきたいです。そして将来的には日本全国に疾患発症リスク予測を展開して、理想の健康診断の体制を構築していきたいと考えています。

UPDATE:2024.11.29

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/