サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

日本マーケティング学会カンファレンス2024でポスター発表しました

DATE:2025.02.06

研究テーマ:ウェルビーイング

はじめに

ウェルビーイングや推しに関する研究をしている丸山です。

2024年10月13日に、マーケティング学会のカンファレンス2024が開催されました。2023年も推しに関する調査の分析結果について発表しましたが、同データについて別のアプローチで分析を行い、その結果についてポスター発表を行いました。今回はその発表の概要についてご紹介させていただきます。

「推しがいる」と「推しがいた」の違い

カンファレンスでの発表のメインテーマは「『推しがいる』と『推しがいた』の違い」としました。2023年の報告では、推しが今いる人と過去にいた人をまとめて「推しありの人」とし、「推しありの人」の方が「推し無しの人」のより主観的な幸福感が高い傾向にあることを示しました。しかし、「今まさに推しがいて推し活をしている人と、過去に推しがいた人では、異なる傾向を示すのではないか?」という懸念がありました。そこで、「今推しが今いる人」と「過去に推しがいた人」の比較を行うことを主目的としつつ、他の観点からも群分けを行い分析しました。

- 観点1:「推しが今いる人」と「過去に推しがいた人」の比較

今推しがいる人の方が、主観的な幸福感が高いのではないか? - 観点2:“推し歴”による比較

長い期間推している人の方が、主観的な幸福感が高いのではないか? - 観点3:推し対象のジャンルによる比較

推し対象のジャンルにより、主観的な幸福感の差があるのではないか?

『今』推しがいる人は幸福感が高い

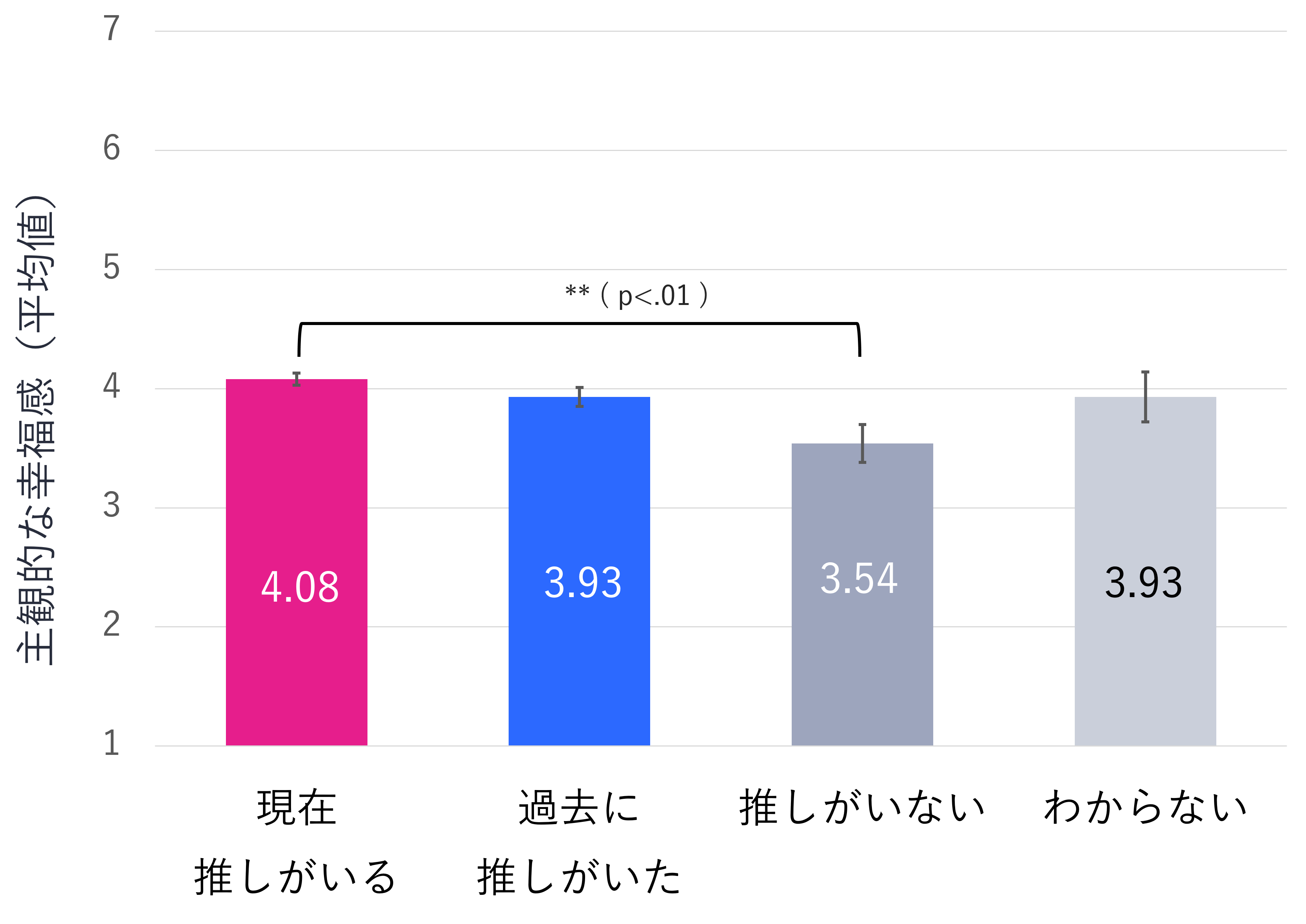

まずは観点1の検証結果です。

「今推しがいる人」は「推しがいない人」に比べ、主観的な幸福感が有意に高いことが分かりました。一方、「過去に推しがいた人」の主観的な幸福感は「今推しがいる人」と比べ、やや低くなっていました(図1)。しかし、その差は小さく、統計的に有意ではありませんでした。

つまり、推しがいなくなることで、主観的な幸福感に対する影響がやや小さくなるものの、ある程度維持される可能性が考えられます。それが過去の推しに対する感情によるものなのか、推し活により変化した心理状態や行動によるものなのか、はたまた推し活により得られた人間関係によるものなのかといったことまでは、今回の分析からは明らかになりませんでした。

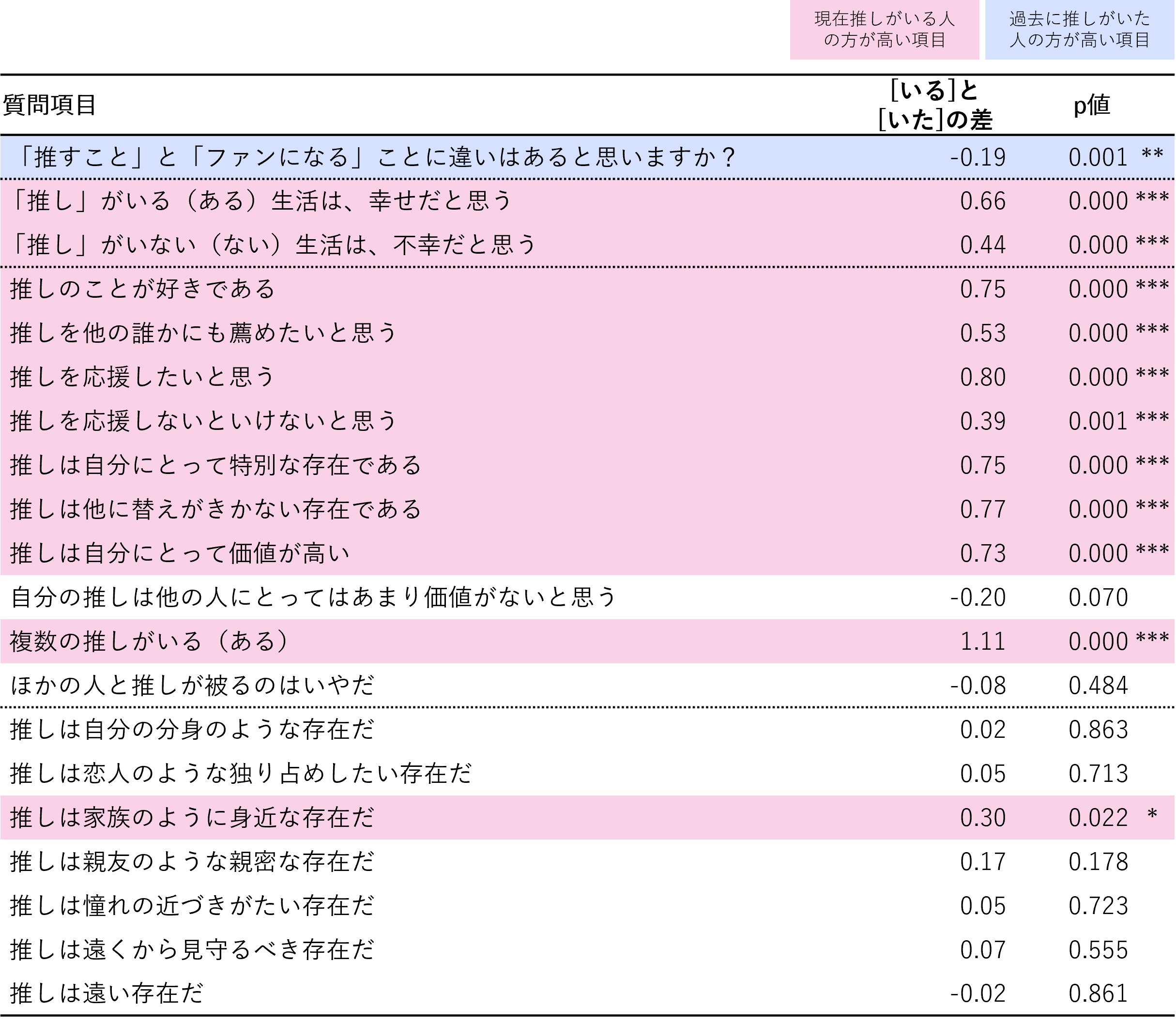

さらに、他の項目についても比較を行うと、「『推し』と『ファン』の違い」に対する意識や「推しのことが好きである」といった推しに対する感情について、差が見られました(表1)。逆に、差が見られなかった「自分の推しは他の人にとってはあまり価値がないと思う」といった項目は、今推していることとはあまり関係なく、推しという概念に対する共通の認識である可能性が考えられます。

長く推してれば幸せという訳ではない

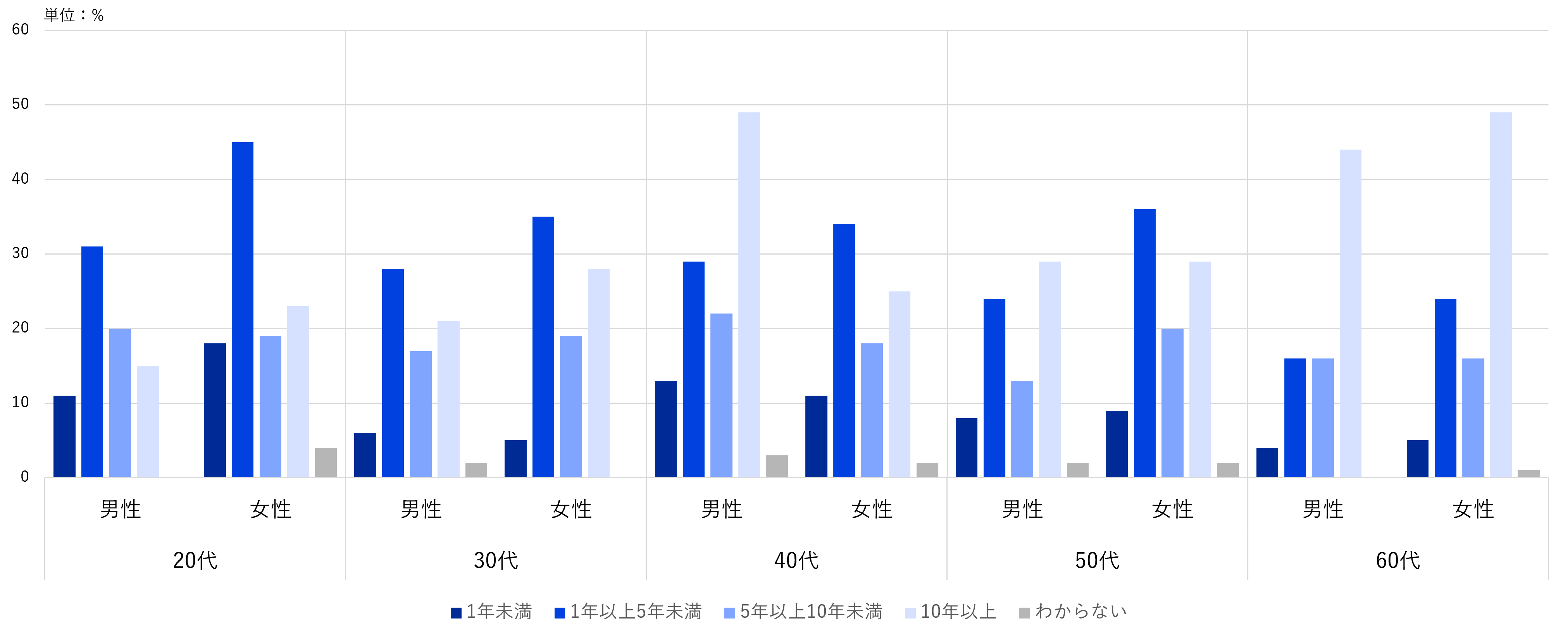

続いて観点2の「推している年数」に関する検証結果です。推している年数は、「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」「10年以上」の選択肢で回答してもらっています。

推している年数と主観的な幸福感について、相関は見られませんでした。前述の推している年数の選択肢ごとに群分けを行い、主観的な幸福感に差があるかどうかの検定も行いましたが、そちらでも有意な差は見られませんでした。すなわち、推しがいる人の方が主観的な幸福感が高い傾向にあるものの、推している年数とはあまり関係がなさそうである、ということです。

また、回答者の年代が高い方が推している年数が長くなりやすいと考えられましたが、20代や30代でも10年以上推しているという人がかなり見られました(図2)。

アイドル推し・ミュージシャン推しでは幸福度の差はないが推しに対する意識は異なる

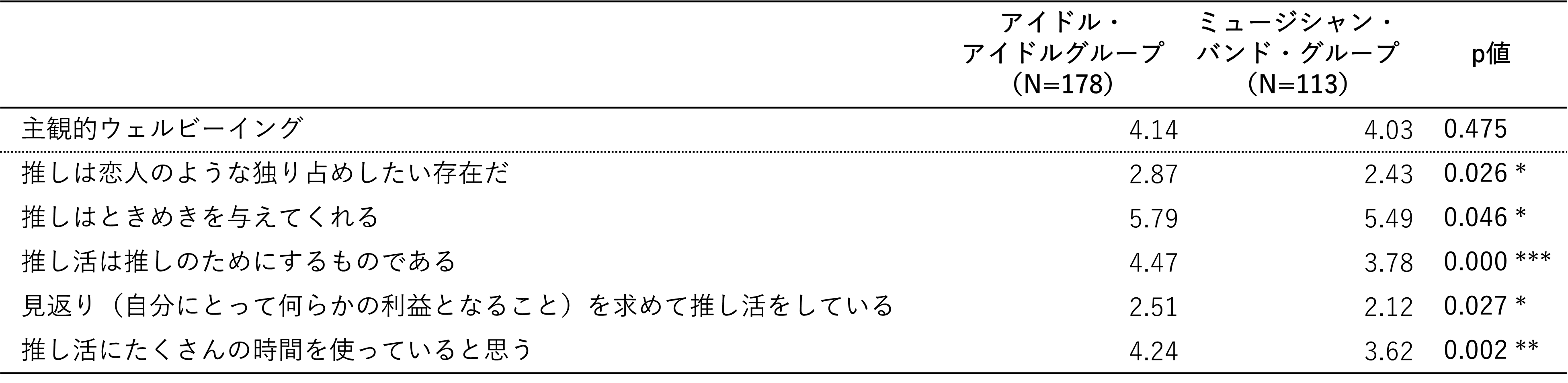

最期に観点3の検証結果です。推し対象についてジャンルを分類したところ、「アイドル」と「ミュージシャン」が最も多く、回答者の性別による偏りも少なかったため、比較対象としました。

比較の結果、主観的な幸福感については、有意な差がみられませんでした。一方、推しに対する感情や推し活に対する意識に関する項目ごとに見てみると、一部で差が見られました(表2)。

また、因子分析をそれぞれに対して行ったところ、アイドル推しの人たちとミュージシャン推しの人たちでは、因子構造が異なっていました。アイドル推しの人たちについて、推し活に関する因子のなかに「お金をかける」「時間をかける」といった項目が含まれることが特徴的でした。

すなわち、推しがアイドルの人とミュージシャンの人について、主観的な幸福感の差は見られないものの、推しに対する感情や推し活に対する意識が一部異なっている可能性があります。今回は得られたデータ数の関係で、アイドル推しとミュージシャン推しの比較となりましたが、全く異なる他ジャンル同士での比較ができたら、主観的な幸福感にも差が見られる可能性はあると考えています。

おわりに

カンファレンス2024では、「『推しがいる』と『推しがいた』の違い」をメインテーマとして発表しました。当社の他にも「推し」というキーワードを含む発表や関連する発表をされている方が見られ、カンファレンス2023と比べても増えている印象を受けました。引き続き「推し」というキーワードはマーケティングの分野でも注目されそうです。

ポスター発表では、学生の方、企業の方などたくさんの方とお話することができました。いくつか興味深い視点や指摘を頂きました。例えば、「推しというのはおそらくアイドルだけではないのだろうが、アイドル以外の推しについて調査をしようとしてもなかなかアプローチしづらい」、「推しの定義があいまいで広めづらい」といった、推しに注目しつつもその解像度が低いことにお悩みの方がいらっしゃるようでした。

また、主に推し活をする当事者に近い学生の方や教員の方からは、推し活のネガティブな面に注目した指摘を頂きました。例えば、「同担拒否感情が強く生じるジャンルや経済的破綻を招くような推し活では、もっと幸福感に差が出るのでは?」といったものです。推し対象をあえて絞らなかった今回の調査では、推しや推し活に対するネガティブな回答はそこまで多くは見られていませんが、ご指摘のようなこともあるかもしれません。

こういった貴重なご意見を踏まえ、引き続き「推しとはどんな存在か?幸福感との関係は?」といったテーマで研究を続けていこうと思います。

担当者紹介

研究テーマ:感謝と信頼、ウェルビーイング

担当者:丸山 佳織

コメント:感謝やウェルビーイングの研究をしています。研究を通じて、働く人が「この会社で働いて良かったと思えるような」思えるような価値を作っていきたいと思っています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ