サイト内の現在位置

学会・研究成果発表

日本心理学会第89回大会にて、就業者の主観的生産性に関するパネル調査についての研究発表を行いました

DATE:2025.11.07

研究テーマ:心理学的行動変容

2025年9月5日~7日に東北学院大学で開催された日本心理学会第89回大会において、「就業者の主観的生産性の促進要因とアウトカムの縦断的検討」というタイトルで一般研究発表(ポスター発表)を行いました。本記事では、こちらの発表内容についてご紹介します。

“主観的な”生産性とは

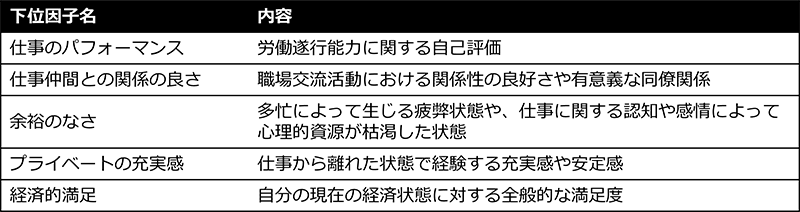

昨年度の同学会において、就業者の主観的な生産性とwell-beingの関連についての研究発表を行いました[1]。就業者の主観的な生産性が高い状態とは、「今やるべきことに対して集中が持続し、仕事の量と質がともに高いと思っている状態」を指し、5つの下位因子から構成されています(表1)。

表1 主観的生産性尺度の5つの下位因子[2]

そして、主観的生産性の各下位因子は、能力に関する自己評価だけでなく、他者との信頼関係や役割感、これまでの成果、現在だけでなく未来も含めた時間的展望とも関連することが明らかとなりました(これが昨年度の発表内容[1]です)。このことから私たちは、主観的生産性とwell-beingの向上は、現在の業務の遂行や健康だけに着目するのではなく、各個人の「これまで」と「これから」を含めた包括的なキャリア発達・キャリア形成の観点も含めて統合的に推進する必要があるのではないかと考察しました。

本研究のリサーチクエスチョン

先行研究において、主観的な職務パフォーマンスはワーク・エンゲージメント、管理職のサポート、組織に対するコミットメントの強さなどの要因によって予測されることが示されています[3]。また、適切な目標設定によって作業者のパフォーマンスが12~15%向上することも示されています[4]。

これらの先行研究をヒントに、主観的生産性についてはどのような観点で介入することで、具体的にどのような効果が得られるかを明らかにしたいと考えました。今回は、時系列的な因果関係を検証したいと考え、同一対象者に繰り返し心理尺度への回答を求める縦断調査(パネル調査)を実施し、時点間の因果関係がみられるかを分析しました。

調査方法

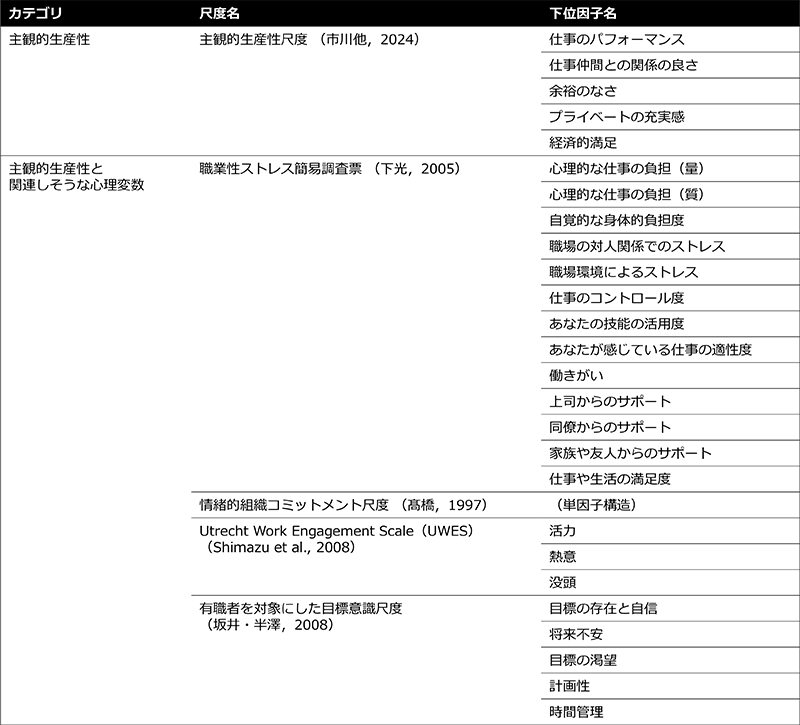

調査会社の登録モニターのうち、回答時に通常勤務ができており、回答時点間で昇進や異動、休職などを経験していない20~59歳の男女計600名(男女同数; 平均年齢40.23歳、SD=10.68)を対象に3回のweb調査を実施しました。今回の分析に使用した心理尺度は表2の通りです。

表2 本研究に使用した心理尺度一覧

分析結果とそこから考察したこと

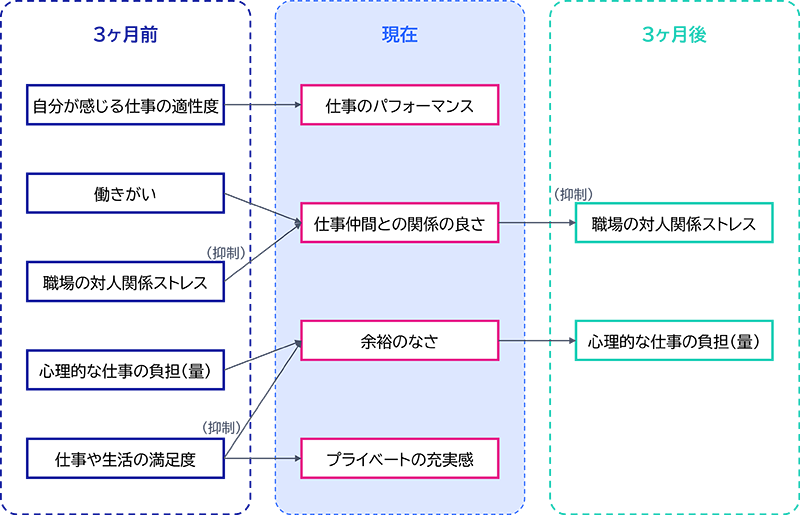

まず、主観的生産性尺度と他の尺度の因果関係について、「各変数が3ヶ月後の別の変数に影響を及ぼすモデル(交差遅延モデル)」と「各変数が同時点の他の変数に影響を及ぼすモデル(同時効果モデル)」のどちらのモデルのあてはまりがよいのかを分析しました。その結果、職業性ストレス簡易調査票の各得点と主観的生産性尺度の関連については、「各変数が3ヶ月後の別の変数に影響を及ぼすモデル」のあてはまりが良好であることが明らかとなりました。具体的には、図1に示す変数間の因果関係が見られました。

(いずれも、1回目→2回目と2回目→3回目の両方で同様の因果関係が見られた。)

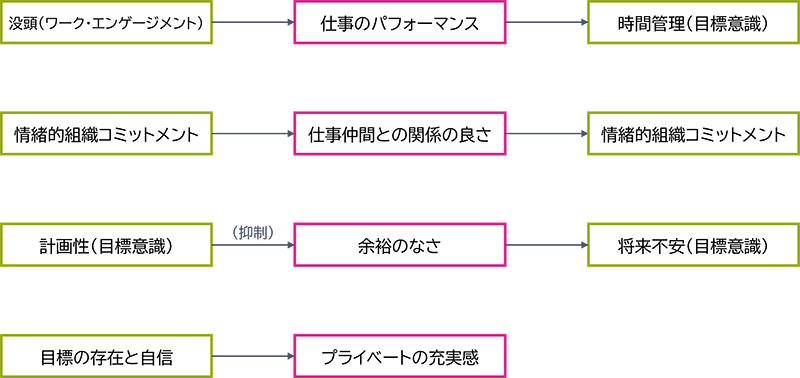

また、情緒的組織コミットメント、ワーク・エンゲージメント、目標意識は、それぞれ主観的生産性と「各変数が同時点の他の変数に影響を及ぼすモデル」のあてはまりが良好であり、同時点の主観的生産性に影響を及ぼすことが明らかとなりました(図2)。

(いずれも、2回目と3回目の両方で同様の因果関係が見られた。)

なお、「経済的満足」については他の要因との十分な因果関係が示されませんでした。「経済的満足」を高める要因が存在しないのではなく、今回の調査内容には含まれていない別の要因と影響を及ぼし合うのではないかと考えています。

以上の分析結果から、自分が感じる仕事の適性度が高く、その業務に没頭できる状態が「仕事のパフォーマンス」を高めるといえます。また、適切な時間管理ができることは、「仕事のパフォーマンス」を高める要因ではなく、むしろパフォーマンスの高さによって促進されるといえます。これらの結果から、自分のキャリアや能力に適した業務に集中して従事できる環境が職務パフォーマンスを向上させることが考えられます。また、高い職務パフォーマンスがさらなる業務の効率化につながることも示唆されました。

「余裕のなさ」に着目すると、心理的な業務負担が強いほど次第に余裕がなくなり、その状態が続くことでさらに業務負担を強く感じるという悪循環が存在する可能性が示されました。そのような状態は、将来に対するネガティブな展望をも引き起こす可能性があるため、過剰な業務負荷が掛かることは長期的なキャリア展望にとっても悪影響であるといえます。

おわりに

本研究の結果から、広範な職種の就業者のパフォーマンスを向上させうる要因と、職務パフォーマンスを向上させることによって得られるアウトカムが示されました。個人の職務パフォーマンスは適切な業務アサインによって業務に集中できる状態を構築することによって向上し、また個人の職務パフォーマンスが高い状態はさらなる効率的な働き方やキャリア展望に繋がりうると考えられます。

今回の発表には、多様なご専門の先生方にお越し頂き、活発な議論を交わすことができました。特に、本研究では扱わなかった関連要因について、今後の研究のヒントとなる有益なご示唆を賜りました。頂いたご意見をもとにさらなる研究を重ねるとともに、本研究の結果をどのように活用できるかを模索してまいります。

参考:

- [1]

- [2]市川 玲子・鈴木 美穂・谷沢 典子・秋冨 穣 (2024). 就業者個人の生産性の高さを測定する尺度の開発 心理学研究, 95, 232–241.

- [3]Abdelwahed, N. A. A., & Doghan, M. A. A. (2023). Developing employee productivity and performance through work engagement and organizational factors in an educational society. Societies, 13, 65.

- [4]Asmus, S., Karl, F., Mohnen, A., & Reinhart, G. (2015). The impact of goal-setting on worker performance-empirical evidence from a real-effort production experiment. Procedia CIRP, 26, 127-132.

担当者紹介

研究テーマ:心理学的行動変容

担当者:市川 玲子

コメント:心理学に関する研究業務全般を担当しています。博士(心理学)・公認心理師です。もともとはパーソナリティ心理学や異常心理学の研究をしていました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

bt-design-contact@mlsig.jp.nec.com