サイト内の現在位置

NEWS

エンゲージメントの高め方

対処の優先順位

DATE:2022.11.28

研究テーマ:エンゲージメント

こんにちは!

エンゲージメントやウェルビーイングの研究をしている山本です。

エンゲージメント・サーベイは、多くの企業で実施されるようになりましたが、その結果を見ても「何をしたらいいのか分からない…」と悩むことはないでしょうか?

今回は、まず初めに、私たちが開発した「組織エンゲージメント調査票」をもとに、どのような順番で対処を行うべきなのかについてお話ししたいと思います!

1. 組織エンゲージメント調査票

NECソリューションイノベータ社では、2015年から始めたエンゲージメント研究を通して、心理尺度である組織エンゲージメント調査票を開発しました。この尺度開発は、先行研究でワーク・エンゲージメントに関連する尺度を40個集め、約600問の質問項目について集めた1000人分の回答のデータ分析に基づいています。

この回答データに対して探索的因子分析を行ったところ17個の因子(ファクター)を発見しました。見つかった因子の1つは、ワーク・エンゲージメント因子でした。さらに、17因子間の偏相関分析を行ったところ、ワーク・エンゲージメント因子と9個の因子が、有意な偏相関で連結されることを確認しました。

こうして、ワーク・エンゲージメント因子と関連する9因子を合わせた下記10因子を、エンゲージメント・ドライバーと呼んでいます。

-

チームワーク

-

同僚への信頼

-

上司の頼りがい

-

上司への信頼

-

仕事の納得性

-

評価の納得性

-

風通しの良さ

-

仕事の充実感(=ワーク・エンゲージメント)

-

組織への愛着

-

組織のための行動

その後、調査会社で収集した10,000人分の回答データや、1年間で4回にわたり外部企業で測定したデータなどを使い、米国心理学会が定める尺度開発基準を満たすように信頼性と妥当性の検証を行い、論文にしました。

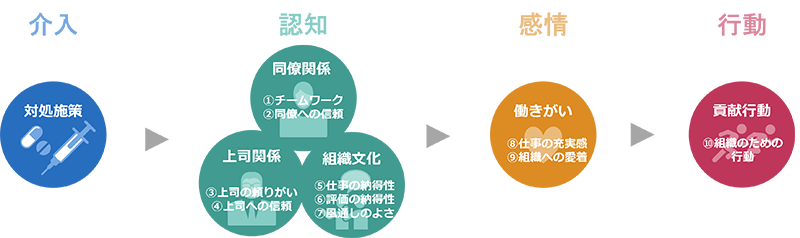

また、エンゲージメント・ドライバーは、仕事環境の認知に関する7因子、エンゲージメントの感情状態を表す2因子、エンゲージメントが高い人が取る行動を表す因子に分けることができるため、この調査票では、仕事環境の認知が社員の内面に感情を生み、感情が動機になって社員のエンゲージメント行動へ移る、という認知・感情・行動モデルを想定しています。

「働きがいを持って」と言われたところで「働きがい」を感じられるわけではないように、外部からの直接介入で「働きがい」を変えることは難しいです。例えば、仕事に関する映像を見て感動すると働きがいを感じる場合もあるので、働きがいへ直接介入することも不可能ではありません。

しかし、働きがいが一時的に高まっても、認知的要因が変わらなければ、「やっぱりだめだ」と認識されてしまい、持続しません。そのため、社員のエンゲージメントを持続的に高い状態に保つには、認知ドライバーに介入した方がよいと考えています。

これに対して、私たちはエンゲージメント・ドライバーで対策の優先順位があることを明らかにしました。

組織エンゲージメント調査については、こちらのウェブサイトでも紹介しています。

2. 対処の優先順位

私たちは「組織エンゲージメント調査票で測定する7つの認知ドライバーには、取り組むべき対策順序がある」ことを明らかにしました。ここでは、順序について順を追ってお話しします。

2.1. タックマンモデル分析

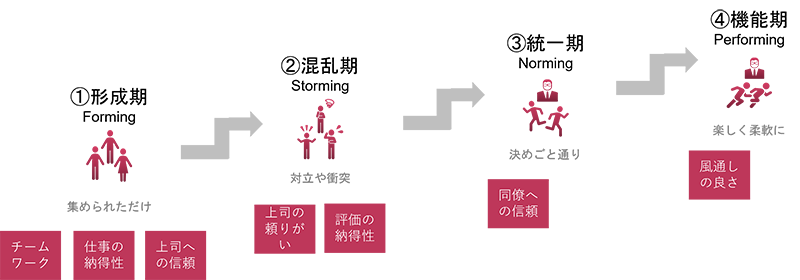

対策順序の大枠は、チームビルディング理論で有名なタックマンモデルと7つの認知ドライバーの相関を研究していて発見されました。タックマンモデルは、チームが機能するまでに形成期・混乱期・統一期・機能期の4つの状態を経るとしたモデルです。

私たちの行ったデータ分析では、形成期には「仕事の納得性」「チームワーク」「上司への信頼」が強く関係し、混乱期には「上司の頼りがい」と「評価の納得性」が、統一期には「同僚への信頼」が、機能期には「風通しの良さ」が追加されていくという結果になりました。特に、「チームワーク」は全ての状態で必要でした。

このことから、チームがパフォーマンスを発揮するには、7因子のどれか1つを改善すればよいのではなく、7因子の改善を積み上げていく必要があることが分かりました。

2.2. 因果分析

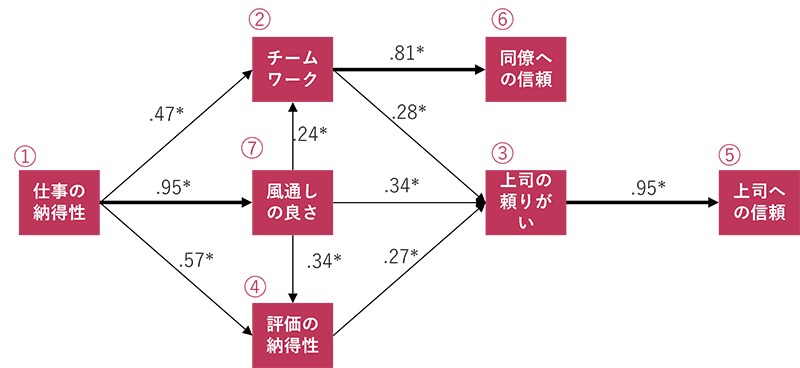

さらに、因果探索と因果推論による因果分析を実施し、下図のような結果が得られました。

この結果からは、次のようなことが分かります。

①「仕事の納得性」が因果関係の根本にある

②「チームワーク」から「同僚への信頼」へ強い因果関係がある

③「上司の頼りがい」から「上司への信頼」に強い因果関係がある

④「仕事の納得性」から「風通しの良さ」へ強い因果関係がある

このことは、次のように考えることができます。

①何よりも先に対策が必要なのは「仕事の納得性」である

②「チームワーク」を改善すると「同僚への信頼」も改善する可能性が高い

③「上司の頼りがい」を改善すると「上司への信頼」も改善する可能性が高い

④「仕事の納得性」が改善すると「風通しの良さ」も改善する可能性が高い

すなわち、対策を行おうにも、順序が存在することが示唆されています。

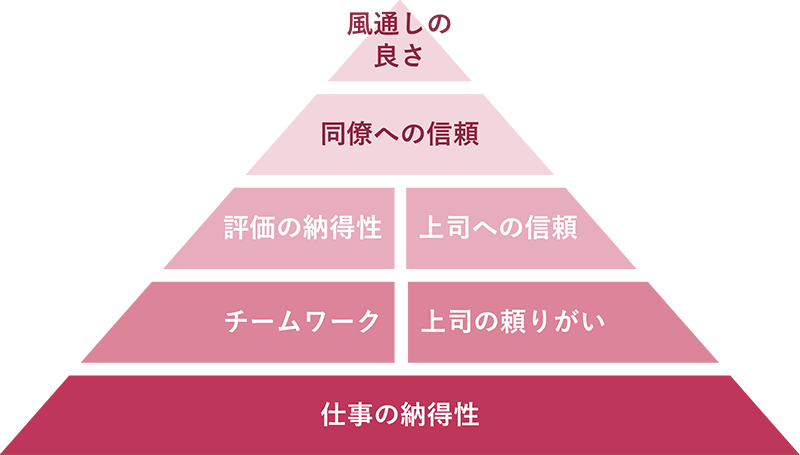

2.3. エンゲージメント・ピラミッド

これらの分析結果をもとに、対策すべき順番を図示したものがエンゲージメント・ピラミッドになります。

ただし、これは、マズローの欲求5段階説のような「下層の因子が高くなければ、上層の因子が高くならない」という意味ではありません。

実際、測定してみると、「仕事の納得性」は低くても「同僚への信頼」は高いという結果はよく見られます。例えば、「上から降ってきた仕事をチームメンバーで協力して片付けている」といった状況の場合、このような測定結果になることが考えられます。

しかしながら、そのような組織では、チームの仲は良いのですが、仕事の「やらされ感」が強く、決してエンゲージメントが高い状態とは言えません。このような場合には、先に「仕事の納得性」を高めるような対策を講じるべき、ということをエンゲージメント・ピラミッドは示していることになります。

以上から、エンゲージメント・ピラミッドの階層は、対策の優先順位を示していると考えられます。

3. まとめ

今回は、「組織エンゲージメント調査票」で測定しているドライバーについて、対処すべき順序についてお話ししました。

分析の結果をまとめると、「エンゲージメント・ピラミッド」の形に整理することができました。

「エンゲージメント・ピラミッド」は、下層のドライバーから対処が必要であること、対処を積み上げていく必要があることを表しています。

「どこから手を付けたらいいのか分からない」と悩んでいる場合は、エンゲージメント・ピラミッドの下層のドライバーから取り組むと良いかもしれません。

担当者紹介

研究テーマ:エンゲージメント

担当者:山本 純一 Ph.D.

コメント:科学と技術と経営学と心理学と組織開発の融合分野を研究しています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部