サイト内の現在位置

NEWS

能代青年会議所様で感謝研究の講演をさせていただきました

DATE:2023.10.26

研究テーマ:感謝

こんにちは。ウェルビーイングや感謝などの研究をしている菅原です。

2023年3月にTHE WELL-BEING WEEK2023で発表した「ありがとうのチカラ」について、ご興味を持っていただき、2023年8月29日に能代青年会議所様の定例会内で講演をさせていただきました。今回は、講演内容の概要と講演でいただいたご質問・ご意見を紹介させていただこうと思います。

「ありがとうのチカラ」講演概要

本講演では、「ウェルビーイングと感謝」に焦点をあて、国内外の研究事例と我々の研究結果から明らかになったことを中心にお話しさせていただきました。

【講演内容】

-

ウェルビーイングと感謝の研究事例

- I.ウェルビーイングとは

- II.感謝の研究事例

- III.感謝はウェルビーイングを高めるか

- I.

-

デジタル感謝研究から分かったこと

- I.デジタル感謝とは

- II.デジタル感謝と職場の信頼感

- III.感謝のコツ

- I.

近年、さまざまな場面で耳にする「ウェルビーイング」を高める方法として、感謝に着目した研究が増えています。「感謝をする人」「感謝をされる人」「感謝を目撃した人」の3つの観点から、感謝が人間関係やウェルビーイングに与える効果についての研究事例をご紹介しました。

私たちが行ってきた「デジタルデバイスを用いた感謝(デジタル感謝)」の研究では、職場におけるデジタル感謝には信頼感を向上する効果があることが分かっています。また感謝の取り組みを実践するには、いくつかコツが要ることも見えてきています。職場における感謝の効果と、感謝を効果的に実践するコツについて、お伝えさせていただきました。

- ※詳細な講演内容はこちらの記事にまとめています。よろしければご覧ください。

ご質問・ご意見

講演では、私たちの発表に対していくつかご質問・ご意見をいただきました。講演でも回答させていただきましたが、改めてこちらでも回答を掲載させていただきます。

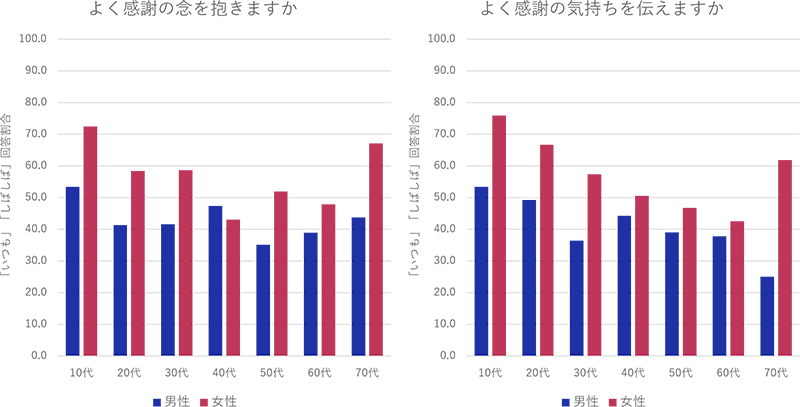

質問①:年代や性別によって感謝の傾向に違いはあるか?

回答①:

性別や年代によって、感謝の抱きやすさや感謝の気持ちを伝えるかどうかには、違いがあります。

私たちが過去に行った調査では、全体として男性よりも女性の方が感謝を抱きやすく、感謝をよく伝える傾向が見られています。年代別では、年齢を重ねるごとに感謝は伝えなくなる傾向があります。70代になると、男性は感謝を伝える人は大きく減りますが、女性は一転して感謝を伝える人が大きく増加するようです。

質問②:強制された感謝は感謝ではないので、感謝を強制すべきではない。

回答②:

強制された感謝は本心からの感謝ではない、という理解でいいでしょうか。

以前の実験で「どのような感謝だったら嬉しいですか?」という問いに、「それが本心だったら」という回答があり、「それはそうだよな」と感じたことがありました。本心から感謝することはとても重要なことで、本心ではないのに感謝をする必要はありません。

しかし、特性感謝(感謝の感じやすさ)が低い人は、感謝の練習をしないと、本心からの感謝はなかなかできません。感謝を向上する取り組みの際には、感謝について思い浮かべる機会は設けて、感謝が浮かべば感謝をする、という方法がいいのかもしれません。

補足:

デジタル感謝の場合、表情も声色も伝わらないため、口頭で伝えるよりも、さらに本心が伝わりにくくなります。そのため、感謝のコメントに「ありがとう」以外に、感謝の理由は必ずつけた方が良いです。さらに、応援・励まし・称賛などの+αや、絵文字などを加えると、本心が伝わりやすくなるかもしれません。

質問③:人以外への感謝もあるのではないか?

回答③:

研究によって、感謝が生まれる状況は、次の5つが特定されています。

- ①被援助:他者に助けられる

- ②贈物受領:他者から何かをもらう

- ③他者負担:他者が代わりにやってくれる

- ④状況好転:自分を取り巻く状況が良くなる

- ⑤平穏:大きなトラブルもなく変化がない

人以外への感謝の典型例は、「事故に合ったが、運良く助かった」(状況好転)という「幸運」に感謝する場合や、「今日も一日無事に過ごせた」(平穏)ことを「神」に感謝するといった場合でしょう。他にも、「自然の恵みによって、農産物が豊作だった」(贈物受領)ことを「自然」や「神」に感謝するといった例もあります。

しかし、このような感謝は研究が少なく、体系的にはほとんど何も分かっていません。

補足:

私たち日本人は、感謝をするとき「ありがとう」という感情とともに「申し訳ない」という負債感情も湧いてきやすいですが、状況好転や平穏に対する感謝では負債感情は生まれないという報告があります。

まとめ

今回、能代青年会議所様で講演させていただいた概要を紹介させていただきました。能代青年会議所様は、非常に感謝研究に興味を持ってくださり、講演に合わせて「感謝の日記」も実践しておりました。毎日、感謝の日記を書いてみた感想なども聞かせていただき、私たちも非常に勉強になりました。ありがとうございました。

今後も「感謝」や「ウェルビーイング」などの研究について、積極的に発信してまいります。もし講演依頼などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

担当者紹介

研究テーマ:感謝と信頼、ウェルビーイング

担当者:菅原 収吾

コメント:心理学的な観点を織り交ぜながら感謝や組織のウェルビーイングについて研究をしています。学生時代はバイオ研究をしていました。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部