サイト内の現在位置

NEWS

ウェルビーイング意識調査を実施しました

DATE:2024.03.07

研究テーマ:ウェルビーイング

ウェルビーイングは捉えにくい概念?

ウェルビーイングとは、「身体・精神・社会のすべての面において満たされ良好な状態のこと」を指します。

とはいっても、非常に包括的な概念であり、様々な分野や場面でウェルビーイングという言葉が用いられている昨今、その実態が非常に掴みづらくなっています。

実は、研究分野においても同様の傾向が見られています。

Linton, Dieppe, & Medina-Lara(2016)は、世界中で作成された幸福感に関する尺度に関する論文をレビューし、それらについて集計・分類をしました。それによると、1960年から2014年までに幸福感に関する99の尺度が開発され、6つの主要テーマに分類できるそうです。2014年以降もウェルビーイングに関する研究は行われているため、さらに尺度やその測定次元も増えていることが予想されます。

つまり、統計的に妥当な尺度を用いた研究であっても、「ある分野・ある対象を前提としている」場合が多く、一般的な人々が抱く幸福感を反映した調査項目であるとは限らないということです。

日本におけるウェルビーイング

日本における幸福感に関する代表的な調査としては、内閣府が行う「満足度・生活の質に関する調査」があります。この調査では、人々の生活に関する“満足度”をウェルビーイングと捉えています。この調査の目的は、“我が国の経済社会の構造を人々の満足度(Well-being)の観点から多面的に把握し、政策運営に活かしていくこと”とされています。そのため、質問項目は日本人の価値観を反映して測定しているというより、現在の日本社会に対する“不足・不満足”を把握するためのものとなっています。

一方、研究では、従来のようにGDPといった経済指標や統計データを用いるのではなく、日本人が回答しやすいような心理尺度を開発する動きがありました。

例えば、島井ら(2004)では、日本版主観的幸福感尺度が開発されました。主観的幸福感尺度は、様々な言語に翻訳され利用されている尺度で、項目数が4項目と少なく、測定する因子がシンプルで分かりやすく、年代を問わず利用することができます。その質問項目について、研究者らが日本語に翻訳し、妥当性の検証を行い、日本人の幸福感が正しく測定できていることを確認しました。

一方、内田ら(2009)は「協調的幸福感尺度」という、日本人らしい幸福感を測定するための尺度を開発しました。「日本人らしい」とは、集団主義的で、他の人と同じであることに安心感を覚えるといった特徴のことを指します。この尺度についても、日本人の幸福感が測定できていることを統計的に確認されています。

このように、日本人の幸福度を測定する中で、従来の幸福度にはない要素が発見されました。しかし、ご紹介した心理尺度のみで、全てのウェルビーイングが網羅されているとは限りません。

日本人を対象により広く調べることで、これまで見つかっていない新たな幸福を発見できるのではないか、そのように私たちは考えました。

私たちの行ったウェルビーイングに関する一般調査

そこで私たちは、「日本人がどの程度、ウェルビーイングを意識しているのか」、「どんなウェルビーイングの要素を重要視しているのか」といった全体感を調査してみることにしました。それにより、現代の日本人の幸福感の実態を把握しようとしたのです。

調査はWebアンケート形式で2回に渡り行いました。1回目は日本人10,000人を対象とした調査で、「ウェルビーイングについてどの程度知られているのか」といった内容の質問項目を設けました。2回目は日本人1,000人を対象とした調査で、ウェルビーイングいくつもの要素について挙げ、「何を大切にしている・高めたいと思うか」を7段階で評価してもらうような質問にしました。

調査の結果① ウェルビーイングの知名度

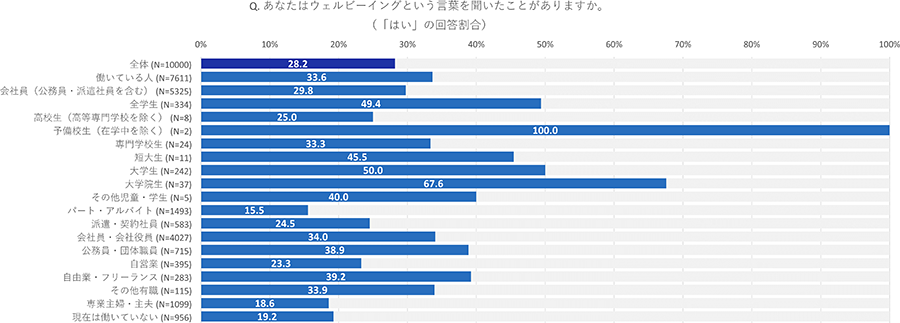

まず、ウェルビーイングの知名度調査の結果です。「あなたはウェルビーイングという言葉を聞いたことがありますか。」という質問に対し、28.2%が「はい」と回答しました。私たちの感覚的には妥当な印象を受けましたが、この記事をお読みになっているみなさまは「高い・低い」のどちらに感じるでしょうか。

さらに、回答者の職業別で集計してみました(図1)。すると、会社員よりも学生の方が知っている割合が高いことが分かりました。今回の調査では、どういった経緯でウェルビーイングを知ったのか、といった質問項目を設けなかったため、なぜ学生の方がしっているのか要因は明らかではありません。しかし、前述の通り、研究では様々な分野でウェルビーイングに焦点が当たっているため、そういった研究に触れた大学生等の認知度が高かったのかもしれません。また、OECDの発表したラーニング・コンパス2030におけるキーワードの一つがウェルビーイングであるため、教育の中でもウェルビーイングが意識され始めている可能性もあります。

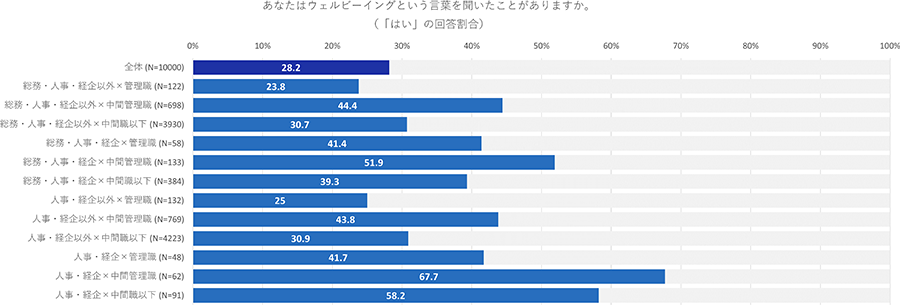

また、会社員について職務別×職位別での比較も行いました(図2)。その結果、最も知っている割合が高かったのは「人事・経営企画×中間管理職」で、67.7%でした。日本の企業においては、健康経営や人的資本経営といった文脈関連や、従業員のエンゲージメント向上や離職防止といった、会社経営や人材育成の観点でウェルビーイングに関する情報が多くみられ、取り組みも増えていると思われます。そういったことが表れた結果と考えられます。

私たちが以前実施したウェルビーイングに関する調査の一環で、欧米のウェルビーイングに関するサービスやテクノロジーについて調査した際、個人のウェルビーイングに注目したサービスが多く、そういったサービスを企業の福利厚生の一環として取り入れることが多いことが分かりました。つまり、従業員が個人レベルでウェルビーイングに関連するサービスを享受している欧米の会社員に対して同じ質問をすると、また違った結果となるかもしれません。

調査の結果② 日本人が重要視しているウェルビーイング要素

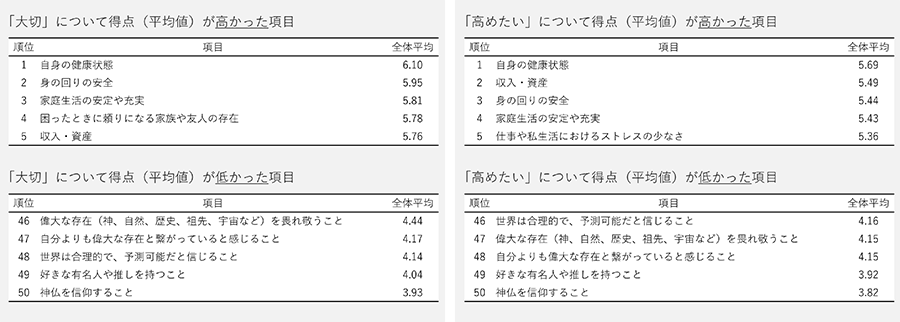

次に行った調査では、ウェルビーイングという言葉をあえて使わず、ウェルビーイングに含まれる様々な要素を列挙し、それらについてどの程度「大切・高めたい」と思うかについて評価してもらいました。調査対象とした項目は、内閣府「満足度・生活の質に関する調査」を参考にした社会福祉に関するウェルビーイング要素12項目、西田(2000)の心理的ウェルビーイング尺度を参考に作成した要素6項目、そして私たちの調査で挙がっていたウェルビーイングに関するその他の要素32項目です。それらについて「全く大切でない(高めたいと思わない)」~「とても大切である(高めたいと思う)」の7段階評価をしてもらいました。

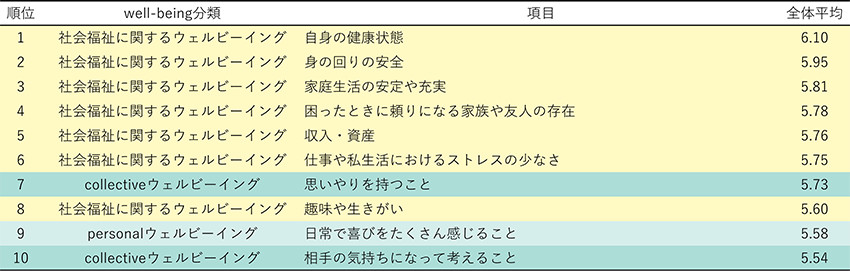

要素ごとの集計の結果、最も高い値を示したのは「自身の健康状態」であり、次点で「身の回りの安全」となっていました。逆に低い値を示したのは「神仏を信仰すること」、「好きな有名人や推しを持つこと」でした。これらの結果は、「大切・高めたい」のいずれにもみられる傾向でした(表1)。

表1. 「大切だと思う」「高めたいと思う」に関する平均値の順位(上位/下位5項目)

高い値を示した2つは、いずれも社会福祉に関するウェルビーイング要素であり、高くなることは予想通りでした。低い値を示した「神仏を信仰すること」が「大切」については、年齢による有意差がみられ、年齢層によって意識が異なることが分かりました。一方で「推し」が「大切」については性別や年齢による有意な影響はみられず、全体としてあまり重要視されない傾向にあることが分かりました。

また、全体を通して女性の方が有意に高い値を示す傾向にありました。幸福度調査において、女性の方が高い値を示す傾向はしばしばみられることです。今回の幸福感に関する調査においても、同様の傾向を示すことが分かりました。

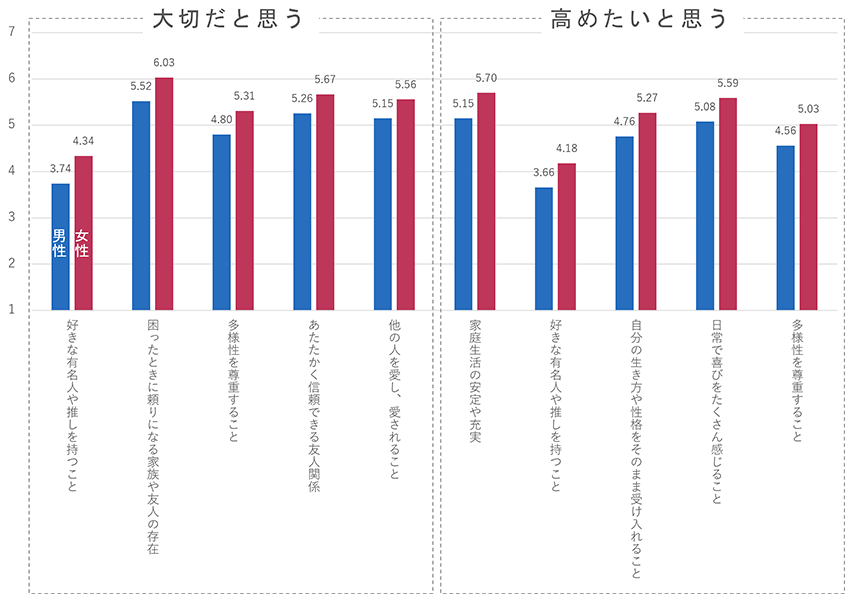

特に、「大切だと思う」の「困ったときに頼りになる家族や友人の存在」、「多様性を尊重すること」、「高めたいと思う」の「家庭生活の安定や充実」、「自分の生き方や性格をそのまま受け入れること」、「日常で喜びをたくさん感じること」については、平均値の差が0.5以上となっていました。「好きな有名人や推しを持つこと」については、「大切・高めたい」共に、男女差がみられました(図3)。

「大切・高めたい」について、1項目を除いて「大切」の平均値の方が「高めたい」の平均値より高い傾向にありました。つまり、各項目に対する「大切・高めたい」の度合いはおおよそ同じような傾向で評価されており、「大切だから高めたい」といったような構造になっているのではないかと考えられます。

「高めたい」の方が高かった1項目は、「世界は合理的で、予測可能だと信じること」で、社会的一貫性に関するものです。昨今はVUCAの時代と呼ばれるように、未来の予測がつきにくい世の中であるといわれています。そういったことが結果に反映されているのかもしれません。

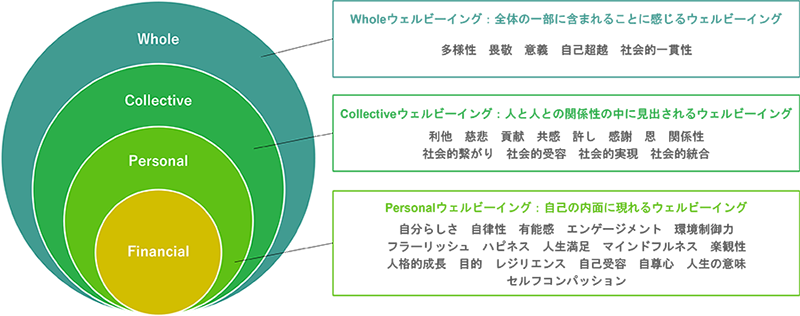

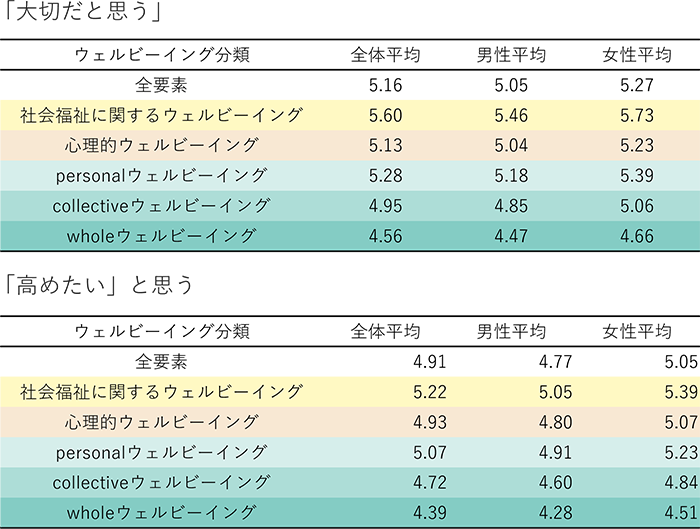

次に、ウェルビーイング要素32項目について、内容ごとに「personalウェルビーイング」「collectiveウェルビーイング」「wholeウェルビーイング」に分類を行い、「社会福祉に関するウェルビーイング」および「心理的ウェルビーイング」と合わせて比較を行いました(図4)。

その結果、「社会福祉に関するウェルビーイング」が最も高く、「wholeウェルビーイング」が最も低い値を示す傾向にありました(表2)。以前の調査結果でも示した図になりますが、personal、collective、wholeの違いは、そのウェルビーイングが対象とする範囲の広さの違いです。そして、collective、wholeウェルビーイングについては、研究としては注目を集める要素があるものの、既存のサービス等にはまだ表れていない要素です。したがって、人々の関心もあまり高くはないだろうと予想はしていました。

表2. ウェルビーイング分類ごとの結果

一方、ウェルビーイング分類ごとに上位10要素をみてみると、collectiveウェルビーイングに分類している「思いやりを持つこと」や「相手の気持ちになって考えること」といった要素がみられます(表3)。前述の通り、既存のサービスやテクノロジーでは未対応の分野ではありますが、社会福祉に関するウェルビーイングに次いで人々の関心が高いということが分かりました。こういった傾向は、もしかしたら日本人らしい幸福感(集団主義的な幸福感)が背景にあるのかもしれません。

表.3 「大切」について平均点が高かった項目(well-beingによる分類)

まとめ

今回は、日本におけるウェルビーイングの認知度と、どういったウェルビーイング要素が重要視されているのかといったことを調査・分析しました。

ウェルビーイングの認知度は現時点ではおよそ28%でした。学生の方がウェルビーイングを知っている割合が高いという結果から、今後の認知度はより高くなっていくことが予想されます。

また、重要視されているウェルビーイング要素は「自身の健康状態」や「身の回りの安全」といった社会福祉としてのウェルビーイング要素でした。全体的に女性の方が高い値を示す傾向にあり、より強く「大切である・高めたい」と感じているようです。「思いやりを持つこと」や「相手の気持ちになって考えること」といった関係性のなかでのウェルビーイング要素も重要視される傾向にあり、こういったところに日本人らしい幸福感が表れている可能性があると考えられます。

私たちのチームでは、今後もウェルビーイングに関する調査・研究を継続していく予定です。その際に、今回の調査結果も参考にし、研究テーマ等を検討していきたいと思います。

参考文献

Linton, M. J., Dieppe, P., & Medina-Lara, A. (2016). Review of 99 self-report measures for assessing well-being in adults: exploring dimensions of well-being and developments over time. BMJ open, 6(7).

島井哲志, 大竹恵子, 宇津木成介, & 池見陽. (2004). 日本版主観的幸福感尺度 (Subjective Happiness Scale: SHS) の信頼性と妥当性の検討. 日本公衆衛生雑誌, 51(10), 845-853.

Uchida, Y., & Kitayama, S. (2009). Happiness and unhappiness in east and west: themes and variations. Emotion, 9(4), 441.

OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030 Conceptual learning framework Concept note: OECD Learning Compass 2030.

担当者紹介

研究テーマ:感謝と信頼、ウェルビーイング

担当者:丸山 佳織

コメント:感謝やウェルビーイングの研究をしています。研究を通じて、働く人が「この会社で働いて良かった」と思えるような価値を作っていきたいと思っています。

連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション推進本部