サイト内の現在位置

コラム

「テレワーク」と「リモートワーク」はほぼ同義。使い分けや在宅勤務との違いなどを詳しく解説

UPDATE : 2021.03.12

働き方改革の推奨や世界的なコロナ禍で、世の中の働き方は激変しました。多くの企業では「テレワーク」や「リモートワーク」の導入を検討しているものの、その違いについてよく把握できていない方が多いのではないでしょうか。会社以外の場所で働くということは分かっていても、定義が曖昧で無意識に使っていませんか?

この記事では、ほぼ同義である「テレワーク」と「リモートワーク」の意味や使い分けについて詳しく解説。導入における注意点なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

INDEX

- 「テレワーク」「リモートワーク」はほぼ同義

-

テレワークとは?

- テレワークの特徴

- テレワーク誕生の背景

- 日本に導入された時期

-

リモートワークとは?

- リモートワークの特徴

- 「リモートワーク」より「テレワーク」が長く使われている理由

-

「テレワーク」や「リモートワーク」の類義語

- 在宅勤務

- サテライトオフィス

- ノマドワーク

- モバイルワーク

-

テレワークやリモートワークが注目されている背景

- ITツールの進化

- 働き方改革の推進

- 新型コロナウイルス感染症対策

-

テレワークとリモートワークの使い分けについて

- インターネット検索は「テレワーク」が多い

- 職種による使い分け

- 英語圏での使われ方

- テレワーク・リモートワーク導入のメリット

-

テレワークやリモートワークの導入による効果事例

- ワークライフバランスの実現

- 業務効率化

- 人材の確保

-

テレワーク・リモートワーク導入に必要なことやもの

- 企業が行うべきこと

- 従業員が用意するもの

-

テレワーク・リモートワーク導入における注意点

- 労務管理体制の見直し

- セキュリティ対策

- コミュニケーション手段

- まとめ

「テレワーク」「リモートワーク」はほぼ同義

意外に思われるかも知れませんが、この2つの言葉、実はほぼ同じ意味。雇用形態により使い分けられているケースもありますが、本場のアメリカでも細かい違いについて明確な定義がないのが現状です。

ノート型パソコンやタブレット端末、スマートフォン、ビデオ通話や会議アプリが普及し、わざわざ会社へ行かなくても好きな場所で仕事ができるようになりました。こうしたテクノロジーの進化と働き方の変化により、テレワークやリモートワークが定着。コロナ禍によりさらに加速しています。

テレワークとは?

オフィス以外の場所で仕事をするという意味で使われる「テレワーク」。日本テレワーク協会や総務省では、『ICT(情報通信技術)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方』と定義しています。

こうした背景からテレワークは、IT関係やWebデザイナーなど、常時パソコンを使う職種で多く行われている働き方です。

一般社団法人日本テレワーク協会「テレワークとは」

https://japan-telework.or.jp/tw_about/

テレワークの特徴

「テレワーク」という言葉はおもに政府や自治体、大企業が使用する傾向にあります。平成30年に法務省が発行した情報通信白書のタイトルには、「広がるテレワーク利用」という文言が使われています。

このようなケースで使われているテレワークには、ビジネスパーソンを前提とした「雇用型」と、フリーランスなどを前提した「自営型」の2つのタイプが含まれています。

テレワーク誕生の背景

テレワークが生まれたのは1970年代のアメリカ。その頃、ロサンゼルスでは自動車の排気ガスによる大気汚染が社会問題となっており、自宅で仕事をする新しい働き方として導入されました。

テレワークを英語で書くと「telework」。これは「tele = 離れた所」と「work = 働く」の2つの言葉を合わせた造語で、「離れた場所で働く」という意味があります。

日本に導入された時期

日本でテレワークをいち早く導入した企業はNEC。1980年代、本社は東京都港区にありましたが、結婚や出産などを理由に退職する女性社員が後を絶たず、この問題を解消するために東京都武蔵野市吉祥寺にサテライトオフィスを設立しました。

同年に国内でスタートしたインターネットを活用した実験的な働き方を模索していた時期でもあり、これが日本におけるテレワークの始まりであるといわれています。

リモートワークとは?

「リモートワーク」を英語で書くと「remotework」。これは「remote=遠隔」と「work=働く」の2つの言葉を合わせた造語で、「遠くで働く」という意味があります。

勤務形態としては、オフィスに行かずに自宅やコワーキングスペースなど離れた場所で業務に従事することで、テレワークとほぼ同じといえます。

リモートワークの特徴

テレワークに対してリモートワークは、IT業界やベンチャー企業などで比較的多く使用されています。あえて特徴を挙げるとすると、「チームで協力し合って仕事をする」という意味が含まれていること。

そこでITエンジニアやWebの制作クリエイターなどが、オフィス以外の場所で、仲間と同じプロジェクトを遂行する働き方を指して使われるケースが多くみられます。

「リモートワーク」より「テレワーク」が長く使われている理由

日本で30年以上前から使われているテレワークという言葉が、リモートワークと比べてより浸透しているのは、政府が使用している名称であるからだと考えられます。

さらに、テレワークを取り入れた企業に対して国からの助成金を受け取れる「職場意識改善助成金(テレワークコース)」の名称に使われていることも、その理由の1つといえるでしょう。

「テレワーク」や「リモートワーク」の類義語

「会社から離れオフィス以外の場所で働く」という意味で使われる他の言葉を紹介します。

在宅勤務

テレワークやリモートワークと同じ意味で使われ、会社に所属する人が自宅で仕事をすることを指します。意外にも1970年代から行われていましたが、その当時は現在のようなインターネット環境がなかったため、会社ではない場所で働くことを総じて「在宅勤務」と呼んでいました。

サテライトオフィス

「サテライト」は、英語で「衛星」という意味。まさに惑星である会社とは別に働く場所を用意することから、そう名付けられています。施設利用方勤務とも呼ばれ、こちらも被雇用型のリモートワークやテレワークと同義です。

後述するモバイルワークは不特定な場所で仕事に従事しますが、サテライトオフィスはある一定期間、同じ場所で働くことを指すので意味合いは異なります。

ノマドワーク

フランス語で「遊牧民」という意味を持つ「ノマド」。特定の場所を決めずに気ままなスタイルで仕事することを指します。

雇用の有無を問わないため、デザイナーやライター、プログラマーなど、クリエイティブ業界やIT関係でフリーランスとして働く人に多く見られる働き方です。

モバイルワーク

似たような意味合いで使われる在宅勤務との違いは、自宅に限らず、オフィス以外の場所で仕事をする点。つまり顧客先や新幹線などでの移動中にノートパソコンやスマートフォンを使って業務に取り組むのがモバイルワークです。

テレワークやリモートワークが注目されている背景

オフィス以外の場所で仕事をする働き方が急激に浸透している理由を解説します。

ITツールの進化

まず、テレワークやリモートワークにITツールは不可欠。現在では、オンライン会議システムや社内SNSツールの活用により、仕事の打ち合わせやプロジェクトの進捗状況の把握・共有を容易に行えるようになりました。こうしたテクノロジーの進化が働き方の変化を後押しした要因として挙げられます。

社内のやり取りに限らず、社外とのコミュニケーションでもITツールが活躍し、オンラインでのミーティングやセミナー、面接なども一般化しました。

働き方改革の推進

政府が積極的に企業に推奨している働き方改革。それを実現する手段として、テレワークやリモートワークは有効です。

ICTを活用した柔軟な働き方を取り入れることで、通勤といった移動の手間がなくなり時間に余裕が生まれるため、ワークライフバランスの向上につながります。

新型コロナウイルス感染症対策

テレワークやリモートワークが浸透したのは、コロナ禍の影響が大きいことはいうまでもありません。すべての日本国民が生活様式の見直しを余儀なくされ、「3密」を避けるために働き方の変更も強いられました。

政府は感染症対策として、企業に積極的なテレワークの導入を要請。その後押しとして「働き方改革推進支援助成金」を設け、テレワークに取り組む中小企業に対して実施費用の助成を行っています。

テレワークとリモートワークの使い分けについて

ほぼ同義である2つの言葉。実際にどんな使い分けがされているかを見ていきましょう。

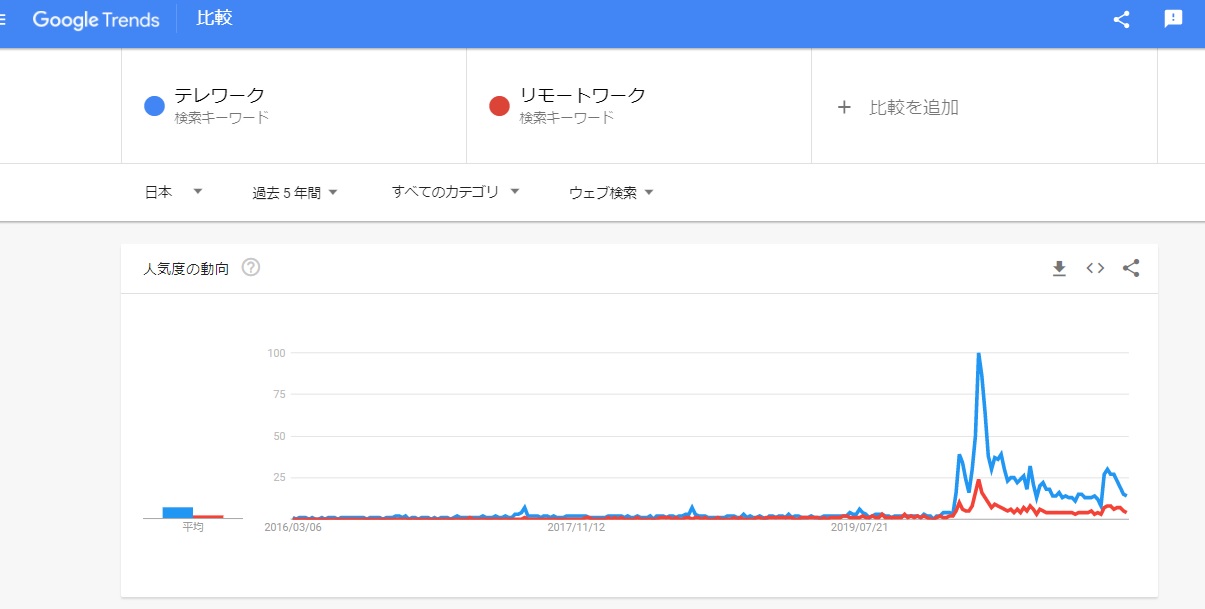

インターネット検索は「テレワーク」が多い

「Google Trends」で調べると、過去5年間の比較では「テレワーク」の方が、検索された数が数倍多いことがわかりました。全体的にはテレワークが使われていると考えられますが、2020年4月の緊急事態宣言以降は、「リモートワーク」の検索数が増加傾向にあります。

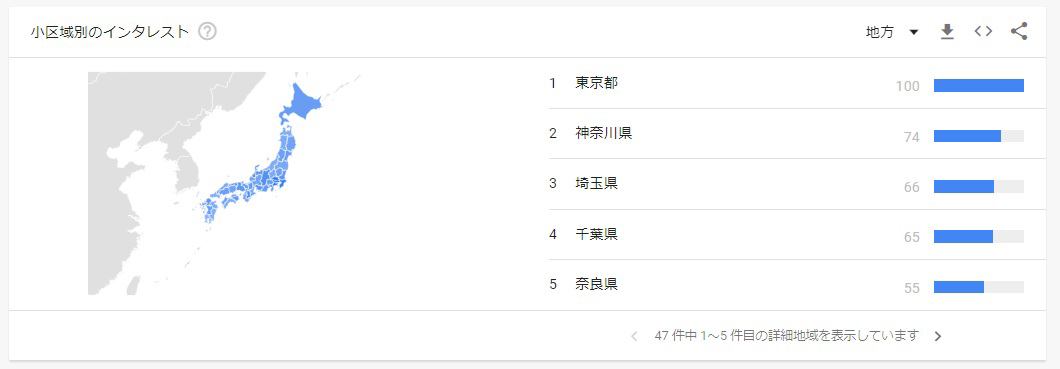

検索されている地域による違い

どの地域で検索されているかもリサーチしてみると、「リモートワーク」は東京など関東圏や大阪、北海道で多く検索され、「テレワーク」は全国的な幅広い地域で検索されていることがわかりました。なぜこうした傾向があるのか、明確な理由は不明です。

職種による使い分け

大手求人サイトIndeedで、「テレワーク」と「リモートワーク」どちらの言葉を使った求人が多いのかを検索。すると、総合的にはテレワークの割合が高いことがわかりました。

ただし職種によって異なり、クリエイティブ系ではリモートワークの方が多く、営業やバックオフィス系ではテレワークの求人数の方が多いという結果になりました。

行政機関・自治体

行政機関や地方自治体では、「テレワーク」が多く使用されています。2020年開催予定だった東京オリンピックの交通混雑緩和対策の名称は「テレワーク・デイズ」。さらに、地方創生を推進する事業の一環として、地域のサテライトオフィスなどを活用する働き方を「ふるさとテレワーク」と名付け推奨しています。

開発・クリエイティブ職

エンジニアやWebデザイナーといったIT開発やクリエイティブ職では、「リモートワーク」が多く使われています。このような職種ではプロジェクト型の業務スタイルが通常で、1つの仕事を複数人が担当します。前述したように、リモートワークには「チームで協力し合って仕事をする」という意味が含まれており、このような業務スタイルにマッチするため、多く使われる傾向があると考えられます。

英語圏での使われ方

「テレワーク」も「リモートワーク」も英語圏で生まれた言葉ですが、使う際にはごくわずかなニュアンスの違いあります。アメリカでは、テレワークはオフィスで仕事をすることを主としながら離れた場所で働くことがある場合に用い、リモートワークは完全にオフィス以外の場所で業務にあたる場合に使われる傾向があります。

日本語の在宅勤務と近い意味で、「ワークフロムホーム(Work from Home)」という言葉も存在します。家から働くことを明言するときに使われるようです。

テレワーク・リモートワーク導入のメリット

企業側のメリットとしては、子育て世代の社員や、家族を介護する必要のある社員の退職を軽減でき、継続的に雇用しやすいことが挙げられます。また、オフィスを縮小し、家賃や光熱費といったコストを抑えられるのも大きな利点です。さらに、柔軟な働き方を導入している企業としてイメージが良くなり、採用計画が有利に進められる可能性も高まります。

働く側のメリットとしては、通勤が不要になることでプラベートの時間が確保しやすくなるほか、自己管理や個人の裁量に任される部分が大きくなり、自律的な働き方ができることが挙げられます。

テレワークやリモートワークの導入による効果事例

明治安田生命や日産自動車の事例を紹介しながら、テレワーク・リモートワークの効果について解説します。

ワークライフバランスの実現

明治安田生命では2015年からリモートワークを導入し、実践した社員にアンケート調査を実施しました。すると、約70%の社員が通勤時間の負担が軽くなった、約50%が家庭と仕事の両立がしやすくなったと回答。多くの社員がワークライフバランスの向上を実感しており、効果があることが分かります。

業務効率化

さらに、同じアンケート調査において、約8割のテレワーク利用者が業務効率化を実感。空き時間の有効活用や、テレワークとオフィス出勤時の業務を切り分けることなどにより、業務効率が向上しました。また、約9割の管理職が、テレワーク実施で働き方の改善が可能であると回答しています。

人材の確保

日産自動車は、2006年から一部の社員に在宅勤務を導入。2014年にはさらに上限を拡充するなど、柔軟な働き方の取り組みを早くから行ってきました。2015年の従業員への実態調査では、育児休職後の復職率が男性100%、女性98%という高い結果が得られています。

また、自己都合による離職率は1.1%、新卒の3年後の離職率についても5%と、他社と比べてもかなり低い数字となっており、人材確保の面からも高い効果が期待できると考えられます。

テレワーク・リモートワーク導入に必要なことやもの

実際に導入を検討する企業が、事前に準備しなければならない事柄について解説します。

企業が行うべきこと

導入目的の明確化

会社の方針としてテレワークやリモートワークの導入が決定した場合、まずやるべきは何のための導入であるのか、目的を明確にすることです。めざすべき成果を見える化した後は、それを社員全員で共有しましょう。それによって、より良い効果が期待できます。

ネットワーク環境・セキュリティ環境の整備

テレワーク・リモートワークを始めるには、VPN接続やサーバー構築といった環境を整える必要があります。社内端末の持ち出しに関するルール策定のほか、情報漏洩やウイルス感染などのセキュリティ対策も視野に入れておかなければなりません。

さらに、社内や社員間で情報を共有する際には、どんなツールを活用するかといったことも事前に決定しておくことが重要です。

研修の実施

導入後の具体的な働き方を社員全員に理解させるために、研修を行いましょう。オンライン会議ツールの使い方、報告・連絡・相談の方法やタイミングをはじめ、適切に業務を遂行するための情報共有を図ります。

管理職には、マネジメントの方法や教育体制についてもガイダンスを行うと良いでしょう。

ルール・ガイドラインの策定

顔を合わさず社員一人ひとりの自由度が高い働き方だからこそ、ルールに則った運用が重要です。対象者や勤務場所、服装、勤務時間、休憩、勤怠管理、通信費などの費用負担、機器の貸与といった項目を立て、テレワーク・リモートワーク用の就業規則を策定しましょう。

従業員が用意するもの

一般的に社員が各自で準備するものとしては、パソコンやスマートフォン、そして一定以上の性能を持ったインターネット環境です。また、Chatworkなどのビジネスチャットツール、ZoomなどのWebミーティングツールをはじめ、Officeなどの文書ソフト、各種のクラウドサービスやファイル共有ツールも必要となります。会社から端末の貸与や指示がある場合は、それに従ってください。

加えて、机や椅子など作業するための環境も整える必要があります。

テレワーク・リモートワーク導入における注意点

テレワーク・リモートワークを導入するにあたって、労務管理体制の見直しやセキュリティ対策など、注意すべき事柄について解説します。

労務管理体制の見直し

テレワーク・リモートワークを導入するには、勤怠管理方法を見直す必要があります。これまでのようなタイムカードでの管理ができないため、インターネット上で打刻ができる勤怠管理システムの導入などを検討しましょう。また、社内勤務のように適切に働いているかどうかを目で見て判断できません。長時間の残業を行っている場合もあります。報告のルールを決めるなどして、勤務状況の見える化を図ることも重要です。

さらに人事評価についても、テレワーク・リモートワークに対応する新たな制度を策定する必要があるでしょう。

セキュリティ対策

オフィス外での業務となりますので、機密情報の漏洩やサイバー攻撃などへのセキュリティ対策が不可欠です。ガイドラインを策定し、ルール整備をしましょう。アクセス方法や作業環境、パソコンの保管・管理方法、アプリケーションのインストールなどについて明文化していきます。

また、データの暗号化やウイルス対策ソフトを導入するなど技術的な面でも、ペーパーレス化を推進するなど物理的な面でもセキュリティ対策を行いましょう。

コミュニケーション手段

円滑なコミュニケーションを図り社内外との良好な関係を維持・構築するために、ITツールの活用が欠かせません。特にオンライン会議システムやチャットツールは必要不可欠です。

たとえばオンライン会議システムでは、現在ZoomやMicrosoft Teams、GoogleMeet、チャットツールではSlack、Chatwork、LINE WORKSなどが多く使われています。

機能性、費用、セキュリティ面、既存システムとの互換性などを考慮し、自社に合ったものを導入しましょう。

まとめ

今回は、各企業で導入が進むテレワーク・リモートワークについて、それぞれの意味や違い、特徴、メリット、導入の際の注意点などについて解説しました。こうした場所を選ばない新しい働き方は時代の要請であり、今後もますます普及が加速するでしょう。

導入を検討している企業のご担当者は、本記事をぜひ参考にしてください。

導入の際には、NECソリューションイノベータが提供する「NEC 働き方見える化サービス Plus」の活用をご検討ください。勤務状況の可視化による長時間労働の是正と、組織風土改善による生産性の向上で貴社のチーム力アップをサポートする独自のサービスです。

「NEC 働き方見える化サービス Plus」の資料はこちら