サイト内の現在位置

専門家コラム

《連載》夏野剛氏のビジネスレビュー

コロナ禍で、なぜあの企業は成長しているのか?-デジタルシフトの力を考察する-

【第3回】

コロナ禍の窮地を救ったデジタルシフト。はるか前から備わる体制が開花した「マクドナルド」

UPDATE : 2021.03.26

コロナ禍の厳しい経済情勢において、なぜあの企業は成長しているのか?コロナ禍でモバイルオーダーなどのデジタル施策を先駆けた「マクドナルド」について、夏野剛氏が鋭く切り込みます。

INDEX

第3回目に取り上げるのは、創業以来の最高売上を記録した「マクドナルド」。コロナ禍で大打撃を受けた外食産業において、高い水準で好調をキープしている。

マクドナルドがコロナ禍の外食産業でも数少ない勝ち組となったのはなぜか?夏野剛氏が成長の背景にあるデジタルシフトの秘密に迫ります。

コロナ禍で、創業以来で最高売上を記録

外食産業での数少ない勝ち組「マクドナルド」

新型コロナウイルスによって、大打撃を受けた外食産業。来客減少や営業時間短縮などによって瀕死状態に陥るケースも多い中、好調をキープするチェーン店がある。それがマクドナルド。

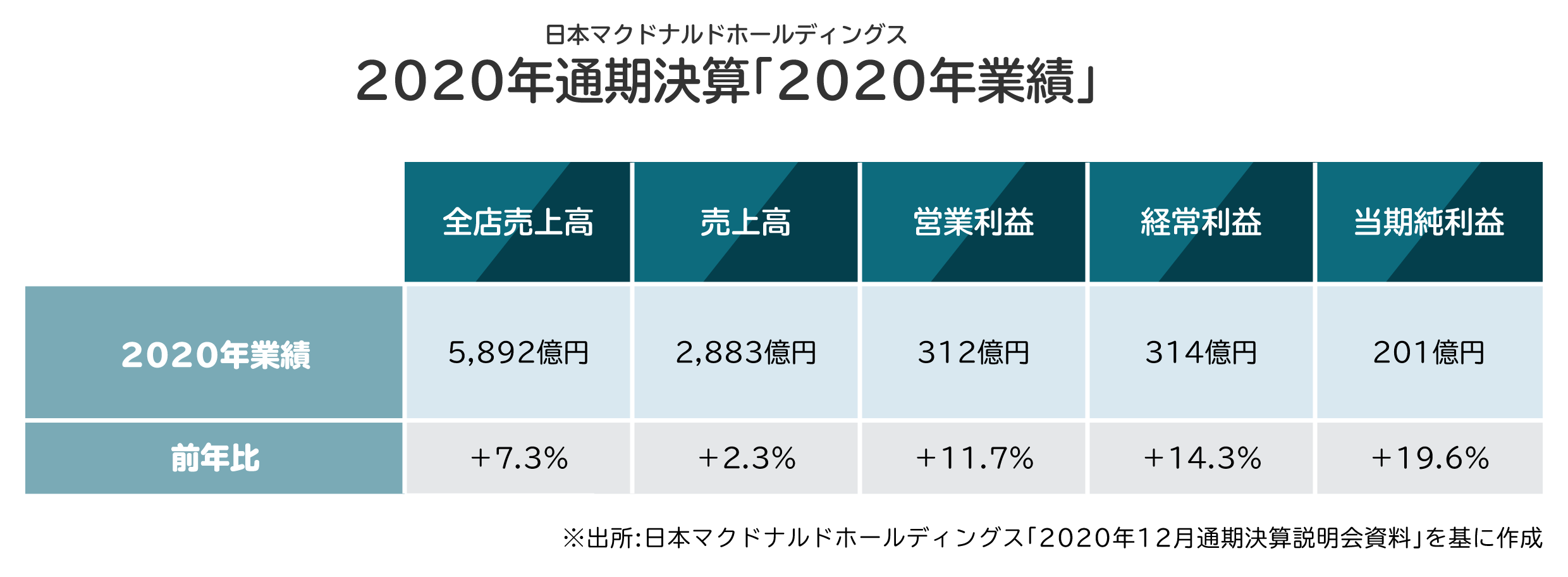

マクドナルドが2月9日に発表した通期決算によると、2020年12月期の全店売上高は5892億円と、創業以来最高売上を記録。営業利益は11.7%増、経常利益14.3%増、純利益19.6%増と、いずれも二桁成長を遂げている。

マクドナルドがコロナ禍の外食産業でも数少ない勝ち組となった秘訣は何なのか。

それは、コロナ禍へのいち早い対応と、それを支えた、単に部分的なデジタル化を超えたDXにある。

成長の要因①

「おうちでマック」への素早いシフト

従来のイートイン業態は、来客の減少や営業時間短縮などの影響が直撃してしまう。そこで、マクドナルドは、外出自粛が叫ばれるようになった頃から、テイクアウトやデリバリーでの「おうちでマックを食べること」を上手く訴求した。

このテイクアウトやデリバリーの存在が、マクドナルドの成長を支えていく。

特に、一度目の緊急事態宣言時にはステイホームが叫ばれ、外で食事をする機会は激減。しかし、自炊が続くと飽きが来て「外食を食べたい」と思う人が増加。このニーズをマクドナルドは上手く取り込むことができた。

テイクアウトやデリバリーを頼むとき、数ある選択肢の中から「なぜ、わざわざマクドナルドを選ぶのか」と思う人もいるかもしれない。

しかし、自炊がメインとなると和食など和風テイストが多くなるはずだ。すると、いつもとは違うものが欲しくなる。それを手軽に満たそうとすると、マクドナルドは選択肢の一つに踊り出る。

また、ハッピーセットやポテト、ナゲットの子どもの人気は凄まじく、子どもがいる家庭ではマクドナルドを選ぶ機会も増えていくだろう。

このニーズに対応するように、テイクアウトやデリバリー向けのメニューとして、「2人用セット」「3人用セット」などを提供。複数人向けセットのクーポンも提供した。

この施策は実を結び、マクドナルドの発表によれば、2020年4月は、来客数は減少したものの、家族客が増えたことで、客単価は前月よりも31.4%増加している。

さらに、テイクアウトやデリバリーがメインになると、通常時よりも人員の削減ができるなどの理由から利益率は上がっていく計算になる。

デリバリーの場合には、「Uber Eats」などのサービスを利用するとマクドナルド側にも手数料が発生する。しかし、店頭(イートインやテイクアウト)とデリバリーとでは、同じような商品内容であっても価格が異なる。つまり、デリバリー価格は手数料分の一部が上乗せされている。

また、マクドナルドは、自社デリバリー(マック・デリバリー)も行っているが、デリバリー料として300円の追加料金が必要であることは公式にアナウンスされている。

アプリから手軽に注文できるモバイルオーダーのサービスは、マクドナルドの公式アプリでも使えるようにした。これまでの専用アプリから、公式アプリに組み込むことでキャンペーンや期間限定メニューを見た流れで、モバイルオーダーの利用がしやすくなった。

成長の要因②

「自社デリバリー」をあえて残した

テイクアウトとともに、マクドナルドの成長に大きな役割を果たしたデリバリー。先述のとおり自社でのデリバリーも行っている。この自社デリバリーは、他のデリバリーサービスが未対応のエリアを上手くカバーしていく。

特に一回目の緊急事態宣言時には、「外食の選択肢が限られる」という状況が生じていた。当時を振り返ると、テイクアウトやデリバリーにしっかりと対応できていた外食店は多くなかった。

また、主なデリバリーサービスは、対応エリアが今よりもきわめて限られていた。すると、特に未対応のエリアに住む人々は「デリバリーを食べたくても、食べられない」状況になってしまう。

あるいは、いざデリバリーを頼もうとしたときに、宅配ピザなどの従来のデリバリー以外では、「唯一受け付けていたのがマクドナルド」という地域も多くあったのではないか。

このような状況のとき、マクドナルドの自社デリバリーの存在が光った。さらに、全国規模で行っていった結果、売上を順調に伸ばしていったはずだ。

もともとマック・デリバリーは、2010年からスタートしたサービス。その後、Uber Eatsなど主なデリバリーサービスがじわじわと人気になる中でも、自社でのデリバリーサービスを廃止しなかった。これが功を奏したのだ。

まとめると、一回目の緊急事態宣言のときにはすでに「アプリで簡単注文+デリバリー」というコロナ禍でも強い体制やシステムを敷くことができていた。これが大きな成長要因となった。

成長の要因③

時代を先駆けて行ったDX

今では外食産業でも当然のように行われているデジタル対応。マクドナルドは、時代に先駆けて取り組んできた。

マクドナルドといえば「クーポン」が人気だ。スマホの画面を見せてクーポンを使う光景は今や当たり前となっている。しかし、2000年代前半には紙のクーポンが配付され、その数は年間で1億枚以上にも及んでいた。

私がNTTドコモに在籍していた頃、「紙クーポンのデジタル移行」について、当時のマクドナルドCEO・原田泳幸さんから相談された。

その後、携帯電話(ガラケー)のiアプリという機能でマクドナルドのアプリを提供し、ユーザーは自分の携帯にクーポンをダウンロードできるようになっていく。

マクドナルドは、電子マネー決済にも業界の中で先駆けて対応していく。例えば、ドコモが提供する電子マネー『iD』での決済は、2009年の時点で全国展開が完了する。

ちなみに、競合であるハンバーガーチェーンの『モスバーガー』では、電子マネーに対応し始めるのは2017年になってからである。

このガラケー時代に行われていた「iアプリでクーポンを使い、iDで決済をする」流れは、スマホ時代になりスマホを使って全キャリアで行われるようになっていく。つまり、今ではスマホを使って当たり前にやっていることの礎は、原田さんがCEOであった当時からすでに出来上がっていたのだ。

モバイルオーダーなど、デジタルの施策をいち早く手掛けるイメージが強いマクドナルド。その土壌ははるか昔から存在していたのだ。

【夏野剛氏の考察】

先手先手のデジタル対応、はるか前から体制が備わっていた

マクドナルドとドコモは、2007年には『The JV』という共同出資会社を設立した。これは、マクドナルドのクーポン会員向けに、おサイフケータイを使った販売促進活動、マーケティング活動を行うためだ。

当時、私はドコモ側の代表としてThe JVの取締役となっていたが、マクドナルド側の代表が現CEOのサラ・カサノバ氏であった。当時の役員会では「いかにデジタル比率を上げていくか」という議論が行われていた。

マクドナルドのデジタル対応は先手先手で行われてきた。昨今では「DX」が大きく注目されているが、DXという言葉が叫ばれるずいぶん前からDXを行っていたのだ。

コロナ禍の窮地を救ったデリバリーやテイクアウト。そして、それらを効率的に行おうとするアプリなどの体制はコロナよりはるか前に備わっており、一連の施策を総合展開させ、コロナ禍で一気に花を咲かせた形となった。

もし「コロナでイートインがピンチだから」と焦って現在のような体制を急ピッチで作り上げようとしても、現在のような体制には程遠かったであろうし、コロナ禍で数少ない外食産業の勝ち組の座には就いていなかっただろう。

執筆者プロフィール

夏野 剛(なつの たけし)

株式会社ドワンゴ代表取締役社長・慶應義塾大学特別招聘教授

97年NTTドコモに入社。「iモード」「おサイフケータイ」などの多くのサービスを立ち上げ、執行役員を務めた。現在は、株式会社ムービーウォーカー代表取締役会長、KADOKAWA、トランスコスモス、セガサミーホールディングス、グリー、USEN-NEXT HOLDINGS、日本オラクルの取締役を兼任する。