サイト内の現在位置

コラム

小売業のための「RaaS」とは?

新たなサービス形式のメリットと活用目的を考察

UPDATE : 2021.12.24

スマートフォンの圧倒的な普及やコロナ禍の影響などを受け、今、多くの小売店が次の時代に向けた変革を求められています。そんな中、特に中小規模の小売事業者から注目されているのが「RaaS」です。ここでは、そのRaaSが果たしてどんなものなのか、どんなメリットがあるのかを実際の導入事例を踏まえて紹介します。

INDEX

- RaaSとは? テクノロジー活用でほかの小売企業へサービスを提供

- 小売以外にも「RaaS」がある

- なぜ今、RaaSが注目されるのか

- 購買経路の多様化

- 顧客の購買行動の変化

- これまでにない新サービスを創出した海外と日本のRaaS成功事例

- マイクロソフトと協業でスマートシェルフを開発しサービス化(Kroger)

- 商品体験の場と店舗運営に必要なすべてをサービス化(b8ta)

- レジ無し決済システムの技術をRaaSとして外部に提供を開始(Amazon)

- 体験型スペースの提供とインフルエンサーなどとのコラボ機会を創出(no-ma)

- 利用する側も提供する側も享受できるRaaSのメリット

- 利用側のメリット

- 提供側のメリット

- RaaSの今後は小売業の未来 小売とテクノロジーの融合がより一層加速

- まとめ

RaaSとは?

テクノロジー活用でほかの小売企業へサービスを提供

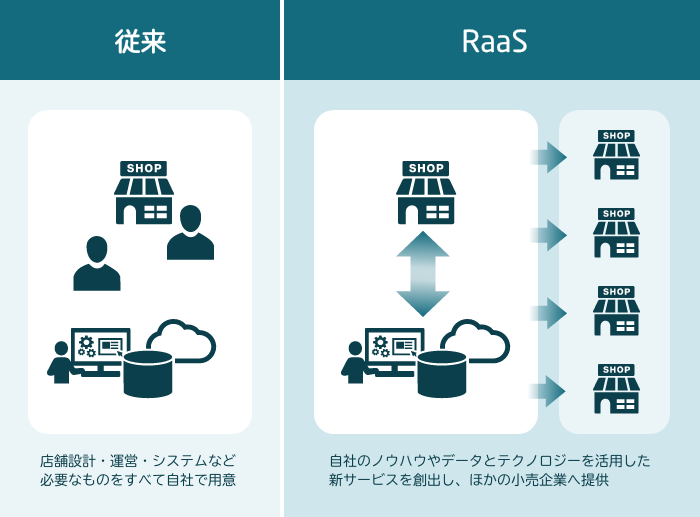

今、にわかに注目を集めつつある「RaaS」とは「Retail as a Service」の略称で、直訳すると「小売業のサービス化」です。それだと今ひとつ意味を理解しにくいのですが、昨今、さまざまなビジネスシーンで話題となっている「as a Service」モデルの小売版と考えると理解しやすくなるのではないでしょうか。SaaS(Software as a Service)が、それまでパッケージとして購入していたソフトウェアをクラウドサービスとして必要な時だけ(最小限の課金で)利用できることを意味するように、RaaSも、最先端のテクノロジーを駆使して作りあげられた優れた小売システムを、ほかの小売企業も使えるようにするサービスなのです。

後段で詳しく紹介する「b8ta(ベータ)」など、米国発信のビジネスモデルでまだ日本では馴染みが薄い仕組みなのですが(定義もまだ曖昧でさまざまなサービス形態があります)、それだけに今、一足早く導入するメリット、インパクトは大。コロナ禍の影響などによって従来の店頭販売が難しくなっている中、売り場の再定義を迫られている小売企業では検討すべき仕組みと言えます。

小売以外にも「RaaS」がある

少し紛らわしい話なのですが、ほかのサービスを指すRaaSという言葉もあります。主に製造業に向けたRobotics as a Serviceという仕組みで、これも「RaaS」と略します。注意しましょう。

なぜ今、RaaSが注目されるのか

ここでは、RaaSが今の日本でなぜ注目を集めつつあるのかを紹介します。

購買経路の多様化

インターネットやスマートフォンが一般に普及する、ほんの10年ほど前まで「買い物」とは実際に店頭に足を運ぶことを意味していました。もちろんすでにECは活発化していましたが、今ほど大きな勢いはありませんでした。しかし現在では、ほとんどの消費者がECの利用経験を持ち、店頭での購入は購買経路の1つにすぎなくなりました。また、食材宅配サービスのように毎月一定の料金を支払って必要な商品の提供を受けるサブスクリプションサービスや、メルカリに代表される個人間取引サービスも活況です。今後も購買経路はさらに多様化・複雑化していくこととなるでしょう。

こうした世の中の流れに、すべての小売企業が対応するのは簡単なことではありません。しかし、RaaSを活用すれば規模の大きくない小売企業も、最新の購買経路に対応するためのシステムをすぐに導入できるようになります。

顧客の購買行動の変化

購買経路の多様化と同様、顧客の購買行動も大きく移り変わろうとしています。特に大きなインパクトを与えたものがコロナ禍(および緊急事態宣言)であることに疑いの余地はありませんが、以前からそうした兆しはありました。

中でも特に大きな変化がキャッシュレスの普及と、それに伴う精算プロセスの変化です。現時点では自分で商品のバーコードをスキャンして会計する「セルフレジ」が象徴的ですが、今後は、レジを通すことなく店頭から商品を持ち出すだけで決済が完了する「レジレス」など、より進化した新しい形式も生まれてくるでしょう。コロナ禍に伴う非接触ニーズの高まりも、この流れを加速させています。

そのほか、ネットで調べて店頭に行く、店頭で実物を触ってネットで買う、口コミを調べてネットで買うといった購買プロセスの変化・多様化も見逃せない動向です。動画を見てリアルタイムに商品を購入する「ライブコマース」、ネットで購入し駐車スペースで受け取る「ドライブスルー販売」など、新しい技術や、アイデアが続々と登場しています。

こうした多様化する購買行動に対応しやすいこともRaaSのメリットのひとつと言えるでしょう。

これまでにない新サービスを創出した

海外と日本のRaaS成功事例

では、実際にRaaSでどのような小売革命が起こっているのか。ここでは海外と日本の事例を紹介し、RaaSのもたらす可能性について解説します。

マイクロソフトと協業でスマートシェルフを開発しサービス化(Kroger)

米国の巨大スーパーマーケットチェーンKroger(クローガー)は、マイクロソフトとの協業で作りあげた電子ディスプレイ棚「EDGE Shelf」の仕組みを他の小売業者にRaaS方式で提供中。EDGE Shelfでは、店内に設置されたカメラで顧客行動を取得・分析してデータ化、それに基づく最適なPOPや広告を電子ディスプレイ棚に表示可能。さらに電子タグを利用した商品管理や、棚に表示されたバーコードを顧客に読み取らせることで無人レジ化も実現します。

なお、この仕組みの一部(顧客データ分析、電子POP表示など)は国内でもKroger社と大日本印刷が協業し、「デジタルシェルフ」という形で実証実験中。2019年には丸善ジュンク堂書店に試験導入され話題となりました。

商品体験の場と店舗運営に必要なすべてをサービス化(b8ta)

日本国内では新宿や有楽町、渋谷にリアル店舗を構える「b8ta」は、“売らない小売”とも評されるサンフランシスコ発のD2C製品などを扱う体験型ストアです。D2C=Direct to Consumerとは、メーカーが流通業者を介すことなくユーザーに商品を販売・紹介する仕組みのこと。メーカーはb8taの保有する一等地店舗のスペースを月額固定料金でレンタルし、来店者に自社製品を体験してもらう場を持つことができます(一部商品はその場で購入することも可能)。

b8taが提供するのは店舗スペースのほか、店舗運営に必要なスタッフや店内カメラで撮影した来店者の動きを元にしたマーケティングデータなど。小売店に販売経路を持たず、実際に商品をユーザーに触ってもらう機会を持つことができない新興メーカーなどから注目を集めています。

レジ無し決済システムの技術をRaaSとして外部に提供を開始(Amazon)

2018年1月にシアトルでオープンし話題となった、Amazonのレジレスコンビニ「Amazon Go」。多数のカメラとセンサー、AIによって来店者が何を買ったのか(手に取ったのか)を把握することで、レジすら不要(その場でカバンに詰めて外に出るだけで決済される)という驚きの購買体験を実現しました。

Amazonだからこそ実現できた「Amazon Go」は、「Just Walk Out」という技術が可能にしています。Amazonはこの技術をRaaSとして外部に提供を開始。オープン時に掲げていた目標は「今後10年で全米に2,000店舗展開」でしたが、コロナ禍の影響もあり現在は米国および英国で約30店舗となっています。今後はコンビニだけでなく、スーパーマーケットのような比較的大規模スペースでの展開も計画されています。

体験型スペースの提供とインフルエンサーなどとのコラボ機会を創出(no-ma)

「no-ma」は、b8ta同様、サブスクリプション形式で一等地に自社製品の体験型スペースを展開できるようにしてくれるRaaS。2021年4月に渋谷パルコとの協業で、渋谷スペイン坂にリアル店舗をオープンしました。「no-ma」では商品体験のための店舗スペースを貸し出すだけでなく、独自Webメディア「OPENERS(オウプナーズ)」や、著名クリエイター、インフルエンサーとコラボレーションした情報発信の機会を創出できることが特長。商品体験だけに留まらない、購買に向けたストーリー作りにも積極的に取り組んでいくとしています。

利用する側も提供する側も享受できる

RaaSのメリット

RaaSにはサービスを利用する側にも、サービスを提供する側にもそれぞれ大きなメリットが存在します。ここではそれらを両面から解説します。

利用側のメリット

RaaSを利用するメリットは何と言っても大企業の開発した先進技術をローコストで利用できること。これにより中規模や小規模の小売企業でも、大規模小売業者と肩を並べてビジネス展開していけるようになります。

導入の投資やリスクが最小限に抑えられる

これまでにない新しい購買経路や購買プロセスに対応するには、従来では大がかりな投資が必要でした。しかしRaaSであれば、大企業が開発し、すでに大きな実績を持つシステムを少ない初期費用で低リスクに導入可能です。しかも必要な時に始められ、不要になったらすぐに止めることができます。

これまでにない視点や顧客データが得られる

多くのRaaSは最新ビジネストレンドと密接に結びついており、最新テクノロジーを駆使してビジネスを加速できる仕掛けを備えています。例えば「b8ta」では、店内に設置されたカメラなどから来店者の利用動向を取得・分析できるようになっています。これは従来の販売手法では手に入らなかったデータです。データを活かした商品開発やマーケティングが行えることもRaaSの大きなメリットと言えるでしょう。

提供側のメリット

多くの中小規模の小売企業にとって福音とも言えるRaaSですが、こうしたサービスを提供する側の企業にとっても大きなメリットがあります。

新しいビジネスが創出できる

これまで自社内でしか活用できていなかったデータやノウハウをシステム化し、新規ビジネスとして創出できるメリットは小さくありません。サービスが新たな資産、新たな収益源となるほか、利用者が広がることで、自社内で使っていただけでは気付けなかったような新たな可能性が生み出されるメリットもあります。

RaaSの今後は小売業の未来

小売とテクノロジーの融合がより一層加速

今後、小売店舗を取り巻く状況は、これまで以上の速度で移り変わり、広がっていくでしょう。商品を売るだけでなく、体験を売るなど、リアル店舗のあり方も大きく変わっていくと言われています。そうした新しい顧客体験を提供していくためには、最先端テクノロジーの導入が不可欠です。RaaSはそれを小規模の小売店舗でも気軽に導入できるようにしてくれるサービス。小売店舗とテクノロジー企業がより密接に関わっていくことで、今後、さらにRaaSが進化していくことが予想されています。

まとめ

先行する「as a Service」モデルがそれぞれの業界構造やビジネスモデルを丸ごと変えてしまったように、RaaSも小売業の常識を丸ごと変えてしまうほどのポテンシャルを秘めています。加速度的に進化していく小売ビジネスの最前線をキャッチアップするためにも、RaaSを積極的に活用していくとよいでしょう。