サイト内の現在位置

コラム

企業価値とウェルビーイング

UPDATE : 2023.08.17

今、ウェルビーイングはウェルビーイングトランスフォーメーションというトレンドの中で、注目され話題になっています。今回は、企業価値とウェルビーイングについて、石川善樹先生に解説いただきました。

※本内容は2023年3月23日NECソリューションイノベータ主催、ウェルビーイングデイの内容をもとに構成したものになります。

講師プロフィール

石川善樹(いしかわ よしき)先生

予防医学研究者、博士(医学)

1981年、広島県生まれ。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)取得。公益財団法人Wellbeing for Planet Earth代表理事。 「人がよく生きる(Good Life)とは何か」をテーマとして、企業や大学と学際的研究を行う。 専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念進化論など。 近著は、フルライフ(NewsPicks Publishing)、考え続ける力(ちくま新書)など。

INDEX

- 2023年、ウェルビーイングの立ち位置はどこか?~国際的な流行と日本での注目~

- 「企業価値」と「ウェルビーイング」のつながり

- 企業の中長期的な経営状況の判断指標となるウェルビーイング

- 人的資本経営とウェルビーイングのガイドライン

- ウェルビーイングと企業価値の変化

- フェーズ1:人事(人的基本経営)

- フェーズ2:経営(ステークホルダー資本主義)

- フェーズ3:事業(競争戦略としてのWX)

- ウェルビーイングトランスフォーメーションの時代

- ウェルビーイングとはなにか(定義、計測、構造)

- ウェルビーイングの定義

- ウェルビーイングの計測

- ウェルビーイングの構造

2023年、ウェルビーイングの立ち位置はどこか?

2021 年は、日本のウェルビーイング元年となりました。

今、国際的には、ウェルビーイングと経済の混住化が進んでいます。例えば、ウェルビーイングエコノミーアライアンス(WELLBEING ECONOMY ALLIANCE)という大きな流れがあり、多くの企業や政府が参加しています。ウェルビーイングエコノミーアライアンスとは、ウェルビーイングと経済の好循環を目指す国際潮流です。例えば北欧を中心とした諸外国の女性リーダーの増加とともに、ウェルビーイングが注目される傾向があります。

日本でも、参議院議員の上野紀子先生が指導役となって、政府がウェルビーイングを積極的に取り入れるようになり、2021年は日本のウェルビーイング元年と位置付けられています。政策のウェルビーイングトランスフォーメーション(WX)も始まっており、各省庁でウェルビーイングに関連するKPIを設定することが義務付けられています。

この拡がりはSDGsの拡がりに似ているとされています。 「SDGs」は2015年当時、新聞記事での取り上げられる回数は171回でしたが、2022年度は4万件弱にまで増加し、国民の8割がSDGsについて認知理解をしている状態です。「ウェルビーイング」は現在6000回くらいですので、今後3年くらいでウェルビーイングについて国民の8割が認知できるようになると予測されます。 ウェルビーイングの拡がりは、国民の生活・文化・経済的可能性の向上を目的としており、地域を取り巻く環境や社会的ニーズに合わせた取り組みが行われています。今後、国民の支持を集めることで、ウェルビーイングの拡がりの実現が期待されます。

ウェルビーイングは、世界的なトレンドであり、日本でも注目が集まっています。また、新聞やテレビなどのメディアでも取り上げられることが多くなっています。まさに2025年にウェルビーイングをテーマとする大阪関西万博に向けて、ますます注目が想定されています。

「企業価値」と「ウェルビーイング」のつながり

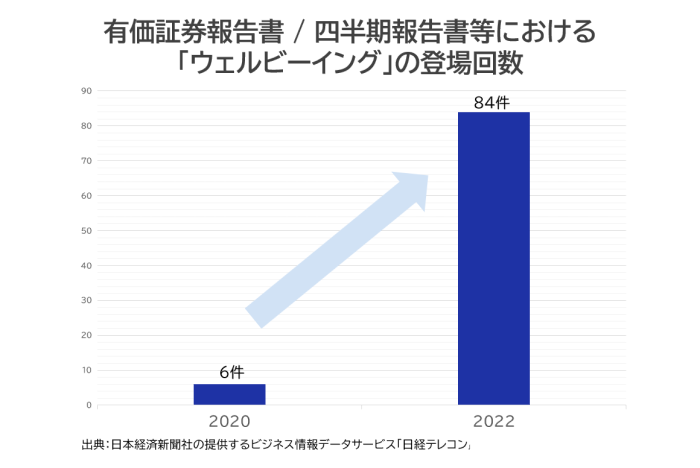

企業価値とウェルビーイングについて、2つ目のポイントとしてお話しさせていただきたいと思います。まず、有価証券報告書や四半期報告書などを見てみると、ウェルビーイングがどれだけ企業に取り入れられているかがわかります。2020年時点では、わずか6社でしたが、2022年には84社に増えてきました。

企業の中長期的な経営状況の判断指標となるウェルビーイング

日本経済新聞社主催で「Well-Being Initiative会員」という従業員のウェルビーイングを重視する企業が立ち上がっています。こうした企業は、従業員だけでなく、ステークホルダー全体のウェルビーイングにも配慮している傾向があります。このような流れを受けて、業種を超えた企業が集まって、従業員のウェルビーイングを向上させる取り組みを始めています。

また、政府系の商工中金や地方銀行の西日本シティ銀行などが、従業員の「HAPPY DESIGN SURVEY」というウェルビーイングの指標を提供しています。大企業のみならず、中小企業が中心となって、従業員のウェルビーイングを考慮した会社の評価を行う取り組みが広がっています。従業員のウェルビーイングが良好であるだけでなく、企業の中長期的な経営状況の判断材料の一つとして、非財務情報も重視されるようになっています。

また2022年に福岡市では日本で初めてウェルビーイング認証制度を開始しました。認定を受けた企業は入札や融資に有利になるという特典が受けられます。

人的資本経営とウェルビーイングのガイドライン

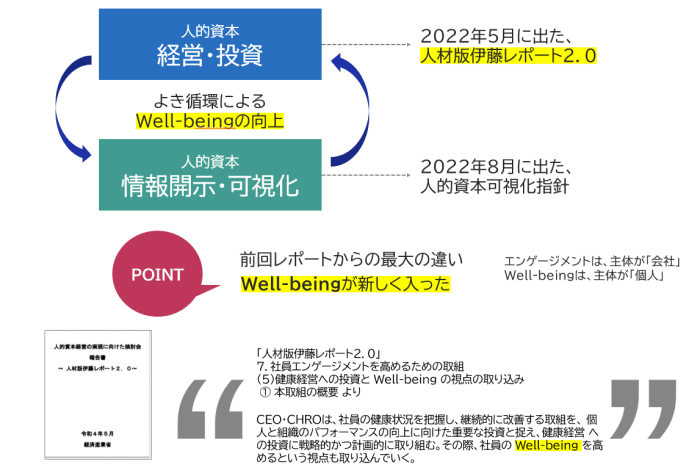

人的資本経営とウェルビーイングをどう進めていくか。そのガイドラインにあたるものが2022年5月に出た経産省から出た「人材版伊藤レポート2.0」※になります。どう情報開示して行くのかこの対応に追われている企業が多いと思います。2022年8月に人的資本可視化指針のガイドラインある「人材版伊藤レポート2.0」に「Well-being」という文言が盛り込まれたと言うのが大きな出来事と考えられます。

※「人材版伊藤レポート2.0」「人材版伊藤レポート2.0」を取りまとめました (METI/経済産業省)

ウェルビーイングと企業価値の変化

このような流れの中で、ウェルビーイングと企業価値の関係性は、次の3つのフェーズを経て変化してきました。フェーズ1では、人事的な視点から従業員のウェルビーイングが考慮されるようになってきました。フェーズ2では、経営投資においても、人的資本を重視していくためのガイドラインが策定されました。そしてフェーズ3では、情報開示においても、従業員のウェルビーイングが重要なポイントとして盛り込まれ、企業と個人の関係性がより対等になる流れが生まれました。 今後も、このような流れは加速していくことが予想されます。

企業価値とWell-beingの関係

- フェーズ1 人事(人的基本経営)

- フェーズ2 経営(ステークホルダー資本主義)

- フェーズ3 事業(競争戦略としてのWX)

フェーズ1:人事(人的基本経営)

従来、企業は従業員をヒューマンリソースと捉えることが多くありました。一方、最近の人的資本経営では、従業員をヒューマンキャピタルとして捉えることが求められており、スキルやキャリアを投資することが重視されています。そして何より大切なものが、リソースもキャピタルで同様に、従業員は一人の人間(ヒューマンビーイング)重要な視点となっています。従業員の人間性を尊重し、そのウェルビーイングを大事にすることが、投資や管理においても必要不可欠である。とされています。

■従業員の捉え方と指標

| 従業員の捉え方 | 指標 |

|---|---|

| Human Resource(人的資源) | Well-Manage(管理) |

| Human Capital(人的資本) | Well-Invest(投資) |

| Human Being(ひとりの人間) | Well-Being(尊重) |

フェーズ2:経営(ステークホルダー資本主義)

最近はステークホルダーとともに価値創造をするというのがトレンドになっています。 例えば、株主・投資家、お客様、お取引さま、社員、地域・社会、将来世代などその主要なステークホルダーがだれか、そのステークホルダーを理解し、その人たちのウェルビーイングを達成するためにはどうしたらよいか、という考え方です。

フェーズ3:事業(競争戦略としてのWX)

DX、SXが当たり前となってくる中、それだけでは差別化ができなくなってきています。既存事業をウェルビーイングの視点から眺めると進化するポイントがある、というのが、ウェルビーイングトランスフォーメーション(WX:Well-beingTransformation)です。WXは新しいビジネス戦略として、各業界で取り入れられ始めています。

例えば、自動車業界のトヨタでは、モビリティ×WX。自動運転などの技術進化に伴い、顧客はドライバーだけではなくなりました。車内の生活空間における顧客のウェルビーイングを支えることが重要となっています。また、生命保険業界では、生命保険×WX。従来の補償や資産形成に加え、お客様の日々のウェルビーイングに貢献することが競争力の一つとなっています。今の生活のウェルビーイングを支えるのかを差別化のポイントにしています。

そしてなにより、サステナ業界にもWXの波が来ています。環境サステナビリティに加え、人や社会の持続的なウェルビーイングを支えることが、業界においても主要なテーマとなっています。

ウェルビーイングトランスフォーメーションの時代

以上から、企業の価値創造においても、ウェルビーイングを重視することが不可欠とされており、2023年は、このウェルビーイングトランスフォーメーションの時代に突入することが予想されます。 従業員を単なるリソースとして捉えるのではなく、ヒューマンキャピタルとして大切にし、そのウェルビーイングを支えることが、企業の成長につながることが求められています。業界を超えて、サステナブルトランスフォーメーションとウェルビーイングトランスフォーメーションが融合していく流れが、ますます進んでいくことが予想されます。

ウェルビーイングとはなにか(定義、計測、構造)

定義

ウェルビーイングとは、健康や身体的な健康状態だけでなく、精神的・社会的な充実感や満足度にも着目した概念です。計測には客観的指標と主観的指標があり、WHOは、明確な定義を示していません。それは個人の良い状態が多様なため、明快な定義をしていません。 そして、定義は各人が自己決定することが大切です。ここでの大事なポイントは、軸の中身を決めない、「幸せ」ではなく「生活を自己評価」する、という点です。読者の方々も「よい1日とは何か」をイメージしながら、現在の生活を自己評価してみませんか?

ウェルビーイングの測定

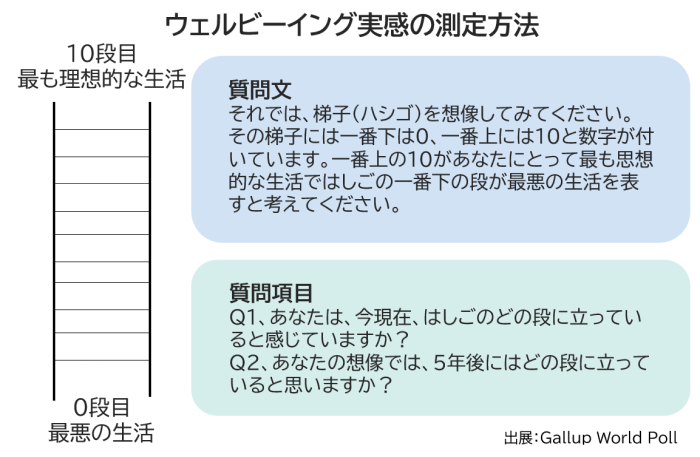

定義が明確でないウェルビーイングですが、測定は2問の組み合わせで行います。

ここでの大事なポイントは、軸の中身を決めない、「幸せ」ではなく「生活を自己評価」する、という点です。

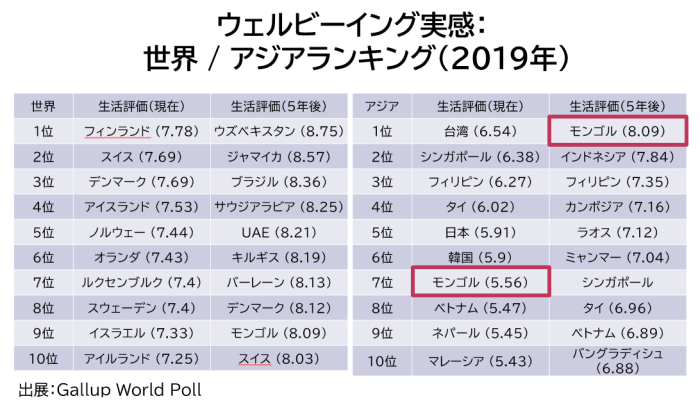

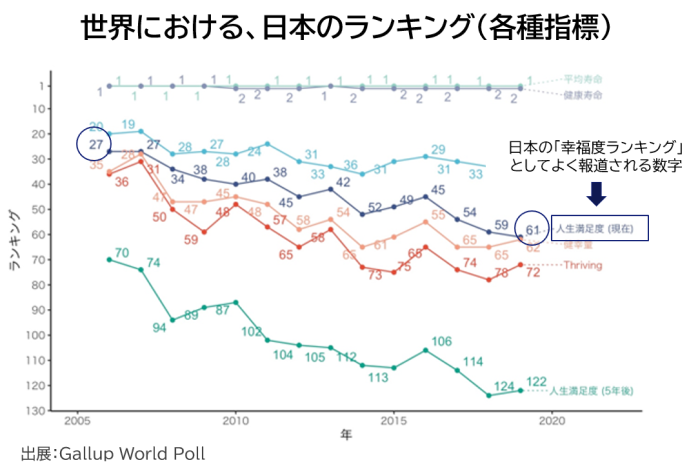

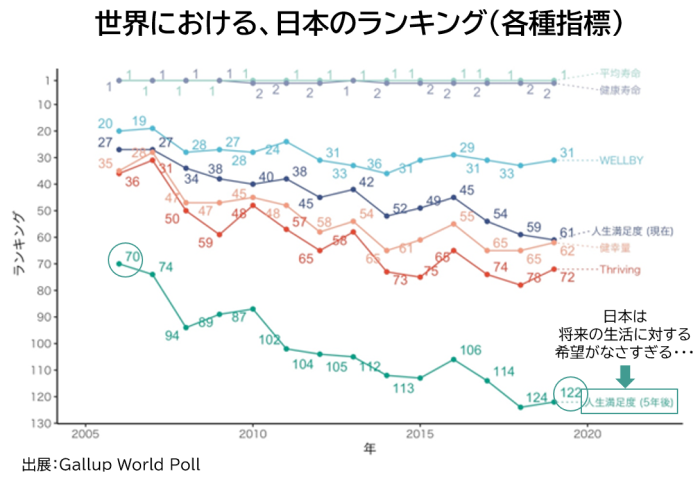

ウェルビーイング実感の世界/アジアランキングを見ると、同じアジア圏の「モンゴル」がとても特徴的です。現在の生活評価<はアジア版で7位ですが、5年後の生活評価は1位となっています。世界版でも5年後の生活評価は9位と高くなっており、未来に希望を持って生活していることがわかります。

世界と比べ、日本は2006年27位、年々悪化し60位に低迷しています。

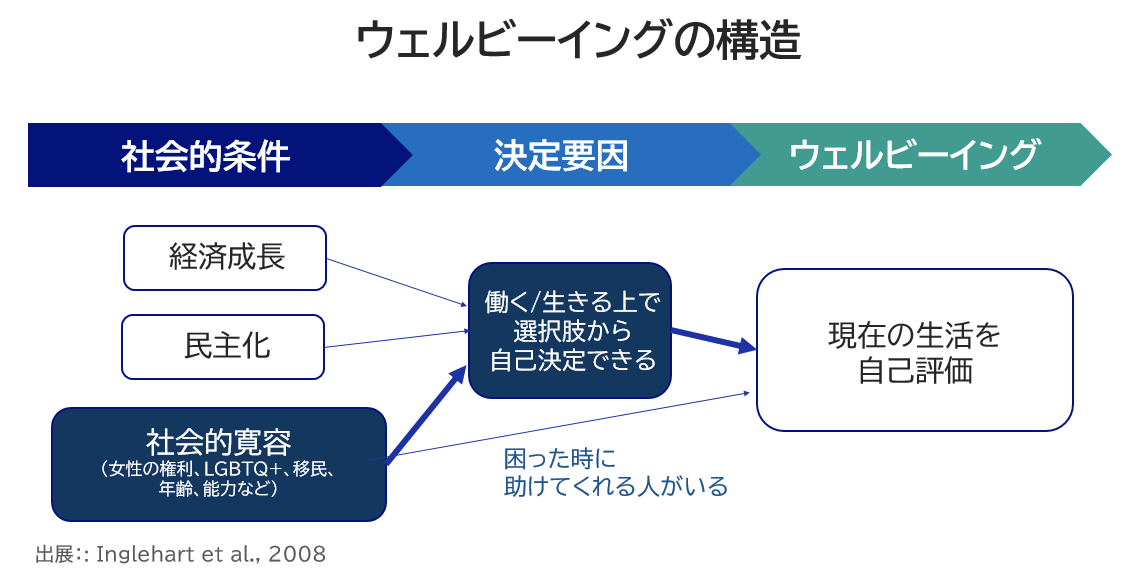

ウェルビーイングの構造

ウェルビーイング向上のためには、選択肢を広げ自己決定ができる社会、社会的寛容を高めるために職場においても居場所が多様であることが大切です。

日本においては、将来に対する希望が低すぎるということが問題になっています。複数の居場所を持ち際のポイントは?健全な多重人格というのが重要なキーワードになります。仕事だけの居場所ではなく、趣味などほかの関わりを持つことが大切です。

日本の職場におけるウェルビーイングについて仕事にやりがいを感じられないという問題があります。その原因は仕事を「誰と」一緒にやるか、が大切なのに「ともに働く仲間の個性や人柄がわからないこと」が挙げられます。ウェルビーイングを組織に向けるためには、お互いの他己紹介が大切であり、隣の仲間のことに興味を持つことが必要です。

企業の成長には資本や設備投資が重要ですが、従業員の幸せが経営にとっても大きな価値を生み出すと考え、ウェルビーイングを組織価値の重要な指標とする企業も増えています。