サイト内の現在位置

インタビュー

日本の物流界の救世主となるか?

「ドローン物流実用化」のための4つの課題

UPDATE : 2021.02.05

コロナ禍が続く中、家にいながらショッピングができるECの需要が高まっていますが、それを支える物流業界の人手不足は、ますます深刻化しています。特に配送ドライバーの不足は、サプライチェーンのボトルネックにもなりかねない状況だと言えます。こうした問題の解決策として期待されているのが、ドローンによる配送です。

しかし日本は、ドローン事業でトップを走る中国に比べて遅れをとっています。実験場の少なさや法整備など解決すべき課題が多く、物流での本格利用や全国的な普及にはまだ時間がかかるでしょう。

いくつものドローン・プロジェクトに参画している株式会社クリーク・アンド・リバー社 ドローン事業担当の春山 岳彦氏に、国内物流におけるドローンの最新事情と、そこで見えてきた課題・対策・展望などについて聞きました。

INDEX

ドライバー不足解消の切り札として

期待が寄せられるドローン

今、日本の物流業界では、ドローンによる配送の実現に大きな期待が寄せられています。

その背景にあるのが、配送に従事するドライバー不足の深刻化です。少子化に加え、長時間労働・賃金の安さといった労働条件がハードルとなって、新たなドライバーの確保が難しく、またベテランドライバーも高齢化が進んでいるためです。

また、コロナ禍で在宅の人が急増し、ECサイトの利用率が上がっていることも要因の1つでしょう。こうした事態を打開して、さまざまな種類の荷物を、素早く安全に届けるという質の高い物流サービスを維持していくためには、先進技術を配送業務に活用することが急務となっています。

サプライチェーン(原材料・部品の調達から製造、在庫管理、配送、販売、消費)を通して見ると、製造を行う工場ではかねてより産業用ロボットによる自動化が進められており、調達や在庫管理、販売においても業務の効率化、生産性向上を支援するソフトウェアやクラウドサービスなど、IoTやAIを利用したソリューションが続々と提供されています。

しかし配送の領域では今も昔も、人が関わる業務内容に大きな変化がありません。配送員の携帯端末で伝票処理が行えるようになったり、AIで効率的な配送計画や巡回ルートを割り出せるようになったりとスマート化された部分もありますが、プロセスの大半をドライバーに頼っているという根本は同じです。

この根本に革新を起こし、ドライバー不足を解消する先進技術こそが、人やトラックに代わって荷物を運ぶ配送用ドローンなのです。

中国を筆頭に各国で進むドローン物流

日本が遅れている理由とは

世界各国が既にドローンによる物流に本腰を入れて取り組んでいる中、日本は遅れを取っている状況です。

アメリカのUPS(ユナイテッド・パーセル・サービス)は、2019年にドローンによる医薬品の配送に成功しており、同じくアメリカのZiplineは、アフリカ・ルワンダで血液輸送を実用化しています。スイスでは医薬関連物資、ニュージーランドの一部の地域ではピザの配達まで始まっており、他の国でも、航空局からドローンによる配送認可を得る企業が次々と出てきています。

中でもドローンの商用利用に最も積極的な国をひとつ挙げるとすれば、それは中国です。中国政府はドローンに関連する制度の整備や産業振興の計画を早々に打ち出し、スマートシティ化が進みつつある杭州の一角では、コーヒーのデリバリーや警察の街頭アナウンスにもドローンが利用されています。まさにドローン先進国と言えるでしょう。

日本は安全性、収益性を考えながらプロジェクトを慎重に進めているため、各国に比べスピード感に欠ける状況になっていると考えられます。

なぜなら、日本は比較的、完璧を求めがちな国民性のため、都心部や人口密集地で万が一ドローンが落下して事故が起きた場合、大きな問題になることは必至。一度「ドローン=危険」というイメージがつくと、余計に停滞してしまうので慎重に進める必要があります。中国などは「まずはやってみる」というスタンスのため、まだ新しい技術・サービスであるドローンはチャレンジの場が多いと言えます。

また、中国にはドローンをテスト飛行させるための広い用地が多数あり、それが開発や実験を優位に進められている要因になっていますが、国土が狭い日本では実験用地の数で比較しても、まだまだ中国に追いつけていません。

収益性の面では、すでに物流インフラが整理されている日本では、あえて町の上空をドローンで荷物を運ぶメリットを企業側がまだ感じていないことが理由の一つです。中国では、将来的な収益を見込んでアリババのような巨大EC企業がドローン活用に先行投資していますが、日本ではドローン事業に投資するEコマース会社はまだ存在していません。また、中国やアメリカでは、ドローンの軍事的利用を期待して莫大な予算をつぎ込み、民間企業を積極的にバックアップしているとも考えられています。

上記のことから、日本は安全性確保・収益力強化のための課題を模索しながら慎重に進めているため、中国をはじめとする各国に遅れを取っている状況です。

日本でのドローン物流は

どのくらい進められている?

中国がドローンの本格利用に向けて、大きく歩みを進めている一方、日本のドローン物流はどのくらい進んでいるのでしょうか。クリーク・アンド・リバー社 事業開発グループ ドローン事業部の春山氏に聞きました。

――現在、日本のドローン物流はどのくらいのレベルまで進んでいるのでしょう?

春山氏:例えば、長野では伊那市と大手通信業者が2020年から消費者の住まいの近くにある公民館まで、通販商品をドローンで配送するサービスを実施しています。また山梨県小菅村では、セイノーホールディングスとエアロネクスト社が組み、専用ECでの注文を受けた荷物を、一時保管できる倉庫からドローンで住民宅近くに着陸場(スタンド)まで定期的に配送する、といったスマート物流システムの運用が4月から始まります。

しかし、このように本格運用されている事例は少なく、ほとんどのプロジェクトはまだ官民で実証実験を行っている段階ですね。

当社ではドローン開発会社のサイトテック社と連携して、八ヶ岳連峰にある山小屋に物資を輸送する実験も行いました。従来、山小屋への物資輸送はヘリコプターが利用されていますが、天候に左右される上、コストもかかります。人が荷を背負って運ぶという方法(歩荷)もありますが、スタッフの高齢化や、外国人スタッフが新型コロナの影響で来日できないことなどが重なって人手が足りない状況が続き、その結果、多くの山小屋が縮小や廃業を余儀なくされています。こうした状況を緩和するためにドローンを活用しようというのが目的です。

実験では山小屋の運営に必要なお米や酒、ビールサーバー、アイゼンなど約15kgの荷を、大型ドローンで運搬することに成功しました。人の足で2~3時間かかる道のりを10分ほどで飛ぶことができ、歩荷やヘリの代替手段として期待されています。

また、瀬戸内海を中心に離島間の物流課題に取り組む「かもめや」は、空を飛ぶドローンだけでなく、水上ボート型や車輪の付いたカート型のドローンも併用しています。荷を消費者の家まで届けることを目標に、現在、さまざまな検証を行っているところです。日本郵便も今後は自動走行ロボットと組み合わせるという案が出ているようですし、海外とは違い、広い敷地のない日本では有効的だと思います。

ここまでに挙げた事例は、山間部や離島といった人がほとんどいない場所で、それほど重量のない荷物を短距離の目的地まで運ぶことが前提となっています。しかし「物流」の意味で本当に求められているのは、軽トラックに積めるくらいの荷を、ある程度の距離まで運べるようにすることでしょう。最近では大手運送会社が海外の航空機メーカーと共同して、垂直離発着用のプロペラと水平飛行用の固定翼を持った450kgもの荷を運べる機体の開発を行っていると聞いています。

ドローン物流発展に立ちはだかる課題

まずは2022年の「レベル4」を目指して

――ドローン物流で遅れを取っている日本が、中国のように実用化させるための課題としては何があるのでしょうか?

春山氏:ドローン物流を実現するためには、数多くの課題をクリアしなければなりません。

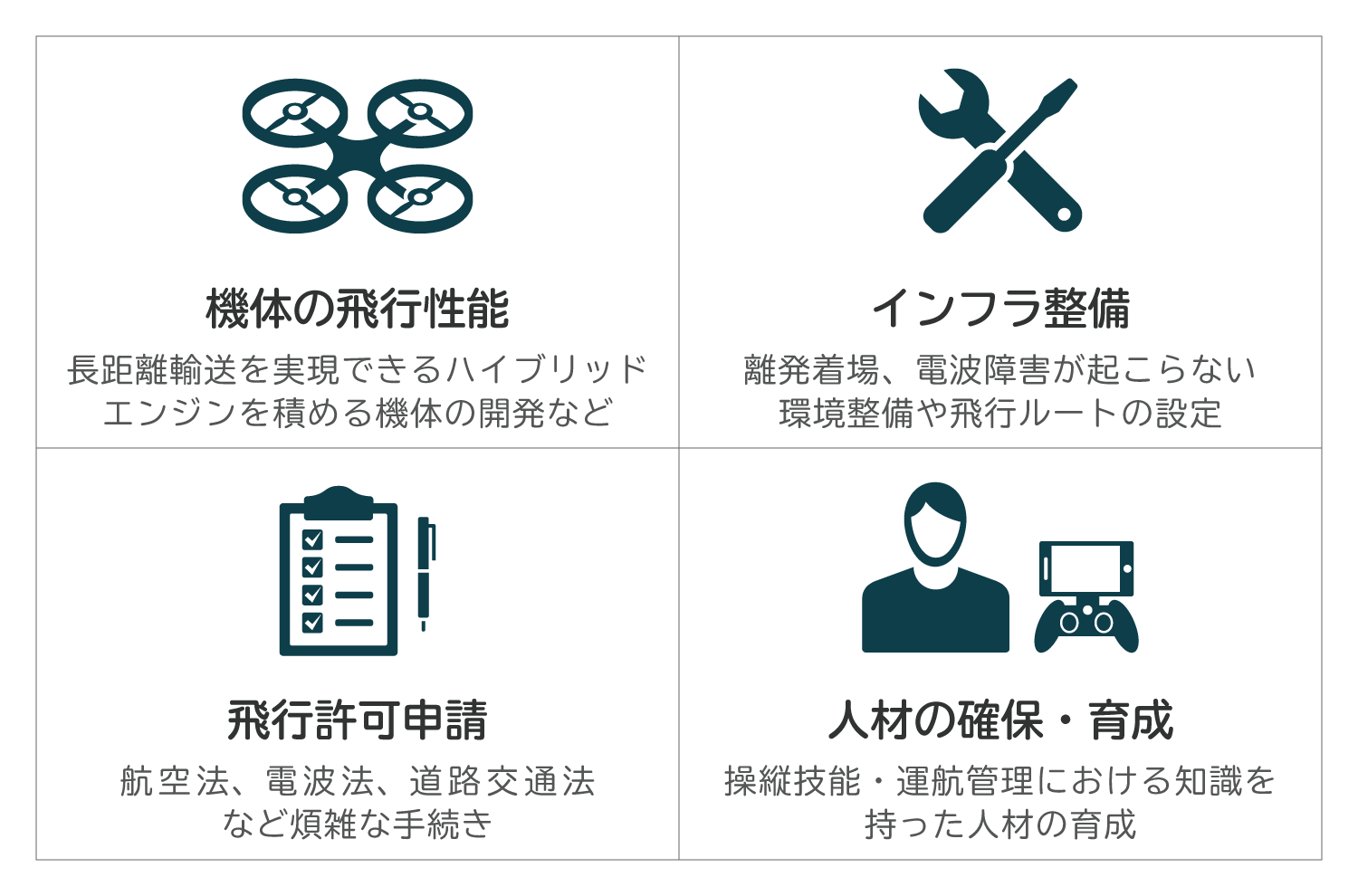

特に重要な課題は4つあります。

(1)機体の飛行性能

現行のドローンの殆どがリチウムポリマー電池を動力源にしているが、バッテリー駆動では重量物の長距離輸送は難しい。現在、ハイブリッドエンジンを積める機体の開発が進んでおり、その実現が待たれている。機体まわりでは他にも、衝突回避センサーや運行管理システム、ハッキングを防止するためのサイバーセキュリティなど、考えるべきことは多い。

(2)インフラ整備

物流の動線を考慮した離発着場の整備、電波障害が起こらない環境整備や飛行ルートの設定など、インフラの整備も課題。ルートについては、障害物の少ない河川の上や送電線の上を使うなど、様々な案が出ているが、地域ごとに設定していくことが必要となる。

(3)飛行許可申請

国内でドローンを飛ばすには、航空法、電波法、道路交通法など、煩雑な手続きを行わねばならない。プラットフォームを一本化して申請手続きを簡略化するなど、改善が求められる。上空を飛行する土地の地権者からも予め許諾を得ておけるとよい。

(4)人材の確保・育成

今後、ライセンス制度も導入されることが決定したが、安全にドローンを飛ばすためには操縦技能だけでなく、運航管理における知識をもった人材を育成しなければならない。

こうした課題の解決にはコストがかかるものも多く、参入企業が採算を採ろうとすれば、新しいビジネススキームを考える必要があります。他にも、生活圏の上空をドローンが飛ぶことを社会が受け入れられるかどうかといった問題もあります。

――課題ばかりで、先行きが不安ですね…。

春山氏:暗い話題だけではありませんよ。国は2022年までに「有人地帯での目視外飛行」ができるレベル4到達を目標に打ち出し(下記図)、同じ年に操縦の免許制度を創設する方針も発表しました。各省庁も企業もこの2022年を目標に、制度の整備や技術開発を一気に進めています。

実際のところ、都市部でドローンがトラックに取って代わるようになるまでは、もう少し時間がかかると思いますが、地方、特に山間部や離島では数年のうちに実用化が進むでしょう。これまで、たったひとつの荷物を届けるのに1日かかっていた配送も、ドローンを使えば大幅に効率化できますから、人手不足の緩和にもつながるはずです。

――なるほど、地方で配送業務の効率化が進めば、都市部への人材流入も考えられますね。そうなれば都市部での人手不足にも、多少は好影響がありそうですね。

春山氏:ええ。さらに先ほど課題として挙げた関連人材の育成に関しては、当社も力を入れています。ドローン活用が本格化すれば、様々な役割・職種が生まれ、それぞれの様々な専門領域に特化した人が求められるでしょうから、今のうちから準備を進め、ドローン物流の円滑な実現をサポートしていきたいと考えています。

――ありがとうございました。

まとめ

春山氏の話から、国内のドローン物流は多くの課題を抱えつつ、それでも着実に前へ進んでいるということが分かりました。しかし物流に関わる多くの企業がその恩恵を受けるのは、まだ少し先のこととなりそうです。しばらくはドローン関連の最新情報にアンテナを張りつつ、従来のサプライチェーンマネジメント(SCM)を見直したり、ITの力を有効活用したりしながら、「今、できる効率化・最適化」を徹底させることが、競争力の維持・強化につながると言えそうです。