CASEとは一体何なのか?

CASE(ケース)とは、今後の自動車業界の潮流に大きな影響を与えるキーワードで、以下の四つの頭文字を組み合わせた造語です。

Connected:通信機能などを指す

まずは、CASEを構成する頭文字の要素が具体的にどのようなことを指しているのか解説します。

通信機能などのConnected

日本語で「接続」などを意味するConnectedは、自動車に通信技術を取り入れることを意味します。ICT全盛の現代においては、自動車にインターネットへの接続機能を搭載することが増えてきました。つまり、自動車そのものを一種のIoTデバイスと捉える考えです。こうしたコネクテッドカーは、車両に搭載されたカメラやセンサーを通して周囲の道路状況などのデータを収集し、車外のシステムへと送信できます。送信されたデータはクラウド上などで蓄積・解析され、その解析結果は車両やその他のデバイスに共有されます。

こうした通信機能やデータ共有を可能にすることで、たとえば自動車事故が発生した際に自動通報するサービスや、自動車が盗難に遭った際に追跡するサービスなどが可能になります。また、昨今では動画や音楽のサブスクリプションサービスを楽しむ人が増えていますが、コネクテッドカーならばスマートフォンなどの端末を使わずとも、車載のスピーカーやテレビでそうしたサービスを直接楽しむことも可能です。このように、安全性においても快適性においても、自動車に通信機能を持たせるメリットは大きなものがあります。後述する自動運転技術も、こうした通信技術なしには実現できません。オンラインサービスがさまざまな形で進化・展開している中、インターネットと自動車の融合は今後ますます期待されるところです。

自動化技術のAutonomous

日本語で「自動化」を意味するAutonomousは、AI(人工知能)を活用した自動運転技術などに関連する分野です。自動運転技術とは文字通り、人間の操作を必要とせずに目的地まで自動車を走行させる自動化技術です。自動運転技術においては、人間に代わってAIが周辺の状況把握や車両の運転制御を担当します。AIはカメラや多種多様なセンサー機器を通して道路上の物体や通行人などを検知し、事故が起きないように自動車を運転可能です。

自動運転技術は、自動化の段階に応じて0から5までのレベルに分類されます。レベル0は完全に人間が手動で運転する段階で、レベル5があらゆる状況でAIが全面的に運転を行える段階です。現状では、特定の条件下のみシステムに運転を委ねられるレベル3が量産化され始めたところです。

人間の関与なしに自動車を安全に走行させる技術は、人間が手動で運転する場合にも、一種のセーフティネットとして機能します。たとえば、車両が車線を逸脱しそうになったときにアラートでドライバーに知らせる車線逸脱監視システムなどもこの自動化技術の一種です。このように、Autonomousは人間のドライバーを運転支援するためにも活用できます。

新しい使い方であるShared & Service

Shared & Serviceは主にカーシェアリングを指す概念です。サブスクリプションサービスを楽しむ人が増えていると先に触れましたが、それは自動車においても同様です。昨今では、モノを「所有」するためにお金を払うのではなく、「体験」をするためにお金を払おうという考え方が強まってきました。

たとえば、自動車を個人で所有するには高額の購入費用や維持費用が求められます。しかし、ユーザー間でひとつの車両を共有し、必要なときだけ車両を利用するカーシェアリングなら、個人所有より遥かに安価に自動車を利用できます。個人所有と違って、自動車が不要だと感じた場合には、サービスを解約するだけで済むのも利点です。自動車業界においては、こうしたShared & Serviceのニーズが顧客に広がっていることを意識して事業を行うことが必要です。

EVやハイブリッドを増やすことを目的としたElectric

ElectricはEV車(電気自動車)やハイブリッド車を増やして、自動車が環境に与える負荷を抑えようというコンセプトを指します。EV車は完全に、ハイブリッド車は部分的に電気モーターで駆動する自動車です。電力を動力源とするEV車は、石油燃料を使わないため、走行によって二酸化炭素(CO2)を排出しません。EV車・ハイブリッド車の開発・普及は、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs」に向けた取り組みの代表例のひとつです。

CASEとMaaSの違い・関係性について

CASEと関係の深い概念に「MaaS」という用語があります。MaaSとは”Mobility as a Service “の略称です。これは、あらゆる交通機関とその関連サービスをひとつのデジタルプラットフォーム上に統合することで、顧客の利便性やユーザー体験を向上させようというコンセプトを意味します。CASEは自動車業界に限定した概念なので、交通機関全体を対象とするMaaSの方が適用範囲は広い概念であることが基本的な違いです。

身近な事例を挙げると、昨今ではPASMOやSuicaといった交通系ICカードや電子マネーを、鉄道やバス、タクシーなどで横断的に利用できますが、これもMaaSの一種と考えられます。鉄道会社や業界の別を超えて、ひとつの支払いシステムを利用できることは、複数の交通サービスを利用する乗客の利便性向上に大きく寄与していることは明らかでしょう。

MaaSは、こうした取り組みをさらに拡大していくことを狙うコンセプトで、突き詰めていけば、自動車、電車、バス、タクシー、飛行機、フェリーなど、あらゆる交通手段を利用する際の利便性や効率性を社会全体で上げていくことにつながります。そして、自動車に関する領域でMaaSの実現を助けるのが、CASEに関連する技術や考え方です。

たとえば、自動車の渋滞を解消して都市交通の利便性を上げるには、どこでどのくらいの自動車が走行中か都市全体の交通状況をリアルタイムに把握し、信号の操作などによって交通量を調整するのが有効と考えられます。その際に重要となってくるのが、CASEの「C」、つまり自動車の通信機能です。

自動車自体に通信機能があれば、都市交通のシステムと各車両が相互通信し、交通量の把握や調整を効率的に行えます。各道路の交通量データをリアルタイムに取得できれば、AIが空いている道路を計算して、最適なルートをドライバーにナビゲーションすることも可能でしょう。

このように、CASEによって自動車を進化させていくことは、最終的にMaaSの実現へとつながっていきます。将来的には、ひとつのアプリであらゆる交通機関の予約や支払いを済ませ、駅や空港に定刻で迎えに来た自動運転のタクシーで目的地へ直接向かうといったことも可能になるかもしれません。

なぜCASEは注目されているのか

続いては、なぜ現在CASEが注目されている背景について解説します。

外国企業との競争が激化しているため

CASEが重要視されている理由は、国際的に激化する企業間競争に取り残されないためです。CASEは、自動車業界においてイノベーションが強く期待されている分野です。レベル5の自動運転車や、より高性能なEV車などを他社に先駆けて実現できれば、新しい市場のシェアをいち早く獲得できます。

また、CASEには自動車技術だけでなく、通信技術なども関係するため、これまで自動車業界との関わりが薄かった企業も積極的に関与できる可能性が開かれていることも注目の理由です。CASEの概念を最初に提唱したのは、ダイムラーというドイツの企業ですが、日本も含めた自動車関連企業はこれに強く刺激を受け、CASEを巡る技術開発競争などが激しくなりました。

CO2排出量の問題が深刻化しているため

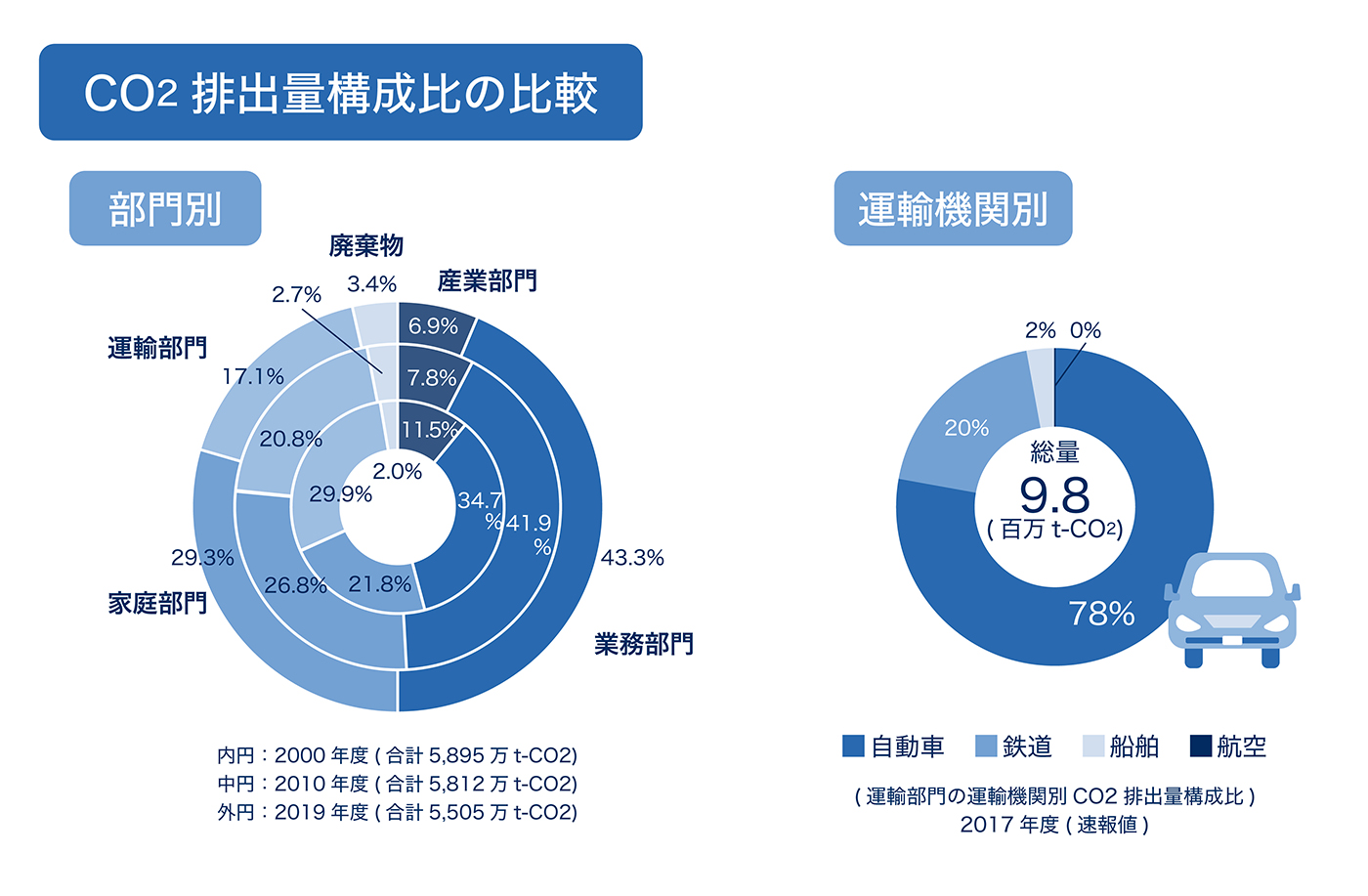

CO2の問題が深刻化していることもCASEが注目されている理由のひとつです。東京都観光局の2021年の資料によると、東京都におけるCO2排出量のうち17.1%が運輸部門に由来しています。そして、運輸部門のCO2排出量をさらに交通機関別にみると、全体の78%が自動車から排出されたものです。

CO2の増加は大気汚染や地球温暖化に影響していると考えられます。そこで、CASEの「E」、つまり自動車をEV化するなどして、CO2排出量を削減する取り組みが現在の自動車業界に求められるようになりました。

CASE技術戦略プラットフォームが発表した強化すべき技術分野

CASEは民間企業だけでなく、政府機関も注目している概念です。実際、経済産業省は「CASE技術戦略プラットフォーム」という官民共同の研究会を立ち上げ、2020年にはその研究の概要を「CASE技術戦略プラットフォームまとめ」という資料にして公表しました。以下では、この資料に基づいて、CASEというコンセプトの下で強化されるべき技術分野について紹介します。

EV車の性能向上は、CO2削減にもつながる優先事項です。EV車を広く社会に普及させるには、従来のガソリン車よりも航続距離などの性能面で劣っている現状を打破しなければいけません。いくら自然環境のためとはいっても、経済性や利便性を大きく犠牲にするのでは、サステナブルとは言えないでしょう。

そのため、「CASE技術戦略プラットフォームまとめ」では、EV車の性能を向上させるための電動化技術の開発強化をCASEの課題として挙げています。大容量の電力を蓄積できる燃料電池などの電池技術、大電力にも耐えうるパワー半導体、小型高速モーター向けジスプロシウムフリーネオジム磁石やモーターの開発強化などがその具体例です。

先進的分野以外の基盤技術

自動車の性能を底上げするには、先進的分野以外の基盤技術においても強化が必要です。「CASE技術戦略プラットフォームまとめ」では、強化すべき基盤技術分野として、「モデルベース開発」「電磁波対応特性を持つ新素材」「多様なモビリティへの展開」の3つが挙げられています。

「モデルベース開発」とは、トランスミッションや半導体などの強化に関わる分野です。また、「電磁波対応特性を持つ新素材」の開発のために必要な取り組みとしては、AIの機械学習などを活用して素材開発を促進するマテリアルズ・インフォマティクス(MI)のプラットフォームづくりを検討すべきと指摘されています。最後の「多様なモビリティへの展開」とは、一般車両だけでなく、農機など他のモビリティのニーズを踏まえた研究開発を意味します。

CO2の削減技術

CASEの実現には、CO2の削減技術の強化も欠かせません。CO2の削減は、EV車の開発だけでなく、生産体制や素材の見直しなどによっても実現できます。たとえば、従来の内燃機関を採用する場合でも、自動車全体の重量を軽量化できれば動かすために必要なエネルギーを少なくできるため、結果CO2の排出量を抑制可能です。

「CASE技術戦略プラットフォームまとめ」ではこうした観点から、CO2削減のための分野として、「LCA」「リユース/リサイクル」「軽量化/マルチマテリアル」の3分野を設定しています。

AD/ADASやコネクテッド技術

「CASE技術戦略プラットフォームまとめ」では、AD/ADASやコネクテッド技術の開発強化の必要性も指摘されています。ADとは「自動運転」、ADASとは「高度運転支援システム」の略称で、CASEの「A」に関連する技術です。コネクテッド技術は、もちろんCASEの「C」の関連技術を指しています。

同資料では、これらの技術強化に必要な分野として、「コネクテッド関連技術、セキュリティ」「シミュレーション技術の活用」「ソフトウェア人材育成の強化」が挙げられています。コネクテッド関連技術に、「セキュリティ」が付記されているのは、自動運転などに際して必要とされるデータ通信には、サイバー攻撃などのセキュリティリスクが懸念されるからです。

また、自動運転に際しては、万一システムに異常が生じた際に車両を安全に自動停止させる機能なども欠かせません。すでに触れたように、自動運転技術とコネクテッド技術は密接に関係しているので、連携して開発を進めていくことが必要です。

車載ソフトの品質担保に不可欠なAutomotive SPICEとは

コネクテッドカーをはじめとするCASEを実現するには、高品質の車載ソフトウェアの開発が欠かせません。そこで重要になってくるのが、Automotive SPICEという車載ソフトウェア開発フレームワークの活用です。Automotive SPICEの正式名称は「Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination」で、日本語に直訳すると「自動車のソフトウェアプロセスの改善と能力の決定」といった意味になります。

Automotive SPICEは自動車向けのシステムやソフトウェアを開発するためのフレームワークを定めた業界標準のプロセスモデルです。これを活用することで、開発者はパフォーマンスや安全性、品質などの基準をクリアした車載ソフトウェアを開発するための詳細なプロセスを明確化し、効率的にソフトウェアの開発・評価を行いやすくなります。

Automotive SPICEが生まれた背景とは?

Automotive SPICEは、欧州のOEMメーカーがシステム開発の評価方法として開発したものです。この開発フレームワークが自動車業界全体の標準モデルとして普及するに至ったのは、従来ハードウェア開発を専門としていた自動車メーカーには、ソフトウェア開発のための十分なノウハウが不足していたことが背景として挙げられます。

CASEを実現するためには、システムの大規模化や複雑化が必然的に伴います。明確な開発プロセスや評価方法も定めないまま、見切り発車的に開発に着手していけば、その試みは高い確率で失敗してしまうでしょう。Automotive SPICEは、開発者がそうした失敗に陥ることを防ぐベストプラクティスとして広く自動車業界において活用が進められています。

まとめ

CASEとは、通信機能、自動化、カーシェアリング、電動自動車の四つのキーワードを組み合わせた用語です。これらはいずれも今後の自動車業界のトレンドと捉えられる分野であり、自動車業界において成功を収めるために重要な鍵となると考えられます。

CASEを実現するには、高品質の車載ソフトウェア開発が必要です。NECソリューションイノベータは、「Automotive SPICE アセスメント支援サービス」の提供を通して、お客様がAutomotive SPICEに対応して効率的な開発体制を整えられるように支援します。ぜひご利用をご検討ください。