Automotive SPICE(A-SPICE)とISO26262の違い

A-SPICE以外に、自動車の安全に関する規格で知られているのが、「ISO26262」です。では、この二つはどう違うのでしょうか。

A-SPICEは、車載ソフトウェアの品質を定量的に評価するために、開発プロセスのフレームワークを定めたプロセスモデルです。一方、ISO26262は自動車の機能安全に関する国際規格で、車載機器やソフトウェア開発を行う上で、準拠すべき機能安全開発プロセスが規定されています。A-SPICEの定義の対象は開発プロセスに限定されていますが、ISO26262は自動車の要求定義から、開発、生産、保守、運用、廃車にいたるまで、広範囲にわたって定義がされているところが大きな違いです。

また、ISO26262が国際規格で公的な認証を必要とする一方、A-SPICEでは公的認証制度はありません。ただ、自動車メーカーがサプライヤーの開発プロセスを評価する際に、基準として広く活用されているため、調達要件として充分な信用性があります。ISO26262は中国では推奨国家標準として指定されており、欧州や日本で車載ソフトウェアの調達要件としてあがることの多い規格です。一方、A-SPICEも欧米をはじめ世界的に準拠を求められるケースが増えています。また、ISO26262とA-SPICE両方の準拠が必要とされる場合もあります。

ISO26262とA-SPICEの親和性は高く、A-SPICE中の開発プロセスのフレームワークが、ISO26262の準拠に役立つと言われています。しかし、A-SPICEを取得しているからといって、必ずしもISO26262が認証されるとは限りません。A-SPICEで定義されているのはあくまでフレームワークのみで、具体的な形式や手法、安全への要求まではカバーされていないからです。そのため、ISO26262の認証を受けるためには、A-SPICEのソフトウェア開発プロセスをベースとしつつ、A-SPICEの対象範囲以外の定義にも対応する必要があります。

Automotive SPICE(A-SPICE)を準拠する必要性

では、なぜ車載ソフトウェアの開発において、A-SPICEを準拠する必要があるのでしょうか。

一番大きな理由としては、A-SPICEがすでに自動車業界では世界的な標準規格のひとつになりつつあるからです。これまで、調達要件でA-SPICEの要件が求められるのは欧州が中心でしたが、その動きは世界各国に広がりつつあります。それに従い、欧米の多くのサプライヤーはA-SPICEへの対応を済ませており、中国や韓国のサプライヤーも追随するように対応を進めています。

日本はほかの先進国に比べ、A-SPICEの対応が大幅に遅れており、このままでは多くの自動車部品や電子機器のサプライヤーが、将来的に海外の自動車メーカーに製品を納入できない事態も考えられます。自動車の国内消費が低下している現在、グローバル市場での競争力まで失ってしまえば、日本の自動車産業は衰退してしまうでしょう。

また、A-SPICEの準拠は、安全確保の点から見ても重要です。車載ソフトウェアには、自動ブレーキや歩行者検知など、安全に関わるものが数多くあります。そうしたソフトウェアが適切なプロセスで作られていなければ、重大な事故にもつながりかねません。基準を満たしたソフトウェアであれば不具合によるリコールも減らせ、無駄なコストを削減できます。さらに、A-SPICEによって開発プロセスをモデル化することは、複雑化する開発プロセスの効率化や、技術者の能力向上にも役立ちます。世界の動きに合わせ、日本のサプライヤーもA-SPICEへの迅速な対応が急務となっています。

まとめ

次々に新しいテクノロジーが登場する近年の自動車業界では、開発競争も激化し、少しでも早く優れた製品をリリースすることが企業の競争力向上につながります。

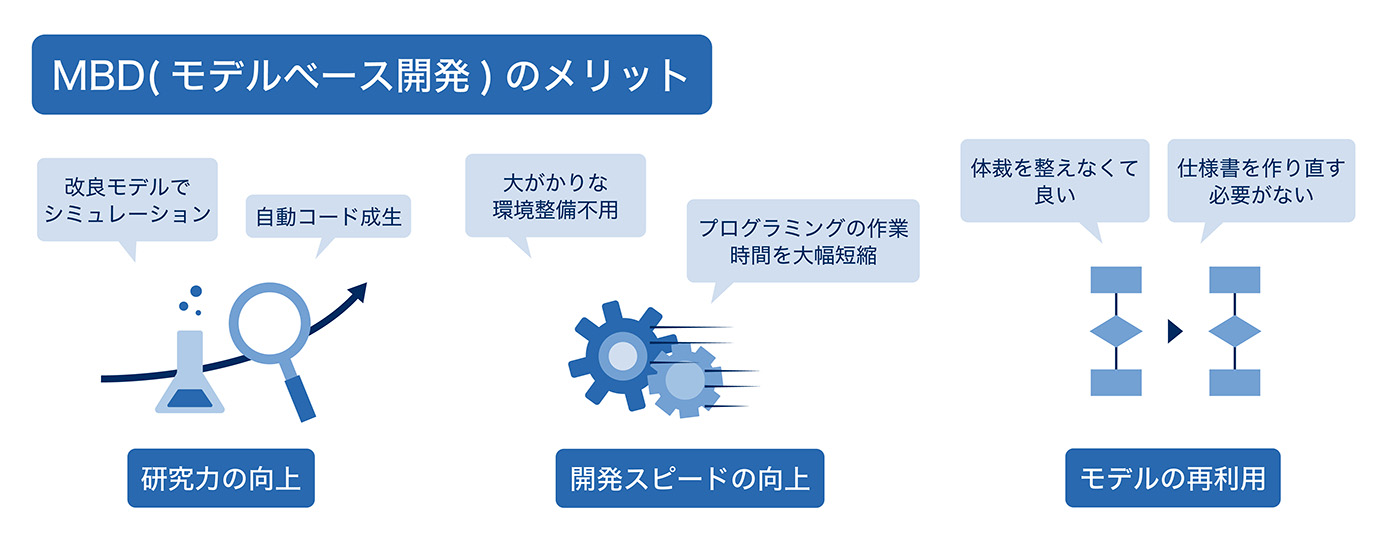

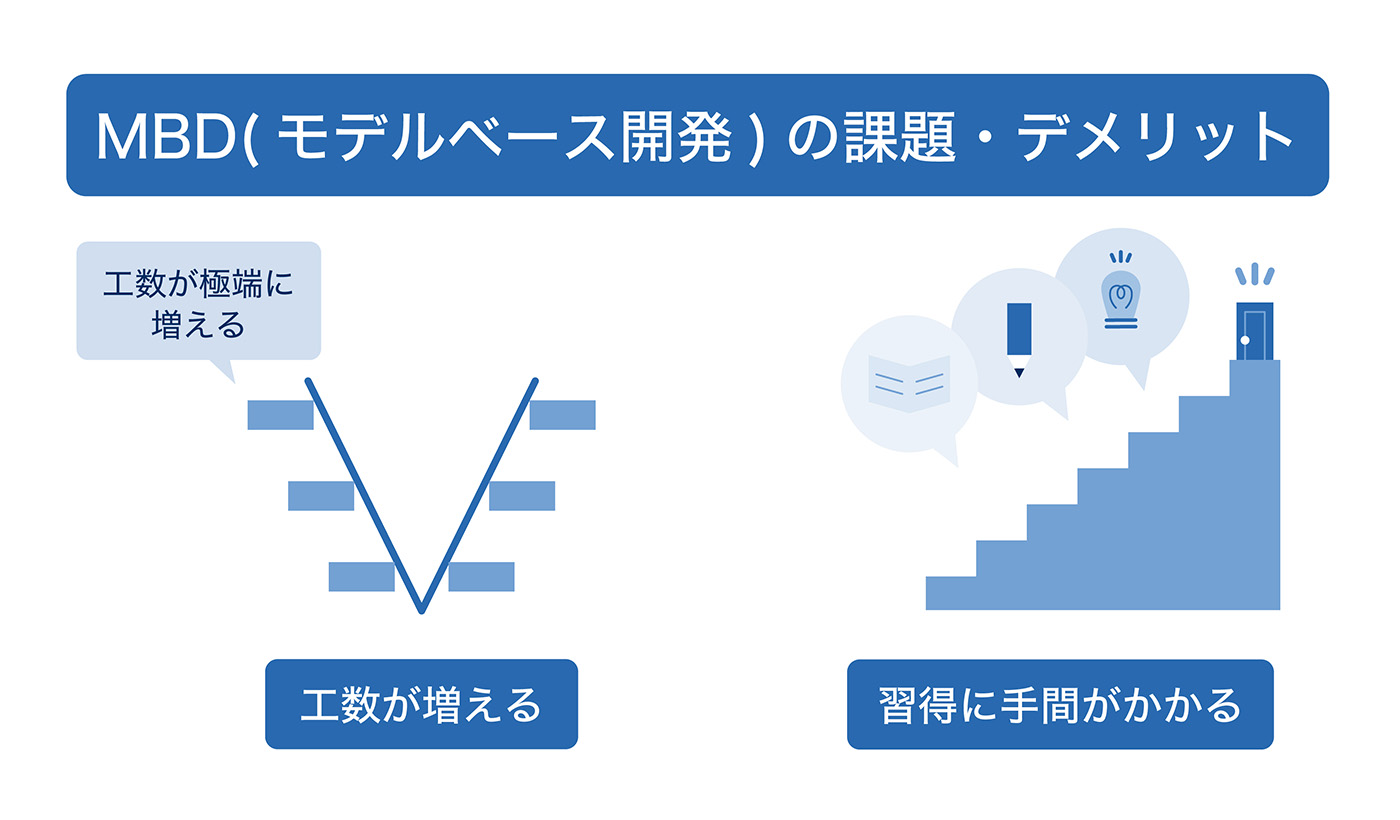

今後、開発効率を高めていくためには、仕様書の段階からプロトタイプの制作と並行して検証を進められるMBDの導入は欠かせません。

しかし、機能が複雑化するほど不具合が起こりやすくもなります。車載ソフトウェア開発においては、スピードの向上とともに、安全性や品質の確保も重要な課題となります。A-SPICEは、品質の確保にもつながる車載ソフトウェア開発プロセスの標準フレームワークです。その準拠が世界的に標準化されつつある現在、日本の自動車業界も早急な対応が求められています。