ADAS(先進運転支援システム)とは

ADAS(エーダス)とは、「Advanced Driver-Assistance Systems」の略称で、日本語では「先進運転支援システム」と呼ばれています。ドライバーの運転操作を支援するさまざまなシステムを包括的に指す言葉で、近年はADASを標準的に搭載した新車も数多く発売されています。

人は自動車を運転するとき、「認知」「判断」「操作」と呼ばれる三つの動作を行っています。歩行者の有無や交通情報、周囲の状況などを確認するには、周りを見るだけでなく音を聞くことも大切です。また、それらをもとに加速や停止・直進・右折などの判断を行い、手足を使って正確に操作をしなくてはなりません。

ADASの特徴は、この「認知」「判断」「操作」のいずれかをサポートすることです。例えば、前方に人や車両を検知すると警告音を鳴らす機能や、車間距離に応じて速度を制御する機能などが挙げられます。このように、ADASにはドライバーの意思を優先しつつ、安全運転を支援するさまざまなシステムが含まれています。

AD(自動運転)との違い

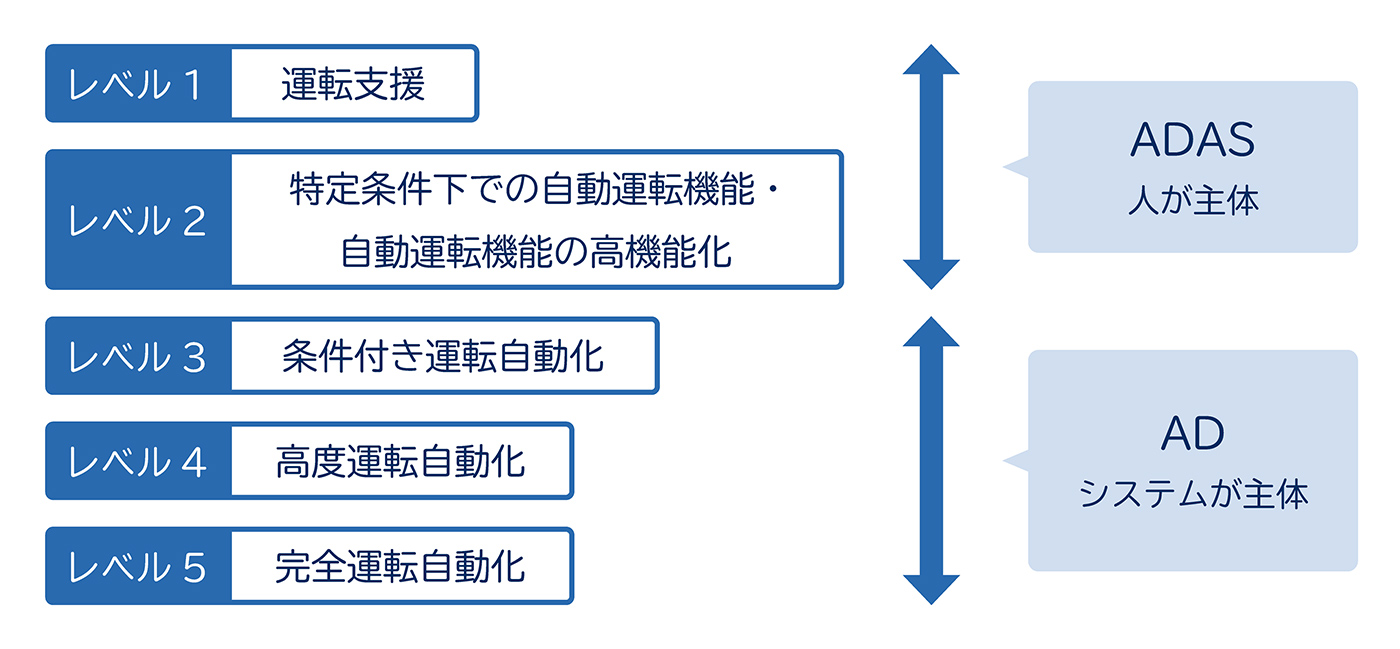

ADASとAD(自動運転)の違いは、「人がどれだけ運転に関与するか」ということです。ADASはあくまで人の意思を優先し、ドライバーの安全な運転をサポートする目的でつくられていますが、一方、ADは人が運転に関与せずとも、自動車の判断のみで目的地までたどり着くことを目的としています。

また、アメリカ自動車技術会(SAE)は自動運転の程度を五つにレベル分けしています。日本も同じ分類を用いており、国土交通省が発表しているものは以下のとおりです。レベル1~2程度のシステムを搭載しておりあくまで人が主体のものをADAS、レベル3以上を搭載しておりシステムが主体のものをADと定めています。

【レベル1】運転支援

【レベル2】特定条件下での自動運転機能・自動運転機能の高機能化

【レベル3】条件付き運転自動化

【レベル4】高度運転自動化

【レベル5】完全運転自動化

ADASの重要性と市場動向

近年、ADASが重要視されている背景には、交通事故防止への期待が挙げられます。株式会社SUBARUが行った調査によると、運転支援システム「アイサイト」を搭載した自動車は、非搭載車に比べて1万台あたりの人身事故発生率が61%減少しました。また、追突事故は84%と大幅な減少が見られ、交通事故防止に大きく貢献していることがわかります。

また、ADASは世界市場においても大きな評価を獲得しています。2020年ごろからSAEレベル2を搭載した車の販売台数が大きく伸びており、高速道路においてACCとLKASを同時に作動させる運転支援機能の設定車種が大幅に増加しました。この先も市場は拡大していき、2025年にはレベル2が市場の5割を超え、2030年ごろにはレベル3も成長していくと予想されています。

ADASの機能

ADASには、ドライバーの運転操作を支援するさまざまなシステムが含まれます。ここでは、ACC(車間距離制御装置)やFCW(前方衝突警告)といった、ADASの代表的な機能をまとめました。

ACC:車間距離制御装置

ACCとは「Adaptive Cruise Control System」の略称で、アクセルペダルを踏み続けることなく自動で一定の速度を維持する機能のことです。主に高速道路で使用されることが多く、ドライバーがあらかじめ設定した速度を保ちながら、先行車両と適切な距離を保ってくれます。また、前走車の停止・発進を検知し自動でアクセルとブレーキを操作する機能もあるため、渋滞時などにドライバーの負担を軽減する効果が期待できます。ACCはグレードの高い車両のオプションとして普及しており、ADASの代表格ともいわれている機能です。

FCW:前方衝突警告

FCWとは「Forward Collision Warning」の略称で、前を走る車との距離を監視し、衝突の危険を感知する機能です。車間距離が近かったり、急ブレーキによって衝突の危険性が高まったりしたときに表示や音でドライバーに警告します。高速道路を走行するとき、先行車両が突然減速したり、車線変更時に前走車の速度が遅かったりすると車間距離が狭くなってしまうこともあるでしょう。FCWは、前方に潜む危険に注意を促すことで、玉突き事故や衝突事故の発生を防止します。

AEBS:衝突被害軽減ブレーキ

AEBSとは「Advanced Emergency Braking System」の略称で、衝突の危険を感知したときに自動ブレーキが作動する機能のことです。ドライバーの漫然とした運転などで起こる歩行者や障害物、車両などとの衝突事故を防ぐ目的があります。近年は、衝突時の衝撃を最小限に抑えるブレーキだけでなく座席なども開発されており、併せて導入が検討されるケースも少なくありません。また、国土交通省によって、2021年11月以降に国内で販売される新車(国産車)はAEBSの搭載が義務付けられました。世界中でもAEBSを標準搭載する流れになりつつあり、今後もさらに広く普及していくと予想されています。

NV/PD:ナイトビジョン/歩行者検知

NV/PDとは「Night Vision/Pedestrian Detection」の略称で、赤外線カメラで歩行者を検知しドライバーに知らせる機能のことです。夜間や濃い霧が出ているときなどは、目視だけでは歩行者の有無を判断しづらく、走行が危険なケースも珍しくありません。NV/PDは、専用ディスプレイに熱源として歩行者を表示するため、街灯が少ない夜間の道なども安全に走行できます。また、なかには赤外線カメラだけでなく、ステレオカメラを使用した事例やミリ波と単眼カメラを組み合わせて歩行者を感知する事例なども見受けられます。

LDW:車線逸脱警報

LDWとは「Lane Departure Warning」の略称で、車が車線をはみ出す危険性があるときに警告する機能のことです。カメラで車線を絶えず認識することで、ウィンカーを出さずに車線をはみ出すときや、意図せず車線を逸脱するときなどに警告音とメーター内の表示でドライバーに知らせます。また、車種によってはハンドルに振動を発生させるものもあります。

LKAS:車線逸脱防止支援システム

LKASとは「Lane Keeping Assist System」の略称で、車線維持をアシストする機能のことです。車線からはみ出したときに警告を出し、同時に道路の中央に戻るための自動操作を行います。LDWと似た意味で使われやすい言葉ですが、LDWとLKASの違いは「運転に関与するかどうか」です。LDWは警告を出すのみで運転に関与しないのに対し、LKASは車線からはみ出さないように操作支援を行います。

TSR:道路標識認識

TSRとは「Traffic Sign Recognition」の略称で、交通標識を認識し、ディスプレイやメーターなどに表示することでドライバーの見落としを防ぐ機能です。また、ドライバーが表示した標識を守っていないときや、最高速度標識の速度を超えているときなどは警告を出し、注意を促します。一般的には単眼カメラで道路標識を認識しますが、走行データの収集などによって技術向上や精度向上を目指しています。

BSM:死角モニタリング

BSMとは「Blind Spot Monitoring」の略称で、ドライバーの死角を監視し危険を感知すると警告を出す機能です。斜め後方はドライバーから見えづらく、車が迫ってきていたり、歩行者や自転車が通行していたりしても意識が向きづらいかもしれません。BSMは死角を絶えずモニタリングし、接近する車などがあるとドアミラーの鏡面やディスプレイ、LEDの点灯などで警告します。また、その状態でドライバーが運転を続けようとすると、警告音を鳴らすものもあります。

RCTA:後退時車両検知警報

RCTAとは「Rear Cross Traffic Alert」の略称で、バック時に後方を横切る車などがあるとき、ドライバーに警告する機能のことです。RCTAもBSMと同じように、ドライバーが見えづらい場所を補助する役割がありますが、BSMは主に走行中に発動するものであるのに対し、RCTAは駐車などで後方へバックしているときに発動するものです。警告の方法は、ドアミラー鏡面にある表示灯や警告音などがあります。

DM:ドライバーモニタリング

DMとは「Driver Monitoring」の略称で、車内カメラによってドライバーの様子をモニタリングする機能です。表情や運転操作などからドライバーの状態を把握し、運転に問題があると判断したときに警告を出します。「ハンドル操作が一定時間ない」「電話や飲食、喫煙をしている」といった場合に警告音を発することで、居眠り運転や事故などを防止します。また、車種によっては顔認証機能が付いているものもあり、ドライバーによってシートやハンドルポジションなどを調整し、快適な運転を助けます。また、ドライバー名を特定することで盗難防止に役立てられるため、セキュリティ性の向上にも貢献するでしょう。

AFS:自動ヘッドランプ光軸調整

AFSとは「Adaptive Front lighting System」の略称で、走行状況に合わせてヘッドランプの配光を最適に調整する機能です。例えば、夜間に交差点やコーナーに侵入するとき、照射の位置が近すぎると歩行者や自転車などに気付きづらいかもしれません。AFSは右折・左折するときにステアリングの向きに合わせてヘッドランプを調整するため、ドライバーの明るく見やすい視界を確保します。近年は、軽自動車を中心に多くの車両に搭載されています。

APA:高度駐車アシスト

APAとは「Advanced Parking Assist」の略称で、駐車時にドライバーのハンドル操作をアシストする機能です。ドライバーが駐車したいスペースの横に停車し、スイッチを押すとステアリングやアクセル、ブレーキ操作を支援し駐車を完了させてくれます。縦列駐車はもちろんのこと、区画線のない駐車場などにも対応している車種もあります。また、音声ガイドで駐車をアシストするものや、モニターに軌道の予測を表示するもの、ブレーキとアクセルの踏み間違いを防止する抑制機能を搭載したものなど、駐車をサポートするさまざまな機能が開発されています。

ADASを実現する技術

ADASには、ドライバーの安全な運転を助けるさまざまな機能が含まれています。それらの機能を実現するために、どのような技術や機器が用いられているのでしょうか。

車載用センサー

ADASには、車線や前走車、ドライバーなどをモニタリングする豊富な機能が含まれています。車載用センサーは、人間の目と同じ役割を果たすため、ADASの機能に欠かせないものです。主にカメラ、レーダー、LiDAR(Light Detection and Ranging)の3タイプに分けられます。

カメラ

カメラが活用されるのは、死角情報の検知や、車両・標識・歩行者・車線などの認識です。車載用センサーのなかでは最も歴史が古く、比較的安価で多くの機能に利用できるメリットがあります。しかし、夜間や悪天候時などは画像の検出能力が落ちやすいため、ほかのセンサーと併用するのが望ましいでしょう。

カメラは主にルームミラーの裏側や車両側面などに設置され、それぞれ異なる役割があります。ルームミラーの裏側に設置されたカメラは、主に前方を撮影し、人や標識などを認識しドライバーに警告を与えたりブレーキやアクセルなどの制御をしたりするセンシング用のものです。一方、車両側方に設置されたカメラは、斜め後方を撮影し、死角に車両が接近したり歩行者が通行したりするとドライバーに知らせるモニタリングの役割を果たしています。

レーダー

車載用センサーに用いられるのは、ミリ波レーダーと呼ばれる、高周波の放射によって物体までの距離や速度を算出するものです。カメラと比べて天候の影響を受けづらいため、悪天候時や逆光、夜間などでも能力が低下しにくいです。しかし、物体を検出する能力はそれほど高くないため、ADASではカメラと併用されることが多いと考えられます。また、電波を反射しづらい段ボールや発泡スチロールなどの検出が困難なデメリットもあります。

ADASでレーダーが活用されるのは、ACCやAEBSなどです。通常は車両の前方に設置され、前走車との距離を適切に保ったり、障害物の有無を認識したりするときに活用されます。自動運転レベル2以上の普及によって市場が拡大していくと予測されており、今後はますます需要が増加していく見込みです。

LiDAR(ライダー)

LiDAR(ライダー)とは「Light Detection and Ranging」の略称で、ミリ波レーダーよりも性能の高いセンシング技術です。ミリ波レーダーは物体の検出が難しいですが、LiDARは物体の性質を特定できる能力を持っています。ほかにも、赤外線の放射によって対象物との距離や方位を特定でき、測定の分解能が高いことが特徴です。

LiDARは「回転式」と「ソリッドステート式」の2タイプがあり、それぞれ異なる構造を持っています。回転式は以前から使われてきた方式で、車両の天井に配置された機器を360度回転させることで、周囲の観測を行うものです。駆動部が大きくなりやすく軽量化が難しいため、現在はそれらを半導体に置き換えるソリッドステート式が主流となっています。

ソリッドステート式は、近年広く普及している代表的なタイプです。小型で壊れにくく、設置場所の自由度が高いことが特徴で、ひとつの車両に複数個の機器を設置することもできます。ソリッドステート式のなかでもいくつかの種類があり、電磁式ミラーを使って赤外線をスキャンするMEMS式が有名です。

NECソリューションイノベータのNEC 車両周辺監視ソフトウェアでは、画像中から候補抽出する処理を3D LiDARの点群データで行い、候補の中から認識対象を検定する処理をカメラ画像で実施して、認識精度の向上を図っています。

NEC 車両周辺監視ソフトウェア

車載カメラや車載センサー、組込みAI(Deep Learning)を活用した安全運転支援用のシステムや部品、建機、農機、物流車両、工事車両、倉庫などの監視用途に、車両周辺監視ソリューションを提供します。

車載ECU

ECUとは「Electronic Control Unit」の略称で、日本語では「電子制御機ユニット」と呼ばれています。ECUは車に搭載されているさまざまなシステムをコントロールするコンピューターの総称で、ADASではセンサーが検出した情報を処理し、ブレーキやエンジン、ステアリングなどを制御するために活用されています。

ADASの機能だけでなく、エアコンやヘッドライドなどの機器にもECUが活用されており、一般的な車で数十個ほど、高級車で100個以上のECUが搭載されているといわれています。また、車の性能が向上していくにつれて、従来のECUよりも高度な性能が要求されるようになり、近年は処理スピードや省電力性などを見直した新たなECUの開発が求められています。

車両インターフェース

ADASは、人の運転操作をシステムが支援するものです。そのため、ADASは人と車がコミュニケーションを形成し、意思や情報をスムーズにやり取りできる設計でなくてはなりません。そのような設計を叶えるためには、「HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)」という考え方が重要となってきます。

HMIとは、人と機械がスムーズに情報伝達するために必要な、操作や機能、表示などを包括的に指す言葉です。例えば、車には多くのセンサーが備わっており、危険を感知すると警告音や表示などでドライバーに知らせます。しかし、一度に多くの情報を伝達しすぎたり、短いスパンで異なる情報を提示しすぎたりすると、人はそれらすべてを処理できません。ADAS機能を人が快適に利用できるものにするためには、必要な情報や注意、警告などを受け取り正しく判断できるような設計にすることが大切です。

機能安全規格への対応

車の性能をさらに向上させるために、車載アプリケーションにもスマートフォンなどのような高性能なIPを採用しようとする動きが見られています、しかし、自動車用に搭載されるIPやSoCは安全性への要求が厳しく、「機能安全規格 ISO 26262」「信頼性試験認定規格 AEC-Q100」「品質マネジメント・システム規格 TS16949」といった自動車分野での厳格な規格に合ったものを採用しなければなりません。

NECソリューションイノベータでは、企業に向けてISO 26262の実践支援や開発支援サポートを行っています。規格対応に必要となる成果物の作成や設計内容の改善、現場の作業員への指導などを実施していますので、より詳しい情報を知りたい方はこちらのページをご覧ください。

ADASに取り組む自動車メーカーの事例

自動車メーカーは独自のADAS技術を搭載しており、さまざまなシステムや機能が見受けられます。ここでは、自動車メーカーごとにそれらの事例を紹介します。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社が提供するのは、「Toyota Safety Sense(トヨタセーフティセンス)」と呼ばれるADAS技術です。事故が起こりやすいシーンをカバーする予防安全パッケージとして、衝突の回避や被害の軽減をサポートしています。

本田技研工業株式会社

本田技研工業株式会社が提供するのは、「Honda SENSING(ホンダセンシング)」と呼ばれる安全運転支援機能です。単眼カメラと五つのミリ波レーダーを併用し、事故やトラブルを未然に防げるさまざまな機能を提供しています。

株式会社SUBARU

株式会社SUBARUが提供するのは、「アイサイト」と呼ばれる先進安全技術です。前後左右に四つのレーダーを設置し、360度のセンシングを実現しています。また、ステレオカメラや単眼カメラを搭載しており、前方の視野角が広いことが特徴です。認知機能が広く、運転時の死角を大幅に減少させることで追突事故発生率と歩行者事故発生率を大きく減少させています。

テスラ

テスラが提供するのは、「Autopilot(オートパイロット)」と呼ばれる運転支援システムです。八つのカメラを搭載しており、360度のセンシングを叶えるだけでなく、250mの距離にある車体や障害物などを認識します。また、テスラはオプションで「フルセルフ ドライビング ケイパビリティ(FSD)」と呼ばれる完全自動運転を目指すソフトウェアの提供も行っています。

まとめ

ADASとは、ドライバーの運転をアシストする先進的な運転支援システムの総称です。自動運転と似た意味で使われやすい言葉ですが、自動運転は人が関与せずに目的地までたどり着くことを目的としているのに対し、ADASはあくまで人が主体であり、ドライバーの認知や操作、判断をサポートする目的があります。