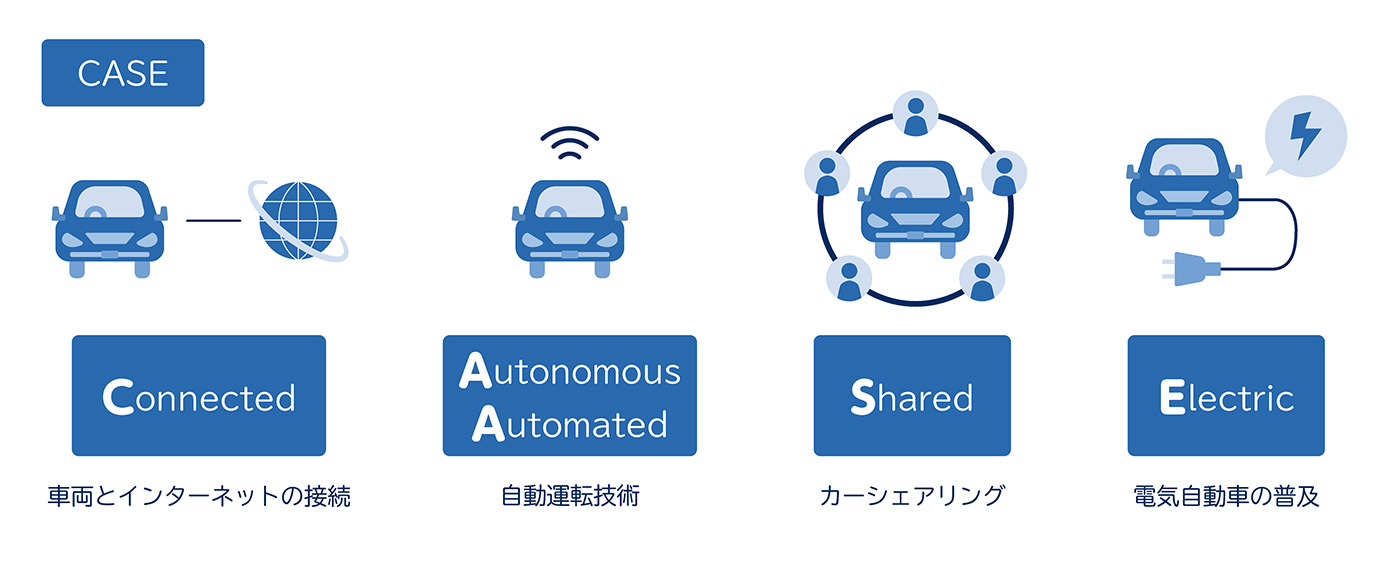

CASEとは車の概念を変える技術革新

自動車業界は、CASEという概念の登場によって「100年に一度」の大変革期を迎えています。CASEは、自動車業界における四つの革新的な技術やサービスの頭文字をつなげた造語です。

Connected(コネクテッド):インターネットと接続された自動車のデータ活用

Autonomous(自動化):自動運転技術

Smart / Shared & Services(スマート / シェアリング&サービス):カーシェアリング

Electric(電動化):電気自動車の普及

2016年のパリモーターショーでドイツの自動車メーカー・ダイムラー社が発表しました。

C(Connected:コネクテッド)

CASEのCであるConnectedは、車両とインターネットとが接続され、外部とさまざまなデータをやり取りすることを意味します。近年ではさまざまな場面で、モノとインターネットとが接続される「IoT(Internet of Things)」化が進んでいます。スマート家電やスマートホームがIoTの一例ですが、自動車業界でもIoT化が進んでおり、すでに次のような技術が実用化されています。

渋滞情報の共有

駐車場空き情報の共有

車両盗難時の自動追跡システム

事故時の自動通報システム

A(Autonomous:自動運転)

CASEのAであるAutonomousは、自動運転のことを意味します。自動運転は、運転の主体や自動運転の技術到達度、走行可能エリアなどによってレベル0からレベル5までの6段階に分類されており、レベルが高くなるほど完全自動運転に近づきます。米国のSAE(自動車技術会)が基準を示し、日本でもJSAE(自動車技術会)が日本語訳を発行しており、自動運転レベルの定義として主流なものだと考えられています。

レベル0:人がすべてを操作する従来通りの運転状態。

レベル1:自動ブレーキやACC(前の車に追従する)、LKAS(車線からはみ出さない)などの車両の前後左右の動きが、すべてではなく一部において車両コントロール下となる運転状態。

レベル2:レベル1の技術の組み合わせにより、車両の前後左右のコントールを車両がアシストする運転状態。例えば、前の車に追従しながら、車線をはみ出さないように自動運転する(ACC+LKAS)など。

レベル3:一定の条件下においてのみ完全自動運転が可能であるものの、条件から外れるとすぐに手動に切り替わるためにドアライバーが必須である運転状態。例えば、高速道路で時速80km以内での完全自動走行時、80km以内の維持が難しい場合などは即時運転交代の対応が必要となるなど。

レベル4:一定エリアや特定のルートなどの環境下において、ドライバーなしで操作が可能となる完全自動運転状態。

レベル5:常にシステムが車両をコントロールする完全自動運転状態。

レベル0から2までの運転の主体は人ですが、レベル3以上では運転の主体はシステムとなり、車両が状況を判断して運転します。また、運転自動化なしのレベル0の走行領域は適用外ですが、レベル1から4までは限定的、完全運転自動化のレベル5では走行領域の限定はありません。自動運転が進むことによって、事故の発生率や長距離移動時のドライバーの負担が減少します。さらにレベル4以上になれば、限定地域での無人自動運転サービスの提供が可能になります。日本国内においては2020年4月に道路交通法が改正されたことで、高速道路などにおけるレベル3の自動運転走行が可能になっています。

S(Smart / Shared & Services:スマート / シェアリング&サービス)

CASEのSであるSmart / Shared & Servicesは、カーシェアリングを意味します。近年、マイカーの所有率は減少傾向にあります。これには都市部での公共交通サービスの充実度や、経済的な問題を理由にした若者の所有率の低下などが大きく影響しています。しかし、警察庁の「運転免許統計」によれば、第一種普通運転免許の保有者数は依然として増加しており、車は所有からシェアへの時代に突入しつつあることがうかがえます。

E(Electric:電動化)

CASEのEであるElectricは、ハイブリッドカーや電気自動車などの非ガソリン車の利用推進を意味します。自動車の排出ガスに含まれる二酸化炭素は地球温暖化の要因となる物質であることは広く知られています。自動車の電動化は二酸化炭素の排出抑制につながり、地球温暖化防止のためにさらなる普及が求められています。

CASEをめぐる影響

今後の自動車業界では、CASEを制することが企業拡大の鍵とされており、世界各国でさまざまな技術開発が行われています。ただし、CASEは自動車業界だけで実現できるものではなく、AI業界やICT業界、通信業界との連携が欠かせません。国や業界、メーカーなどが垣根を越え、協力しあって技術開発を進めていくことが重要です。

CASEが注目される背景

CASEが注目されるようになった背景には、温室効果ガス増大による地球温暖化、少子高齢化が招く経済成長の鈍化や、高齢者ドライバーによる交通事故の増加といった問題があります。CASEの実現によってこれらの問題をクリアしていくことは、日本のみならず世界規模での命題となっています。

自動車産業は既存事業のみでは今後成長できない

人口減少や人々のシェア意識の拡大などにより、国内自動車メーカーの売上高や利益率は悪化しつつあり、自動車産業は既存事業だけでは今後の成長を描けなくなってきています。今後、人々はシェアリングを利用して移動する時代に移行していくことが予想されます。自動車業界では、AIなどのテクノロジーを活用して交通や移動の安全性・効率性を高めるスマートモビリティ事業を拡大していくことが成功への鍵であると考えています。

カーボンニュートラルの達成が世界的な課題となっている

日本政府は、2050年までに温室効果ガスの排出量を森林・植林による吸収量と同等に抑える(全体としてゼロにする)「カーボンニュートラル」を実現すると2022年10月に宣言しました。この発表を受け、国内の自動車メーカーも従来のガソリン車から電気自動車に切り替えるなど、カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。世界でも120以上もの国と地域が脱炭素化の目標を掲げており、地球温暖化による相次ぐ異常気象の対策としてもカーボンニュートラルの達成が求められています。CASEの実現はこの点においても不可欠です。

CASEの市場規模予測

CASEの実現により、自動運転やMaaS(Mobility as a Service:統合されたシームレスな交通・移動サービス)を中心とした新モビリティモデルの市場規模は拡大していくと予測されています。完全自動運転が実現すると、運転手が不要なバスやタクシーの運行が可能になります。また、高齢者ドライバーの事故が回避され、過疎地域での生活スタイルも変わります。車両はますます所有から共有への移行が進み、社会の形態も大きく変わっていきます。新モビリティモデルの市場規模は、2030年には米国・欧州・中国で1.2兆ドル以上に達する見込みであり、今後は新たな市場での需要獲得に向け、競争が激化していくものと考えられています。

CASE実現に関連して求められる技術革新

CASEは国や業界といった枠を越えて取り組むべき課題です。わが国でも経済産業省が主体となって「CASE技術戦略プラットフォーム」を2019年11月から開催し、取り組むべき技術革新について有識者会議を行っています。次に、CASEの実現に求められる技術を紹介します。

電動化技術

CASE実現の要となる技術が電動化です。自動車は走行以外にも室内装備などに多くの電気を消費します。現在は主にリチウムイオン電池が使われていますが、エネルギー密度が低く、CASEの実現には不十分です。そのため、より多くのエネルギーを供給できる全個体電池や革新電池、燃料電池などの研究が進められています。また、2020年度からは小型高速モーター向けのジスプロシウムフリーネオジム磁石およびモーターの開発も始まっています。

AD/ADAS・コネクテッド技術

CASEの実現には、AD(Autonomous Driving:自動運転)/ADAS(Advanced Driver-Assistance Systems:先進運転支援システム)や車両間で渋滞状況や気象情報を共有するコネクテッド技術も重要です。自動運転では第一に安全性の確保が必要であり、シミュレーションで評価と改善を繰り返しながら、技術力の向上を図っています。ソフトウェア開発の人材育成強化にも力が入れられており、ASEAN(東南アジア諸国連合)と連携した人材育成プロジェクトが開始されています。

基盤的技術

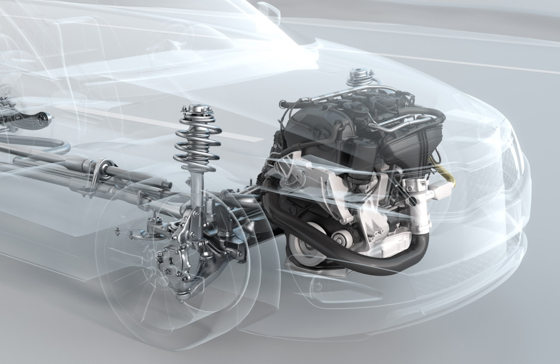

CASEでは先進的な技術ばかりに注目が集まりがちですが、エンジンなどの内燃機関やトランスミッション、半導体などの基盤的技術にもさらなる改善が求められ、開発が進められています。さらに、車両に搭載した精密機器から発せられる電磁波に対応できる新素材の開発や、機器の温度上昇に耐える耐熱性・難燃性素材の開発なども多くの素材メーカーが着手しています。

主な自動車メーカーのCASE戦略

国内の自動車メーカーはカーボンニュートラル実現のためにCASE戦略に取り組んでいます。ここでは国内の大手3社のトヨタ、ホンダ、日産のCASE戦略を紹介します。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社ではデンソーグループと提携し、水素を利活用するプロジェクトをデンソー福島工場で行っています。トヨタ独自の水電解技術を利用してクリーンな水素を生成し、工場内で自家消費する取り組みは、持続可能な社会の実現にも貢献します。そのほかにもカーボンニュートラルの取り組みとして、酸素と水素を燃料として電気を生成する燃料電池自動車(FCEV)「MIRAI」の販売や水素運搬FC(燃料電池)トラックの開発・販売、水素ステーションの設置、水を電気分解して水と酸素を生成する「水電解装置」の開発など、水素の利活用活動を行っています。

本田技研工業株式会社

本田技研工業株式会社は、2050年にホンダのすべての製品と企業活動においてカーボンニュートラルを実現することを目標に掲げています。具体的には四輪車の100%電動化を目指したEVの普及、車とソフトウェアとを融合させるコネクテッド技術の推進などを行っています。さらに、二酸化炭素の排出抑制だけでなく、すでに排出された二酸化炭素を回収する方法として、二酸化炭素を吸収して育つ藻に着目し、バイオ燃料の生成や飼料・医療に活用する研究も進めています。

日産自動車株式会社

日産自動車株式会社では、カーボンニュートラルの実現に向け、2021年11月に「Nissan Ambition 2030」を発表し、2030年度までに投入する新型電動車のモデル数を「19車種のEVを含む27車種」としました。米国市場では、2030年度までにEVのみで40%以上の販売比率が目標になっています。また、EV普及率向上のためにバッテリー技術の革新に取り組んだり、さらなる安全性の確保を目指して東京工業大学と全個体電池の研究開発に取り組んだりもしています。さらに100%モーター駆動であるe-POWERの静粛性向上のためのシステム開発にも着手しています。コネクテッド技術としては、スマホアプリとの連動による遠隔操作などHMIの実用化に向けて開発を進めています。

CASE実現に向けた自動車産業の課題

今後の自動車業界の命運を左右するCASE技術ですが、先進的な技術であるため、クリアすべき課題も数多くあります。まずひとつに、日本では都市部で「所有から共有へ」の動きは見られるものの、地方では日常的に車を必要とする場面が多く、全国的なシェアサービスの浸透には至っていないことが挙げられます。ライドシェアリングも現行法では実現不可能な状態です。自動運転もレベル3の条件付自動運転車(限定領域)までは実用化されていますが、レベル4の特定条件下における完全自動運転は実用化の段階には至っておらず、今後の課題となっています。

車がインターネットに接続されるコネクテッド技術はCASEの構成要素のひとつですが、従来車にはネットワーク機能が搭載されていないものも多く、CASEの実現には自動車の電動化・自動化を支えるECU(電子制御ユニット)の進化も必要です。

CASEをめぐって今後予想される動き

CASEの実現においては、車載組込ソフトウェアの標準規格であるAUTOSAR仕様への準拠も進むものと考えられています。AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)とは欧州の自動車メーカーを中心に2003年に設立された団体で、車載ソフトウェア標準化の実現を目的にしています。現在ではほぼすべての自動車メーカーがAUTOSARに参加しています。車に搭載されるECUはこれまで、特定の車種用のハードウェアや基本ソフトウェアごとに開発され、別の車種に利用できるような汎用性はありませんでした。車種ごとに異なるECUが設計・開発されていたため、開発は非効率にならざるを得ませんでした。しかしハードウェア+基本ソフトウェアとECUソフトウェアとの間にAUTOSAR仕様準拠のソフトウェアを組み込むことにより、ECUソフトウェアを一から開発する必要がなくなり、再利用できるようになります。結果的に大幅な業務削減および効率化が見込めます。今後の車載組込システムはAUTOSAR仕様への準拠が進んでいくものと考えられます。

NECソリューションイノベータでは複数のAUTOSAR BSWパッケージやMCUを扱った実績があり、車載ECUシステムにAUTOSARを適用する際に生じるコスト削減、複雑なリソース設計の対応、AUTOSAR企画やマイコン仕様理解などの課題解決をサポートします。