サイト内の現在位置

AWSを武器に成長する──

Jr. Championsに選ばれた若手エンジニアの挑戦とNECソリューションイノベータの人材育成力

アマゾンウェブサービス(以下、AWS)が提供するパートナープログラム「AWSパートナーネットワーク」において、2025年もNECソリューションイノベータのエンジニアが複数の表彰を受けました。その中で、日本独自の表彰プログラムである「2025 Japan AWS Jr. Champions(以下、AWS Jr. Champions)」に福地開と鵜池真歩が選出されました。技術ブログや社外登壇、コミュニティ活動を通じて自らを磨き続けてきた2人は、どのようにして受賞に至ったのか。そして、その先に描くエンジニア像を聞きました。

2025年、2名の若手エンジニアがAWS Jr. Championsを受賞

「AWS Jr. Champions」は、社会人歴1~3年目の若手エンジニアを対象に、AWSを積極的に学び、自ら行動を起こし、周囲に良い影響を与える活動を評価する、日本独自の表彰制度です。2025年は全国の対象企業から113名が選出されました。

NECソリューションイノベータからは、2名の若手エンジニアがその栄誉に輝きました。1人目はPFSI事業部門 クラウドSI統括部の福地開。「新人研修でAWSの担当者からこの表彰の存在を聞いたとき、『いつか自分も選ばれたい』と強く思ったんです」と当時を振り返ります。その後、社外のAWSユーザーグループ(JAWS-UG)に参加して刺激を受けたことでモチベーションがさらに高まり、約2年の活動を経て今回の受賞に至りました。

PFSI事業部門 クラウドSI統括部

2023年新卒入社

「AWS Jr. Championsは、AWSを極めていく上での一つの目標でした。普通に仕事をしているだけでは得られない力が身につくと思い、1年目から『選ばれたい』と公言していたんです。私の活動をよく知る社外コミュニティの仲間からは『お前が受からなかったら誰も受からないよ』とまで言われていたので、有言実行できてほっとしました」(福地)

もう1人は、PFSI事業部門 デジタルPF統括部の鵜池真歩。

当時、鵜池は所属していたアプリ開発部門からインフラ部門への異動を強く希望し、すでに取得していた2つのAWS資格に加え、2カ月でAWSソリューションアーキテクト プロフェッショナルを含む3つの認定資格を取得。それを武器に、部長へ異動を直接交渉したほどの情熱と行動力がありました。

そんな折、同じ部署に所属していたAWSから表彰歴のあるエンジニアと話す機会があり、AWS Jr. Championsという制度を知ったことが、挑戦のきっかけになったといいます。

「正直なところ、自分が選ばれるとは思っていなかったので驚きました。上司やきっかけをくれた皆さんが喜んでくれたのがとてもうれしかったです」(鵜池)

PFSI事業部門 デジタルPF統括部

2022年新卒入社

“発信”が後押しした、受賞に至る成長

AWS Jr. Championsに選ばれるには、社会人歴1〜3年目であることに加え、AWS Certified Cloud PractitionerとAWS Certified AI Practitionerを含む、4種以上のAWS認定資格を取得している必要があります。さらに、前年度1年間で、AWSに関して「Challenge(挑戦)」、「Influence(影響)」、「Output(発信)」の3つの軸で積極的に活動し、社内外に良い影響を与えていることが求められます。

その基準を満たすために、2人はどんな挑戦をしてきたのでしょうか。

「まずは身近な場でアウトプットを実戦しよう」と、鵜池は当時所属していた沖縄支社が主催する小中学生向けのプログラミング教室で、クラウドやAWSについて紹介しました。「発信には慣れていなかったので、会社主催の教室でAWSを紹介させていただけたことはとてもありがたかったです」と振り返ります。

その後は、社内外のライトニングトークにも登壇。特に、短期間で複数のAWS認定資格を取得した過程を紹介した際には多くのフィードバックが寄せられました。

「私の挑戦や行動力に対して、『自分も挑戦してみたい』といったポジティブな声を多くいただきました。小さなことでも発表していこうと思えるようになったのは、大きな収穫です」(鵜池)

インフラ部門へ異動してからは、約半年間で27本もの技術ブログを執筆。業務で得た知識を整理する目的も兼ねて、AWSに関する概念や活用法を発信し続けました。

一方、福地は当初から外部とのコミュニケーションを強く意識して活動してきました。Jr. Championsの選考対象となった1年間だけでも、35本以上の技術ブログを執筆。AWSや生成AIに関する記事を中心に、自らの学びをかたちにしてきました。

「生成AIに関する技術ブログを書き続けることで、自分の中にひとつの“軸”ができたと感じています。社内外から生成AIに詳しいエンジニアとして声をかけていただく機会も増え、技術を通じて人とのつながりが広がっていくのを実感しています」(福地)

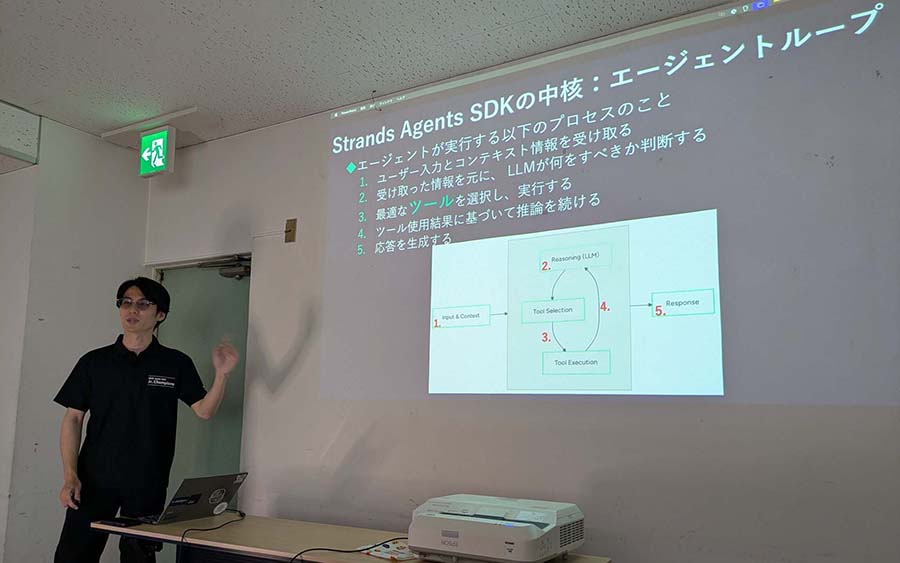

さらに、JAWS-UG初心者コミュニティでの積極的な登壇や、AWSが主催する3か月間のトレーニングプログラム「ANGEL Dojo」で知り合った社外エンジニアたちとブログリレーを展開するなど、影響範囲を社内外に広げていきました。短期間で12冠を達成したAWS認定資格の取得も含め、その総合的な発信力や行動力が高く評価され、今回の受賞につながっています。

個の挑戦を支える「人」と「環境」 NECソリューションイノベータに根づく育成文化

不断の努力によってAWS Jr. Championsに選出された2人。その成功の裏には、個人の挑戦を受け止め、後押しするNECソリューションイノベータの育成環境があったといいます。福地は、自身が配属された部署の上司たちが社外での活動や発信にとても理解があったと振り返ります。

「技術コミュニティへの登壇やブログ発信といった社外活動に、自由に取り組ませてもらえました。フットワーク軽く動けるこの環境が、挑戦し続けられた大きな理由です」(福地)

鵜池は、プロジェクト業務とは別にAWS環境を自由に使える”サンドボックス環境”を提供されていたことが、試行錯誤を求められる初期の学びを支えてくれたと話します。加えて、社内外でのイベント開催など、「インプットとアウトプット両方の場が用意されている」ことも重要だったと強調します。「最初はうまく話せる自信もなかったけれど、“発信の場がある”ことで一歩踏み出せたのは大きかったです」(鵜池)

「稲永さんと矢島さんは、同じ女性エンジニアとしての憧れであり、目標です。社内にそう思える先輩がいるのはとても心強いです」(鵜池)

NECソリューションイノベータでは社員の資格取得を積極的に推進しており、制度面での支援も充実しています。オンライン学習サービスの活用などの取り組みも整っています。

また、2人が口を揃えて挙げたのが「働きやすさ」。

スーパーフレックス制度によって時間の融通が利きやすく、インプットや社外活動の時間を確保しやすいといいます。さらに、男性社員の育児休暇取得率の高さなど、長く働き続けられる環境が整っていることも、安心してキャリアを築いていくうえでの大きな魅力だと話します。

AWS Jr. Championsとして次のステージへ──それぞれの挑戦

AWS Jr. Championsは受賞して終わりではありません。受賞した113名の若手エンジニアたちが、今後1年間にわたり、AWSの普及や活用に関する情報発信、技術共有、限定コミュニティでの活動など、多様な取り組みが求められます。自らの学びを発信し、コミュニティを盛り上げる担い手としての役割が期待されています。

福地は、「アプリケーションを作って世に出したい」という明確な目標を掲げました。技術力とモチベーションを兼ね備えたAWS Jr. Championsのメンバーとともに、1年間の任期中にアプリケーションの開発からリリースまでを実現したいと意欲を見せます。

また、NECソリューションイノベータの中で「AI領域の第一人者」を目指したいと話します。AIはベテランと若手が対抗できる数少ない領域であると考えており、経験不足はキャッチアップのスピードで勝負したいとのことです。

一方、鵜池が現在取り組んでいるのは、AWS Jr. Championsのメンバーとの共著による「書籍の執筆」。ブログとはまた違った発信の重みを感じながら、人生でも貴重な出版の機会に真摯に向き合っています。

鵜池にとって、エンジニアとしての原動力は「お客様に喜んでいただけるものを作る」こと。今はその実現に向けて、インフラやAIなどの技術を習得している段階です。将来的には、技術が日々進化し、AIの普及によって仕事のあり方が変わっていく中でも、「お客様の課題に寄り添い、価値を提供できる人材」になりたいと語ります。

NECソリューションイノベータでは、このような志を持つ若手エンジニアの挑戦を後押しするために、さまざまな育成支援施策を展開しています。

資格取得支援や育成プログラムによる技術力の強化、グローバルカンファレンスへの参加支援に加え、各組織が工夫を凝らして取り組む社内外での技術交流や発信の場づくりなど、多面的なアプローチを通じて、AWSに精通したプロフェッショナル人材の育成に力を注いでいます。

<関連リンク>

UPDATE:2025.8.6