サイト内の現在位置

コラム

ソーシャルログインの仕組みとは?

危険性とカゴ落ち防止に有効な理由を解説

UPDATE : 2022.01.14

日常的に使っているSNSのアカウントを利用し、外部のWebサービスにログインできるようにする「ソーシャルログイン」という仕組みが、ECサービスを中心に拡大しています。本記事ではソーシャルログインのメリットとデメリットおよび危険性、導入検討時に注意すべきことなどを分かりやすく解説します。

INDEX

- ソーシャルログインとは?

- ソーシャルログインの仕組み

- ソーシャルログインのメリットと期待できる課題解決

- UX向上による「カゴ落ち」防止でコンバージョン増加

- セキュリティ強化による信頼の獲得とリスクの軽減

- 効果的なCRMの実施でリピート率も向上

- 先進的なOMO施策の推進

- ソーシャルログインのデメリットと注意すべき危険性

- 目的によって、連携するSNSに向き不向きがある

- IDの連携元の仕様変更による影響

- 専門的な知識が必要

- ソーシャルログインを導入する方法

- 外部サービス活用のメリット

- まとめ

ソーシャルログインとは?

「ソーシャルログイン」とは、LINEやFacebook、TwitterなどSNSのアカウントとパスワードを使って、ショッピングサイトなどのWebサービスにログインできるようにする仕組みのことを言います。ソーシャルログインは「ソーシャルサインイン」とも言われます。Webサービスのログイン画面にSNSのロゴマークと共に「〇〇〇(SNS名)でログイン」などと書かれたボタンが配置されているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか。それが、ソーシャルログインです。

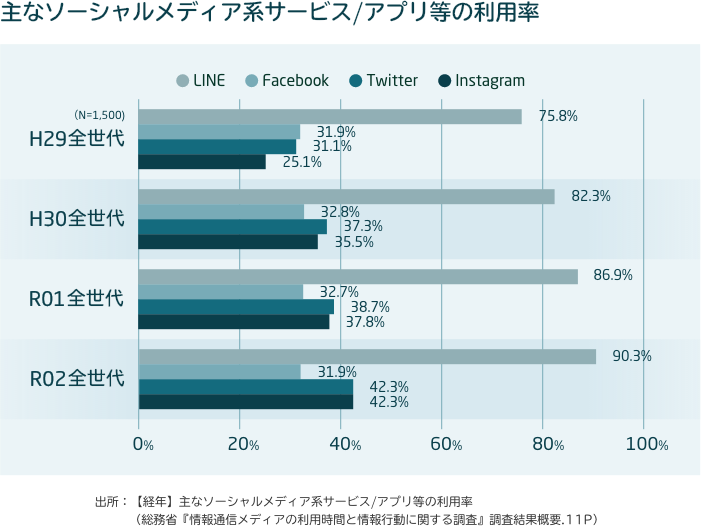

Webサービスのユーザー獲得において大きな壁となっている新規アカウント登録。ソーシャルログインであればそれをショートカットできます。この仕組み自体は10年程前から存在しているのですが、昨今、SNS利用者が全年代で大幅に増加したことなどを受け(特にLINEは90%を超える普及率をマーク)、この仕組みを採り入れるWebサービスが急増しています。

ソーシャルログインの仕組み

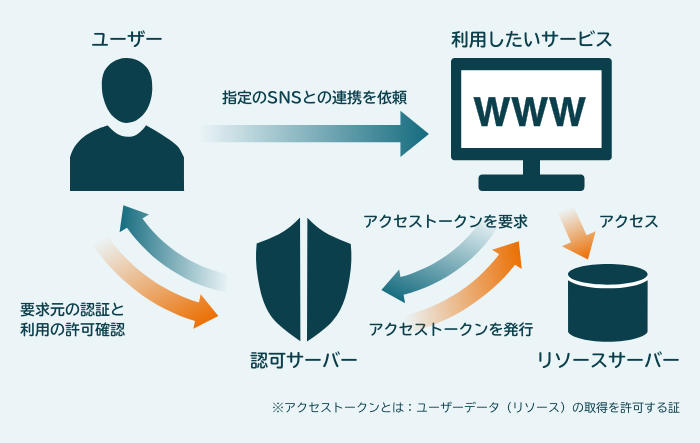

ソーシャルログインの多くは、国際的に標準化されている「OAuth(オーオース) 2.0」や「OpenID Connect」と呼ばれるプロトコル(手順・様式)を利用して実現されています。

ソーシャルログインは、ユーザーが利用したいWebサービスのサイトやアプリ上に配置された「〇〇〇(SNS名)でログイン」などと記されたボタンをクリックすることで処理が開始されます。ボタンがクリックされると、Webサービスは「OAuth 2.0」などのプロトコルに則って、選択されたSNSの認可サーバーに連携を依頼します。認可サーバーはこれを受けて画面上に、SNS情報の利用を許可する確認画面を表示。ユーザーがこれに合意すると認可サーバーからWebサービスに向けてアクセストークン(OpenID Connectの場合はIDトークン)が発行され、無事、ログインが完了します。

ソーシャルログインのメリットと期待できる課題解決

Webサービスを利用する側、提供する側双方に多くのメリットが存在するソーシャルログイン。ここでは双方の立場から、ソーシャルログインの導入でどのような課題が解決できるのかを紹介します。

UX向上による「カゴ落ち」防止でコンバージョン増加

「カゴ落ち」とは、ユーザーが欲しい商品をショッピングカート(カゴ)に入れたものの、決済まで進まず購入を断念(サイトから離脱)してしまうことを言います。さまざまな原因が考えられますが、決済フォームの煩雑さ、会員登録の手間なども大きな理由となります。その点、ソーシャルログインであれば、あらかじめSNSに登録しておいた住所などの情報がフォームに自動で入力されるため(※入力される情報は連携するSNSによって大きく異なります)、安心感も含めた購買までのUX(ユーザーエクスペリエンス)が劇的に改善され、コンバージョンに繋がります。

なお、ソーシャルログインに決済サービスを連携させたサービスも登場しています。ユーザーは馴染みのあるアカウントで安心感を得ながら、クレジットカード番号入力や決済手段の登録などの手間を省くことが可能になります。

セキュリティ強化による信頼の獲得とリスクの軽減

Webサービス提供者にとって、ユーザーIDやパスワードに関するセキュリティの担保は頭の痛い問題です。しかし、ここにソーシャルログインを導入することで、SNS側が提供している二段階認証、多要素認証などの強固なセキュリティの恩恵をそのまま受けることが可能となります。Webサービス側で、ソーシャルログインを利用しているユーザーのパスワードなどを保持する必要もないため、不正ログインを狙ったリスト攻撃によるリスクを軽減できます。

効果的なCRMの実施でリピート率も向上

連携するSNSによって内容は大きく異なりますが、ソーシャルログイン時にWebサービスは氏名やメールアドレス、電話番号、住所などの個人の情報が取得できます。先に挙げたフォームへの自動入力はこの機能を利用したものですが、こうして得た情報は、サービス利用側の入力の手間を省くだけでなく、サービス提供側のCRM(顧客関係管理)にも活用できます。

取得した情報を踏まえたメッセージやメールのセグメント配信、ステップ配信など、ユーザーの特性に合わせた継続的なアプローチによって、Webサービスのリピート率、LTV(顧客生涯価値)の向上を図ることができます。

先進的なOMO施策の推進

SNSによってはソーシャルログイン時にWebサービスの企業アカウントの友だち登録(ID連携)を促すことなども可能です。これによって、昨今、世界的に厳しい目を向けられているサードパーティークッキー(3rd party cookie)を使うことなく、効率的なユーザーアプローチが可能になります。これに電子クーポンやデジタル会員証などの施策を組み合わせれば、オンライン(ECサイト)とオフライン(実店舗)を融合させた接客、顧客体験向上、いわゆる「OMO(Online Merges with Offline)」を推進できるでしょう。

ソーシャルログインのデメリットと注意すべき危険性

ソーシャルログインは極めて便利な機能である反面、注意して扱わないとトラブルに繫がる危険性もあります。

目的によって、連携するSNSに向き不向きがある

ソーシャルログインでは連携するSNSによって取得できる個人情報が大きく異なります。また、利用するユーザーの属性にも傾向があるため、ソーシャルログイン導入時にはこのあたりを考慮し、自社Webサービスに適切なSNSを選ぶようにしましょう。

以下に、代表的なSNSの特性、ソーシャルログインで提供される個人情報についてまとめました。

●LINE

国内全年代で圧倒的な利用者数を誇るうえ、住所など取得できる情報も多岐にわたっています(ただし、ユーザーがあらかじめ情報を登録しておく必要あり)。さらに、友だち機能でユーザーを自社アカウントと連携させられるなど、デジタルマーケティングを推進したい企業にとって魅力的なSNSの一つです。

原則実名登録という希有な特性を備えたSNSです。ソーシャルログイン時に固有のIDを取得できるため、リターゲティング広告に活かすことが可能です。ECサイトなどのデジタルマーケティングには絶大な威力を発揮します。

取得できる情報は少ないものの、APIでのソーシャルログイン機能追加がしやすいため、個人の情報を必要としないサービスには使いやすいSNSです。複数アカウントを容易に所有可能なサービスのため、デジタルマーケティングの効率化には工夫が必要でしょう。

●Yahoo! JAPAN

インターネット黎明期からサービス提供していることもあり、比較的年齢層の高いユーザーが多いSNS。グループ内にショッピングサービスが存在するため、正確な情報を登録しているユーザーの利用が期待できます。住所や電話番号、メールアドレスなど、ECで必須の情報を有しているのは、大きなメリットです。

●Apple

SNSではありませんが、iCloudやApp Store、iTunes Storeなどで利用しているApple IDにもソーシャルログイン機能(Appleでサインイン)が用意されています。二段階認証(2ファクタ認証)による高いセキュリティ性を備えた上で、iPhoneからの利用時にはFace ID(顔認証)やTouch ID(指紋認証)を使ったログインを利用できる点が特徴です。

Googleが提供するWebブラウザであるGoogle Chromeは、日本においてブラウザシェア1位です(2021年11月現在)。さまざまなWebサービスと連携し慣れているユーザーの数に期待ができます。特にPCでのシェアが高いため、PCからの導線を強化したい場合には効果的でしょう。

IDの連携元の仕様変更による影響

ソーシャルログイン機能は、SNSの仕様変更・方針変更の影響を大きく受けます。それまで取得できていた情報が取得できなくなるケースや、仕様変更によってWebサイトやアプリの改修が必要となりメンテナンスコストが発生するケースもあります。

専門的な知識が必要

ソーシャルログインを健全に運用するには、各SNSが提供するソーシャルログイン機能の最新情報を常にキャッチアップし続ける必要があります。特にセキュリティに関するインシデントには細心の注意が求められます。例えば、普段と異なる地域や普段と異なるデバイスからのアクセス検知時に追加での認証を求めるリスクベース認証を機能させ、不正アクセスへの対策を講じる必要があるでしょう。

不正アクセス対策の機能を含めた導入およびメンテナンスコストの実態についても把握しておかねばなりません。

ソーシャルログインを導入する方法

自社のWebサービスにソーシャルログイン機能を実装するには大きく2つの方法があります。1つはそれぞれのSNSの仕様に合わせて個別にスクラッチでAPIを開発する方法。もう1つはソーシャルログイン機能を手軽に実現する外部サービス(ASP)を利用する方法です。

スクラッチでの開発は自社サービスにフィットした仕組みを作れる反面、前述した専門知識を高いレベルで求められるほか、継続的なメンテナンスが必要になるなど、デメリットも少なくありません。

外部サービス活用のメリット

外部サービス(ASP)を利用してソーシャルログイン機能を実装するメリットは、前述したスクラッチ開発の逆、専門知識不要でメンテナンスコストもかからないところにあります。もちろん、月額の利用料金は発生しますが、スクラッチ開発にかかる初期費用、メンテナンスコスト(学習コスト含む)を考慮したうえで検討し、機会損失を生まないことが重要です。

まとめ

ユーザー側には面倒な情報入力の手間が削減でき、覚えるIDやパスワードを一元化できるというメリットがあるソーシャルログイン。一方のWebサービス提供側にはUX向上やセキュリティ強化、デジタルマーケティング活性化といった恩恵も期待できます。外部サービス(ASP)を利用することで簡単かつローコストに導入できるようになったこともあり、今後は、さらに多くのWebサービスが導入していくことになるでしょう。ユーザーにとっては当然の機能となりつつあるソーシャルログイン、この流れに乗り遅れないようにすることが肝要です。