サイト内の現在位置

コラム

フルフィルメントとは?意味やサービス利用の課題を考察

UPDATE : 2022.02.18

昨今、EC・通販業界でよく耳にするフルフィルメント。商品の受注から顧客の手元へ届くまでに必要となるすべてのプロセスを指す言葉であり、それらの業務を一括で外注できるフルフィルメントサービスが注目されています。効率化に有効なサービスである一方で、懸念事項や検討すべき課題も存在するフルフィルメントサービスのメリットやデメリットと共に、導入する際のポイントを踏まえて紹介します。

INDEX

- フルフィルメントの意味とは?

通販・ECにおける受注から配送まで一連のプロセス- 3PLとフルフィルメントの違い

- フルフィルメント業務の流れ

- 入荷・検品

- 入庫(商品保管)

- 受注

- ピッキング・流通加工

- 検品

- 梱包

- 発送

- 決済代行

- 返品処理

- 顧客対応

- フルフィルメントサービス利用のメリット

- コスト削減による高収益化

- コア業務へ注力することが可能

- 顧客満足度の向上

- フルフィルメントサービス利用のデメリット・課題

- 費用が発生する

- 商品や物流の状況を把握しにくい

- 顧客の声を把握しづらくなる

- 社内にノウハウが蓄積されない

- フルフィルメントの課題解決にデジタル活用を

- まとめ

フルフィルメントの意味とは?

通販・ECにおける受注から配送まで一連のプロセス

フルフィルメントとは、通販・EC事業において、商品の受注から顧客の手元へ届くまでに必要となる業務すべての総称です。広義では、受注に至るまでの業務やお客様の手元に商品が届いたあとのアフターフォローを含む場合もあります。

そもそも、英単語の「Fulfillment」は、業務の遂行や実行、達成などを指す言葉。各プロセスはサービスを提供するうえで、顧客の要望や不満を汲み取る顧客接点となるため、重要な業務であるといえます。

3PLとフルフィルメントの違い

フルフィルメントと混同されやすい言葉に3PLが挙げられます。3PLとフルフィルメントの違いは、外注する業務の範囲です。

3PLとは、3rd Party Logistics(サードパーティー・ロジスティクス)の略称であり、物流業務のみのアウトソーシングを指します。物流ノウハウを持つ業者に委託することで、物流コストの削減を目指す企業戦略として取り入れられてきました。

一方で受注業務や入金管理、顧客対応まで、より広範囲を指すのがフルフィルメントであり、それらを委託・代行でカバーするのがフルフィルメントサービスです。EC需要の拡大に伴い、注目度が高まってきました。

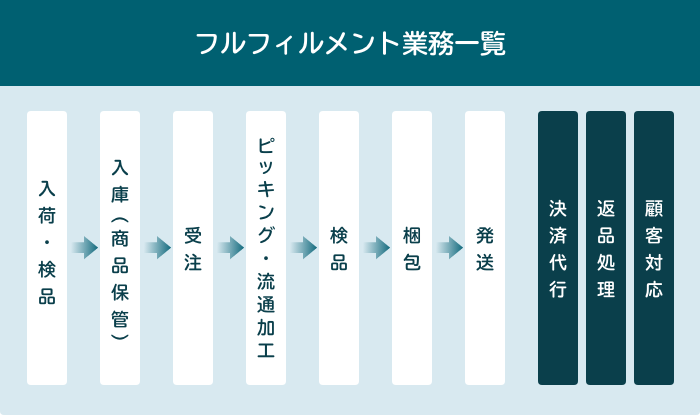

フルフィルメント業務の流れ

では次にフルフィルメント業務をプロセスごとに分けて理解しましょう。以下の図の通り、順を追って解説します。

入荷・検品

まずはメーカーや卸などから、倉庫へ入る商品を受け入れる入荷業務です。入荷の際に、商品と伝票を照合し、商品の種類や数量に誤りがないか、破損している商品はないかをチェックします。作業効率化・精度向上のためにバーコードの読み取りによる検品システムを導入している物流倉庫もあります。

入庫(商品保管)

次に商品を保管場所へ移動させる入庫処理を行います。入庫時にどれだけ整理された状態で保管できるかが、在庫管理の要となります。入庫ラックやパレットに収め、注文を受けた際にスムーズに出荷できるよう商品を管理します。

受注

消費者からの受注を受け付けます。システムに商品・数量を入力。在庫管理システムにより、在庫の有無を確認し、出荷指示を行います。ECサイトと受注管理システムや在庫管理システムを連携させて、一元管理するケースも多くみられます。一元管理することで、効率化を図ると同時にヒューマンエラーを防ぐことができます。

ピッキング・流通加工

出荷指示に基づき、ピッキングを行います。倉庫内の保管されている場所から商品を集める作業です。従来、手作業が基本でしたが、最近ではデジタルを活用した無人化、省人化をしているケースも増えてきました。

またピッキング後に商品によっては、流通加工を行う場合もあります。ラベルや値札貼り、箱詰め作業などが流通加工に当たります。

検品

ピッキングが完了したら、再度検品を行います。保管中に汚れや破損が発生していないか、商品の状態を検査するためです。発送前に最終確認をし、クレームのリスクを最小限に抑えます。

梱包

検品後、場合によっては商品を梱包します。配送中に傷がつかないよう箱の中に緩衝材を詰めたり、クーポンやお礼状など同梱物を封入したりといった作業も梱包と同時に行います。

発送

梱包の次は、商品を配送業者に受け渡す発送です。

配送業者は送り状や荷札に記載されている情報を基に配達します。そのため、住所の誤記や荷札の貼り間違いがないよう細心の注意を払わなければなりません。また場合によっては方面別・業者別に商品の仕分けをする必要もあるでしょう。商品発送時には発送完了メールを消費者に送り、配送状況を伝えます。

決済代行

上記のプロセス以外に決済代行する場合もあります。商品の決済の方法にはクレジットカード決済、コンビニ・郵便振替決済、代引き決済などがあり、それぞれ処理を行います。利用率の高いクレジットカード決済は、各クレジット会社からの売上金の入金確認や決済データ処理を行う必要があります。代引きで回収した現金も、ルールを定めて入念に管理しなければなりません。

返品処理

もし顧客から返品の要望があれば、商品を受け取り、返金または代替え品の発送をする返品処理が発生します。返品された商品は状態を確認し、再利用できるかを判断、状態に応じた在庫管理をしなければなりません。顧客の信頼を失わないよう、返金および代替え品の発送は速やかに行うのが重要なポイントです。

顧客対応

コールセンターやカスタマーサービスと呼ばれる顧客対応も必要です。問合せ、クレーム対応、注文の受付、不良品・返品の受付など業務は多岐にわたります。人手が必要な一方、顧客接点の大事なポイントになるため、丁寧かつ効率的な運用が欠かせません。紙の書類を解析し、テキストデータ化する技術であるOCRやクラウドサービスの活用など最新のソリューションを活用した、業務効率化やランニングコストの低減を図る企業も増えています。

フルフィルメントサービス利用のメリット

フルフィルメント業務の一部、またはすべてを代行するのがフルフィルメントサービスです。有名どころでは、Amazonの「フルフィルメントby Amazon(FBA)」があり、耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。このフルフィルメントサービスにはさまざまなメリットがあります。

コスト削減による高収益化

フルフィルメントサービスを利用する1つ目のメリットは倉庫やコールセンターを自社で持たなくて済むことです。施設や設備・機器にかかる固定費や、人件費が不要になります。もちろんサービス利用料は発生しますが、最低限の固定費と売上に連動した費用となるため、リスクが低減。またプロの手および整った設備によって運営されることで効率化され、コスト削減にも繋がります。結果として収益化が図れるでしょう。

コア業務へ注力することが可能

社内ですべての運用を行う状態と比較して物流業務の負担が軽減されることにより、コア業務に専念できることが2つ目のメリットです。EC事業を運営するうえで注力したいのは、商品企画、マーケティング、販売促進などです。フルフィルメントの各プロセスはノウハウを持ったプロに任せて、社内の貴重なリソースは売上に直結する業務に集中させるといった役割分担で、収益向上を図ることができます。

顧客満足度の向上

フルフィルメントサービス3つ目のメリットはCS(Customer Satisfaction=顧客満足)の向上が望める点です。

その道のプロに委託することにより、業務のスピードが上がります。そのため、お客様のニーズに対してスピード感を持って、柔軟に対応できるようになるでしょう。さらにクオリティの面でも、ミスのない高品質なサービス提供が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。

フルフィルメントサービス利用のデメリット・課題

フルフィルメントサービスの利用は有効ですが、デメリットも存在します。

費用が発生する

デメリットの1つ目はサービス利用のコストが発生することです。料金体系は注文1件あたり、1点あたりなど、売り上げにコストが比例する体系が基本です。とはいえ初期費用や固定費がかかるケースもあり、業務量を適切に判断しないと費用がかさむ可能性もあります。見積もりを取り、コンスタントにどれほどの出荷量があれば、費用対効果が出るかを検討する必要があるでしょう。

商品や物流の状況を把握しにくい

外注のため、リアルタイムで状況を把握できないことも、フルフィルメントサービスのデメリットといえます。ECサイトを介さず、営業スタッフがキャンセルや追加注文に対応するケースもあるでしょう。そういった場合、自社で管理していない分、商品の状態や梱包の品質、物流の状況が掴めず、即対応が難しい面もあります。フルフィルメントサービス業者との連携が課題の1つです。

顧客の声を把握しづらくなる

外注すると、問い合わせやクレーム対応などお客様の声を把握しづらくなる点も、デメリットの1つです。顧客対応は企業にとって重要なタッチポイントでもあります。間に別会社が介在することで、顧客の生の声やニーズをつかむことが難しくなるのは懸念事項です。サービス品質の維持・向上に気を配る必要があります。

社内にノウハウが蓄積されない

自社で業務を行わないため、物流に関するノウハウが蓄積できない点もデメリットです。

通販・ECのバックヤード業務に精通する人材が育たず、委託先に依存してしまう可能性があります。フルフィルメントサービス業者と定期的にコミュニケーションを取ったり、足を運んだりし、現場離れの課題をクリアしなければなりません。

フルフィルメントの課題解決にデジタル活用を

フルフィルメントは多岐にわたる煩雑な業務です。効率化を図るためにアウトソースのサービス利用は有効ですが、課題も残ります。フルフィルメントの課題を根本的に解決するには、自社でできる業務、外注する業務の見極めが重要です。

EC事業では情報の一元管理が運用の肝であり、フルフィルメントサービスでも活用されています。NECソリューションイノベータでは、顧客情報からフルフィルメントの各プロセスにおける状況まで、シームレスに管理ができるシステムの構築を支援しています。

すべてのアウトソーシングを決める前に、最新システムや最新テクノロジーを上手に活用してみるのも1つの手でしょう。

まとめ

フルフィルメントとは、受発注からアフターフォローまで、すべてのプロセスを指す言葉です。そしてそれらの業務を一括で外注できる、フルフィルメントサービスが存在します。

効率化に有効なサービスである一方で、業務の手離れが弊害を生んでしまう可能性もあり、慎重な検討が必要です。

フルフィルメントサービスの導入を考える際には、どこまでアウトソースするのか、自社でデジタル活用することで解決できる業務はないかを併せて検討するとよいでしょう。