サイト内の現在位置

コラム

物流の2024年問題とは?

働き方改革関連法の影響をわかりやすく解説

劇的な業務効率化を生むAI機能追加の次世代システム

輸配送管理システムを導入し、配送計画の自動化により業務時間を44%削減するという成果を挙げた「株式会社シーエナジー様」の導入事例ご紹介資料を無料でダウンロードできます。

更新 :

「2024年問題」とは、時間外労働の上限規制などに代表される働き方改革関連法の施行に伴い、物流業界で生じる様々な問題を示す言葉です。運送会社では、収入減少によるドライバーの離職や売上の減少が懸念されます。また荷主企業にとっても運賃値上げの可能性が危惧されるでしょう。本記事では、2024年問題の意味や働き方改革関連法の影響、取り組むべき課題、解決策をわかりやすく解説します。

INDEX

- 2024年問題とは?

トラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用 - 物流業界に影響のある

働き方改革関連法のおもなポイント- ①時間外労働の上限規制

- ②月60時間超の時間外労働への割増賃金引上げ

- ③勤務間インターバル制度

- 2024年問題に向けて

物流企業が取り組むべき課題- ドライバー不足への対応

- 輸配送効率の向上、荷主企業への理解促進

- 勤怠管理の強化、法令の遵守

- 輸配送形態の切り替え

- 2024年問題の解決には

デジタル化推進で生産性向上を- 配車・配送計画(輸配送管理)のデジタル化

- 業界特性に合った勤怠管理システムの導入

- トラック予約システムの導入

- 伝票や受け渡しデータの標準化

- まとめ

2024年問題とは?

トラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用

「2024年問題」とは、働き方改革関連法により2024年4月1日から物流業界に生じる様々な問題を指す言葉です。主に「自動車運転の業務」の時間外労働が年960時間と上限規制されることに起因します。「物流の2024年問題」とも呼ばれます。

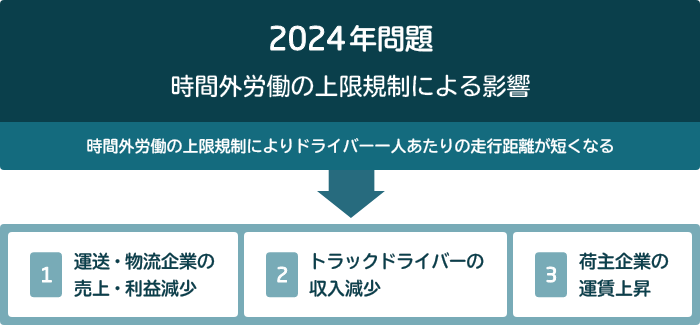

いくつか改正点がある働き方改革関連法の中でも、「時間外労働の上限規制」が物流業界にとって大きな影響を与えると言われています。なぜなら時間外労働の上限規制によりドライバー一人当たりの走行距離が短くなり、長距離でモノが運べなくなると懸念されているからです。これにより、トラック運送・物流企業の売上や利益の減少、トラックドライバーの収入減少、荷主企業の運賃上昇などの問題が起きると危惧されています。

物流業界に影響のある

働き方改革関連法のおもなポイント

働き方改革関連法とは、「労働者が多様な働き方を選択できる社会」の実現を目指す目的で、労働基準法などの関連法を改正したものです。2018年に公布、2019年から順次施行されています。この背景として挙げられるのが「少子高齢化に伴う労働人口減少」や「長時間労働の慢性化」などです。改正により、労働環境の見直しで生産性向上を図りたいとの意図があります。改正された法令は多岐にわたりますが、おもな改正点は下記の通りです。

- 時間外労働の上限規制

- 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金引上げ

- 有給休暇取得の義務化

- 労働時間の確実な把握

- フレックスタイム制の拡充

- 高度プロフェッショナル制度の導入

- 勤務間インターバル制度の普及促進

- 産業医機能の強化

- 同一労働同一賃金の実現

上記の中で、特に物流業界にとって影響の大きいポイントを解説します。

①時間外労働の上限規制

物流業界で一番影響のある改正点は、時間外労働の上限規制です。自動車運転など一部の事業・業務に猶予されていた時間外労働の上限規制適用が2024年4月1日から開始されます。

時間外労働の上限規制は、大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月からすでに施行されています。労働基準法の改正により、原則月45時間、年360時間の時間外労働時間の上限が定められました。労使間で36(サブロク)協定が合意された場合でも、月100時間未満、年720時間などの上限規定があります。

一方、自動車運転の業務、建設事業、医師など一部の事業・業務は、2024年3月末まで猶予されており、2024年4月から適用が始まります。

スワイプすると表が横にスクロールします。

| 事業・業務 | 猶予期間中の取扱い (2024年3月31日まで) |

猶予後の取扱い (2024年4月1日以降) |

|---|---|---|

| 建設事業 | 上限規制は適用されません。 | ・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 ・災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」とする規制は適用されません。 |

| 自動車運転の業務 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 ・時間外労働と休⽇労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。 ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されません。 |

|

| 医師 | 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。 | |

| 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 時間外労働と休⽇労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」とする規制は適用されません。 | 上限規制がすべて適用されます。 |

自動車運転の業務では、時間外労働の上限は労使間で36協定が合意された場合、年960時間となっており(一般の業務で36協定が合意された場合は年720時間)、実情に合わせた形となっています。一般の業務では上限のある時間外労働と休日労働の合計についても、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。ただし、違反した場合、6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科される可能性があります。運送業界の経営者、配車係は遵守するよう細心の注意を払いましょう。

②月60時間超の時間外労働への割増賃金引上げ

中小企業に対して月60時間超の時間外労働への割増賃金引上げが適用された点も、物流企業に影響するポイントです。

労働基準法では、時間外労働に対し原則25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。また、大企業では月60時間を超える労働時間に対して、50%以上の割増賃金の支払い義務がありました。働き方改革関連法により2023年4月1日から中小企業にも、時間外労働が月60時間を超えた場合、50%以上の割増賃金の支払い義務が適用されます。

人件費が大きく増加する可能性があるため、注意が必要です。残業の多い物流中小企業へのインパクトは大きく、収益の減少が懸念されます。

スワイプすると表が横にスクロールします。

| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |

|---|---|---|

| 時間外 (時間外手当・残業手当) |

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |

| 時間外労働時間が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上 (※1) |

|

| 時間外労働が1か月60時間を超えたとき(※2) | 50%以上 | |

| 休日(休日手当) | 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |

| 深夜(深夜手当) | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |

月60時間超の時間外労働への割増賃金率の具体例

具体例で解説しましょう。ある月において、下図のように残業が発生したとします。起算日は月初の1日、休日は土曜日・日曜日で法定休日は日曜日と仮定します。平日および土曜日の時間外労働時間について、60時間を超えた時間から割増賃金率50%以上が適用となります。下図では、24日と30日の計10時間が割増賃金率50%以上に該当します。

また、深夜時間帯である22時~翌5時に月60時間を超える時間外労働をした場合には、深夜労働の割増賃金率25%以上を加える必要があります。よって、深夜時間帯に月60時間を超えた時間外労働の割増賃金率は、下図のように計75%(深夜労働の割増賃金率25%+時間外労働の割増賃金率50%)で計算することになります。

なお、法定休日に行った労働時間は、月60時間の時間外労働の時間には含みません。上図でいうと、土曜日の時間外労働は含みますが、日曜日の時間外労働は除きます。「法定休日」とは、使用者は労働者に対し1週間に1日または4週間に4回の休日を与えることが義務付けられており、この休日を法定休日といいます。法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金率となります。

企業においては割増賃金により人件費が増加され、収益減少が懸念されます。

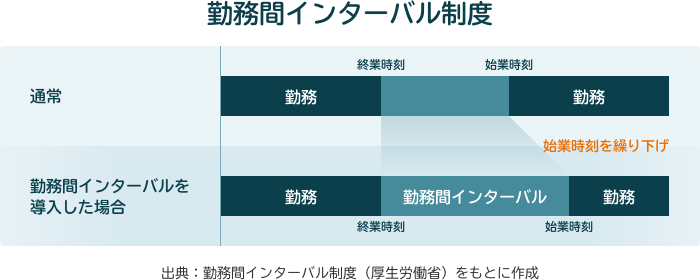

③勤務間インターバル制度

勤務間インターバル制度も、物流企業に影響するポイントと言えます。勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に「一定時間以上の休息時間」を確保する取り組みを導入することです。運輸業界における自動車運転手の「一定時間以上の休息期間」は、改善基準告示でこれまで「8時間以上」の確保が必要とされていました。2022年12月にこの規定が「継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らないとする」と改正され、2024年4月1日から適用されます。

睡眠不足での勤務は事故につながるため、安全な運行にはドライバーの健康状態への考慮が不可欠です。企業の社会的責任として、休息時間の確保を前提とした運行計画を作成するよう留意しましょう。

2024年問題に向けて

物流企業が取り組むべき課題

2024年問題に対して、物流業界が取り組むべきおもな課題は次の通りです。

ドライバー不足への対応

ドライバー不足へ対応するため、労働条件や労働環境の見直しは取り組むべき課題の一つです。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、トラックドライバーの年間所得額は全産業平均と比較して大型トラック運転者で約5%、中小型トラック運転者で約12%低い水準で推移しています。今後は時間外労働に上限が設けられることで残業代が減り、ドライバー一人あたりのさらなる賃金低下が予想されるでしょう。

人手不足により多くのドライバーを確保しなければならない一方で、これ以上の賃金低下を招けば、離職を選ぶドライバーの増加が懸念されます。ここは定着を強化させる良い機会と捉え、給与体系の見直しを推進しましょう。また、週休2日制の導入や有給休暇の取得促進、キャリアパスの明示、女性・高齢者にも働きやすい職場づくりなど労働環境の改善も重要です。人手を確保するためには魅力ある職場づくりがカギと言えます。

輸配送効率の向上、荷主企業への理解促進

時間外労働の上限規制などによりドライバー一人あたりの労働時間減少に関する問題の解決には、輸配送の効率化が不可欠です。ドライバーの長時間労働の要因の一つに、積荷の待機時間があります。待機時間を削減するための改善案を検討しましょう。たとえば「2時間以上であれば別途料金追加」や、「時間指定を見直してもらう」「待機時間を削減してもらう」など荷主企業への交渉が重要です。

また、輸配送率の向上には空車率を下げることも有効です。GPSでドライバーの現在地と時間を把握し次の積地を決めるなど、工夫できる余地を見つけて改善していきましょう。加えて、標準的な運賃や燃料サーチャージなど燃料費の上昇コストを運賃・料金に反映させるよう、荷主企業への理解促進にも取り組みましょう。

勤怠管理の強化、法令の遵守

働き方改革関連法遵守のため、勤怠管理の強化が不可欠です。自社の勤怠管理は、出勤簿や日報などでの自己申告によるアナログな方法で行っている企業も少なからずあるでしょう。一方、デジタコ(デジタルタコグラフ)を使用しているので、デジタルでの管理が進んでいるという認識の企業も多いかもしれません。ですが車両が停車している間、仕事に従事していないとは限りません。ルール次第では管理に不備がある可能性があります。

運送業においてドライバーは基本的に外出、長距離輸送の際は日をまたいでの勤務など、勤怠状況の正確な把握が困難であると言えます。しかしながら、勤怠管理は時間外労働時間の上限規制や賃金にも直結する重要な業務です。労務トラブルを防止するためにも、就業規則を明確にし、勤怠管理をしっかり行うことが肝要です。事業者自ら法令遵守に積極的に取り組みましょう。

輸配送形態の切り替え

長時間労働の課題解消には、輸配送の形態を変えることも有効です。一人のドライバーが長距離輸送の全行程を運転する従来の形態は、長時間労働につながる最大の原因と言えます。改善するには「複数人体制でリレー運送をする」「幹線輸送と集荷・配達を別のドライバーが担当する」などの対策を取ると効果的です。2022年現在では、幹線輸送におけるトラックの「後続車無人隊列走行」の実現にも期待が寄せられています。

また運賃の上昇に対する荷主企業の対策として、一部区間を鉄道や船舶にシフトする「モーダルシフト」も、場合によっては検討に値します。リードタイムは長くなりますが、長距離輸送の場合、コスト削減できる可能性があります。CO2削減もできるため、SDGsの観点やホワイト物流推進の面でPRにもなるでしょう。

2024年問題の解決には

デジタル化推進で生産性向上を

2024年問題への対応には、ドライバー一人あたりの労働時間が減少しても会社規模で同等の業務ができるよう、生産性を向上させることが不可欠です。テクノロジーを活用しデジタル化を推進することで、圧倒的に業務の効率化が図れます。「物流DX」という言葉が聞かれるように、新技術の進展が明らかです。有効な具体策をいくつか紹介します。

配車・配送計画(輸配送管理)のデジタル化

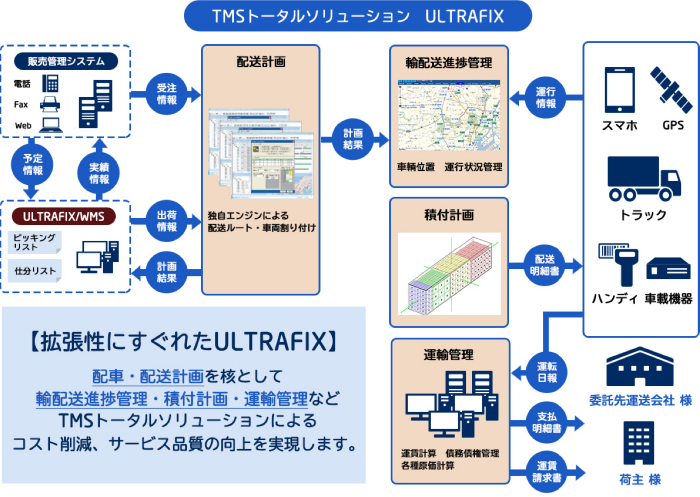

輸配送管理システムを導入し、配車管理をデジタル化することは、輸配送と配送計画立案の効率化に大変有効です。高度な計画立案エンジンで高速に自動計算されるため、最適な配送・配車計画をスピーディーに行えます。

NECソリューションイノベータ「輸配送管理システム(TMS)ULTRAFIX」であれば、配車・配送計画を核に、積付計画・輸配送進捗管理・運賃計算までトータルに対応可能です。属人化も防ぐため、担当者不在時も同じレベルで品質維持できることもポイント。効率化が図られ2024年問題への対応に有効なほか、コスト削減・サービス品質の向上にもつながります。

業界特性に合った勤怠管理システムの導入

ドライバーの複雑な勤務形態には勤怠管理システムの導入が有効です。勤怠管理システムを導入すれば、正確な労働時間の把握、不正の防止、集計作業の負担軽減など多くのメリットがあります。2024年問題にあたって、過重労働に対するアラーム機能もリスク管理になります。また給与計算システムに連携できるシステムであれば、管理業務の一層の効率化が期待できるでしょう。

システムを選ぶ際は、複雑なシフトなど多様な働き方に対応しているかどうかがポイントになります。NECソリューションイノベータの「勤次郎Enterprise」は、物流企業の勤怠状況や課題に適したシステムです。運送会社・物流会社のご利用実績もあり、安心してお選びいただけます。

トラック予約システムの導入

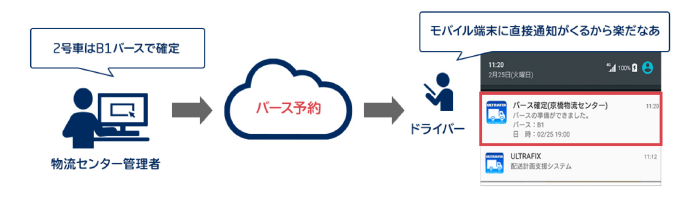

トラック予約システムの導入で、トラックドライバーの待機時間が短縮できます。「バース誘導を効率化したい」「入退館の受付業務を省力化したい」といった物流センターには大変有効です。運送業界の長時間労働問題の解決に寄与できるほか、省人化によりコスト削減効果もあります。

NECソリューションイノベータ「輸配送管理システム(TMS)ULTRAFIX」の「トラック予約受付 バース予約サービス(クラウド)」であれば、ドライバーのモバイル端末からバース予約が可能。管理者やドライバーの作業負担を軽減します。

伝票や受け渡しデータの標準化

運送伝票や送り状、物流拠点間の受け渡しデータなどを統一し、標準化することも効果的です。まだまだ紙が中心である物流業界にとって、運送伝票や送り状の仕様がまばらであることは、業務が煩雑化する原因の一つです。国土交通省の動きにより、業種を横断する物流標準化も検討されています。伝票などの受け渡しデータを統一することで、生産性の向上が実現できるでしょう。

また、受け渡しデータをデジタル化することで、一層の効率化が図れます。手書きやFAXからデジタル化するための「OCR」ソリューションは、読み取り精度を不安視されることもありましたが、昨今ではより高精度で高性能な「AI-OCR」が普及しています。データの標準化が2024年問題を解決する一助となるでしょう。

まとめ

猶予されていた自動車運転業務へ働き方改革関連法が適用されることに伴い、物流業界に様々な問題が生じると言われる「2024年問題」。トラックドライバーの社会的地位の向上や労働環境整備の視点から、働き方改革はあってしかるべきでしょう。物流企業においては、働き方改革によるドライバーの労働時間の減少が売上減少につながらないよう、生産性を向上させることが肝要です。テクノロジーを活用して業務効率化を図ることが、2024年問題を乗り越えるカギとなります。物流業に精通したITベンダー企業に相談してみてはいかがでしょうか。

劇的な業務効率化を生むAI機能追加の次世代システム

輸配送管理システムを導入し、配送計画の自動化により業務時間を44%削減するという成果を挙げた「株式会社シーエナジー様」の導入事例ご紹介資料を無料でダウンロードできます。

劇的な業務効率化を生む

AI機能追加の次世代システム