サイト内の現在位置

コラム

エンゲージメントとは?

意味やメリット、施策例を解説

UPDATE : 2022.08.19

エンゲージメントとは、日本語で「契約」や「婚約」などの意味の言葉です。ビジネスでは「企業と従業員」「企業と顧客」の結びつきの強さを示す意味で用いられています。確かな関係性の構築が企業の持続的な成長に影響するため、昨今注目されている概念です。

そこで本記事では、ビジネスにおけるエンゲージメントの意味やメリット、施策例をわかりやすく解説します。

INDEX

- エンゲージメントとは

- 従業員エンゲージメントと顧客エンゲージメント

- ワークエンゲージメントと組織コミットメント

- SNSマーケティングにおけるエンゲージメント

- 従業員エンゲージメントと混同されやすい概念

- 従業員エンゲージメントと従業員満足度との違い

- 従業員エンゲージメントとロイヤリティとの違い

- 従業員エンゲージメントとモチベーションとの違い

- 従業員エンゲージメントが重要視されている背景

- 従業員エンゲージメント向上によるメリットや効果

- 従業員エンゲージメントを向上させるためのポイント

- 従業員エンゲージメント測定の手順

- 従業員エンゲージメント測定方法の種類

- 従業員エンゲージメントサーベイ実施の流れ

- 従業員エンゲージメントの尺度や指標について

- 従業員エンゲージメントサーベイの注意点

- 従業員エンゲージメント向上と組織変革

- エンゲージメント向上の企業事例

- 【事例①】株式会社ユーザベース

- 【事例②】小林製薬株式会社

- 従業員エンゲージメントの向上とIT

- まとめ

エンゲージメントとは

エンゲージメント(Engagement)とは、婚約や誓約、約束、契約など「結びつき」の関係性を示す言葉です。特にビジネスの文脈においては企業と従業員、企業と顧客との関係性を表す言葉として用いられています。企業の持続的な成長に欠かせない競争力の維持にもつながるため、注目を集めているキーワードです。

従業員エンゲージメントと顧客エンゲージメント

ビジネスにおけるエンゲージメントは大別して、“従業員エンゲージメント”と“顧客エンゲージメント”の2つがあります。

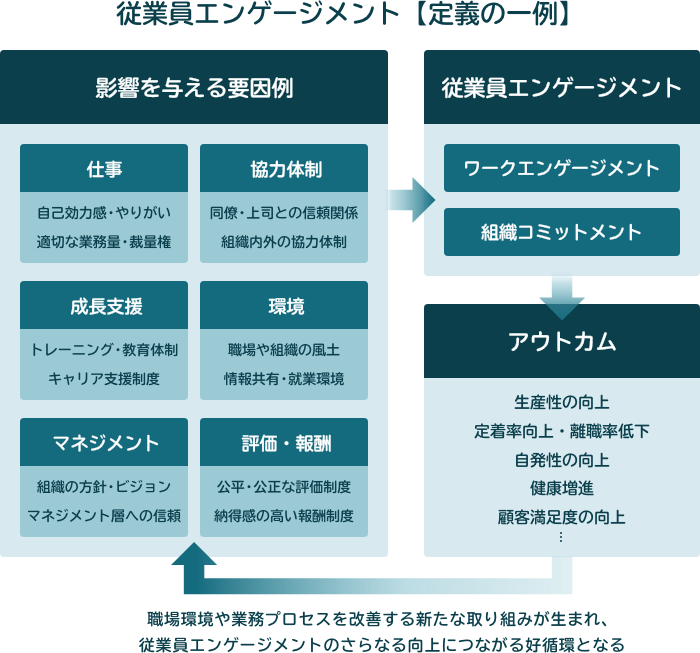

従業員エンゲージメントとは、企業と従業員の対等な信頼関係を表す概念で、おもに人事領域で用いられています。企業によりさまざまに定義されていますが、多くの場合「働きがい・やりがい」「働きやすく愛着のある環境」「企業ビジョンや方針への共感」「自発的な貢献意欲」などの評価軸で測られています。

対して顧客エンゲージメントとは、企業と顧客の信頼関係を表す概念です。顧客からの一方的な信頼ではなく、企業と顧客の双方向のコミュニケーションが生じている状態を示します。顧客エンゲージメントが高い状態では、優先的な製品の選択や企業の情報発信への「いいね」、商品やサービスの改善につながる口コミなどが期待でき、マーケティング領域で重要視されています。

ワークエンゲージメントと組織コミットメント

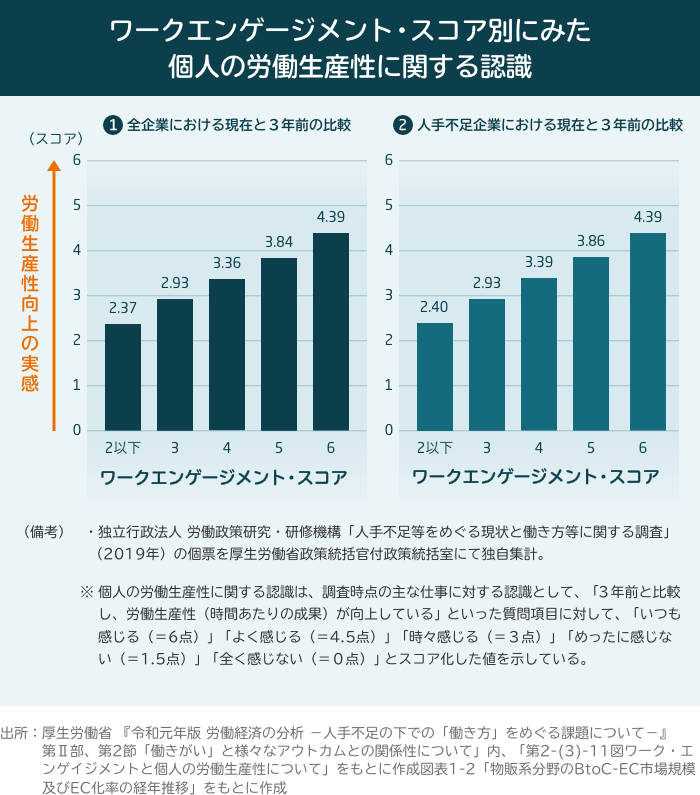

ワークエンゲージメントとは、従業員の“仕事に対する”エンゲージメント(結びつき)にフォーカスした概念で、おもに学術分野で研究が進められてきました。オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによる定義では、ワークエンゲージメントが「活力」「熱意」「没頭」の3つの要素で構成されるとしています。その3要素を17の質問で測定するユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)は、最も普及しているワークエンゲージメントの測定方法で、厚生労働省もアレンジして活用しています。厚生労働省の『令和元年版 労働経済の分析』では、ワークエンゲージメントが高いレベルにある場合、従業員の定着率や労働生産性などが上向くというポジティブな相関関係について言及しています。

ワークエンゲージメントと並んで従業員と企業の信頼関係を把握する際に重要な概念が、組織コミットメントです。組織コミットメントとは、従業員が企業(組織)の方針やビジョンを理解したうえで愛着や帰属意識を持ち、良好な関係性を築けているかどうかの度合いを示す指標です。

ワークエンゲージメントが“従業員と仕事”の結びつき度合いを示すのに対して、組織コミットメントは“従業員と組織”の結びつき度合いを示します。そのため、働きがいや愛着・帰属意識などからなる従業員エンゲージメントを可視化する際は、ワークエンゲージメントと組織コミットメントの関係性を整理する必要があります。例えば、下図はワークエンゲージメントと組織コミットメントの両方で従業員エンゲージメントを構成すると定めた場合のイメージです。

追求する従業員エンゲージメントが、ワークエンゲージメントと組織コミットメントのどちらなのか、あるいはその両方を内包するのか、もしくは従属関係にあるのかなど、関係性の整理と定義が肝要です。明確な定義があってはじめて全社で同じ認識が得られ、従業員エンゲージメントを向上させる適切な取り組みを進められるでしょう。

SNSマーケティングにおけるエンゲージメント

顧客エンゲージメントは、SNSマーケティングで特に重要視されています。SNSによる顧客と企業の「共感」や「つながり」がビジネスに大きな影響を与えるからです。

また、SNSは有用なデータを取得しやすく、エンゲージメントを追求しやすい点もポイント。「いいね数」「クリック数」「コメント数」「シェア数」などKPIに適した定量情報が取得可能であるほか、「エンゲージメント率」や「エンゲージメント数」などのデータを提供しているSNSもあります。SNSによって “エンゲージメント”の計算方法は異なりますが、いずれも投稿に対するユーザーのアクションをもとに算出するデータです。ユーザーの反応が可視化でき、投稿内容やコミュニケーションを改善するヒントを得られるため、顧客エンゲージメント向上施策の効果的な展開につながります。

【SNS別】おもなエンゲージメント関連指標

| いいね!、コメント、シェア、写真表示、リンクのクリック、その他のクリック、エンゲージメント | |

| フォロー、ホーム、発見、いいね!、コメント、保存、シェア、プロフィールへのアクセス、ウェブサイトのタップ | |

| リンクのクリック、プロフィールへのアクセス、いいね、返信、リツイート、エンゲージメント総数、エンゲージメント率 |

従業員エンゲージメントと混同されやすい概念

ここでは従業員エンゲージメントと混同されやすいビジネス用語・概念について解説します。

従業員エンゲージメントと従業員満足度との違い

従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)とは、その企業で働く人が会社や仕事に対して「満足しているか」の度合いを示す指標です。特に、仕事内容・職場環境・待遇・福利厚生などに対する満足感を測ります。一方の従業員エンゲージメントは、企業への帰属意識や貢献意欲からなる“自発的な行動”までをフォーカスしている点で、一線を画します。

しかし、従業員満足度の向上は不満足な状況からの脱却につながるため、従業員エンゲージメントの要件である「働きやすさ」向上に寄与します。その点で従業員満足度の向上は従業員エンゲージメント向上の前提条件ともいえるでしょう。しかしながら、従業員満足度を向上させ“不満足ではない”状況に移行するだけでは、自発的な行動や、それが生むさまざまなアウトカム(成果)とは直接的な相関関係がない可能性がある点には留意が必要です。

従業員エンゲージメントとロイヤリティとの違い

ロイヤリティ(Loyalty)とは、直訳で「忠誠心」を意味する言葉です。ビジネスの現場では「被雇用者から雇用者」や「顧客から企業」というような一方向の関係性を前提に用いられています。これに対して従業員エンゲージメントは、両者の対等で双方向な関係性をベースにしている点で、大きな隔たりがあります。

また、従業員ロイヤリティの尺度には必ずしも主体性や自発性が伴わない点も大きな違いです。従業員ロイヤリティの観点だけでは、主従関係の“主”にあたる企業に従業員が依存してしまい、受け身な姿勢ばかりで主体的な働きにはつながらない可能性もあるでしょう。

従業員エンゲージメントとモチベーションとの違い

モチベーション(Motivation)とは、直訳で「動機」や「やる気」を意味する言葉です。ビジネスの世界では、従業員の仕事に対する意欲を高める “動機”を示す言葉として用いられています。モチベーションには、従業員自身の関心に基づく内発的動機付け(内発的モチベーション)と、他者評価や報酬・罰則など、外部からの作用に起因する外発的動機付け(外発的モチベーション)があります。

従業員エンゲージメントの自発的で意欲的な行動は明確に「会社への貢献」を志向していますが、モチベーションの対象や目的は必ずしも会社に向けられているわけではない点が両者の違いです。会社組織全体で発展するためには、個人のパフォーマンスに影響する従業員のモチベーションと組織の成果につながる従業員エンゲージメントを的確に捉え、それぞれを高水準で両立する取り組みが求められます。

従業員エンゲージメントが重要視されている背景

現在、ビジネスの現場で従業員エンゲージメントが重視されている背景には下記の3つの理由が挙げられます。

- 人材の流動化

- 価値観の多様化

- 環境変化に対応するためのイノベーション創出

国内の生産年齢人口が減少し続け、人材の流動化が活性化しつつある昨今、企業の持続的成長に向けた人材確保・定着は重要な経営テーマの1つです。転職が当たり前の選択肢となり、会社に依存しないキャリア形成を志向する個人が増えている中、従業員との間にエンゲージメントが築けない企業は競争力の維持が困難になるでしょう。

また現在は、ダイバーシティやインクルージョンに関する社会的な問題意識の高まりもあり、多様な人材が働きやすく能力を発揮できる環境への取り組みが企業に求められています。ライフスタイルや価値観がさまざまに異なる個々人が働きがいを感じられ、意欲的に行動できる環境(=従業員エンゲージメントが高い状況)づくりは、人材定着のポイントであるほか、外部評価の観点からも軽視できません。

加えて、VUCA時代(変化が激しく、先の予測が困難な時代)の情勢下では、「柔軟でイノベーティブな対応力」の獲得が肝要です。従業員から自発的・能動的に企業を改善しようとする働きかけを生み、組織のイノベーションにつなげるためにも、従業員エンゲージメントが高い環境という確かな組織土台づくりが必要とされています。

従業員エンゲージメント向上によるメリットや効果

従業員エンゲージメントが高い状況で企業が享受できるメリットや効果として、下記の3つが挙げられます。

- 人材の定着と離職の防止

- 従業員の自発性向上

- 企業全体の生産性の向上

従業員エンゲージメントが高い、即ち「働きやすく・働きがいのある」環境は、人材の定着が見込めます。加えて、それに伴う会社への愛着・帰属意識の向上および、会社への貢献を強く志向する姿勢は、イノベーションの原動力となる自発的な改善活動を生みます。生産性の高い継続的な改善活動は、周囲の従業員に向けた支援行動の促進を含む組織風土改善を実現し、人材の定着や組織全体の生産性向上へのさらなる好循環をもたらすでしょう。また、自社の事業やサービスに誇りがあり改善意識の高い状況は、提供するサービスや製品の“品質”向上、ひいては顧客満足度の向上にもつながります。

なお、厚生労働省『令和元年版 労働経済の分析』でも、ワークエンゲージメントの効果について解説しています。同調査では因果関係の方向性は不明としつつも、ワークエンゲージメントの向上と各種アウトカム(「組織コミットメント」「定着率」「労働生産性」「ほかの従業員に対する積極的な支援」「顧客満足度」「健康増進」など)とのポジティブな相関関係に言及しています。

従業員エンゲージメントを向上させるためのポイント

従業員エンゲージメントを向上させるためのポイントは、従業員エンゲージメントの構成要素とそれに影響を与える要因との関係性や構造の適切な整理です。それらを明確にしたうえで、改善策の効果を追跡しながら継続的に改善を試みる取り組みが求められます。

ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)を開発したユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによる「JD-Rモデル(仕事の要求度-資源モデル)」は、ワークエンゲージメントの構造的な把握に有用です。JD-Rモデルでは、「仕事の資源」と「個人の資源」が、相互に影響し合いながらワークエンゲージメントを高めていくとしています。

| 仕事の資源 | 仕事の裁量権、上司との信頼関係、同僚との良好な人間関係、コーチングやフィードバックの環境、トレーニングや能力開発の機会、正当な評価、情報共有など |

|---|---|

| 個人の資源 | 自己効力感、レジリエンス、楽観性、キャリアへの希望、組織における自尊心など |

上記の2つの分類のような、従業員エンゲージメントに関わる要素の構造的な整理は、その先の改善アクションの方向性を見誤らないためにも重要です。

また、各施策よる状況変化の継続的な追跡と、その結果に伴う調整も肝要です。例えば、組織コミットメントや自発的な行動の高まりは、組織にとって一概的に良い結果を生むだけではなく、副作用的な結果を生んでいるケースがあります。組織コミットメントが高いあまりに現在の環境に固執する現状維持的・保守的な思考が働き、革新的なアクションを生み出せなくなる場合もあるでしょう。そのほか、自発的に仲間を助けようとする行動が過重労働を招きワークライフバランスを崩してしまうケースや、周囲に過度な同調圧力を与えてしまうというケースも起こり得ます。

このように改善施策で得たアウトカムが結果的に、従業員エンゲージメントの低下を招いてしまう恐れがあります。従業員エンゲージメントの要因やアウトカムを継続的に測定し、実態を的確に把握したうえで、状況を最適化するためのさらなる改善や調整が必要でしょう。

従業員エンゲージメント測定の手順

従業員エンゲージメントを向上させるためには、適切な測定による的確な状況把握が大前提必要です。ここでは、従業員エンゲージメントの測定方法や注意点について解説します。

従業員エンゲージメント測定方法の種類

従業員エンゲージメントの測定方法はセンサスサーベイとパルスサーベイの2つに大別できます。

センサスサーベイは年に1〜2回程度の低頻度で実施する、50〜100問程の質問による調査です。多角的かつ多量の情報収集が可能で、年間を通して変化の少ない項目や、1年を振り返る項目の調査に向いています。

パルスサーベイとは、毎月や毎週というかたちで高頻度に実施する調査です。10問前後の質問数の調査であるため、調査ごとの回答負荷や業務負荷をセンサスサーベイより抑えられる点が特徴です。従業員の健康や感情など、変化しやすい項目の継続的な追跡や、全社的施策に対する反応の把握に適しています。高頻度な調査であるため、スムーズな集計・分析が可能な体制の構築が必要です。

なお、低頻度に行う調査としては従業員満足度調査もありますが、下表の通りエンゲージメントサーベイとは調査の目的が大きく異なります。

| 調査 種類 |

従業員エンゲージメントの測定 | 従業員満足度の測定 | |

|---|---|---|---|

| センサスサーベイ | パルスサーベイ | 従業員満足度調査 | |

| 頻度 | 年1~2回などの低頻度 | 毎月、毎週など高頻度 | 年1~2回などの低頻度 |

| 質問数 | 50〜100問程で多め | 10問前後で少なめ | 数十問程度でやや多め |

| 目的 特徴 |

会社の方針への理解や共感、マネジメント層への信頼、人間関係、就業環境などの項目から総合的に従業員エンゲージメントの可視化を図る | “現在”の心理・健康状態、周囲のサポート状況や組織の状態など、時期が限定的な項目や変化しやすい項目で従業員エンゲージメントの可視化を図る | 会社の制度や待遇など、従業員満足度の可視化が目的 |

従業員エンゲージメントサーベイ実施の流れ

従業員エンゲージメントサーベイは一般的に下記のステップで実施します。

- ①調査実施の準備(実施目的・スケジュール・質問項目の策定)

- ②従業員への共有と調査の実施

- ③調査結果の集計・分析・フィードバック

- ④課題へのアクションと継続的なモニタリング

従業員エンゲージメントサーベイは、調査実施の目的の整理から始まります。目的に基づき質問項目を策定する際は、回答者の負担を考慮した設問数や実施スケジュールの調整が肝要です。負担が大きくなると回答の精度が悪化する恐れがあるでしょう。また、調査実施にあたっては「回答期限・回答方法(調査によっては匿名化も有効)・所要時間」などの事前共有も徹底すべきです。

調査完了後は速やかに集計・分析して、従業員個別のフォローや、抜本的な解決を目指した新制度の策定などのアクションに活かしていきます。浮き彫りになった課題に対する改善施策については、継続的にその効果を追跡する取り組みも整備します。

従業員エンゲージメントサーベイの組織全体に向けたフィードバックや共有を含む速やかな施策の展開は、“会社による従業員のための迅速な行動”となり信頼関係にも好影響をもたらすでしょう。

従業員エンゲージメントの尺度や指標について

従業員エンゲージメントを適切かつ客観的に評価するためには、その尺度や指標の設定がキーとなります。しかしながら、従業員エンゲージメントの定義が多様に存在するように、それを測る尺度や指標もさまざまに存在します。例えば「総合指標」「ワークエンゲージメント指標」「エンゲージドライバー指標」で分類するケースも一例です。

ポイントは、従業員エンゲージメントの状況把握(結果)とその状況の因子となる項目(要因)を可視化できる尺度や指標の設定です。これらを基に適切なサーベイを設計できなければ、因果関係や相関関係などの関係性を的確に整理できないからです。ただし、自社に合わせた独自のサーベイ設計・開発は容易ではないため、先行する測定方法や外部サービスも効果的に活用すべきでしょう。そこで、実際に活用が進んでいる代表的な指標および測定方法を解説します。

【eNPS】

- eNPSは「Employee Net Promoter Score」の略で、「親しい人に職場をどの程度勧めたいか」と「その理由」で従業員のエンゲージメントを測る調査です。結果は0〜10のスコアで算出されます。部署や職種などの属性ごとに集計・分析すると、より整理して状況を可視化できるでしょう。

【ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度】

- ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)は、現在最も普及しているワークエンゲージメントの尺度です。17の質問にそれぞれ7段階の点数(7件法)をつけて測定し、ワークエンゲージメントを構成する「活力」「熱意」「没頭」の3要素を可視化します。

【Q12】

- Q12は、実務の領域でのエンゲージメント研究をけん引してきた米ギャラップ社が提供するサーベイで、12の質問で従業員エンゲージメントを測ります。例えば「Q.02 I have the materials and equipment I need to do my work right.(仕事を適切に遂行するために必要な材料や設備を有している)」は、無形のリソースや情報の提供なども含めたパフォーマンスや意欲に影響する環境整備の状況を可視化する設問です。

こうした調査手法への自社独自の質問項目追加による最適化も効果的です。そのためには、従業員エンゲージメントに影響を与える要素(因子)を明確にし、そこから掘り下げて的確な表現で質問項目を設定する必要があります。

従業員エンゲージメントサーベイの注意点

従業員エンゲージメントサーベイ実施時には、下記の注意点があります。

- 調査で発生するさまざまな負荷の軽減

- サーベイの形骸化を防ぐ具体的な改善への取り組み

- 効果の継続的な追跡とサーベイの見直し

従業員エンゲージメントサーベイは調査を設計する側だけでなく、回答する側にも相応の負荷がかかります。そのため、「回答項目をいたずらに増やさない」「質問をわかりやすくする」などの工夫が最低限必要です。

また、調査自体が目的とならないための、調査目的の事前共有や具体的なアクションへの落とし込みも大切です。調査の目的が理解できない状況や、効果や変化が感じられない状況が続いてしまうと、従業員の回答にも惰性が働く恐れがあります。調査目的や結果の共有・報告はもとより、制度改善や新制度策定など、具体的な施策への展開を試みるべきです。また、より精度が高い情報を得られるように調査を改善すべく、調査自体の効果や精度を追跡する取り組みも必要でしょう。

従業員エンゲージメント向上と組織変革

従業員エンゲージメントを向上させるべく組織変革を進めるためには、大前提として従業員と組織の的確な状況把握が必要です。エンゲージメントサーベイやストレスチェックなどで自社の状況を整理できてはじめて、原因となる課題に的確な対策を講じられます。下記は、従業員エンゲージメント向上につながる組織変革を進める際に意識すべきポイントですが、状況把握ができている状態を前提としています。

- 経営トップのコミットメント

- 従業員が働きやすい環境の整備

- 従業員エクスペリエンスの向上

従業員エンゲージメントは、企業と従業員との双方向で対等な関係性の中から育まれるものです。つまり、経営者だけでも現場社員だけでもなく、全社的に変革を志していく企業風土の醸成が必要不可欠といえます。そして全社で動くためには、経営トップが率先してアクションを起こし、問題意識および目的の共有と各施策の展開を通じて、組織変革を主導する必要があります。

そのほか、組織の“行動”と“意識”を変容するための環境づくりもポイントです。具体的には、柔軟な働き方につながるテレワークや時短勤務制度、ワークライフバランス向上のための休暇制度など、従業員がポテンシャルを発揮しながら働きやすい環境の整備を進めます。

なお、組織変革に向けた施策を講じる際は「従業員エクスペリエンス」という“当該企業で従業員が得られる体験価値”の観点を意識すべきです。従業員エクスペリエンスの観点では、「入社」「研修」「配属」「就業」「育成」「評価」「退職」というように、企業でのライフサイクルに分解して課題を整理し、フェーズごとに施策を講じます。例えば、「評価」フェーズにおいて公正公平な登用機会・評価制度を設け、健全な競争環境によるポジティブな経験を享受できるようにします。

さらに、従業員の意識や行動の改革を促すジョブ・クラフティング(Job Crafting)という取り組みも有効です。ジョブ・クラフティングとは、従業員がやりがいを感じて主体的・意欲的に仕事に取り組めるようにするために、仕事の捉え方(認知)や取り組み方、周囲の人への意識に工夫を加える方法です。

ジョブ・クラフティングの分類

| 認知クラフティング | 仕事の捉え方や考え方を工夫する方法。例えば、仕事の目的や意義を捉え直し、自身の関心や将来像と結び付けてモチベーションにするなど。 |

|---|---|

| 作業クラフティング | 仕事の進め方や範囲を創意工夫する方法。例えば、目標設定やToDoリストなどでタスクを管理し、達成感を得ながら効果的に仕事をコントロールできるようにするなど。 |

| 人間関係クラフティング | 周囲の人への働きかけ方を工夫する方法。例えば、上司へ積極的にアドバイスを求めるなどコミュニケーションや姿勢を見直して、サポートを得られやすい状況にするなど。 |

エンゲージメント向上の企業事例

ここでは、従業員エンゲージメントを向上させている企業の成功事例を紹介します。

【事例①】株式会社ユーザベース

経済メディア「NewsPicks」や経済情報プラットフォーム「SPEEDA」で知られる株式会社ユーザベースは、従業員エンゲージメント向上の取り組みが評価されている国内企業の1つです。複数の海外拠点を有し多国籍な人材が在席する同社は、多様性を活かすカルチャーを明確に言語化したうえで、さまざまな施策を展開。具体的には、人事制度の目的を共有し共通認識と納得感を獲得するための「HR Handbook」や、産休育休の不安解消のための「産休育休ハンドブック」の作成、他事業部のリーダー層に相談できる「D&Iカジュアルメンタリングプログラム」などを実現させています。

同社のカルチャーである“The 7 Values”を体現する「カルチャーチーム」が、現場からの声を吸い上げ経営層と連携しながら施策を展開する、独自の組織体制が効果的に機能しています。

【事例②】小林製薬株式会社

「“あったらいいな”をカタチにする」を旗印に、医薬品や衛生雑貨など幅広い領域で商品を展開する小林製薬株式会社は、従業員エンゲージメントをビジネスの原動力としています。同社は、従業員が「多様性」「自身の成長」「安心・安全」を感じられる環境づくりに注力。会長が現場の従業員と議論を交わす「LA&LA(Looking Around & Listening Around)」、従業員の賞賛に値する行動を社長がメールで直接褒め讃える「ホメホメメール」などを展開しています。対話を重視した取り組みで心理的安全性を確保しながら、従業員の成長やキャリア形成を支援し、同社が目指す「全社員参加型経営」の実現へと歩を進めています。

また、誰もが参加できる「アイデア提案制度」は年間3万件以上の新提案が寄せられ、ヒット商品の誕生にもつながっています。特筆すべきは、アイデア提案方法をWEBシステムの活用で効率化しつつ、提案に対するフィードバックが必ず提供される体制や提案内容や件数によってポイントが付与される仕組みも構築している点です。「常に改善を意識して挑戦していく」企業風土の醸成を促進する取り組みが確実に機能するために、施策細部の最適化も進めています。

従業員エンゲージメントの向上とIT

ITツールは、従業員エンゲージメントの向上を直接的・間接的に支えています。社内のコミュニケーション活性化やナレッジ共有に有用なグループウェアなどのコミュケーションツール、多様な働き方や適材適所の人事戦略に不可欠なタレントマネジメントシステムや人事システムなど、替えの効かないITツールとして定着をみせています。そのほか、仕事や会社を愛するが故のワーカホリックを抑制し、健康増進やメンタルヘルスケアにつながる施策を効果的に運用するためのICTソリューションも登場しています。

また、従業員の声を拾い上げる取り組みや従業員エンゲージメントサーベイの実施・集計・分析・フィードバックに関しても、ITは活用されています。特にパルスサーベイのように施策スピードが求められる場合にはデジタル技術が不可欠です。従業員エンゲージメントを向上させるための調査施策や文化施策の実現には相応の業務負荷が生じるため、ITを駆使した業務効率化の促進が肝要です。

まとめ

ビジネスにおいてエンゲージメントは人事の領域やマーケティングの領域など、さまざまな場面で重要視されています。特に、企業と従業員との信頼関係の度合いを示す従業員エンゲージメントの向上には、離職率の低下や自発性の向上などのメリットが期待できるため注目を集めています。しかしながら、従業員エンゲージメントの測定と向上施策の実施には、業務負荷が生じるのも事実です。効果的にエンゲージメントを高めていくためにも、ITの最適な導入・活用を検討してみてはいかがしょうか。