サイト内の現在位置

コラム

データドリブン経営とは?

メリットや成功事例、ツールを紹介

UPDATE : 2025.04.04

データドリブン経営とは、企業の事業活動から得られたデータに基づいて意思決定や経営判断を行う経営手法です。ビジネスの急速な変化に対応するための重要な手法として、多くの企業が注目しています。データドリブン経営の重要性を解説するとともに、データドリブン経営に役立つツールや具体的な成功事例もご紹介します。

INDEX

- データドリブン経営とは

- データドリブン経営の概要

- データドリブン経営が求められる背景

- データ活用のスピード加速と技術進歩

- データドリブン経営のメリット

- 意思決定の迅速化と精度向上

- ビジネス変化への迅速な対応

- 自社の強みや課題の発見

- データドリブン経営を成功させるポイント

- データ分析専門人材の確保と組織文化の醸成

- ITツールの効果的活用

- データ収集と分析結果を基に施策の立案

- マッキンゼーによるデータドリブン経営企業予想

- データドリブン経営に役立つツール

- DMP

- ERP

- BI

- データドリブン経営の成功事例を紹介

- トヨタ自動車

- NTTデータ

- 日本製鉄

- データドリブン経営のカギは会計データ

- まとめ

データドリブン経営とは

データドリブン経営とは、あらゆる事業活動の中で蓄積されたデータを分析し、その結果をもとに戦略や方針を決める経営手法です。データドリブン(Data Driven)は、さまざまなデータに基づいてビジネスの意思決定を行う活動を意味しています。

データドリブン経営は、データから導き出された客観的な根拠を基準にした経営判断を行うため、意思決定のスピード向上にもつながります。

昨今はデジタル技術も絶え間なく進化し、消費者のニーズも多様化しています。急速なビジネス変化に対応しながら企業の成長を維持するには、データドリブン経営による迅速な意思決定と軌道修正が不可欠です。

ここでは、データドリブン経営の概要や求められる背景について解説していきます。

データドリブン経営の概要

データドリブン経営は、「データをもとにした経営」を意味する経営用語です。

これまではKKD(経験・勘・度胸)と呼ばれる考え方が広く用いられ、経営者の長年の経験から判断することが尊重されてきました。一方、データドリブン経営では、収集・蓄積したデータの分析結果を使用して、経営戦略を決定する点が大きな特徴です。そのため経営経験が浅くても、データが導き出した客観的視点をもとに分析を行えるため、迅速で精度の高い判断が可能になります。

目まぐるしく変化する市場において企業の競争性を高めるには、スピーディーな意思決定と改善の繰り返しが欠かせません。自社の現状や課題を客観的に把握し、そして的確な経営判断を行うためにデータドリブン経営が重要な役割を担っています。

データドリブン経営が求められる背景

データドリブン経営が求められる背景として、消費者行動やニーズの多様化と複雑化が挙げられます。

消費者はSNSや口コミサイトを通して情報収集を行い、数多くの選択肢の中から自分のニーズを満たす商品を選ぶことが当たり前になっています。消費者ニーズの多様化だけでなく、購入に至るまでの行動も明確に変化しており、これまでの経営方法で消費者行動を正しく把握するのは非常に難しくなりました。そこで、データを活用して消費者のニーズや行動を予測するデータドリブン経営が求められています。

また、技術の進歩によってデータ活用が容易になったこともデータドリブン経営が注目される理由の一つです。

データ活用のスピード加速と技術進歩

データドリブン経営は、急速なビジネス変化に対応可能です。

技術の進歩にともない、多くの産業においてビジネス変化のスピードが加速しています。この状況で競争に打ち勝ち、企業として存続し続けるには、社会や業界・競合他社の動向を素早く捉え、変化に対応することが鍵となります。

変化に対して企業が迅速に対応するには、あらゆるデータをスピーディーに収集・分析し、業務改善につなげていく取り組みが不可欠です。

デジタル化が進み、膨大な量の情報の蓄積と分析が可能になったことは、データドリブン経営に注目が集まる大きな要因と言えるでしょう。IoTを活用した新たな顧客管理システムなど、幅広い企業でデータドリブン経営を実現するための手段が充実してきました。

データドリブン経営のメリット

データドリブン経営の主なメリットとして、次の3点が挙げられます。

- 意思決定の迅速化と精度向上

- ビジネス変化への迅速な対応

- 自社の強みや課題の発見

順番にわかりやすく説明していきます。

意思決定の迅速化と精度向上

データドリブン経営に転換すると、リアルタイムなデータを把握しながらアクションプランが立てられるため、さまざまな場面でスピード感のある意思決定が可能になります。

これまで情報の取得から分析までに数日かかっていたようなデータでも、最新の技術を活用すればわずか数秒で可視化できるようになりました。また、時系列変化や他のデータとの関連性に着目した分析結果も、速やかにグラフや図で表せます。

現在はビジネス市場の変化が激しくなっていることから、従来のような経営者やベテラン層の経験則と勘による意思決定では、適切な判断が下せないケースも増えてきました。客観的なデータや数値を基準にすることで、迅速かつ精度の高い経営判断ができるようになります。

ビジネス変化への迅速な対応

データドリブン経営は急速なビジネス変化にも迅速に対応できます。顧客ニーズや市場動向の変化に対しても柔軟に対策を講じられるため、その都度最適な経営戦略を策定できます。

客観的なデータをリアルタイムで分析するため、市場の変化を即座に把握できるだけでなく、具体的な行動内容が伴った精度の高い判断を下せるようになります。膨大なデータを収集・分析することで、速やかに的確な判断を行えることがデータドリブン経営のメリットです。

自社の強みや課題の発見

日々の事業活動で蓄積されたデータによって、自社の強みや課題を発見できることもデータドリブン経営のメリットです。これまで経営者の経験や従業員の感覚に頼って判断していた部分も、データを分析することで客観的に捉えることができるようになります。

データドリブン経営によってあらゆるデータの利活用が浸透すると、従来であれば見過ごしていた課題や弱点も明らかにできます。また、データの可視化により、隠れていた自社の強みに気づけると、意外なビジネスチャンスも発見できるようになるでしょう。自社理解が深まるため、新たな事業展開やサービス展開といった新規ビジネス創出の可能性が広がっていきます。

このようなチャンスは、一つのデータだけで掘り起こせるものではありません。多様なデータを収集・分析し、データ同士を連携させて考えるデータドリブン経営だからこそ、自社の課題発見と迅速な解決が可能になります。

データドリブン経営を成功させるポイント

データドリブン経営を成功させるために必要となるポイントを3つご紹介します。

- データ分析専門人材の確保と組織文化の醸成

- ITツールの効果的活用

- データ収集と分析結果を基に施策の立案

これらのポイントを踏まえたうえで、経営層だけでなく従業員にもデータドリブン経営の目的と意義を理解してもらえるよう、社内全体の基盤を整えることが重要です。

データ分析専門人材の確保と組織文化の醸成

データドリブン経営を進めるにあたり、自社にとって最適な状態でデータを利活用するには、データを扱える専門的なDX人材が必要です。

DX人材に求めるのは、データエンジニアとしてのスキルのみにとどまりません。収集したデータが自社のビジネスでどのように活用できるのかを考えなければならず、自社のビジネスや業務内容に関しても深い理解と知識が求められます。そのため、営業やマーケティングなど広範囲の分野に精通し、部署をまたいで対応できる人材が必要です。

また、データドリブン経営を成功に導くには、社内全体にデータカルチャーを醸成し、浸透させることが不可欠です。経営陣や推進チームだけでなく、社内全体でデータの利活用による意思決定がなされなければなりません。そのためには、データに基づいた決定や判断を尊重する企業風土の育成が重要です。まずは、相性の良い部署からスタートし、改善を行いながら徐々に他の部署へ広げていくことも方法の一つでしょう。

ITツールの効果的活用

データドリブン経営を行うには、効率的にデータ収集するための環境整備が重要となります。

膨大なデータをリアルタイムで分析し、すぐに活用できる状態にしておくことで経営判断や意思決定を迅速化できるのが、データドリブン経営の強みです。そのため、企業内に散在しているデータを一元管理するための環境作りが欠かせません。

データドリブン経営では、顧客データや製品データ、受発注データ、在庫データ、会計データなど企業経営に関わるあらゆる分野のデータ収集と分析が必要となるため、ITツールの導入の活用を進めていきます。アナログなやり方では業務量が膨大になり、分析結果が出るまでにも時間がかかるため、データドリブン経営の良さを発揮できなくなってしまいます。

効率的にデータ収集を行うために自社にとって使いやすいツールを導入し、社内全体が円滑にデータを活用できる基盤を整えることが大切です。

データ収集と分析結果を基に施策の立案

ITツールによるデータ基盤が構築できたら、実際のデータ収集と分析を行います。

収集したデータ量は膨大になるため、BIツールなどで可視化して分析を進めましょう。分析に必要なデータを一目でわかりやすく表すと、より効率的かつ容易にデータ分析が実施できるようになります。

そして、分析結果をもとに具体的な施策を考え実行に移します。データドリブン経営において、データ分析はあくまで手段です。データ分析で得られた結果を活用し、経営改善を図っていくことに意味があります。

立案した施策の実行後は、結果の検証と評価を忘れずに行います。実行結果に関するデータ収集と分析を行ってKPIが達成できているかを確認し、結果に応じて改善のアクションを取ることが必要です。社会や業界の変化によって結果が変わることが考えられるため、市場の動向も踏まえてデータに基づいた施策展開を繰り返し、経営をより良くしていきます。

マッキンゼーによるデータドリブン経営企業予想

マッキンゼー・アンド・カンパニーが2022年に発表したレポート「The data-driven enterprise of 2025」は、2025年までに企業のデータ活用が大きく進化し、次の7つの特徴を持つようになると述べています。

- あらゆる意思決定やプロセスにデータが組み込まれる

- データがリアルタイムで処理され、即時活用される

- データ整理・分析の柔軟性が向上する

- データを商品化した新たなビジネスモデルが構築される

- データ活用の責任者(CDO)の役割が拡大する

- 社内外でのデータエコシステムが一般化する

- プライバシーやセキュリティが自動的かつ強力に管理される

これらの変化は技術革新やデータリテラシーの向上によって進んでおり、早期に導入した企業ほどデータ活用から大きな価値を得ることができると説明しています。すでに一部の企業では実現が進んでおり、いくつかの特徴を示しているとのことです。

これからの時代、データドリブン経営は企業経営に不可欠です。適切な投資と計画的な取り組みが、未来の競争優位を確保する鍵となるでしょう。

データドリブン経営に役立つツール

ここでは、データドリブン経営の実現において有効なITツールを紹介していきます。

- DMP

- ERP

- BI

これらを活用することでデータの統合や効率的な分析ができ、より具体的で精度の高い意思決定が可能になります。

DMP

DMP(Data Management Platform)は、インターネット上に蓄積された顧客データなどを一元管理し、マーケティングに活用するためのプラットフォームです。

DMPには、自社データを集約して安全に管理する「プライベートDMP」と、外部からのデータも融合して活用する「パブリックDMP」の2種類があります。

DMPの活用によって、顧客行動の正確な把握やターゲティングの精度向上が可能になります。顧客の傾向や属性を抽出することで、広告配信やキャンペーン施策を最適化できるようになるでしょう。効率的なマーケティング施策を実現するうえで、DMPは欠かせないツールです。

ERP

ERP(Enterprise Resource Planning)は、ヒト・モノ・カネ・情報といった企業のリソースを統合的に管理し、経営効率を最大化するための考え方やシステムのことです。

ERPが注目される前は各業務に特化した基幹システムが一般的でしたが、連携性能には特出しておらず、企業全体を俯瞰するには不十分な部分もありました。ERPでは、会計、人事、生産、物流、販売などの基幹業務を一元管理できるため、各システム同士の連携が容易になり、企業全体を客観的に把握しやすくなっています。

ERPには主に基幹業務を効率化する機能が搭載されています。会計管理や購買管理、生産管理などのそれぞれの管理機能とあわせて、各業務で入力されるデータを可視化する機能や分析機能なども備わっているツールです。

データの統合管理によって迅速な意思決定や効率的な運用が可能となるため、データドリブン経営を支える重要なツールと言えるでしょう。

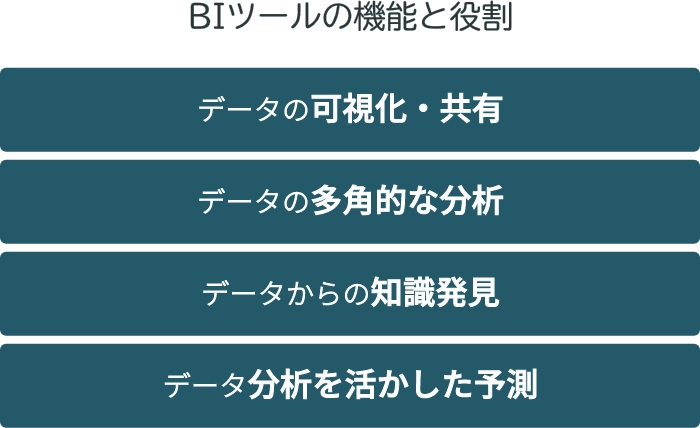

BI

BI(Business Intelligence)は、企業内に蓄積されたデータを分析・可視化するツールです。顧客数の推移や商材別売上高などをリアルタイムで把握でき、効率的なデータドリブン経営を推進します。

その中でも「Tableau」は、複数のデータソースを統合し、グラフや表で直感的に可視化するBIツールです。高速なデータ処理とリアルタイム分析が可能で、カスタマイズ性の高いダッシュボードを提供しています。社内の既存システムとの連携機能も持っており、セキュリティ面も万全です。過去のデータも有効活用できるため、社内全体のデータ活用を促進するツールとして役立ちます。またモバイル端末などでの利用にも対応しているため、さまざまな場面でデータの確認を行えることも特徴です。

データを用いて迅速かつ制度の高い意思決定を行うためには、BIツールの活用が欠かせません。BIツールによって、顧客情報や経営数値といったデータを経営判断や業務改善に活かすことが可能となり、データ利活用による新たな選択肢が広がるでしょう。

データドリブン経営の成功事例を紹介

ここでは、実際にデータドリブン経営を導入している3社の成功事例をご紹介します。データドリブン経営がビジネスの拡大や成長にどのように貢献しているのか見ていきましょう。

- トヨタ自動車

- NTT データ

- 日本製鉄

データドリブン経営は、特定の業種や職種に限られたものではありません。どのような業種・職種であってもデータを利活用した意思決定によって、業務プロセスの改善が可能となります。

トヨタ自動車

トヨタ自動車株式会社は、材料の研究・開発に情報科学を活用する「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」の取り組みを始めました。

その背景には、自動車業界が大変革期を迎え、開発現場に求められる要件も大きく変わっていることが挙げられます。電動化への対応はもちろんのこと、省エネルギー・カーボンニュートラルなどの社会課題解決も視野に入れており、新たな価値創造につながる提案を重要視しています。

◯トヨタ自動車のデータドリブン経営への取り組み

これまで人の経験や感覚的な理解に頼っていた材料の研究開発において、定量的なデータやデジタルテクノロジーを活用するため、材料解析・データクラウドサービス「WAVEBASE」を開発しました。

「WAVEBASE」の特徴は、少量のデータからでも効果を生み出せることです。材料のデータを蓄積できるデータベースの構築により、少ない材料データからでも情報の抽出と統計処理が可能になりました。データに基づいてその時点での最適値が予測できるため、開発期間は従来比で1/5程度の短縮を実現しています。非効率な投資に終止符を打つことができ、コスト最適化が図れるようになりました。

さらに、業界全体のマテリアルズ・インフォマティクスを加速させるため、データ解析技術サービスを業界に向けて提供しています。

NTTデータ

NTTドコモが直面していた課題に対し、パートナーを務めるNTTデータが課題の分析からソリューションの提供に至るまでをサポートしました。NTTドコモが擁する9,200万人の会員データを活用するために新たなデータ基盤を構築し、ビジネスの多角化を推進しています。

◯NTTデータのデータドリブン経営への取り組み

自社運用による既存システムでは加速する市場変化への対応が難しかったため、クラウドデータプラットフォームの「Snowflake」を新たに採用しました。これによってシステム規模の拡張可能性や、ビジネス環境の変化に素早く対応できる柔軟性を強化しました。

さらに、NTTドコモのデータにおいて最も重要となるセキュリティ面や膨大なデータ量を取り扱う性能面での課題を解決するため、NTTデータはSnowflake社と業務提携も結んでいます。運用体制を構築しながら、多種多様で膨大なデータをビジネスで活用しやすい形に整えてきました。

基盤の整備とデータマネジメントによってデータ利活用の迅速化を図り、会員事業の主軸であるdポイント事業に加えてスマートライフ事業の拡大を続けています。

日本製鉄

日本製鉄は、データマネジメントの取り組みが評価され、2023年の「データマネジメント賞」の大賞を受賞しました。

◯日本製鉄のデータドリブン経営への取り組み

日本製鉄はグループ会社である日鉄ソリューションズや日鉄テックスエンジと連携し、統合データ解析・AI開発プラットフォームや統合データプラットフォームの導入を推進してきました。統合データプラットフォームを駆使することで、経営情報やKPIをリアルタイムに把握できるため、的確で精度の高いアクションが可能になっています。

また製鉄所内に設置したIoTセンサーが収集したデータを一元管理する仕組みも構築しました。さらに、複数ある製鉄所や部署で使用されている用語を共通言語化し、社内全体のデータ集約とカタログ化を実施しています。専門家以外でもデータ活用とAIによる画像解析もできるような基盤を整え、データとデジタル技術を活用した生産プロセスおよび業務プロセスの改善に取り組んでいます。

人材面でも現場および管理者向けの教育メニューを設けており、2025年までにシチズンデータサイエンティストを1000名以上育成する計画です。

データドリブン経営のカギは会計データ

NECソリューションイノベータでは、会計システムの提案からシステム開発、運用までトータルに提供しており、企業にとって最適な会計システムの基盤構築を支援しています。自らもデータ利活用に基づいたデータドリブン経営の推進に取り組んでおり、今回はその事例をご紹介します。

データドリブン経営を実施する上ではデータの利活用が欠かせないプロセスであるため、会計管理システムを導入し、会計データの一元化を進めました。同時に社内のデータ活用文化を醸成しながら、データ活用人材の育成にも注力しています。

BIツールが浸透していくにつれてデータ活用文化も加速し、データ分析を活用した課題解決のための具体的なアクションプランの立案が可能になりました。その結果、客観的根拠に基づいた事業戦略の検討や、コスト構造の最適化提案につながっています。

このように、データドリブン経営を行うと収益性分析の提供、キャッシュフロー予測と改善提案、財務リスク管理や成長戦略の提案などが可能となります。

データドリブン経営を実現するための土台はデータベースです。まずは会計データをまとめ、「攻めの経理」を行うことがデータドリブン経営を推進する第一歩となるでしょう。

NECソリューションイノベータでは豊富な経験や技術、ノウハウを生かし、事業環境に対応した会計システムやグループ企業におけるデータ連携を実現します。

関連情報

まとめ

あらゆるデータの分析結果に基づいて意思決定を行うデータドリブン経営について解説するとともに、データドリブン経営のメリットや成功事例成功をご紹介してきました。

データドリブン経営を成功させるためには、経営情報を正確に収集・蓄積・解析できる仕組みづくりと、企業グループをまたいだ会計システム基盤の構築が不可欠です。NECソリューションイノベータの管理会計システムがデータ利活用のベースとなる基盤を整え、データドリブン経営の実現をサポートします。