サイト内の現在位置

インタビュー

UPDATE : 2022.1.26

ヘルスメーターの販売を主軸に、「タニタ食堂」などの外食事業や、医療費適正化パッケージ「タニタ健康プログラム」の提供など、次々とイノベーティブな取り組みを展開する株式会社タニタ。2017年から取り組んでいる新しい働き方の仕組み「日本活性化プロジェクト」もまた革新に満ち、広く注目を集めています。 運営と推進を担う経営本部・社長補佐の二瓶琢史さんに、本プロジェクトとはどのようなものなのか伺いました。

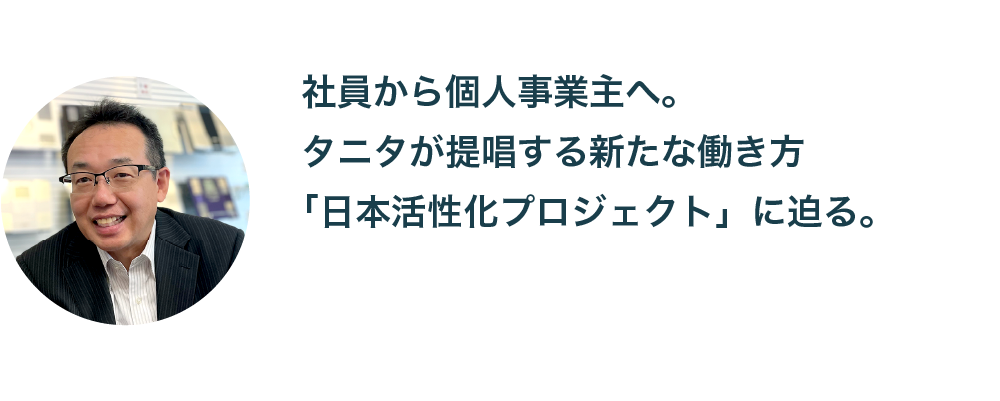

インタビューに答えてくれた方

二瓶 琢史(にへい たくし)さん

株式会社タニタ 経営本部社長補佐/合同会社あすある 代表社員

新卒入社の自動車メーカーを経て、2003年にタニタ入社。2010年から人事課⻑・総務部⻑を歴任して人事業務に携わる。2016年、社⻑の構想に基づき「日本活性化プロジェクト」(社員の個人事業主化)に着手、2017年に自ら個人事業主に移行してプロジェクトを推進。現在は個人会社化してタニタ以外へもプロジェクトを提供中。

INDEX

希望する社員が個人事業主への移行を可能にする仕組み

―タニタ社流の働き方改革「日本活性化プロジェクト」について、改めて教えてください。

二瓶さん:簡単にお伝えすると、希望する社員は会社との雇用関係を終了し、独立した事業主として業務委託契約で仕事をしていこう、という提案です。会社と個人の関係性を雇用に捉われないで見直していく中で、この考え方に行き着きました。

―従来の雇用関係とは全く異なる仕組みですが、どうしてこの方向に舵を切ったのでしょうか?

二瓶さん:2008年に谷田千里が社長に就任し、先代からさまざまなものを引き継いだ中で、とりわけ「タニタで働く人を引き継いだ」と考えたそうです。そこで人にフォーカスして考えたとき、大きくふたつの課題が見えてきたんです。

ひとつめは「業績が悪いと、会社も人も共倒れになる」ということ。社員も会社もどちらも依存している状態では、万が一の事態に耐え切れない。業績が悪い会社にはいられないからと、退社する人も出てくるかもしれません。私たちは「自分で魚を獲れるようにする」と言っているのですが、そういう人なら多少業績が悪くなったとしても、タニタの仕事のほかに自分で生活の糧を探してくることもできます。

ふたつめは「長時間労働の全てが悪なのか」ということ。タニタは「健康をつくる」ことを事業の柱にしていますが、そんな会社であってもメンタル不調になる社員が一定数出ていました。長時間労働も理由のひとつかもしれませんが、例えばスタートアップ企業の社員が寝る間も惜しんで仕事をしているとき、全員メンタル不調になっているかというとそうではないですよね。つまり“やらされている仕事”、“他人ごとの仕事”でなくて“自分ごとの仕事”に変えてみたらどうかと考えたんです。

―自ら積極的に仕事をしていく、仕事を取りにいく、という姿勢を育むべきだという考え方ですね。

二瓶さん:「できることだけをやっていればいいや」というスタンスでは、どうしても仕事はつまらなくなっていくわけで。日本の今の仕組みや制度に基づいて考えていくと、個人事業主に移行するのがまずは座りがいいなと考えました。

個人事業主になれば、これまで“指示”であった仕事が“依頼”という形になり、「引き受ける」・「引き受けない」の選択が生まれます。時間や場所にも縛られすぎることなく働ける。会社が個人に、個人が会社に依存するのではなく、会社と個人がお互いに引きつけ合う関係にシフトしていこうということです。

活性化メンバーとは業務委託契約を結び、継続して仕事を行う

―依存体質をなくし、個人が自立するための仕組み。とても魅力的だと感じますが、一方で不安の声も多かったのではないでしょうか?

二瓶さん:はい。「リストラの準備段階では?」という声も聞かれましたし、社長以外の経営層からは、個人事業主になると法的な指揮命令権がなくなるから「自分の言うことを聞いてくれなくなるんじゃないか」との不安で「組織崩壊に繋がる」という声もありました。そこで私たちが考えたのが、できるだけ仕事の内容をドラスティックに変えないようにする、ということでした。

ポイントはふたつあります。ひとつは「現在の仕事を委託業務とする」。少々乱暴な説明になりますが、業務委託に移行する際は、現在社員として担当している仕事をそのまま委託業務とし、その仕事に対する報酬は現在の給与・賞与をベースに固定額で契約することを原則としています。これにより業務と収入が安定します。その上でさらに追加の仕事を受注すれば追加報酬が支払われる。これによって挑戦意欲や報われ感が得られます。

もうひとつは「複数年契約を毎年更新する」。私たちは3年契約を結んでいますが、1年ごとに業務内容や報酬額など契約内容の見直しを行います。何らかの理由で契約を更新しないことになっても、既存の契約期間があと2年続きますから、働き手も会社も次の対策を立てやすいのではと考えています。

―会社側から「契約しません」という判断もあり得るのですか?

二瓶さん:あり得ますが、今の時点では会社から「更新をしない」と判断したケースはありませんね。また、「活性化メンバーになりたい」と手を挙げた人と契約を結ぶわけですが、会社側が「契約を結びません」と判断することもあり得ます。ですが、これに関しても現時点では希望した人全員が契約を結んでいますね。いちばん若くて、20代前半で活性化メンバーになった人もいます。

管理職の意識改革にも繋がる制度

―業務内容について改めてお伺いしたいのですが、基本的には社員のときと変わらないという形ではあるのでしょうか?

二瓶さん:そうですね。会社としてその人にやってもらいたいことが同じである限り、変わらないです。けれど、会社との関係性は変わるので、仕事のやり方は人それぞれ変化していきます。出退勤の記録はしなくなりますから何時に出社してもいいし、そもそも会社に行かなくてもいいわけです。

ただ、引き受けている仕事を効率的に回すためには、他の社員と同じような時間で出勤したほうが良いかもしれない。必ずこうしなければいけないということはないのですが、最初はやはり社員だったときと同じような行動習慣で動く人が多いとは思います。

―上長が一般社員で部下が活性化メンバーになった場合、出退勤についてあれこれ意見が交わされるなど部署内でトラブルになったようなケースはありましたか?

二瓶さん:大きなトラブルは聞いたことがないですが、小さな部分だとか、感情などでいろいろと思うことがある人はいるとは思います。

この取り組みを始める初期の頃、谷田と「この仕組みは、命令口調で仕事をしてきた管理職にとってはいやだろうね」という話をしていました。というのも、個人事業主であるメンバーに仕事を“依頼”する場合、単に「やってね」と言うのではなくて、「今こういう事業が進んでいて、こういう風に展開したいと考えているんだけど、何日までにやってくれないか」という説明が必要になりますよね。ですが、そういった命令口調の管理職は、これまで「俺が部長なんだから、言うことを聞け」という態度で仕事を“指示”してきたわけです。

でも翻って、そもそもそういう仕事の仕方がいいのかどうかを考える必要があるのではないでしょうか。ある意味そういった部分にメスを入れる仕組みでもあるので、管理職側にも意識の改革が求められますね。

個人事業主になったことで多様な働き方ができ、報酬についても考えるように

―活性化メンバーになることのメリットなど、実際のところをお伺いしたいです。

二瓶さん:私の場合、報われ感でいうと、ものすごくメリットがあると感じています。もともと仕事とプライベートをそれほど切り分けて考えているわけではなかったので、業務委託での働き方が非常にマッチしました。

また自分がやっている仕事に関するオーナーシップも如実に感じています。日本活性化プロジェクトを広めるべく外部に向けて人事コンサルなどの仕事も行っているのですが、ものすごく良い仕組みなので「世の中に提案し続けたい」と、心から思っているんですね。そういった仕事に邁進していけるのは本当にやりがいがあります。仕事とプライベートを分けることなく、シームレスに働いていけているなと日々感じています。

―プライベートに仕事も組み込んで笑顔で働ける日々は、心身ともに安定しそうです。本日同席されていらっしゃる広報の久保さんも、活性化メンバーのおひとりだそうですね。

二瓶さん:久保は少し特殊で、社員のときは営業職でしたが、活性化メンバーになる際に、企画や新規事業の業務が主軸になる契約内容に変更となりました。個人事業主に移行する際にはもともとやっていた仕事をスライドさせてドラスティックに変わらないようにする、とお話ししましたが、彼女自身が今までの経験を活かしながら業務の幅を広げたいと思っていたようです。

今は新規事業や他の業務も行い、2021年4月からは広報業務も追加で受けていると聞いています。さらにタニタ以外の仕事もしているようなのでパンパンで日々過ごしているのではないかなと思います。だけど、「今はそういう時期」と久保の中での納得感はあるようですね。

社員のときにはキャリアや将来のことを特に考えないでこなしてきてしまった、でも今のような働き方でいろんなチャレンジができるのなら積極的にやっていきたい、というモチベーションなのではないでしょうか。

―日本活性化プロジェクトでは契約する業務を「基本業務」と「追加業務」に分けていますが、今年追加になったという広報は追加業務になるのですか?

二瓶さん:いえ、広報は基本業務と聞いています。もともとやっていた仕事で手を離したものがあって、そこに広報の仕事が入ってきたという形のようです。頑張って仕事して、報酬をあげてもらわなきゃと考えているのではないでしょうか(笑)。

―自分の仕事ぶりが報酬に直結するのは大きな魅力のひとつと言えそうですね。

二瓶さん:社員のときには仕事内容によって給料はそこまで変わらないし、それほど考えたこともないという人も多いと思います。でも活性化メンバーになって、報酬を交渉するのは自分の価値を上げていくことと同じ意味を持ちますから、お金に対する意識はガラッと変わっていきます。

一方でお金の交渉ができずに安請け合いをするとか、報酬をもらわずに仕事をしてしまうといったケースもあるようです。自分の価値を報酬に換算することは、やはり難しい部分もありますね。

この取り組みにより新卒採用にも変化の兆しが見えてきた

―対社外に向けてはいかがですか? 企業からの問い合わせや採用の変化などがあれば教えていただきたいです。

二瓶さん:2019年に『タニタの働き方革命』(日本経済新聞出版社)を刊行したことで、メディアでも取り上げていただく機会が増え、声をかけていただける企業さんも少しずつ出てきていますね。

また新卒採用に関しては、今年2021年度入社の新卒の方の半分が、早速日本活性化プロジェクトを意識している様子でした。タニタ的にも日本活性化プロジェクトに対する気概を持っている人を積極的に採用したい、というマインドではあります。

かつて社員として総務・人事に携わっていたときに、採用に手を上げてこない人の力をどうやってタニタに引っ張ればよいのだろう、とすごく考えていました。

日本活性化プロジェクトは、現在は社員から個人事業主へとシフトしていくことに重きを置いていますが、最初は雇用関係を望まない人にアプローチすることもテーマとしていましたので、今後はそういった展開もあるかと考えています。

まとめ

会社に縛られすぎない働き方、キャリア形成、報酬のあり方、業務の安定など、働き手にとって実に魅力的な仕組みである「日本活性化プロジェクト」。

「売上が倍増するなど、すぐに効果が現れるような施策ではありませんが、会社がメリットを得たいなら、まずは個人にメリットを享受してもらうことが大切なんじゃないかと私たちは考えています」と二瓶さん。働き手と会社のまったく新しい関係性を構築する本プロジェクトに、大きな期待が寄せられています。

公式Facebook

公式Facebook