人事・総務コラム

「人的資本可視化指針」のポイントと

企業が取り組むべきこと

コラム執筆者:深瀬 勝範氏掲載日:2022年10月12日

2022年8月30日、政府は「人的資本可視化指針」を公表しました。

このコラムでは、「人的資本可視化指針」のポイントを整理したうえで、企業が取り組むべきことについて解説します。

まず、これまでの「人的資本の情報開示」の動きを見てみましょう。

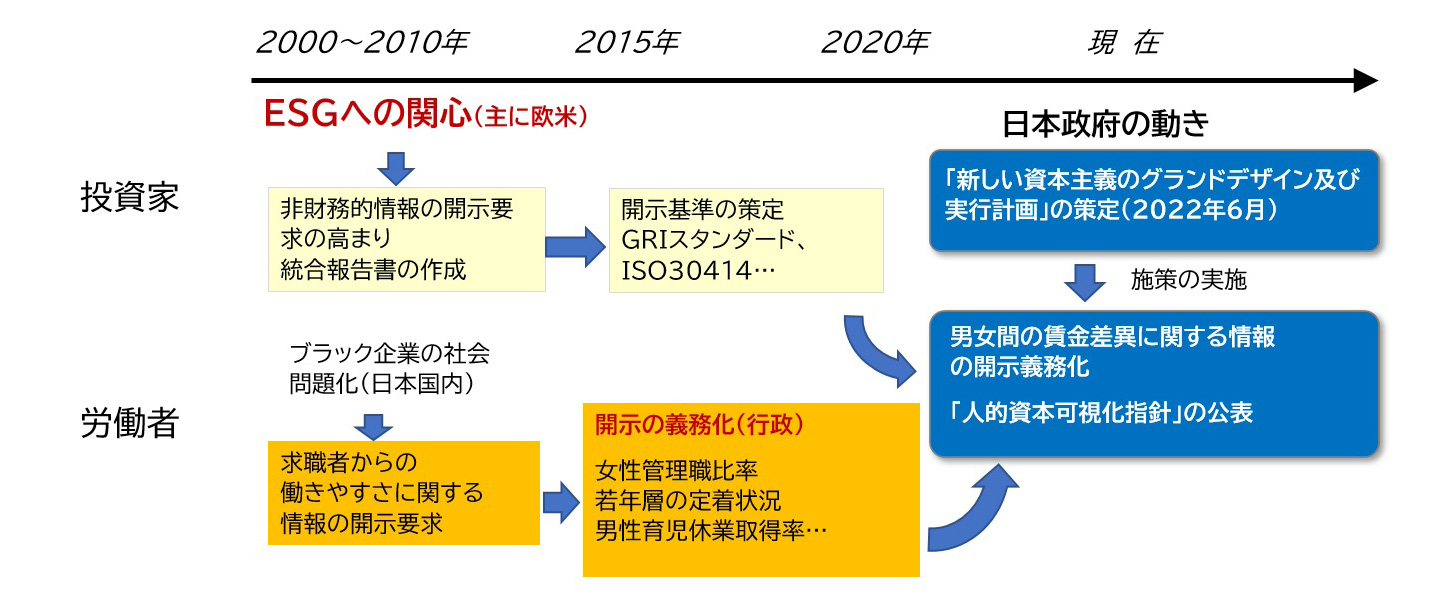

【図表1】これまでの「人的資本の情報開示」の動き

欧米では、2010年頃から、ESG(環境・社会・企業統治)に対する社会的関心の高まりを受けて、投資家が企業に対して「環境への取組み」や「人材育成」等に関する情報開示を求めるようになりました。この要求に応えるため、欧米企業は、人的資本の情報開示を積極的に行うようになったのです。そして、こうした動きの中で、情報開示に関する統一的なルールが必要となり、「ISO30414」等の国際的な基準が策定されました。日本企業においても、環境への取組みや人的資本の情報も盛り込んだ「統合報告書」を作成し、国内外の投資家に公開するところが増えてきています。

日本においては、労働者から企業に対して情報開示を要求する動きも高まっています。求職者や学生は、ブラック企業への就職を避けるため、企業に対して「働きやすさ」等の情報開示を求めるようになり、このような動きを受けて、行政も「若年層の定着状況」等の情報を求人票に記載させる等の対応を行ってきました。今や、企業は、働き方等に関する様々な情報を労働者に開示するようになっています。

このように、投資家や労働者からの情報開示要求が高まる中、2022年6月、政府は、経済運営の方向性をまとめた「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を策定し、そこで次の2点を示しました。

①については、同年7月に、女性活躍推進法の省令・告示の改正が行われ、労働者301人以上の事業主は男女間の賃金差異に関する情報を開示することが義務付けられました。

②については、同年8月に「人的資本可視化指針」が公表されました。今後は、この指針に基づいて、それぞれの企業において、人的資本の情報開示が行われていくことになります。

それでは、「人的資本可視化指針」のポイントについて説明します。

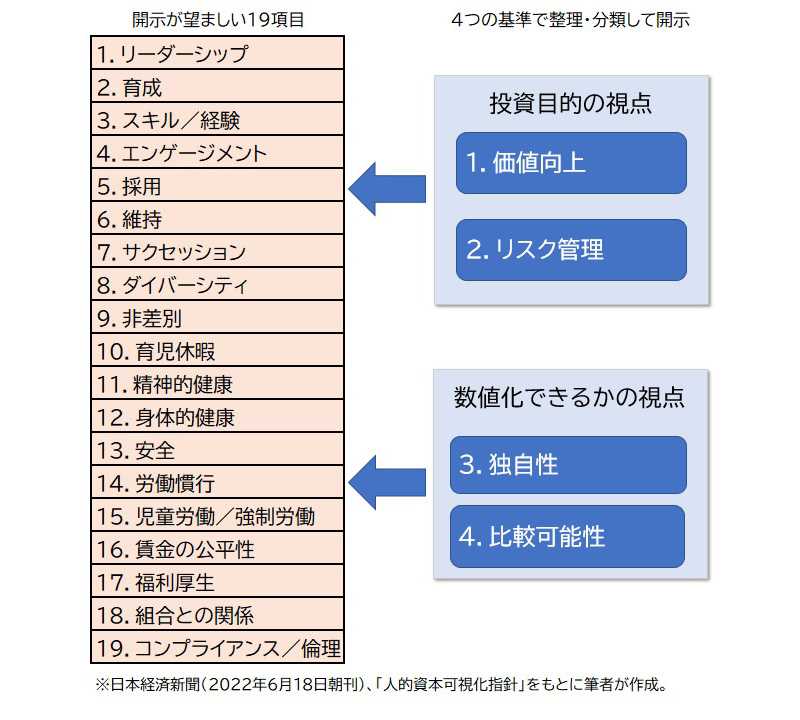

【図表2】「開示が望ましい19項目」と「項目整理のための4基準」

「人的資本可視化指針」の策定は2022年8月のことですが、実は、同年5月頃から「政府は、人的資本に関する19項目について4つの基準から情報開示を求める指針を策定する」ことが新聞報道等で流されていました。(【図表2】参照)

しかし、実際に公表された指針を見ても、情報開示するべき19項目に関する定義や指標等に関する具体的な記述は、ほとんど見当たりません。

また、人的資本の情報開示の方法についても、「今後、有価証券報告書の記載事項として開示が上場会社等の開示が求められていくこととなる」などの記述にとどまっており、「どの情報を、どのような方法で開示すればよいか」ということについては具体的に定められていません。

ですから、公表された指針を見た人事関係者の中には、「このような曖昧な内容では対応のしようがない」と思った人もいらっしゃるようです。

実は、この「曖昧さ」こそ、今回の指針の最大のポイントで、それは「開示する情報項目や開示方法は、各社が考えて、決定するべきこと」という行政側のスタンスを示しています。

指針の名称となっている「可視化」という言葉は、「人的資本の状況を数値やグラフで表すことによって明確化する」ということに加えて、「人的資本と企業価値向上との関係性を図式化して、説得的に伝える(指針では「ROIC逆ツリー」として例示されています)」という意味でも用いられています。

したがって、各社は、この指針を参考にして、人的資本と企業価値向上の関係性の可視化を行ったうえで、自社が開示するべき情報を選定し、自社に適した方法で開示していくことが必要です。

それでは、この指針を受けて、各社はどのような取り組みをすればよいのでしょうか。

情報開示の担当部署は「人的資本に関することだから人事部門」と考えがちですが、投資家への情報提供という点を重視すると、IR・広報部門の方が適しているかもしれません。IR部門を事務局とし、人事、財務、マーケティング、技術等の責任者をメンバーとする「情報開示委員会」を編成することが、最適な体制と思われます。

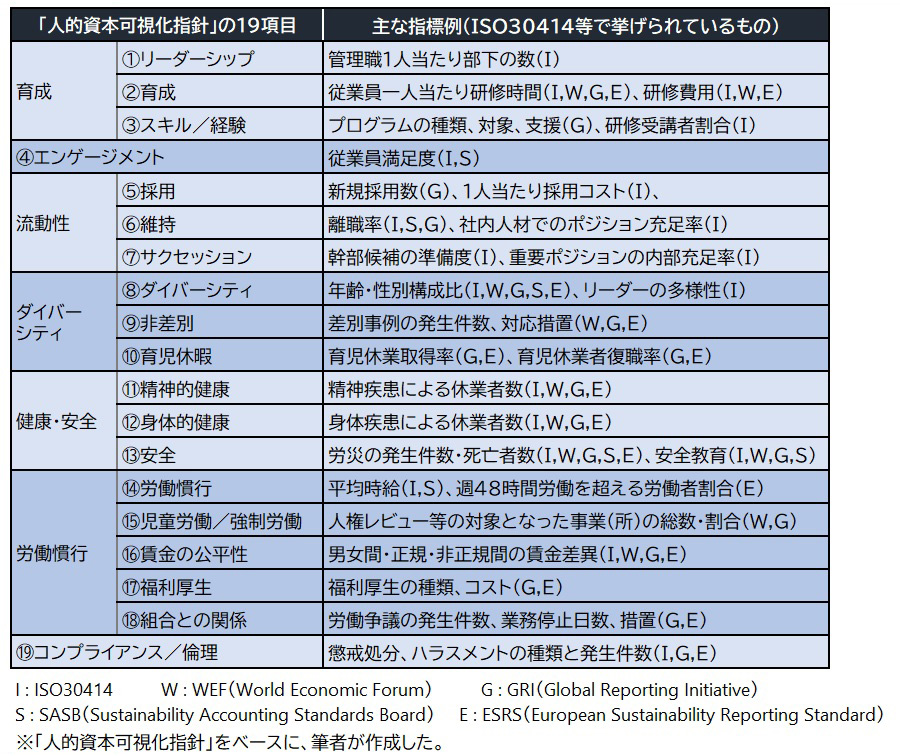

「誰(投資家か、労働者か) に対して、どのような情報を提供するべきか」を考えて、開示情報を選定します。【図表3】では、「人的資本可視化指針」で示された19項目ごとに、ISO30414等に挙げられている主な指標をまとめてあります。これを参考にして自社に適した開示項目を選定してください。また、「社外には開示しないが、重要な情報として社内でモニタリングだけはしておく項目」も選定すると良いでしょう。

情報開示の方法は、投資家向けの情報であれば「統合報告書への記載」、労働者向けの情報であれば「厚生労働省が運営する職場情報総合サイト(しょくばらぼ)へのデータ掲載」等、情報開示先への届きやすさを考えて決定します。

開示した人的資本情報が他社よりも見劣りしていたり、年々悪化していたりすると、投資家や労働者が自社から離れていってしまいます。ですから、情報のモニタリングを常に行って、人的資本の状況を改善させるように、対応策を講じていくことが必要です。

【図表3】「人的資本可視化指針」の19項目と主な指標

最後に、人的資本の情報開示を進めるうえで人事関係者に必要なことを2点挙げます。一つ目は「情報・データを活用した説明力の向上」です。人的資本の情報を開示する以上、人事関係者は、投資家や労働者に対して、その情報に関することを適切に説明することが求められますので、それに対応できるだけの説明力の向上が必要です。もう一つは「情報収集力、分析力の向上」です。今後は、他社の人的資本に関する情報が入手しやすくなります。それらの情報を収集、分析して、自社の戦略を的確に策定する能力を磨いておくことが必要です。

「人的指針可視化指針」の公表により、日本企業における人的資本の情報開示は本格的に動き出すものと考えられます。このコラムを参考にして、各社で人的資本の情報開示に向けた取り組みを進めていただきたいと思います。