人事・総務コラム

ウェルビーイング経営による

企業成長に向けて

コラム執筆者:深瀬 勝範氏掲載日:2022年12月14日

近年、「ウェルビーイング」に対する関心が高まっています。

このコラムでは、従業員の幸福感の維持向上により企業成長を目指す「ウェルビーイング経営」について解説します。

ウェルビーイングとは、「肉体的、精神的、社会的に満たされており、幸福を感じる状態のこと」を指します。言葉としては昔からありましたが、日本において関心が高まりだしたのは、2010年代前半に新聞報道等で「小国ブータンの幸福度が高いこと」を取り上げた頃からでしょう。当時は、ブラック企業が社会問題化していたこともあり、「あくせく働いて経済的な豊かさを追い求めるよりも、健康で家族と平穏な暮らしをしているほうが幸福ではないのか」という思いが、日本人の間に急速に広がりました。こうした動きを背景に、日本企業において、従業員のウェルビーイングを高めることにより、モチベーション向上や退職抑制を図り、それを企業の成長に結びつける「ウェルビーイング経営」が実践されるようになってきたのです。

ウェルビーイングへの関心は高まったものの、いまだに多くの人が「ウェルビーイングの向上は、本当に企業の成長に結びつくのか?」という疑問を持っています。その人たちは、言うでしょう。

「もし、ウェルビーイングが企業の成長に結びつくのであれば、幸福度が高いブータンは相当な経済成長を遂げて、今頃、先進国の仲間入りをしているはずだ。しかし、現実にはそうなっていないじゃないか。」

確かに、その通りです。

では、このように思った人は、逆の見方、つまり「ウェルビーイング低下は、企業の成長の阻害要因にならないか」と考えてみましょう。

急成長を遂げていたが、多くの従業員が過重労働に陥り、退職者増加を招いて、行き詰まってしまったベンチャー企業。事業は安定していたのに、従業員満足度が低下して、組織の活力が失われて衰退していった大企業…。誰もが、こうした事例を知っているはずです。

こうした事例が数多く存在することは、「ウェルビーイング低下は、企業の成長の阻害要因になる」ということを明確に示しています。

ウェルビーイング経営にすでに取り組んでいる企業は、この点に着目しています。つまり、これらの企業は、生産性低下や退職者の増加などが生じないように、従業員のウェルビーイングの状況を常に把握し、そこに低下傾向が見え始めたら、働き方改革や報酬制度改定等の対策を速やかに実施して、結果として成長を持続させているのです。

「従業員を幸福にして、企業を成長させるなんて理想に過ぎない」と思っていた人も、「ウェルビーイング低下を感知して、スピーディーに対策を講じることによって、企業の成長を持続させる」という現実的な側面を知れば、ウェルビーイング経営の必要性を認識していただけるものと思います。

ウェルビーイング経営は、次の3つのステップで進められています。

会社は、まず、社内のウェルビーイングの状況を把握することが必要であり、そのためには従業員にアンケート調査を実施します。

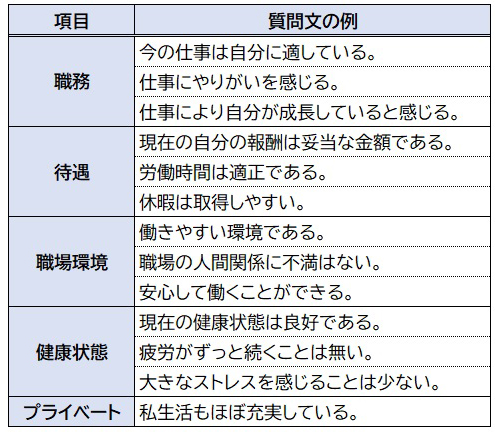

【図表1】は、ある会社で実施されている「ウェルビーイング調査」の質問項目です。従業員は、各項目について「満足/どちらともいえない/不満」の3段階で回答し、「満足」という回答が多い人ほど、ウェルビーイングが高いという捉え方をします。また、各項目について「満足者の割合 - 不満者の割合」を算出し、これが組織全体のウェルビーイングの状況と捉えます。

【図表1】ウェルビーイング調査の質問文の例

このアンケート調査は、できるだけ1か月ごと(少なくとも3か月ごと)に行うようにします。幸福感は、その時々の状況に応じて変化します。その変化をタイミングよく捉えるために、アンケート調査は、頻度を多めに、かつ一定期間ごとに実施することが必要です。

会社は、アンケートの回答の集計、分析を行います。分析のポイントは。次の2つです。

①時系列での変化に着目する

企業の成長の阻害要因となるものは、「ウェルビーイングが低い項目」ではなく、「ウェルビーイングの低下傾向が続いている項目」や「プラスからマイナスに転じた項目」です。したがって、分析においては、過去のアンケート結果も使い、時系列での変化に着目します。

②項目間の関係性も分析する

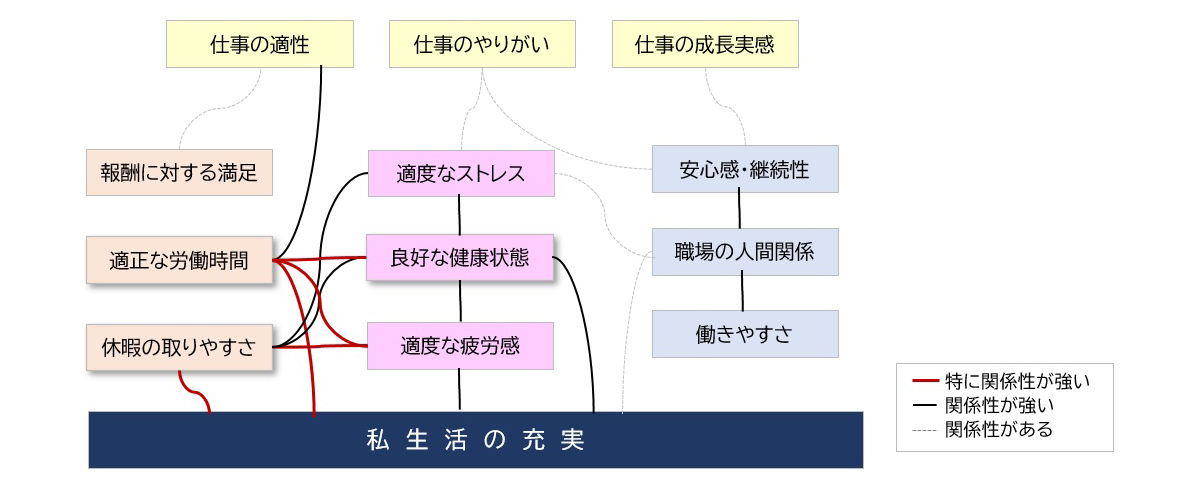

統計的手法(相関分析など)を用いて、項目間の関係性も分析することも重要です。例えば、「疲労度との関係性が強い項目は何か」ということを調べれば、疲労の原因となっている要因を推測し、対策の検討に役立てることができます。

【図表2】は、アンケート結果に基づき、項目間の関係性を図示したものです。この例の場合、「労働時間」や「休暇の取りやすさ」が他の項目との関係性が強く、この2項目を改善することにより、ウェルビーイングが大幅に改善することが見込まれます。

【図表2】ウェルビーイング項目間の関係性

会社は、アンケートの分析結果からウェルビーイングの低下傾向が見えたら、速やかに対応策を実行します。また、希望する従業員には、分析結果をフィードバックして、自分の健康管理やキャリア開発などに役立ててもらうこともできます。

なお、近年、「人的資本の情報開示」を積極的に行うことが社会的に求められていることから、従業員のウェルビーイングに関する情報を社外に公開している会社もあります。ウェルビーイング向上に取り組んでいる会社の姿勢を示すことにより、企業イメージを向上させて、投資の呼び込みや採用力の強化を図っているのです。

このように、企業は、従業員のウェルビーイングを常に把握・分析し、それが低下し始めたら速やかに対応策を講じることにより、業績を悪化させる要因を除去し、成長を持続させることができます。しかし、ウェルビーイング経営には、いくつかの課題もあります。

まず、ウェルビーイングは、従業員の健康や私生活が関わってくるので、会社は、その把握・分析において、プライバシーの保護に十分な配慮をしなければならない、ということです。例えば、「ウェルビーイング調査は、希望者のみに行い、その結果は目的以外のことには一切利用しない」などの工夫が必要です。

また、ウェルビーイングの向上は、個人の気持ちの持ち方次第なので、会社ができることには自ずと限界がある、ということです。例えば、「残業を減らしても、従業員が帰宅後にオンラインゲームを長時間してしまうと、かえって疲労度が増して、ウェルビーイングが低下する」といったこともあります。ですから、会社ができることは「従業員のウェルビーイング向上の支援」ぐらいに考えておかなければなりません。

このような課題はありますが、今後、多くの日本企業がウェルビーイング経営に取り組んでいくものと考えられます。皆様におかれましても、このコラムを参考にして、ウェルビーイング経営に取り組まれ、会社、従業員の両方の成長を実現させていただきたいと思います。