人事・総務コラム

職業生活ウェルビーイングのヒント

コラム執筆者:井上 亮太郎氏掲載日:2023年2月13日

みなさんは、「働く」という言葉からどのような事をイメージされますか?人によっては、「満員電車での出勤」や「うんざりするようなクレーム対応」といったネガティブなイメージかもしれませんし、「仲間との談笑」や「目標達成時の誇らしさ」あるいは「給与やボーナス」といった金銭的な報酬を想起する方もいるかもしれません。このような人がそれぞれに思い描く「働く」というイメージの起点には、価値観としての「労働観」が介在しています。

労働観とは、①私は、なんのために働くのか?②家庭や組織との関係はどうありたいか?③どんな条件で働きたいか?といった3つの側面から整理されることがありますが、本稿で特に着目したいのは、①何のために働くのかといった労働の本質・意義に対する理解です。(清川&山根,2004 1)

私たちは、生活を送る中で日々様々な物事に対峙(認識)し、たとえ無意識だとしてもなんらかの「解釈」をしています。そして、その解釈によってさまざまな「感情」が生起されることになります。私たちが物事を解釈する際には、自身のこれまでの経験や思い描く理想状態、周りの人の状態などと突き合わせる(比較する)ことで意味づけをしますので、職業生活においてはご自身の現時点での「労働観」がポイントになってくるのです。

ご自身の労働観に照らして、好ましい事象であれば「楽しい」「嬉しい」「誇らしい」といったポジティブな感情が、好ましくなければ「怒り」や「悲しみ」などネガティブな感情が生起されることでしょう。単純化して例えるならば、「仕事とは、個人が楽しいかどうかよりも社会貢献性を重んじる」という方であれば、仕事自体が単調であったり多少辛い事があったとしても、お客様からの感謝の一言があれば「嬉しさ」「誇らしさ」とった好ましい感情が生起するでしょう。また、「個人としての能力向上や楽しさを重んじる」方であれば、日々の業務が単調で楽しさを感じられない環境は、前者の方以上に耐え難いことでしょう。個々人にとってより良い状態で過ごすためにも、ご自身の労働観について改めて振り返っておくことは大切です。

このような職業生活の状態について、好ましくより良い状態にある事を「ウェルビーイング(Well-being)」と言います。WHOの定義を引用して「身体的・精神的・社会的に良好な状態」と説明されたり、日本語に訳する際には「幸福(幸せ)」な状態と表現される事も多い概念です。

では、みなさんは、今、はたらいていてウェルビーイングな状態だと言えますか?「Yes!」と即答できる方は素敵ですね。とはいえ、職業生活にも波がありますので、どうすれば今の状態を維持できるかを考え、対処していくことは大切です。他方で、今はあまり良い状態ではないという方はどうでしょう。健康状態と同様、なんらかの職業生活習慣の改善を試みる必要があるかもしれません。

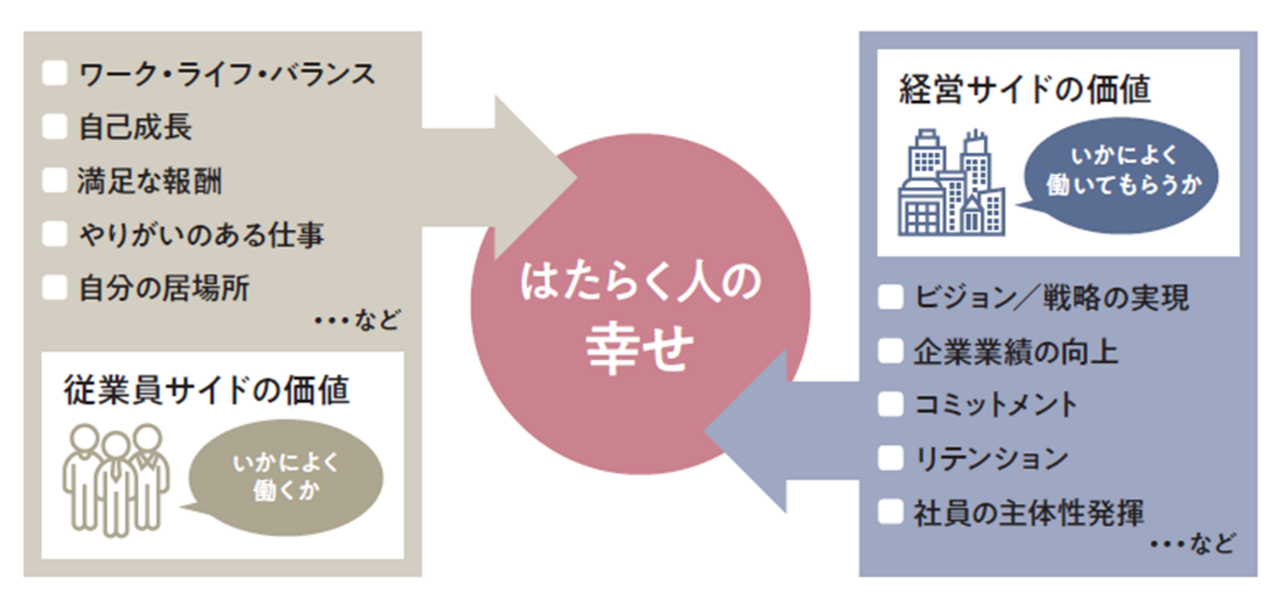

従来より、従業員の主に身体的健康を促進するマネジメント概念として「健康経営」がありますが、最近では、更に精神的健康や社会的なつながりなどを含めた包摂的な概念として「ウェルビーイング経営」、また、ほぼ同義的ながら財務・会計領域の関心から「人的資本経営」というマネジメント概念が提唱されています。これら包摂的な概念に関心が寄せられる背景には、主観的幸福感の高い従業員は欠勤や早期離職のリスクが低く、仕事や組織へのコミットメントが高く、そうでない人よりも高いパフォーマンスが期待できるといった科学的な研究報告が多く蓄積されてきている事があげられます。これまでは「従業員満足(Employ Satisfaction)」や仕事への熱意・没頭・集中状態を表す「ワーク・エンゲイジメント(Work Engagement)」といった概念が組織サーベイなどのKPIとして活用されてきましたが、「従業員満足度」が従業員にとっては望ましい観点であるものの組織にとっては福利厚生的位置づけに留まっていた点、「ワーク・エンゲイジメント」が組織にとっては望ましいが従業員によっては望まない過酷な状態とも考えられる点もあり、補完・代替する概念が求められていました。「ウェルビーイング(幸せ)」とは、多くの就業者にとって好ましく、かつ、従業員が主観的幸福感の高い状態にあると高パフォーマンスが期待できるわけですから、両者が共に目指すことのできる概念(KPI)だと言えるのです。

【図表1】執筆者より提供

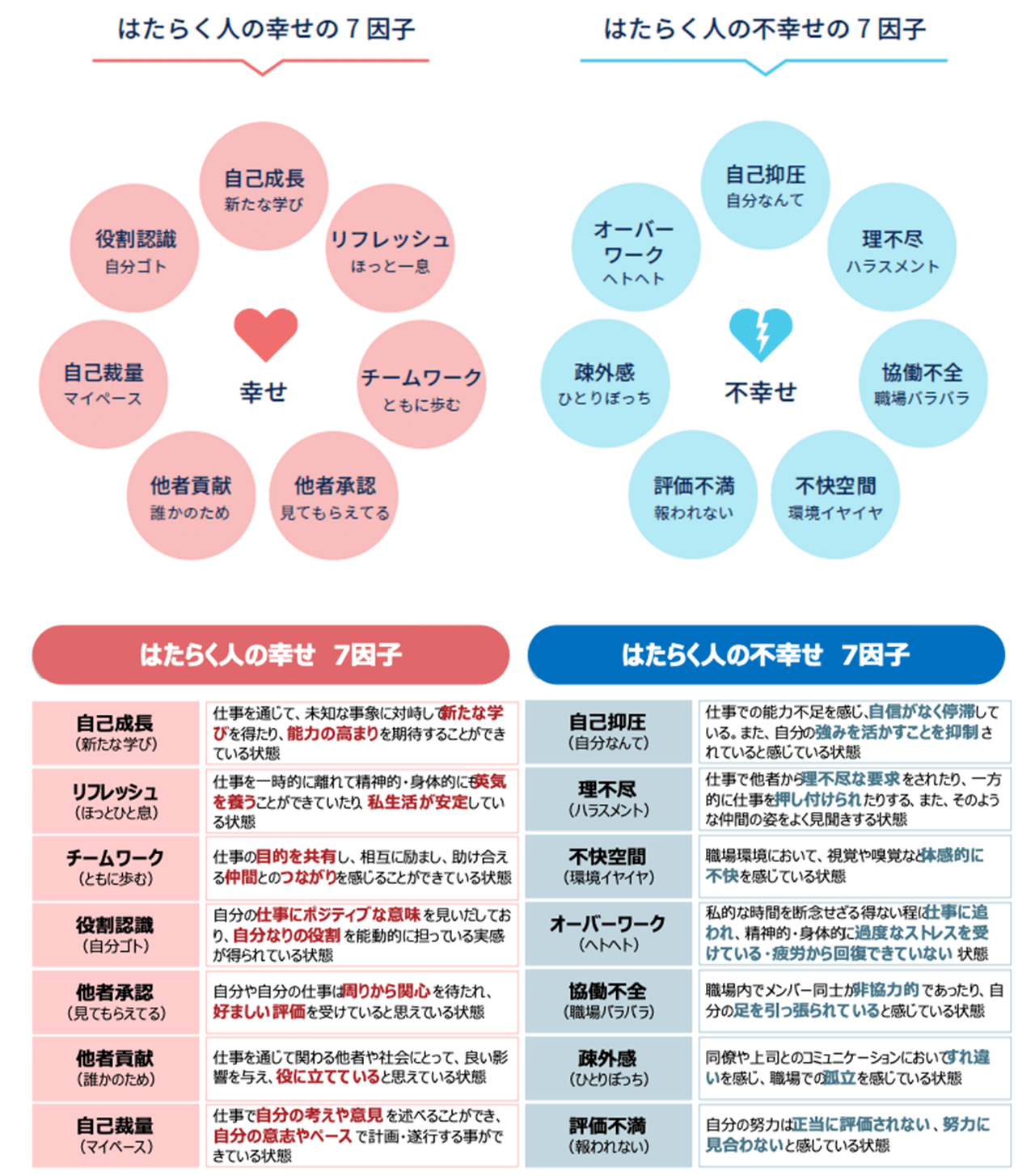

では、どうすればウェルビーイングな状態は実現できるのか。職業生活におけるウェルビーイングな状態とは個々の労働観や取り巻く環境などによって一様ではないため、「幸せの形は人により異なる」という前提に立つことが大切です。そのうえで、職業生活において幸せや不幸せが生じる要因に着目すると介入のヒントが見えてきます。筆者が慶應義塾大学の前野隆司教授らと共に述べ1万人以上の就業者データを分析したところ、職業生活における幸せと不幸せの要因はそれぞれ7つの因子で概ね説明することができる事がわかりました。これを 「はたらく人の幸せの7因子/不幸せの7因子」2と称し、アンケートによる 診断 3も無償公開しています。(図表1・2)

【図表2】執筆者より提供

それぞれの因子の状態を可視化することで、ウェルビーイングという曖昧な心的状態について内省したり他者と対話するための観点が明瞭になります。筆者らは、企業や自治体においてウェルビーイング向上のための介入支援を行っていますが、その際の切り口は大別すると以下の3点になります。

職業生活ウェルビーイングとは、自分なりの目的地を見据えて歩むプロセスと考えることもできます。決して平坦な道とは限らない道中、時にもがきながらも充実感や誇らしさ、楽しさを感じることができている状態。このような状態を維持するためには、主体的な意思決定や一定の余裕(楽観性)なども影響することが報告されています。また、「幸せを感じたい」とあまり強く思いすぎないこともヒントになりそうです。筆者の研究で「“幸せを感じたい”と強く意識している人ほど、幸福感を得やすい」と仮説して検証したところ、因果関係は確認できませんでした。むしろ日頃から幸福感を感じている人ほど、「はたらく上でも幸せを感じることは大事なこと」という価値観が強化されていく事が確認されました。つまり、はたらく幸せを重視するようになるのは結果であり、そうある事を強要されたり意識しすぎるとかえって現実に落胆したり、他者と比較しすぎて不幸度が増してしまう可能性が示唆されたのです。ウェルビーイングの実現には、自身の考え方や行動で対処可能な領域もあれば、及ばない領域も多々あります。唯一絶対の解はありませんが、自身にとって好ましい環境を自ら作るか、そうでなければそのような環境に身を置く(自己選択する)ことは、個人が取れる健全な方略だと言えそうです。

本稿に目を止めて頂きましたみなさん一人ひとりがウェルビーイングでありますように。

出典: