人事・総務コラム

2025年4月施行の新給付金「出生後休業支援給付金」

「育児時短就業給付金」の概要と企業の実務対応

コラム執筆者:北 光太郎氏掲載日:2025年7月1日

人事・総務コラム

コラム執筆者:北 光太郎氏掲載日:2025年7月1日

2025年4月1日から育児休業制度を支える新たな給付金として「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。これらは政府の「こども未来戦略」に基づく制度拡充で、共働き家庭における子育て支援と男性の育児参加促進を目的とした制度です。

本記事では、新たに創設された給付金の制度概要と企業が取り組む具体的な対応策を詳しく解説します。

「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は2025年4月から新たに創設された雇用保険の給付金です。それぞれの給付金の概要について解説します。

出生後休業支援給付金は、育児休業を夫婦ともに取得した場合に支給される給付金です。特に男性の育休取得促進をねらいとしており、出産直後の育児休業中の収入減を補うことを目的としています。厚生労働省が公表しているアンケートでは、男性が育休を取得しない最大の理由は「収入を減らしたくないから」という結果があります。出生後休業支援給付金はその不安を解消するための制度といえます。

※参考:厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」

出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者である従業員とその配偶者が、子の出生直後の一定期間内にそれぞれ14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得することが要件です。具体的には、父親は出生後8週間以内、母親は産後休業終了後8週間以内に夫婦そろって14日以上の育休を取得することで給付対象となります。ただし、配偶者が自営業・無職などで育休を取得できない場合や、ひとり親家庭などのケースでは本人のみの育休取得でも受給可能です。まずは従業員から出産予定日や配偶者の状況をヒアリングし、要件を満たすか確認しましょう。

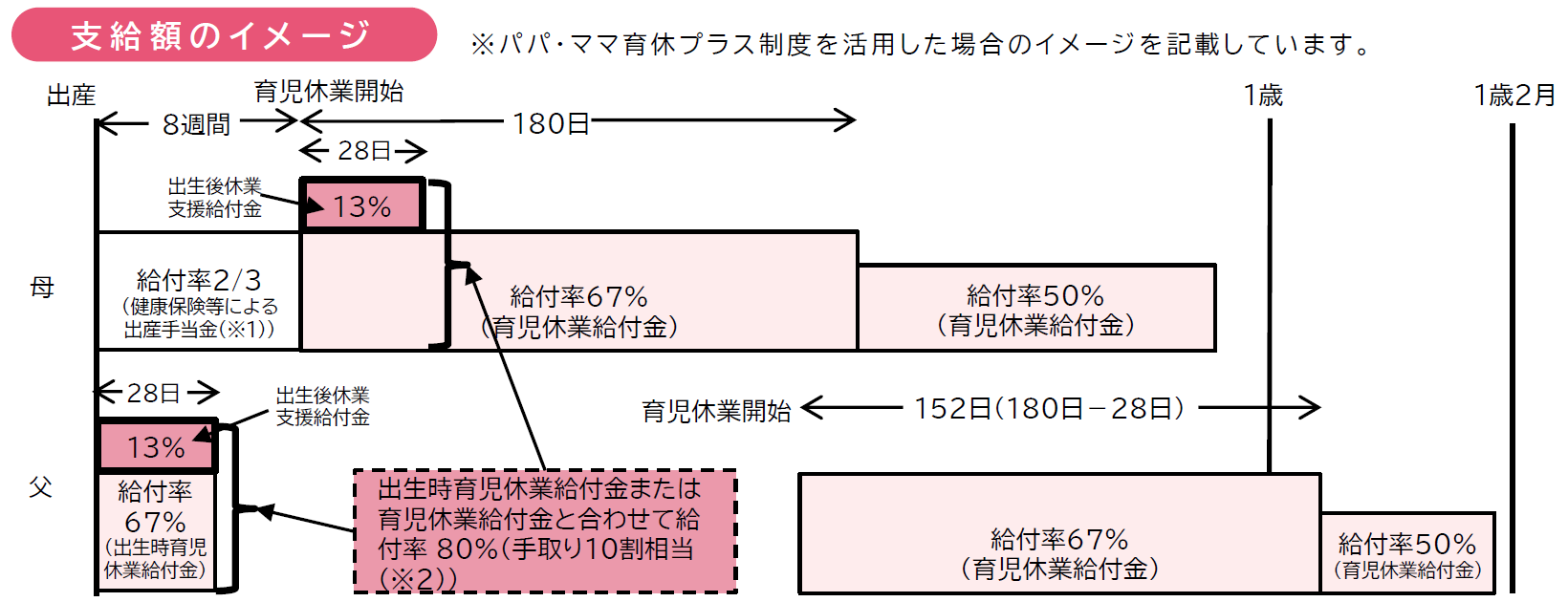

出生後休業支援給付金は、育児休業取得期間のうち最大28日分を上限として、休業開始前賃金の13%に相当する額が支給されます。既存の育児休業給付金(休業前賃金の67%)に上乗せして支払われるため、両方合わせた給付率は約80%となり、社会保険料免除の効果も考慮すると手取り相当が確保できるようになっています。

例えば、育休開始前の月給が30万円の従業員の場合、通常の育児休業給付金で約20万円相当が支給され、さらに出生後休業支援給付金で約4万円が追加支給されるイメージです。結果として在職時とほぼ変わらない手取り収入となるため、経済的理由で育休取得をためらう必要がなくなります。

※出典:厚生労働省「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します」

給付金の申請手続きは、通常の育児休業給付金の申請に併せて行う形となります。育児休業開始時に会社経由でハローワークへ提出する「育児休業給付金支給申請書」が、2025年4月以降様式変更されており、出生後休業支援給付金の項目が追加されています。そのため、人事労務の担当者は最新の申請書様式を入手し、育休取得者から配偶者の育休取得日数など必要情報を確認の上、初回申請時に忘れず記載・提出することが重要です。なお、申請時に配偶者の雇用保険番号が必要になる場合がありますので、その点についても注意しましょう。

※参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

育児時短就業給付金とは、育児のために所定労働時間を短縮して働く従業員を支援するための新しい給付金です。育児休業から復帰する際、「いきなりフルタイム復帰は大変だがキャリア上あまり長く休めない」というニーズに応える制度で、男女問わず柔軟に短時間勤務を選択しやすくなるでしょう。

対象となるのは雇用保険被保険者であり、2歳未満の子を養育するために会社の育児短時間勤務制度(一般的に所定労働時間を1日6時間に短縮する制度)を利用して就業している従業員です。

対象期間は子が2歳になる前日までで、法定の3歳未満までの短時間勤務制度利用期間のうち2歳までが給付金の支給対象となります。支給を受けるためには以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

これらの要件により、育児休業を取得せず最初から時短勤務を選択した場合でも一定の雇用保険加入歴があれば対象となり、育休取得後に復帰して時短勤務に入った場合も継続的に支援が受けられる仕組みとなっています。

育児時短就業給付金は、短時間勤務中に支払われた賃金の10%相当額が給付金として支給されます。例えば、時短勤務により月収が20万円に減少した場合、20万円の10%である2万円が給付されるということです。ただし、賃金と給付金の合計が短時間勤務開始前の賃金を超えないように給付率が調整されます。そのため、時短勤務者が通常勤務の収入を上回ることはありません。

育児時短就業給付金を受け取るには、短時間勤務開始時に「育児時短就業開始時賃金の届出」を提出し、受給資格の確認を受ける必要があります。その後、原則として2ヶ月ごとに育児時短就業給付金の支給申請を行います。(初回は受給資格の確認と支給申請は同時でも可)

初回申請時には、子の出生を証明する書類や短時間勤務開始日が分かる書類、短時間勤務前の所定労働時間を示す書類(雇用契約書など)、短時間勤務中の各月の賃金額を証明する書類(賃金台帳など)を添付します。

以降の申請でも、支給対象月ごとの賃金額を証明する資料提出が必要です。人事労務担当者は時短勤務者の賃金情報を適切に把握・証明できるよう準備しましょう。

※参考:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

新しい給付金制度を活用するためには、人事労務担当者は早めに対応を講じる必要があります。ここでは、企業として取り組むべき具体的な対応ポイントを解説します。

まず給付金の対象となる2025年4月以降に子どもの出生予定がある従業員や、2歳未満の子を育てている従業員をリストアップしましょう。

産休・育休の申出をしている従業員だけでなく、男性従業員で配偶者が出産予定の方も対象になるため、注意が必要です。男性社員の場合、自ら申出がないと見落としがちですが、該当者には企業側から積極的に情報提供する姿勢が求められます。社内報や社内のイントラネット、説明会の開催などを通じて制度の目的やメリットを周知しましょう。

必要書類をあらかじめリストアップし、従業員側で準備が必要なものは早めに案内をしましょう。特に出生後休業支援給付金は夫婦の育休取得状況の確認やひとり親を証明する書類が必要になる場合があります。従業員の状況に応じて必要書類が異なるため、公式のパンフレットを確認し、場合によってはハローワークに問い合わせるなどの対応を取るようにしましょう。

給付金の活用には、従業員の育休・時短勤務に関する情報を正確に管理し、必要な部署と連携することが欠かせません。

人事データベースに従業員からヒアリングして得た配偶者の育休取得状況や給付金を申請するタイミングなどを記録しておくなど工夫をしましょう。給付金の申請準備から支給決定に至るまでのプロセスを社内で見える化し、担当者間で情報共有することが大切です。また、定期ミーティングで進捗を確認しあうのも有効です。情報管理・連携体制を整えることで、従業員からの申出対応から給付金の申請・受給確認までスムーズに行えるようになります。結果として、従業員にとって使いやすい制度運用が実現し、会社としても育児支援制度の利活用状況を正確に把握できるようになるでしょう。

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、企業の人事労務担当者にとっても新しい制度です。支給要件や対象者を確認し、従業員に対して忘れずに案内しましょう。

今回の給付金が創設されたことで、特に男性社員の育休取得が促進され、女性社員の早期職場復帰も選択しやすくなります。制度を積極的に活用し、「収入が減るから育休を諦める」「フルタイム復帰しか選択肢がない」といった状況をなくしていくことが、従業員のモチベーション向上や離職防止、企業の生産性向上にもつながるでしょう。

必要に応じて厚生労働省のリーフレットや専門セミナー等も活用し、最新情報をアップデートし続けることが大切です。社内で制度運用を軌道に乗せることで、従業員が安心して育児と仕事を両立できる職場環境づくりができます。ぜひ新制度の趣旨を活かし、企業全体で「共働き・共育て」を応援していきましょう。