サイト内の現在位置

プログラミング教育で子どもたちを笑顔に 社員ボランティアが支える学びの場

NECソリューションイノベータでは、社員一人ひとりがボランティア活動を通じて社会課題への理解を深め、事業活動へのフィードバックや社員個人のWell-beingの向上につなげられるよう、企業市民活動を推進しています。その取り組みの一環として、社員自身が主体的に関わる活動を応援しています。子ども向けのプログラミング教室を主宰するリテールソリューション事業部の西村公児は、NECグループの社員にも広く呼びかけながら、品川区と連携したプロジェクトやMinecraftカップへの挑戦などの活動を展開しています。子どもたちとの交流を通じて、どんな学びや喜びを見出しているのか聞きました。

年間90回以上の講座を開催し、子どもたちを支援

「地区大会への進出が決まった瞬間、泣いて喜ぶ子やうれしさのあまり小躍りをする子もいました。子どもたちのそうした姿を見て、私も心からうれしくなりました」──そう語るのは、ボランティアで小学生のプログラミング指導を行う西村。彼が指導する小学生チームが、教育版マインクラフトの作品コンテスト「Minecraftカップ」で予選を勝ち抜いた時の様子をそう振り返ります。

自身の子どもが成長する過程で、「子どもを支援する活動をしたい」と考えるようになり、2018年からNECソリューションイノベータが企業市民活動として実施しているプログラミング教室のボランティアに参加。今では自身で教室を運営するほか、講師として招かれる機会も多く、年間90回以上の講座を行なっています。

「会社が実施している子ども向けのプログラミング教室にボランティアスタッフとして参加したのが、活動の出発点です。指導の進め方のイメージがつかめると、自宅の近所の児童センターでも開催できるのではと思い、企画を持ち込んで自分で教室を開催するようになりました」

エンタープライズ事業ライン リテールソリューション事業部 主任

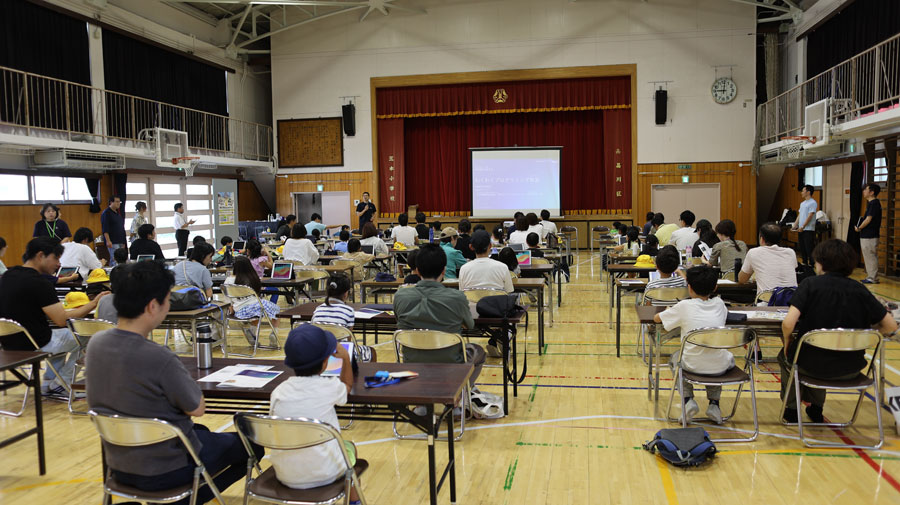

NECソリューションイノベータでは、社員が主体的に活動を進められるよう、ボランティア講師が講座で使用する資料を整備し、社内ポータルサイトで講師やサポートスタッフを募集しています。また、志を同じくする社員同士が気軽に交流できるよう、NECグループ全体で利用している社内チャットツール内にコミュニティの場を設けています。西村は、ボランティア募集で集まった約10人の社員とともにプログラミング教室を開催。それに手応えを感じ、社内コミュニティを活用し、自らが企画する活動に賛同する仲間を広く募りました。

活動を続ける中で、「地域のニーズを把握することが必要だ」と感じ、品川区役所を訪問。そこから新たな展開へとつながっていきます。

子どもたちの未来を支える「すまいるキッズ」の設立

「品川区の担当者と意見を交わす中で、活動を継続するためには任意団体を立ち上げ、品川区の助成金制度を活用するのがよいのでは、という提案を受けました。最初は戸惑いましたが、活動には相応の経費もかかるため、思い切って団体を設立することに。そうして2021年、プログラミングを通じて子どもたちの表現力や自己肯定感を高めることを目的とした任意団体『すまいるキッズ』をスタートしました」

設立初年度は、年間で計21人の小学生がオンラインでプログラミングを学びました。その後、活動を続ける中で地域とのつながりが深まり、2024年度は学校や図書館での対面講座を中心に、計1400人以上の小学生が参加するまでに成長しました。講座では、ボランティア講師向けに用意された資料を基に、会社や社員ボランティアと連携しながら内容を改善し、より良い学びの場を提供しています。

学校での活動が広がった背景には、別のボランティア団体での活動を手伝った際に、学校地域コーディネーターと出会ったことが大きかったと言います。「品川区では、各学校に1人ずつ学校地域コーディネーターが配置され、地域と学校をつなぐ役割を担っています。私の取り組みを伝えたところ、『ぜひ、うちでもやってほしい』と誘いを受け、そこから学校との連携が進んでいきました」

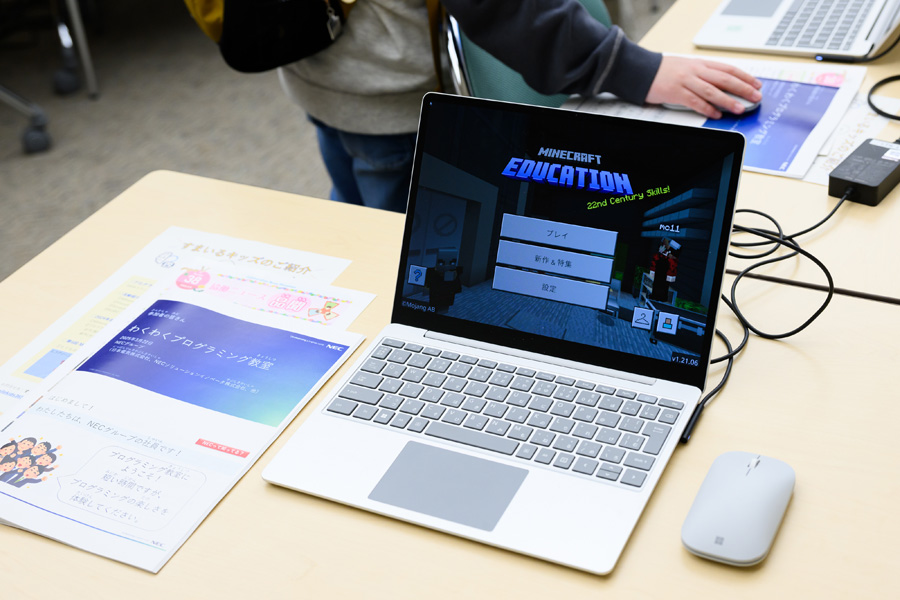

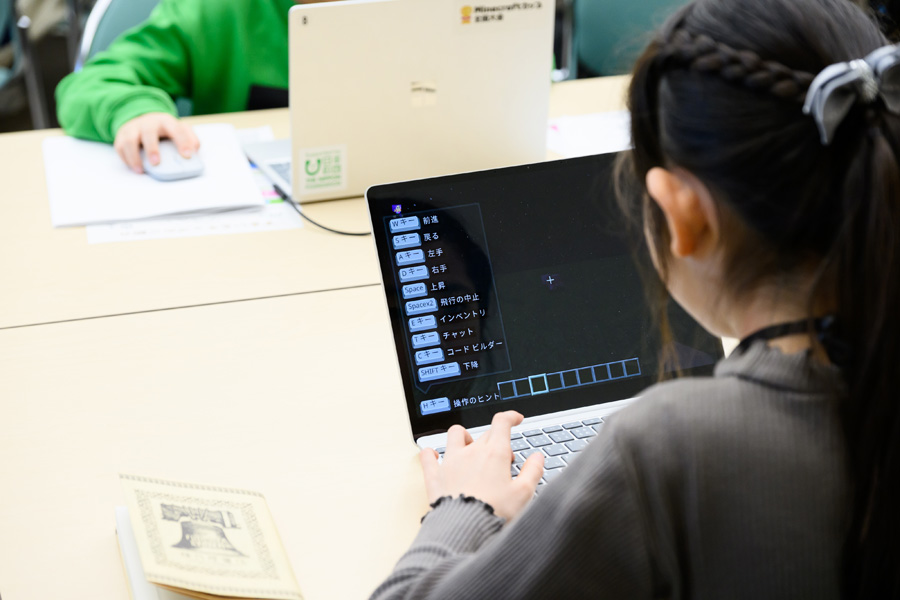

「すまいるキッズ」ではビジュアルプログラミング言語の「Viscuit」や「Scratch」、プログラミング教材ロボット「KUBO(クーボ)」といった多岐にわたるプログラミング教材を活用しています。近年特に力を入れているのが「教育版マインクラフト」です。

「単にプログラミングを学ぶだけではなく、子どもたちの想像力を引き出す独自の取り組みを模索していました。品川区の支援を受ける中で、地域に根ざした人材育成を行いたいと考え、その一環として『Minecraftカップ』への参加を視野に入れ、教育版マインクラフトを教材として活用するようになりました」

小学生だけのチームで地区予選を突破

「Minecraftカップ」は、小中高校生を対象にしたプログラミングコンテストで、第6回となる2024年の大会では大会全体で1万6千人以上が参加しました。参加者は、毎年異なるテーマに沿ってオリジナルのワールド(仮想空間)で競い合う地区予選、動画とスピーチを発表する地区大会を経て、全国大会で最優秀賞が決まる仕組みです。

今回の作品テーマは「Well-being をデザインしよう」。テーマに沿ってこだわった作品づくりに挑戦する「まちづくり部門(部門テーマ:未来のまちを共創しよう)」と、初心者や小学生でも気軽に参加できる「たてもの部門(部門テーマ:未来の技術でパビリオンを創造しよう)」 の2つの部門で募集されました。

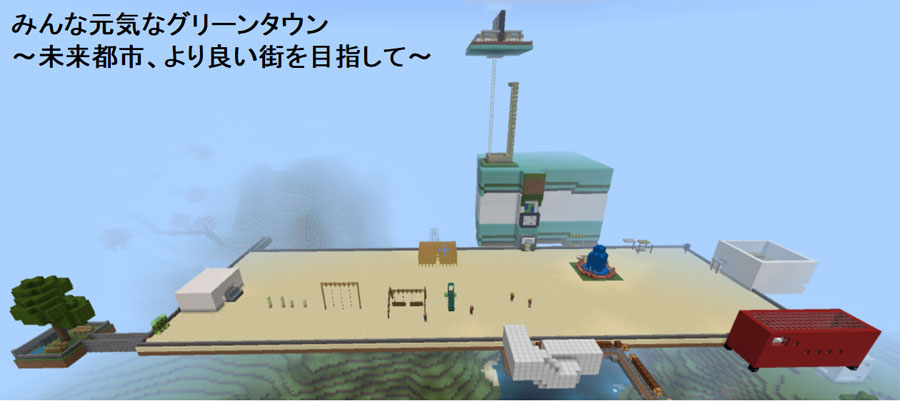

「私たちは『たてもの部門』と『まちづくり部門』の2部門に挑戦し、それぞれの作品づくりに向けてワークショップを重ねました。『たてもの部門』は惜しくも地区予選で敗退しましたが、『まちづくり部門』では地区大会に進出。参加に向けてSDGsや地域に適した家づくりについて話し合う中で、子どもたちの発想は柔軟で、気づいたら空中に小学校が建っていました」

自然環境を守りながら建設する方法を考えた末に生まれた「空中小学校」。さらに、環境負荷を考慮し、交通手段として電気を使わないトロッコを採用するなど、Well-beingを意識した“ワールド”が完成しました。

「『まちづくり部門』の参加資格は高校生以下ですが、私たちのチームは小学生のみ。61チームがエントリーした激戦区の東京ブロックで上位16チームに選ばれ、地区大会にまで勝ち進みました。涙を流して喜ぶ子もいて、子どもたちの努力と成長を強く感じました。みんな本当に頑張ったと思います」

250人の仲間とともに社会課題解決へ。事業化も視野に

NECグループには、職業上のスキルを活かして地域の課題解決に貢献する「プロボノ」に取り組む関連法人として、一般社団法人Nボノがあります。「すまいるキッズ」はそのNボノと連携し、品川区主催の「ウェルビーイング・SDGs推進ファンド事業」にエントリー。「教育版マインクラフトで目指すSDGsシティしながわ」というプロジェクトを実施することになりました。Minecraftカップへの出場を目指しながら、大人と子どもがともにSDGsや社会課題を学ぶ場を創出します。

「3月には品川区の複合施設『ゲートシティ大崎』で体験会やSDGsをテーマにしたワークショップを開催しました。Nボノとの協力によって品川区のファンド事業に参画できたことで、これまでにない規模のイベントとなり、約500人が来場しました」

イベント規模の拡大に伴い、スタッフの数も増加。約10人から始まったNECグループ横断の社内コミュニティは、現在では250人までに成長し、全国各地で活動する社員との交流も活発になりました。なかには、西村と同じように自らが企画して教室を開催するようになった社員もおり、NECグループ内での活動の輪がさらに広がっています。

「ボランティア活動を通じて、多くの人とつながることができました。将来的には、全国どこでもプログラミング教室を開ける体制を、社内の仲間たちと整えたいと考えています。また、企業市民活動の企画運営を担当する部署にも、社員ボランティアの募集や必要機材の手配、講師が使用する資料の整備や印刷など多方面でサポートしてもらい、本当に助かっています。活動当日も、参加者一人ひとりの進み具合に応じてサポート体制を整える必要があります。当社をはじめとしたNECグループの多くの社員に関わってもらうことで、この活動が成り立っていることに感謝しています」

こうしたつながりはNECグループ内にとどまらず、メタバース企業や不登校支援団体との連携にも発展。さらに、事業化を視野に入れた新たな企画も検討しているそうです。

民間のボランティアだからこそできること

2020年度から小学校で必修となったプログラミング教育に関して、「ITに詳しい先生がいらっしゃるかどうかで、学校によって学習環境に大きな差が生じているように思います。だからこそ、民間のボランティアである私たちがサポートできることがあると考えています」と西村は言います。

あらためてボランティア活動のやりがいについてたずねると、こんな答えが返ってきました。

「誰かが喜んでくれることを実感できるのは、私にとって人生を豊かにするものです。特に、子どもたちが新しいことにチャレンジしたり、何かをやり遂げたときの笑顔を見ると、この活動を続けてきて心からよかったと思います。これからも子どもたちのために、未来に貢献できる取り組みを精一杯続けていきたいです」

<関連リンク>

UPDATE:2025.03.31

大会要項 | 第6回Minecraftカップ

大会要項 | 第6回Minecraftカップ

将来世代の「生きる力」を育むためのボランティア活動 ICTリテラシー講座の活動実績は全国トップクラス: コーポレートブログ | NECソリューションイノベータ

将来世代の「生きる力」を育むためのボランティア活動 ICTリテラシー講座の活動実績は全国トップクラス: コーポレートブログ | NECソリューションイノベータ