サイト内の現在位置

調査票の測定項目

当社の組織エンゲージメント調査票で測定する測定項目をご紹介します。

仕事の充実感

独自質問によるワーク・エンゲージメント

仕事の充実感は、ワーク・エンゲージメントに相当する因子で、日本語版UWES-Jの短縮版(Shimazu, et. al, 2008)ととても強い相関があること(収束的妥当性)を確認しています。また、日本語版の内発的モチベーション(堀江ら2007)、日本版バーンアウト尺度に含まれる個人的達成感(田尾1987)、3次元組織コミットメントの中の情緒的組織コミットメント(西田2000)と正の強めの相関を示し、日本版バーンアウト尺度の脱人格化と情緒的消耗感(田尾1987)、および退職意図(青木2001)とは負の弱い相関を示しています。

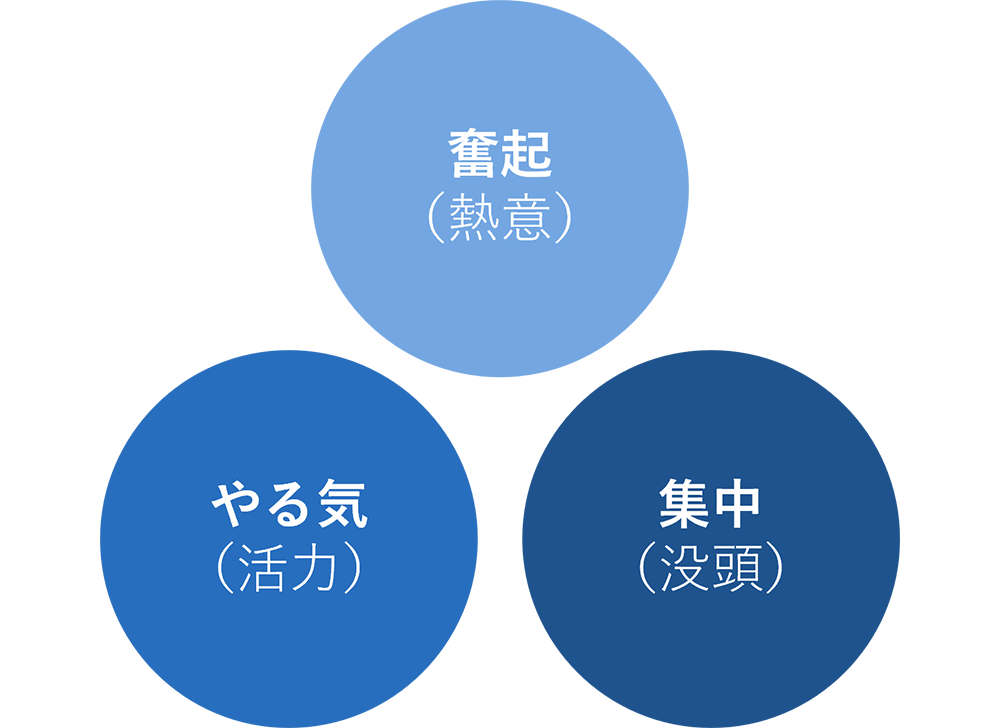

仕事の充実感は、「奮起」「集中」「やる気」を問う4つの質問から構成されています。これらは、ワーク・エンゲージメントの3要素である「熱意」「没頭」「活力」に相当するもので、質問項目からもワーク・エンゲージメント相当を測定していることが確認できます。

仕事の充実感は個人の感情状態です。「やる気を出せ」と言われてもやる気が出るとは限らないように、直接介入は難しいと考えられます。感情を動かすには、小説や映画でストーリーを認知するように、認知に介入する必要があります。

組織への愛着

組織に対するエンゲージメント

組織への愛着は、情緒的組織コミットメントを基本として構成された因子で、情緒的組織コミットメント(西田2000)との正の強い相関(収束的妥当性)を確認しています。また、ワーク・エンゲージメント(Shimazu, et. al, 2008)や日本語版の内発的モチベーション(堀江ら2007)、日本版バーンアウト尺度に含まれる個人的達成感(田尾1987)とも強めの相関があり、かつ新職業性ストレス調査票における働きがいと仕事の満足感(Inoue, et. al, 2016)とも中程度の相関があります。一方で、仕事の充実感と同様に、日本版バーンアウト尺度の脱人格化と情緒的消耗感(田尾1987)、および退職意図(青木2001)とは負の相関を示します。

このように、ワーク・エンゲージメントと類似した性質を持つ一方で、組織に対する質問項目によって構成されていることから、組織への愛着は組織に対するエンゲージメント、すなわち組織エンゲージメントと考えることができます。

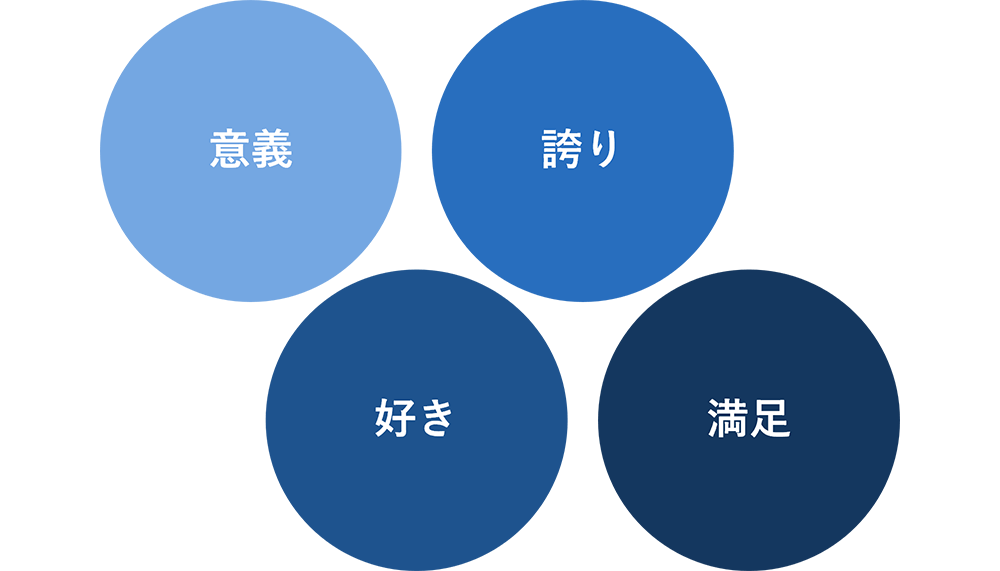

組織への愛着として抽出された質問項目は、組織に対する意義・誇り・好き・満足を尋ねるものでした。このことから、組織に対する満足だけではエンゲージメントとは言えないことが分かります。組織エンゲージメントが高い人は、組織の目的に意義と誇りを感じ、その組織に満足し、その組織が好きである人だと考えられます。

仕事の納得性

仕事が持つエンゲーメント・ポテンシャル

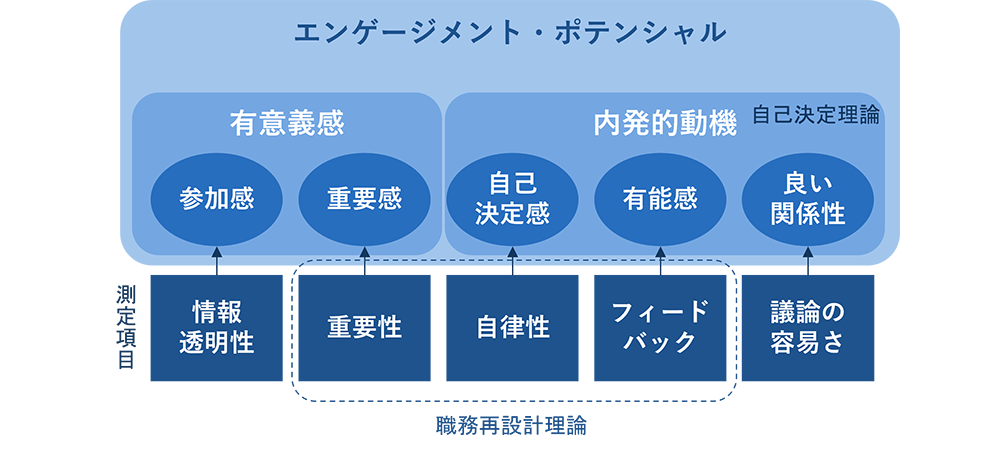

仕事の納得性は、職務再設計理論(Hackman, Oldham, 1980)で示される職務特性を基本として構成された因子です。5つの職務特性のうち、重要性・自律性・フィードバックの3つと、情報透明性・議論の容易さなどの質問項目で表されます。職務特性(石橋2016)や新職業性ストレス調査票の手続き公正性(=意思決定への参加)と仕事のコントール(Inoue, et. al, 2016)とは強めの相関が確認でき、基準関連妥当性はあると考えられます。仕事の納得性は、因子化されるものの、既存の尺度からすると複合概念なため、特別に強く相関がでる尺度は見つかっていません。

仕事の納得性は、仕事の諸条件に対する従業員の認識の測定を通して、従業員が感じる有意義感や内発的動機が高まる余地(=ポテンシャル)を見ていると解釈できます。内発的動機の3要素は、自己決定理論(Ryan, Deci, 1991)に基づきます。これらはエンゲージメントが高まる余地と考えられるため、エンゲージメント・ポテンシャルと呼ぶことにしています。

測定項目からすると、エンゲージメント・ポテンシャルを高めるには、組織内のあらゆる情報を開示して情報透明性を高め、仕事の重要度を社員に伝え、社員自ら考えて仕事ができるよう裁量権を大きくし、仕事自体から自分の作業の良し悪しを判断できる仕組みを作り、いつでも議論できるように毎日定期的なミーティングを設定して、仕事の納得性を高めると良いでしょう。

評価の納得性

正しいと感じられる評価になっているか

評価の納得性は、評価に関する組織公正性に基づいて構成された因子です。組織公正性の4要素のうち、手続き公正性(プロセスの正しさ)と分配公正性(報酬の正しさ)がデータ分析から抽出されました。同じく組織公正性を測定する組織公平性尺度(Shibaoka, et. al, 2010)と強めの相関があり、収束的妥当性が確認されています。また、新職業性ストレス調査票(Inoue, et. al, 2016)の中では「経済・地位報酬」「尊重報酬」「公正な人事評価」等の因子と強い相関があり、評価の納得性の基準関連妥当性も確認されました。

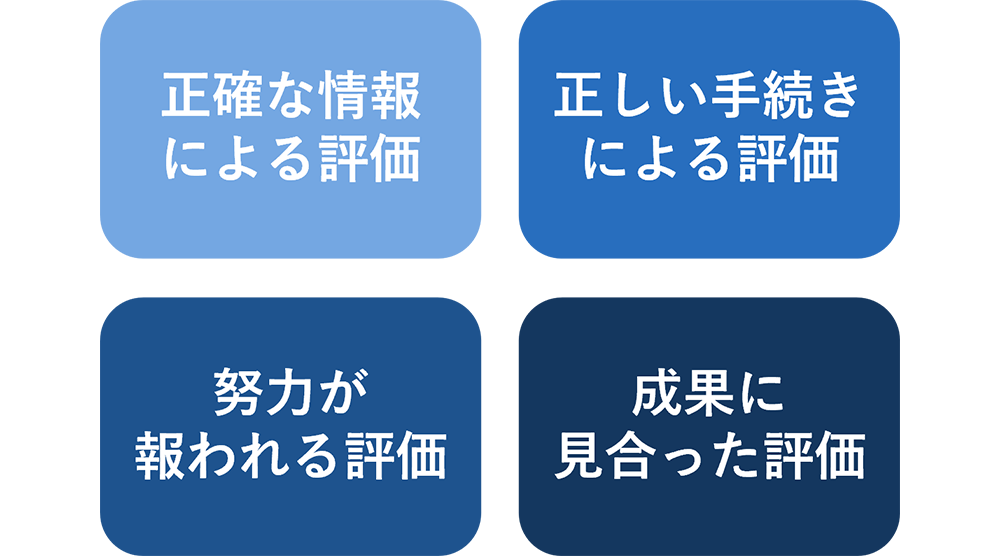

評価の納得性は、人事評価の社員による認知を表し、①正確な情報による評価であること、②正しい手続きを経た評価であること、③努力が報われる評価であること、④成果に見合った評価であること、の4つの観点がデータ分析により選択されました。ただし、②は、制度上の正しさではなく、道徳的・倫理的な正しさである必要があります。

これに従えば、上司は部下に対して、①情報源を明らかにし、②評価の仕組みを説明し、③努力が報われていること、④成果に見合っていることを、評価時に説明しなければなりません。

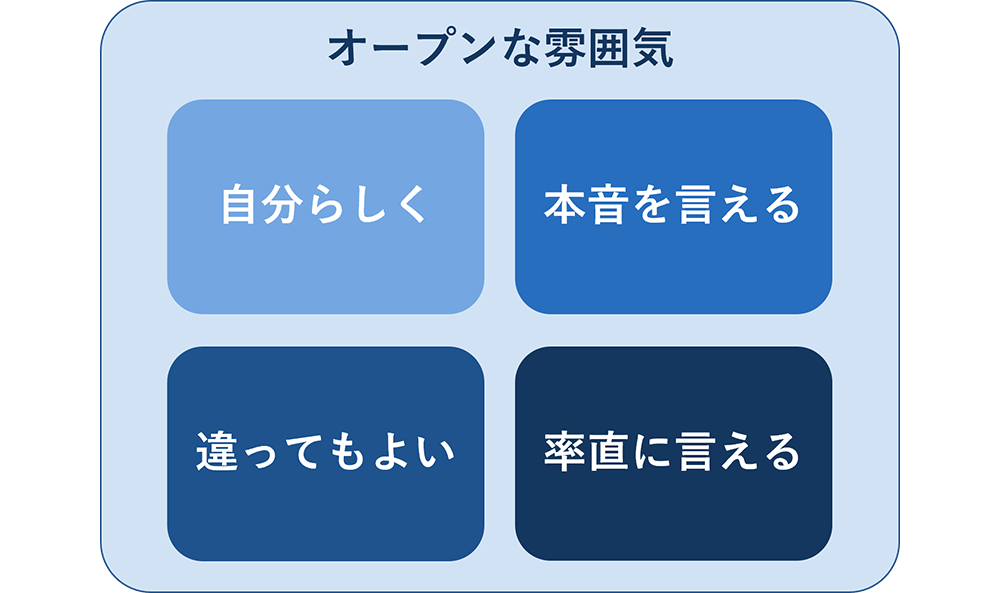

風通しの良さ

組織に漂うオープンな雰囲気

風通しの良さは、関本ら(2001)が開発した組織風土尺度の要素のうち「自由闊達・開放的」「柔軟性・創造性・独自性」から抽出された因子を測定する独自質問です。実際、この2要素とは強い相関があり、収束的妥当性が確認されました。また、新職業性ストレス調査票(Inoue, et. al, 2016)の中では「個人の尊重」「職場の一体感」「尊重報酬」等の要素と強めの相関があり、社員個人個人が相互に理解しあい、尊重されていると感じる開放的な雰囲気を表す因子だと分かります。

データ分析により選択された質問項目によれば、①自分に嘘をつく必要が無い(自分らしさ)、②本音を言うことを推奨する(本音主義)、③他人と違う意見でもよい(多様性)、④率直な意見でも嫌がられない(受容性)ことが、開放的な雰囲気の必要条件だと分かります。

個人を重んじる文化圏では、自己主張を相互に聴きあい、コンフリクトを解消していくことで、開放的雰囲気になるかもしれません。しかし、協調性を重んじる日本のような文化圏では、自己主張は嫌がられます。おそらく、日本文化では、本音を相互に理解し、その人らしさを認め、違いを尊重する心構えが必要になるでしょう。その心構えで良い関係性ができれば、オープンに言い合える雰囲気になるのではないでしょうか。

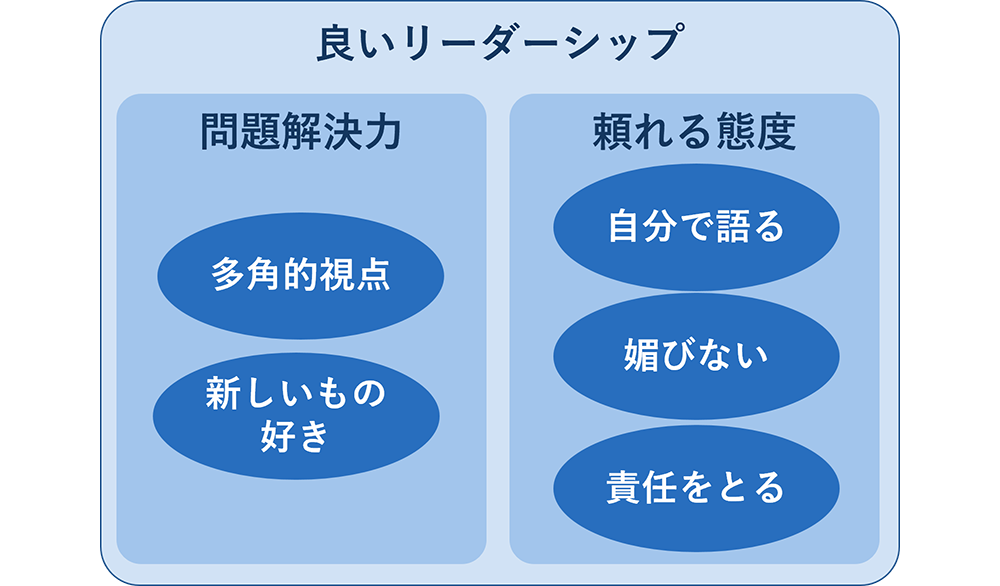

上司の頼りがい

エンゲージメントを高めるリーダーシップ

上司の頼りがいは、宮入(2007)が開発した組織風土特性尺度の中の「上司に対する信頼感」に基づく独自の因子で、上司の能力・態度・行動に関する部下の認知的評価を表します。感情的評価を「信頼」としたため、認知的評価は「頼りがい」としました。実際、上司の頼りがいは「上司に対する信頼感」(宮入2007)ととても強い相関があり、収束的妥当性が確認されています。また、多次元リーダー・メンバー交換(松浦ら2009)の「好感(affect)」「忠誠(loyalty)」、新職業性ストレス調査票(Inoue, et. al, 2016)の「上司のサポート」「上司のリーダーシップ」「上司の公正な態度」などと強めの相関があり、基準関連妥当性も確かでしょう。

このことから、上司の頼りがいとは「リーダーシップ」のことだと考えられます。データ分析で選択された質問項目によれば、ここでのリーダーシップは、①能力(問題解決力)と②態度(頼れる態度)に分けられます。能力面では、多角的視点と革新的思考(新しいものを取り入れるマインド)が問われています。態度面では、自分の言葉で語ること、上に媚びないこと、部下の責任をとることが必要です。

あなたが上司ならば、まずは態度から変えるといいでしょう。会社の戦略を社長に言われたまま部下に説明するのではなく、自分なりに咀嚼してから伝えるようにする、おかしいものはおかしいと社長にもはっきり言う、部下には「自分が責任を取るから、やってみて」と言う、などができると良いかもしれません。

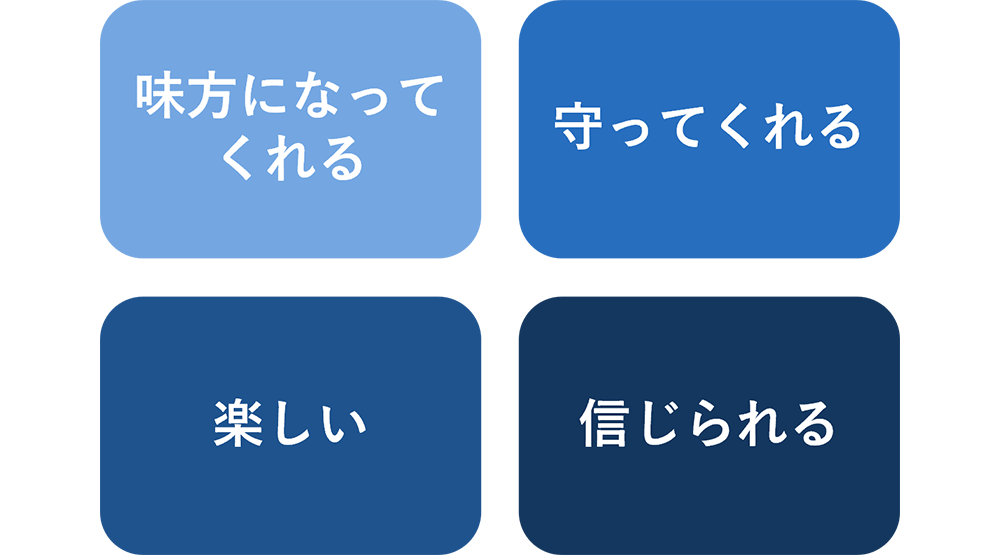

上司への信頼

エンゲージメントを高める上司の人間性

上司への信頼は、リーダーシップを上司部下間の取引と考えるリーダー・メンバー交換LMXの一部を基礎とする因子で、上司に対する部下の感情的評価を表します。上司への信頼は、多次元LMX(松浦ら2009)の中の「好感(affect)」「忠誠(loyalty)」の2要素4質問で構成された因子で、同等の因子を測定する独自質問を使用しています。独自質問でも「好感」「忠誠」と強い相関が得られ、収束的妥当性を確かめました。また、上司の頼りがいに比べると「上司に対する信頼感」や「上司のリーダーシップ」との相関が弱いという特徴があります。

データ分析かからは、①上司が味方と感じられること、②顧客や上位上司から守ってくれるという期待、③一緒にいると楽しいこと、④言動や行動を信じられること、の4項目が選択されました。

これらは、逆説的に、①ことあるごとに部下の敵になる、②顧客や上位上司からの無理難題をそのまま部下に押し付ける、④言行不一致ばかりで部下からの信用失墜する等は、上司にとって絶対にやってはならないことだとも言えるでしょう。

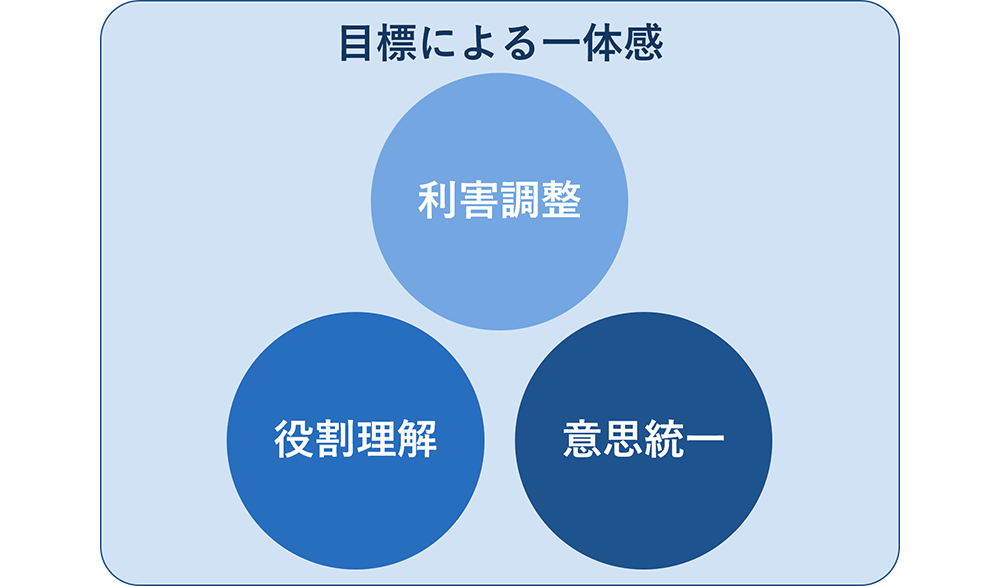

チームワーク

目標に向かって一致団結する一体感

チームワークは、NASAのチームビルディング法だった4D SYSTEM(Pellerin,2010)のチーム開発アセスメントがベースになった因子です。この因子は、集団の一体感を表す4つの集団凝集性(杉山ら2021)のうち、「課題的側面に対する集団の一体感」と非常に強い相関を示します。この一体感は、目標に向かって一致団結した状態を表します。すなわち、チームワークは一致団結による一体感を表していることになります。この他にも、別の集団凝集性である「社会的側面に対する集団の一体感(良好な人間関係による一体感)」や、 新職業性ストレス調査票(Inoue, et. al, 2016)の「グループの有能感」「職場の一体感(ソーシャルキャピタル)」、「チームの心理的安全性」(Edmondson,2012; 野津2014)と強めの相関が見られ、チームが機能することに関係があることが示唆されています。

データ分析によれば、チームワーク因子はチームメンバーが「同じ成果を目指していること(意志への期待)」「各自の役割・責任・権限を理解していること(行動への期待)」「問題を話し合いで解決していること(公平性)」を問う質問項目が選ばれました。そのため、チームワーク因子を向上するには、①一致団結できる共通の目標を掲げる、②役割・責任・権限を決めて侵害しない、③問題が起きても権力で解決しない、などの対策が必要になるでしょう。

同僚への信頼

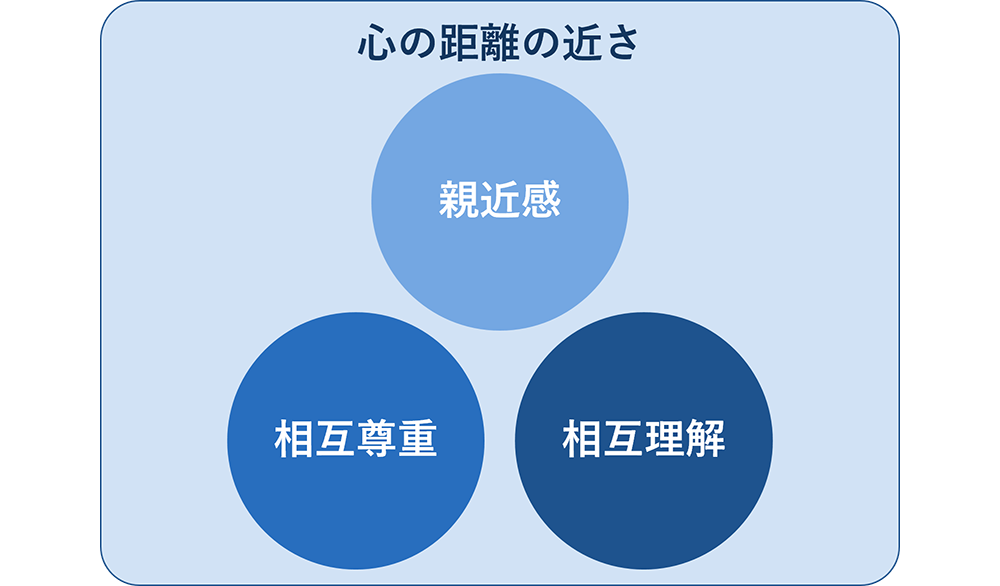

友人のような親しさ

同僚への信頼は、Mayら(2004)の従業員エンゲージメント研究で使用された「同僚からの評価」の質問項目をベースとした因子です。しかし、データ分析では、同僚との距離感に関する質問項目が抽出されました。実際、心理的距離(金子1991)と強い相関が見られ、同僚への信頼は「心の距離の近さ」を表すと考えられます。その他に、集団凝集性である「社会的側面に対する集団の一体感(良好な人間関係による一体感)」 (杉山ら2021)や、相手を同僚に置き換えた「親密性」(谷ら2011)と強めの相関があり、このことは同僚への信頼がやはり「心の距離の近さ」を表すことを示しています。

データ分析からは、「心が通じている(相互理解)」「お互いを尊敬している(相互尊重)」「友達のようだ(親近感)」といった3項目が選ばれました。このことから、対話などによって、相互理解を深め、お互いを認め合い、友人のように感じられるようにすることが、同僚への信頼を向上する対策になるでしょう。

佐々木ら(2005)によれば、日本人は心理的距離が中位のときに最も恥ずかしいと感じやすく、近距離と遠距離で恥ずかしさを感じなくなります。そのため、同僚への信頼は、「多少失敗しても、恥ずかしくない」と感じられるかでも、測定できるかもしれません。

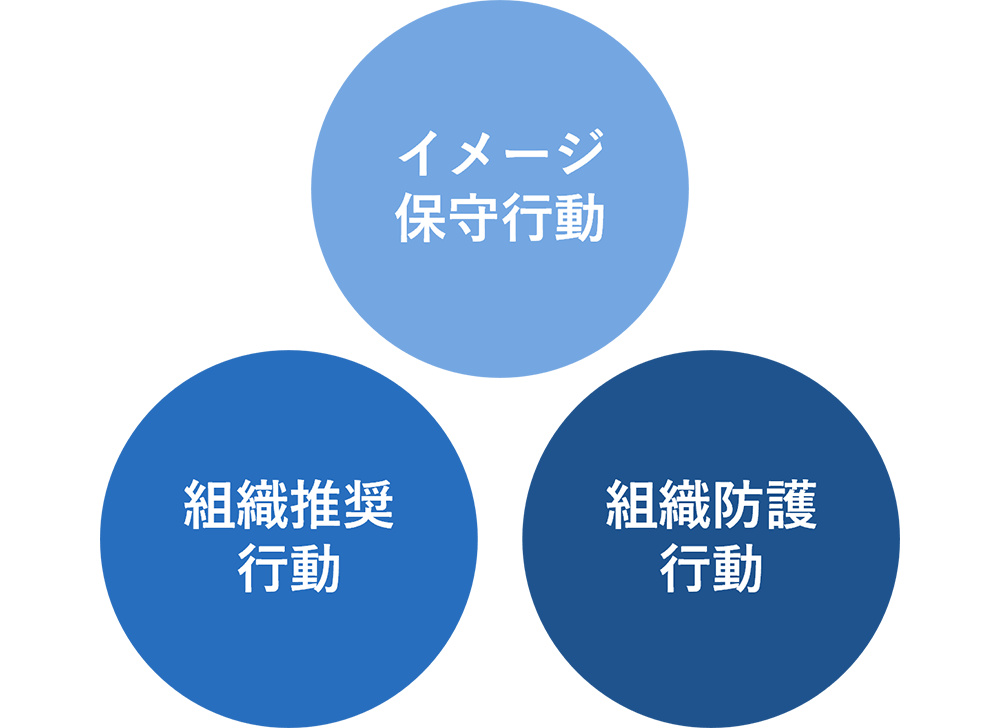

組織のための活動

エンゲージメント行動

組織のための活動は、日本版組織市民行動(田中2001)の5つの要素の1つ「組織支援行動(会社・組織の外でも会社・組織のために良かれと行う行動)」をベースにした因子です。ただし、組織支援行動よりも質問数が省略され、より限定的な行動を表すため、組織支援行動とは中程度の相関しかありません。しかしながら、ワーク・エンゲージメント(Shimazu, et. al, 2008)や情緒的組織コミットメント(西田2000)、内発的モチベーション(堀江ら2007)とは強めの相関を示します。特に、仕事の充実感と組織への愛着とは、かなり強い相関を示すことから、エンゲージメントの高い人が組織のためを思ってとる行動(エンゲージメント行動)と考えることができます。

データ分析によれば、エンゲージメント行動として、①組織のイメージ通りに行動する(イメージ保守行動)、②組織に入るように勧める(組織推奨行動)、③外部から組織を守る(組織防護行動)の3つが選ばれました。

ただし、エンゲージメント行動をしていても、エンゲージメントが高いとは限りません。例えば、従業員の行動を褒賞や罰則で強制的にエンゲージメント行動に変えたとしても、形だけで内心のエンゲージメントは高まらないからです。そのため、行動を改善する方針は、あまり得策ではありません。

参考文献

-

Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Kosugi, S., Suzuki, A., Nashiwa, H., Kato, A., ... & Kitaoka‐Higashiguchi, K. (2008). Work engagement in Japan: validation of the Japanese version of the Utrecht Work Engagement Scale. Applied Psychology, 57(3), 510-523.

-

堀江常稔, 犬塚篤, & 井川康夫. (2007). 研究開発組織における知識提供と内発的モチベーション. 経営行動科学, 20(1), 1-12.

-

田尾雅夫. (1987). ヒューマン・サービスにおけるバーンアウトの理論と測定. 京都府立大學學術報告. 人文, 39, 99-112.

-

西田豊昭. (2000). 職務満足, 組織コミットメント, 組織公正性, OCB が職場の有効性に及ぼす影響. 経営行動科学, 13(3), 137-158.

-

Inoue, A., Kawakami, N., Shimomitsu, T., Tsutsumi, A., Haratani, T., Yoshikawa, T., Shimazu, A., & Odagiri, Y. (2016). Development of the new brief job stress questionnaire. In Psychosocial Factors at Work in the Asia Pacific (pp. 225-247). Springer, Cham.

-

石橋貞人. (2016). 職務特性・職務満足が組織市民行動へ与える影響. 日本経営工学会論文誌, 66(4), 309-316.

-

三沢良, 佐相邦英, & 山口裕幸. (2009). 看護師チームのチームワーク測定尺度の作成. 社会心理学研究, 24(3), 219-232.

-

Shibaoka, M., Takada, M., Watanabe, M., Kojima, R., Kakinuma, M., Tanaka, K., & Kawakami, N. (2010). Development and validity of the Japanese version of the organizational justice scale. Industrial health, 48(1), 66-73.

-

関本昌秀, 鎌形みや子, & 山口祐子. (2001). 組織風土尺度作成の試み (Ⅰ). 豊橋創造大学紀要, (5), 51-65.

-

宮入小夜子. (2007). 組織風土の特性尺度の開発と活用~ 企業変革における組織風土特性尺度の活用の可能性について~. 日本橋学館大学紀要, 6, 3-13.

-

Pellerin, C. J. (2010). NASA のチームビルディング: 組織パフォーマンスに革命を起こす 「4-D システム」. アチーブメント出版

-

杉山卓也, 中村武彦, & 西井良. (2021). スポーツにおける集団凝集性尺度の作成. 体育学研究, 66, 327-342.

-

エイミー・C・エドモンドソン(著), 野津智子(訳). (2014). チームが機能するとはどういうことか―「学習力」 と 「実行力」 を高める実践アプローチ. 英治出版.

-

Edmondson, A. C. (2012). Teaming: How organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. John Wiley & Sons.

-

May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of occupational and organizational psychology, 77(1), 11-37.

-

金子俊子. (1991). 青年期女子の親子・友人関係における心理的距離の研究. 青年心理学研究, 3, 10-19.

-

谷冬彦, 原田新, 新たな親密性尺度の作成, 神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要,2011,5(1),1-7

-

佐々木淳, 菅原健介, & 丹野義彦. (2005). 羞恥感と心理的距離との逆 U 字的関係の成因に関する研究 対人不安の自己呈示モデルからのアプローチ. 心理学研究, 76(5), 445-452.

-

田中堅一郎. (2002). 日本版組織市民行動尺度の研究. 産業・組織心理学研究, 15(2), 77-88.