サイト内の現在位置

調査票の紹介

当社の「組織エンゲージメント調査票」をご紹介します。

データ分析に基づく「組織エンゲージメント調査票」

組織エンゲージメント調査票は、ワーク・エンゲージメントの既存研究をもとに、個人特性や組織風土などを加え、実際にデータを取得・分析することで、ワーク・エンゲージメントに関わる要素を抽出したオリジナルのアンケート票です。

主な特徴- ワーク・エンゲージメントと同等の要因を測定できます

- 経験や勘によらずに作成されたため、作成者の主観に依存していません

- 仕事と組織のエンゲージメントを同時に測定します

- エンゲージメントと関連のある要因を含み、対策を考えやすくしています

- 組織の網羅的調査ではなく、現場の原因や対策のための調査を行うものです

回答方法 リッカート式7件法

信頼性と妥当性を検証済み、エンゲージメント関連要因を含む

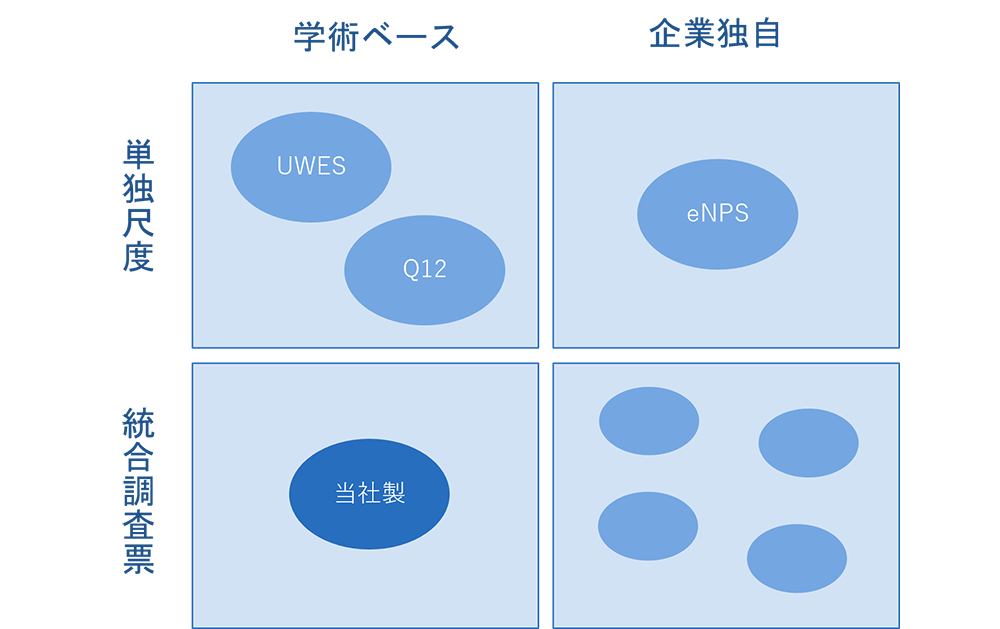

現在、エンゲージメント・サーベイを謳ったサービスは、無数に存在しています。サービスを選ぶ観点の1つとして、学術的な保証があるのか、エンゲージメントだけを測定する単独尺度なのか、を考えることができます。例えば、心理学のサーベイは、信頼性と妥当性の厳格な基準をクリアしなければなりません。

学術的なサーベイとしては、ワーク・エンゲージメントを測定するUWES(Utrecht Work-Engagement Scale; Shimazu, et. al, 2008)や、従業員エンゲージメントを測定するGallup社のQ12が有名です。Q12は、学術上はGWA(Gallup Workplace Audit; Harter, et. al, 2002)と言う名前で知られています。ただし、これらは、エンゲージメントだけを測定するサーベイです。

これに対し、多くの企業がサービス提供するエンゲージメント・サーベイは、提供企業が独自にエンゲージメントを定義したものや、学術的証拠が見つからないものもあります。また、経営や組織に関する要因を網羅的に調べるサーベイが多いですが、エンゲージメントに無関係な要素も含まれるかもしれません。

組織エンゲージメント調査票は、UWESと同じ要因を独自質問で調べ、それと相関がある要因のみで構成され、信頼性と妥当性が検証された統合的な調査票です(Yamamoto, et. al, 2021)。最小限の調査票なので、利用者独自の調査項目を追加することもできます。

ワーク・エンゲージメントとの関係が保証されたミニマムセット

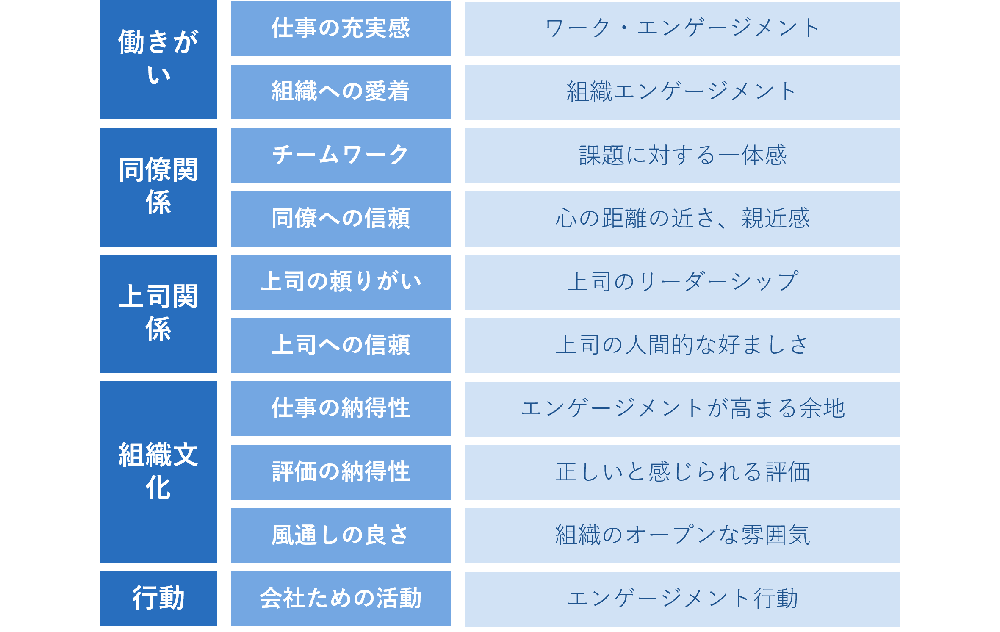

私たちの研究では、偏相関分析によってワーク・エンゲージメントに関係する10個の要因(ワーク・エンゲージメントを含む)が特定されました。

組織エンゲージメント調査票は、2種類のエンゲージメント、同僚関係の2要因、上司関係の2要因、組織文化の3要因、行動指標の1要因の計10要因を測定するものです。

10要因は、ワーク・エンゲージメントと関連することが確かめられたミニマムセットです。独自の質問項目を追加することはできますが、それらがワーク・エンゲージメントと関係することは保証できません。

経営層に関する要因や、ストレスに関する要因、プレゼンティーズムやアブセンティーズムといった生産性に関する要因、給与や昇進などの経済的要因などは、分析の途中で無関係な要因として除かれました。

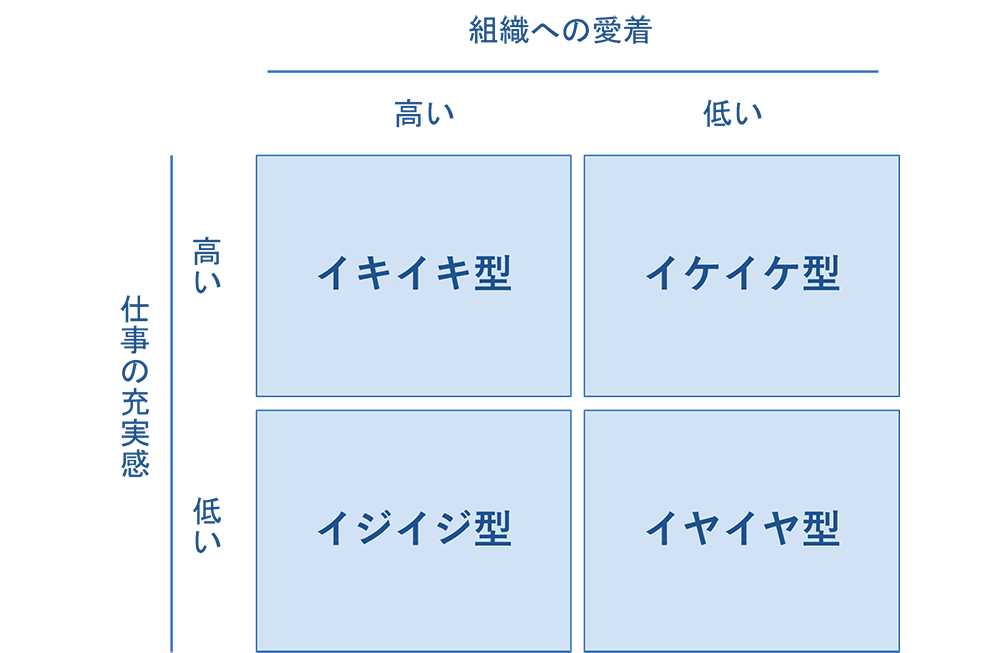

2種類のエンゲージメントで、組織タイプを判定

イキイキ型の組織とは、所属会社のことが好きで(組織への愛着・組織エンゲージメントが高く)、仕事にやりがいを感じている(仕事の充実感・仕事エンゲージメントが高い)従業員が多い組織です。

イジイジ型は、「会社のことは好きだけど、仕事にやりがいは感じない」場合です。この組織の従業員は、勤務時間に在席し、給与分の業務はするでしょうが、それ以上の仕事(例:効率性を改善する)は行わないでしょう。あるいは、人間関係が良好なだけという場合もあります。

イケイケ型は、「会社はどうでもいいけど、仕事は楽しくて仕方がない」場合です。この組織の従業員は、仕事には熱心ですが、帰属意識は低めです。極端な場合、従業員同士の競争が激しい組織で、競争のための騙し合いが起こっている状況などが考えられます。

イヤイヤ型は、「会社はどうでもいいし、仕事もつまらない」場合です。それでも会社に残っているのは、「仕方ない」という理由によるのかもしれません。例えば、給与が良い、ローンが残っている、転職できる気がしない、などです。

ただし、仕事の充実感と組織への愛着は、比較的強い相関関係にあるため、大抵の組織はイキイキ型やイヤイヤ型に分類されます。

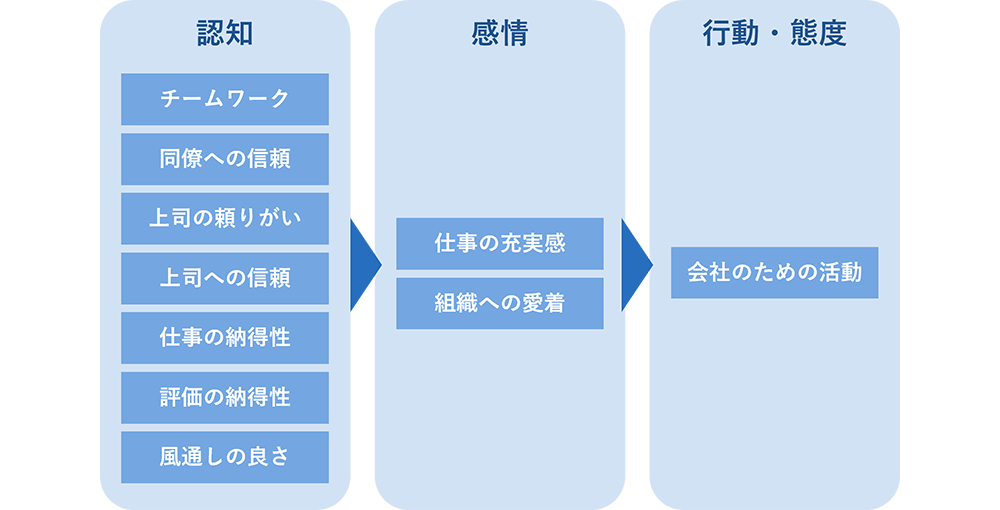

認知-感情-行動モデルの認知要因に介入する

組織エンゲージメント調査票で測定する10個の要因は、認知要因・感情要因・行動要因(態度要因)に分けることができます。これは、認知を変えることで感情が変わり、感情が変わることで行動が変わるという認知-感情-行動モデル構造をしていると考えられます。

仕事の充実感はワーク・エンゲージメントの定義から、組織への愛着は情緒的コミットメントに基づくため、仕事の充実感と組織への愛着は感情状態を表しています。会社のための活動は、エンゲージメントが高い人の行動を表しています。残り7個の要因は、仕事の環境や人間関係をどう認識しているかを表す認知要因です。

行動は強制的に変えることができますが、心が伴わないと長続きしません。感情は、脳を直接刺激するか、薬物を使えば直接操作できるかもしれませんが、通常は外部から変えることはできません。そのため、何かを変えようと思ったら、認知要因にアプローチすることになります。

事例:ワークショップと組合せて管理職の意識変容と行動変容を促進

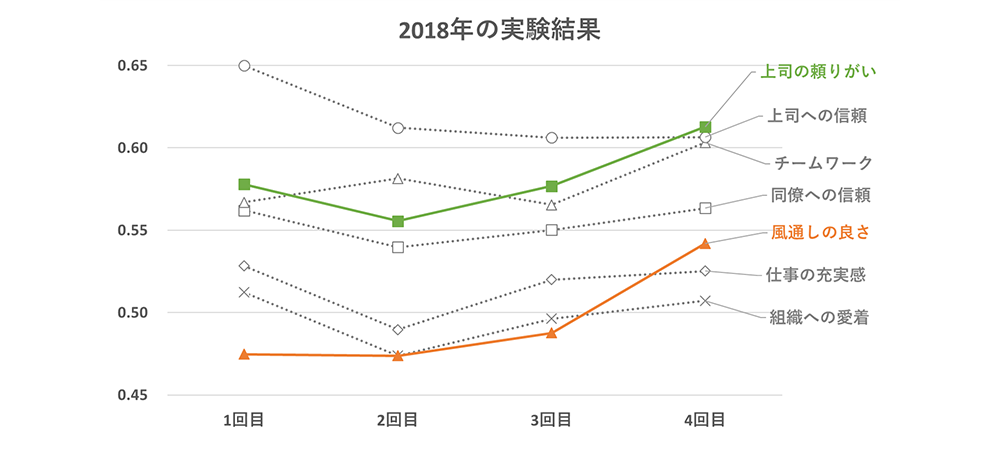

2018年に、とある企業様の事業部の協力を得て、組織エンゲージメント調査票による測定と管理職を対象にした専門家によるワークショップを同時に行う通年実験を行いました。

ワークショップでは、参加者に測定結果を見てもらい、課題と感じる項目を改善するためにどのように行動したら良いかを考えてもらいました。当初は試行錯誤が続きましたが、繰り返すうちに参加者自身が工夫を重ね、4回目の測定では2つの項目で統計的に有意な改善が見られました。

ある参加者は、部下に細かく指示するのを止めたところ、大きな改善が見られことで、気づきにつながったようです。実験終了後は、組織の状態が見えなくなることが、逆に不安だという声もいただきました。

このように、比較的短期間で測定すると、その間に変化させた行動と測定結果の因果関係を考察しやすくなり、効果のない行動を盲目的に続けることがなくなります。

その後、実験に協力いただいた事業部では、3年連続で売上・利益ともに好調を維持しているとの連絡を受けています。

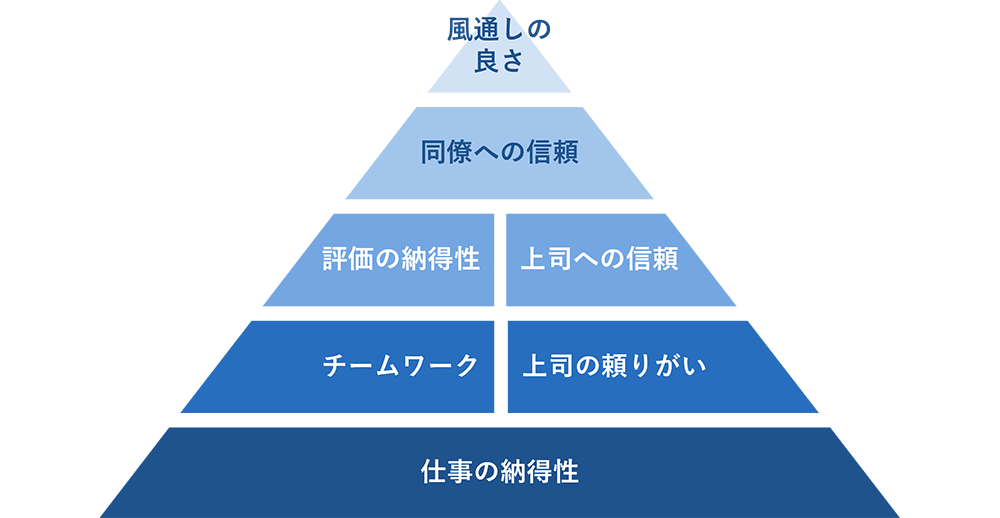

7つの認知要因には、改善に取り組むべき順序がある

私たちのいくつかの研究によると、7個の認知要因には取り組むべき優先順位があります。

チームビルディング・モデルとして有名なタックマンモデルとの突合研究によれば、チームの形成期に必要なのは、仕事の納得性、チームワーク、上司の頼りがいでした。混乱期には、評価の納得性、上司への信頼が必要なようです。統一期には同僚への信頼が、機能期には風通しの良さが必要となりました。

また、統計的因果探索の研究によれば、7個の認知要因の中で、すべての原因になるのは仕事の納得性でした。つまり、いくら風通しを良くしたとしても、仕事の納得性が低いままだと、それが原因となって、いずれ風通しの良さが下がってきてしまいます。

このことから、改善に取り組むべき認知要因の順番をピラミッド型にまとめてみました。

参考文献

-

Shimazu, A., Schaufeli, W. B., Kosugi, S., Suzuki, A., Nashiwa, H., Kato, A., ... & Kitaoka‐Higashiguchi, K. (2008). Work engagement in Japan: validation of the Japanese version of the Utrecht Work Engagement Scale. Applied Psychology, 57(3), 510-523.

-

Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. Journal of applied psychology, 87(2), 268.

-

Yamamoto, J. I., Fukui, T., Nishii, K., Kato, I., & Pham, Q. T. (2022). Digitalizing gratitude and building trust through technology in a post-COVID-19 world—report of a case from Japan. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 22.