サイト内の現在位置

コラム

テレワーク導入のメリットとは?デメリット、導入時の注意点と併せて解説

UPDATE : 2021.03.26

新しい働き方として注目されているテレワーク。欧米諸国などと比較すると普及が遅れていた日本でも、コロナ禍によって急速に広がりました。テレワークの導入は、企業側と社員側、それぞれに大きなメリットをもたらします。一方で、デメリットも存在します。

この記事では、テレワークのメリットとデメリット、そして導入時の注意点も併せて解説しますので、テレワークの導入で頭を悩ませている担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

INDEX

-

テレワーク導入のメリットとは

- 企業・社員、両者にメリットがある

- テレワーク導入が推進されている背景

-

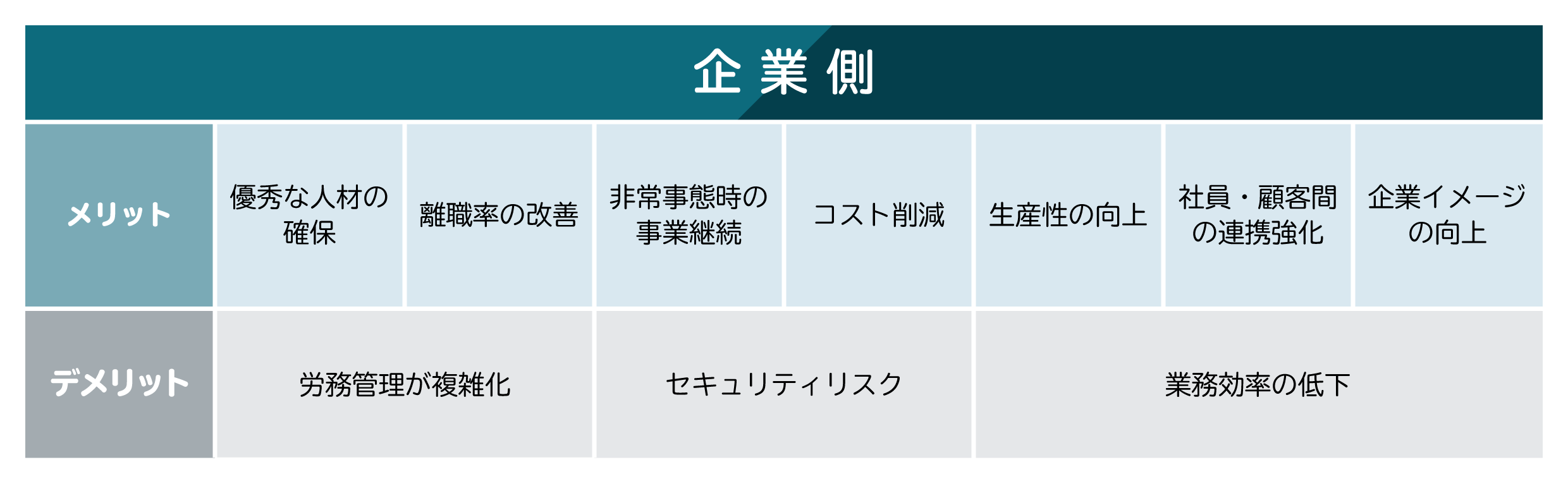

【企業側】テレワーク導入のメリット・デメリット

- メリット

- デメリット

-

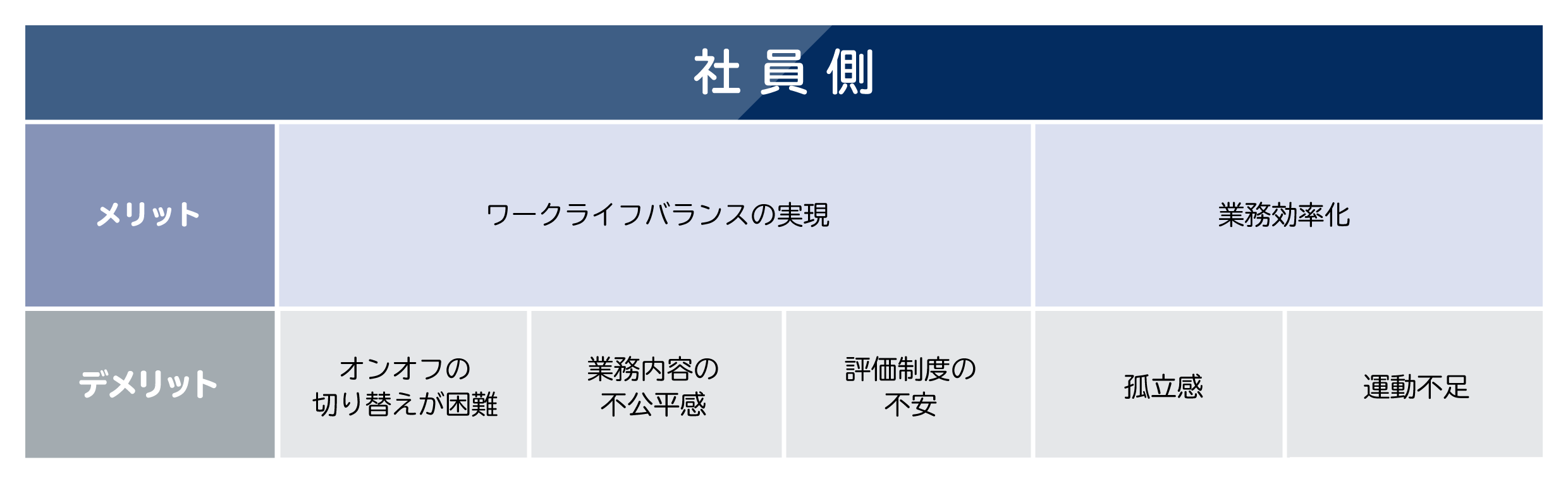

【社員側】テレワーク導入のメリット・デメリット

- メリット

- デメリット

-

テレワーク導入時の注意点

- 全社一丸となって取り組む

- 勤怠管理をしっかりと行う

- セキュリティ対策の徹底が必要

- コミュニケーションを積極的にとる

- 健康管理にも注意する

- まとめ

テレワーク導入のメリットとは

現在、日本は政府や関係省庁、地方自治体、関係団体が一丸となってテレワークの普及に取り組んでいます。なぜ今テレワークが必要なのか、その背景と具体的なメリットについて解説します。

企業・社員、両者にメリットがある

テレワークは、離れた場所を意味する「tele」と働く「work」を合わせた造語です。

オフィスという決められた場所ではなく、自分にとって最も適した場所で働く「テレワーク」は、社員はもちろん企業にとっても大きなメリットをもたらします。具体的にどのようなメリットがあるのか、以下の項で解説していきます。

一方で、デメリットが存在するのも事実です。テレワークを成功させるには、メリットとデメリットを正確に理解する必要があります。デメリットについても併せて後述しますので参考にしてみてください。

テレワーク導入が推進されている背景

総務省のホームページでは、テレワークを「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義づけています。現在、日本が政府を中心として進めている働き方改革の実現には、テレワークの普及が不可欠です。

また、テレワークは、自然災害による交通遮断やコロナ禍による緊急事態宣言発令のように、「通勤ができない状況」に陥った場合でも業務が進められるため、BCP対策としても有効です。加えて、環境負荷低減や地域活性化など、社会面においても効果をもたらします。

【企業側】テレワーク導入のメリット・デメリット

では、テレワークのメリットとデメリットについて、まずは企業側の視点から解説していきましょう。

メリット

優秀な人材の確保につながる

優秀な人であればあるほど、自分にとって働きやすい環境を求めます。そのような人々にとって、多様な働き方が認められている企業は魅力的な存在として映ることでしょう。また、豊富な経験をもちながら育児や介護などの事情で離職してしまった人材を、新たに採用することも可能です。

離職率の改善につながる

多様な働き方は、新たな人材を獲得すると同時に、ライフスタイルの変化など様々な事情で「通勤ができなくなった」人材の離職を防ぐことができます。単純なコスト面で比較すると、新たな人材を採用するよりも今いる人材の離職を防ぐ方が、圧倒的に効率よく人材を確保できます。

非常事態時の事業継続につながる

2020年4月に発令された緊急事態宣言においては、テレワークを導入している企業と導入していない企業とでは、その間の事業活動に大きな差が生じました。

近年では、豪雪や台風などの自然災害で交通機関が遮断され、物理的に通勤ができないケースも多発しています。また、今回の新型コロナウイルスが収束しても、今後あらたな感染症が大流行する可能性があり得ます。そのような状況においても、事業を継続させる手段としてテレワークは有効です。

オフィスの維持費や通勤費の削減につながる

働く場所を選ばないテレワークでは、必然的にオフィスに出社するケースが減ります。出社する人数が減れば、広いオフィスを借りる必要もありません。また、机や椅子などの備品の数も少なくて済みます。テレワークの導入によって、オフィスの賃料、光熱費、備品、そして社員の通勤費など、様々なコストが削減できます。

生産性の向上や業務改善・資料のデジタル化などにつながる

テレワークは、自分が最も働きやすい環境を社員自ら選択できる働き方です。言い換えれば、自分の生産性が高い働き方を選ぶことになります。つまり、テレワークを適切に運用すれば、社員のモチベーションは上がり、生産性が向上します。

また、テレワークにはICTの技術が不可欠なので、必然的に現場のデジタル化が進み、それが業務改善へとつながります。

顧客及び社員との連携強化、情報共有ができる

テレワークではコミュニケーションが難しいといわれていますが、視点を変えてみれば、テレワークによって顧客との連携が強化されたり、社内の情報共有が密になったりするケースもあります。

例えば、顧客先と商談をする場合、直接訪問すると移動時間も含めて互いのスケジュールを調整しなければなりません。一方、テレワークであれば、純粋な商談時間のみなので、スケジュールの調整も容易になるでしょう。社内の打ち合わせについても、Web会議システムやチャットツールを利用すれば、ログを共有するだけで、参加できなかったメンバーにも情報を伝えることができます。

企業イメージの向上につながる

前述したように、多様な働き方を取り入れている企業は、多くの人々から魅力的な組織として評価されます。その魅力が、多くの優秀な人材を惹きつけるようになります。少子高齢化による労働人口の減少が確実視されている現在、人材を確保するためにも多様な働き方であるテレワークの導入は非常に重要なものになってきています。

デメリット

労務管理が困難、体制の変更が生じる

テレワークは既存の概念にとらわれない新しい働き方です。そのため、まだ社内の制度が整っておらず、運用に混乱をきたすことがあります。オフィス以外で勤務している社員をどのように管理するのか、労働時間の把握はどうすべきか、在宅勤務時に発生した事故やトラブルに対して企業側がどの程度まで責任を負うべきなのかなど、体制や制度の見直しが必要です。

セキュリティリスクが高まり、セキュリティ管理をどうするか検討する必要がある

テレワークにおいて、最も大きな課題がセキュリティ対策です。社内のシステムに社外からアクセスすることになるので、高いレベルでセキュリティを担保する仕組みが必須となります。端末の盗難や紛失、画面の盗み見、会話内容からの情報漏洩など、社外で仕事を行うが故に発生するセキュリティリスクについても対策を講じる必要があります。

関連記事:「テレワーク導入によるセキュリティリスクとは?企業が行うべき対策も解説」

コミュニケーション減による業務効率の低下が生じる可能性がある

前述しましたが、テレワークを経験した人の多くが挙げる課題としてコミュニケーションがあります。同じ空間にいないため、他の社員がどのような状況にあるかが把握しにくく、情報共有がうまくいかないケースも多いでしょう。また、何気ない相談や適度な雑談が気軽にできなくなるため、業務に対するモチベーションが下がり、生産性が落ちる可能性もあります。

【社員側】テレワーク導入のメリット・デメリット

ここまで企業側視点におけるテレワークのメリットとデメリットについて解説しました。続いて、社員側からみたテレワークのメリットとデメリットについて解説します。

メリット

ワークライフバランスが実現する

テレワークでは通勤時間がなくなるため時間に余裕が生まれます。その時間を家族や友人と過ごす時間に充てたり、趣味や自己啓発に費やしたりすれば、ワークライフバランスが実現します。また、育児や介護の両立も可能となります。

さらにテレワークは働く場所を選ばないので、通勤を気にせずに住みたい地域に住むことができます。近年では、ワーケーションと呼ばれる、仕事をしながら余暇を楽しむ働き方も広がりつつあります。

自己管理能力が高まり、効率よく仕事ができるようになる

テレワークは時間管理やタスク管理を自身で行う部分が大きくなりますので、自己管理能力が高まり、効率よく仕事が進められるよう工夫を凝らすなど、自律的に仕事を遂行する能力が強化されます。また、長時間の通勤によるストレスや体力の消耗から解放されるため、気力が充実したまま業務を開始できます。

デメリット

時間管理が苦手な人には難しい

テレワークでは、社員自らが自分を律して管理しなければなりません。仕事とプライベートの切り分けができない人、メリハリがつけられず長時間労働になりがちな人などがテレワークを行うと、かえって業務効率が下がる恐れがあります。

テレワーク可能な仕事が限られている

テレワークにはICT技術が不可欠なため、ICTを利用するオフィスワークでは比較的導入が進んでいます。一方、対面が基本となる接客や医療・福祉、大型機器を扱う製造業の現場などでは難しいといえます。その結果、社内でテレワークができる社員とできない社員の間に不公平感が生まれる可能性があります。

ただし、テレワークが向かないとされる職種であっても、書類作成などテレワークが可能な業務もあります。これらに対して部分的にテレワークを導入し、不公平感を緩和するなどの施策を検討しましょう。

正当な評価をされない可能性への不安が生じる

テレワークでは、仕事に対する姿勢や勤務態度などを直接見ることはできません。そのため、評価基準が実績などの数字に注目されがちです。しかし組織の中には、調整役やサポート役、ムードメーカーのように、数字には表れにくい貢献を示すメンバーも存在します。そのような貢献に対する評価が得られないのではないかと、不安が生じる可能性もあります。

コミュニケーション不足や孤立への不安が生じる

繰り返しになりますが、テレワークではコミュニケーションの問題が常につきまといます。テレワークを体験してみたものの、一人で業務を続けることに不安や孤独感を覚え、業務に集中できなくなる人も決して少なくはありません。テレワークの効果を高めるためには、コミュニケーション不足を解消する仕組みを検討する必要があります。

運動不足になりやすい

テレワークでは通勤がなくなるため、必然的に体を動かす機会が減ります。オフィスであれば、打ち合わせや報告のために席を立つケースもありますが、テレワークではそれらもパソコン上で済んでしまうので、ほとんど席を立つ機会がありません。特に在宅勤務の場合、意図的に体を動かすように努める必要があります。

テレワーク導入時の注意点

ここまでテレワークに関するメリットとデメリットを紹介してきました。テレワークを成功に導くためには、メリットを活かした上で、デメリットを最小限に抑えるための解決策を用意する必要があります。その「解決策」について解説します。

全社一丸となって取り組む

テレワークには、企業側と社員側、それぞれにメリットとデメリットがあります。一方のメリットばかりを押しつけても、良い方向には進みません。メリットとデメリットを理解した上で、企業側と社員側の双方が納得できる仕組みを構築し、全社一丸となって取り組んでいく必要があります。

勤怠管理をしっかりと行う

2020年4月より全企業を対象として施行されている「改正労働基準法」では、時間外労働の上限に罰則付きの規制が設けられています。テレワークを行う場合でも、この規制は適用されるため、企業側は長時間労働を防ぐための仕組みを作る必要があります。

また、改正労働安全衛生法では「労働時間の客観的な把握」が義務づけられています。テレワークでは客観的な記録としてタイムカードが使用できないため、社内システムにはログインした時間を記録し、上限を超えて時間外労働が発生した場合はアラートを表示するような機能が必要です。勤怠管理システムにはそのような機能が搭載されていますので、活用を検討すると良いでしょう。

関連記事:「勤怠管理の必要性とは?管理方法や問題点、勤怠管理システムの導入についても解説」

セキュリティ対策の徹底が必要

総務省が発行している「テレワークセキュリティガイドライン 第4版」では、 「ルール」「人」「技術」のバランスがとれた対策の実施が重要としています。

- ルール:安全が確保できるルールを定める。

- 人:教育や自己啓発を通じてルールの主旨を理解し遵守する

- 技術:ルールと人では対処できない部分を補完する

では、それぞれについて簡単に説明します。

ルールの整備によるセキュリティ対策

サイバー攻撃の手口は複雑かつ巧妙化しています。セキュリティの専門家ではない現場の社員に、安全かどうかの判断を委ねるのは非常に危険です。そのため、「この手順を踏めば安全」もしくは「このような操作は厳禁」など、セキュリティルールを策定しておく必要があります。

なお、ルールは一度策定すれば終わりというものではありません。日々進化する攻撃手法に対処するためにも、定期的な見直しを行うべきです。

人への教育によるセキュリティ対策

どれほど効果的なルールを策定しても、それを守ってもらえなければ意味がありません。定期的な研修や啓蒙活動を行い、セキュリティの重要性を社内に浸透させ、「ルールを絶対に守る」という意識付けを行うようにしましょう。特に、他の人の目が届かないテレワークでは、オフィスにいる時以上の強い意識付けが不可欠です。

技術的なセキュリティ対策

これまでの基本的なセキュリティ対策は、「社外からのアクセスを制御する」境界防御型が主流でした。しかし、社外からのアクセスが前提となるテレワークの場合、境界防御型では対処が難しくなります。そこで近年、新たな対策として「社内外問わず、すべての通信を信頼せずに監視する」ゼロトラストセキュリティという考え方が広がっています。

その他にも、テレワークに有効なセキュリティ技術として、仮想化した専用線を構築して安全な通信を実現するVPN(Virtual Private Network)や、ネットワークに接続されている端末(エンドポイント)の操作や動作を監視するEDR(Endpoint Detection and Response)などがあります。これらの技術を利用して、セキュリティを担保したテレワークの実現を目指しましょう。

コミュニケーションを積極的にとる

近年は、「適度な雑談は生産性を向上させる」や「イノベーションは雑談から生まれる」などの考え方が広がっています。しかし、テレワークでは、同じ空間にいないため気軽な声かけがしづらいという問題があります。また、仕事で使用するツールを雑談で使用することに引け目を感じてしまう人も多いようです。

コミュニケーションを活性化させるには、Web会議やチャットツールなどを業務以外でも気軽に利用できる雰囲気作りが必要です。具体的な方法としては「夕方にWeb会議を使った一時間ほどの雑談タイムを設ける」、「チャットで趣味について自由に語る部屋を作成する」などが考えられます。雑談でツールの利用頻度が増えれば、使い方についての理解も深まるので、社員自らの手によって新たなコミュニケーション方法が発展する可能性も高まります。

健康管理にも注意する

社員の健康維持は企業にとって重要な課題です。近年では、「健康な社員が企業の生産性を向上させる」として戦略的に取り組む健康経営が注目されています。

テレワークでは、その人の様子から体調不良を感じ取ることが難しいため、こまめなコミュニケーションによる健康状態の把握が必要となります。また長時間労働や休暇の未取得などが発生している場合には注意を促し、働き過ぎによる体調悪化を防ぐようにしましょう。

まとめ

ここまで解説してきたように、テレワークには企業側と社員側それぞれにメリットとデメリットがあります。しかし、多様な働き方を求める社会情勢や労働人口減少問題などに対応するためには、テレワークの導入を避けて通ることはできません。

テレワークの導入を成功に導くためには、ここで解説したデメリットを解消する術が必要となります。その手助けとなる存在として検討していただきたいのが、NECソリューションイノベータが提供する「NEC 働き方見える化サービス Plus」です。

テレワークにおける「労務管理」「セキュリティリスク」「コミュニケーション」のデメリットを解消し、多様な働き方の実践を支援します。詳細は以下のURLをご覧ください。無料トライアル版も提供されているので、興味のある方はお気軽にご利用ください。

NEC 働き方見える化サービス Plusの詳細はこちら