サイト内の現在位置

専門家コラム

専門家からAIを活用した脱炭素経営を学ぶ

CO2削減や再生可能エネルギー利用への取り組み

- 【執筆者】江田 健二

- RAUL株式会社 代表取締役 / 一般社団法人エネルギー情報センター理事

UPDATE : 2021.07.02

最近「脱炭素」という言葉をよく耳にする方も多いのではないでしょうか。大企業を中心に脱炭素経営を推進する動きが目立ちますが、中堅・中小企業の経営者の中には、「脱炭素が本当に自社にとって対応が必要なことなのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。

2005年の設立以来、9000社以上の企業や自治体などの環境活動/CRS活動を支援してきたRAULの江田 健二氏が、脱炭素化への対応の必要性や脱炭素化を推進する上でデジタル技術がどのような役割を果たすのかを解説していきます。

INDEX

- 中堅・中小企業も企業競争力の強化に脱炭素経営が必要な理由

- トレンドは非線形型で成長する

- 脱炭素化を実現するためにビッグデータや AI を活用して何ができるか

- ステップ1:CO2の見える化

- ステップ2:CO2削減

- ビッグデータ、AIを活用した国内企業の脱炭素化の取り組み

- 電力利用状況を秒単位でモニタリング(エナジーゲートウェイ)

- AIで予測した電力利用量から再エネ利用(デジタルグリッド)

- EV導入の課題を解消するプラットフォームを開発(REXEV)

- ■結び:脱炭素化で継続的に成長する企業に

中堅・中小企業も企業競争力の強化に

脱炭素経営が必要な理由

これまでも政府から企業の環境活動に関する様々な方針が発表されてきました。少し前になりますが、例えば2007年ごろには「排出権取引/カーボンオフセット」という考え方が提唱されました。しかし、2008年のリーマンショックで景気が大幅に悪化したことで、「環境活動に取り組む余力がない」という理由から、排出権取引/カーボンオフセットはあまり浸透しませんでした。「経済活動を犠牲にしてまで、環境活動は行えない」という暗黙のルールから、継続的な環境活動がビジネス界には根付かなかった現実があります。

そのような経験をしている皆さんの中には、「今回の脱炭素がどれだけ私たちのビジネスに影響を与えるのか」と懐疑的になってしまう方がいて当然と言えます。しかし、今回の脱炭素は、経営者やビジネスマンにとって無視できない存在になる可能性が非常に高いのです。

なぜならば、脱炭素はトレンドになりつつあるからです。ビジネスでは、ブームとトレンドを見極めなければなりません。ブームは一気に盛り上がりますが、数年でなくなくなるため、「自社への影響度合い」についてそこまで難しく考える必要はないでしょう。トレンドに関しては、しっかりと受け止めて「自社がどう対応するべきか」考える必要があります。

これまでにあったトレンドの1つが「企業のIT化」です。企業の IT 化は90年代後半から進みましたが、当初は IT 化に対して懐疑的な経営者もいました。しかし IT 化自体がトレンドとなり、今でもデジタル化という形で更に加速しています。IT化をブームと勘違いして取り組みが遅れた経営者は、せっかくの収益機会を失ったり、退場を余儀なくされていたりします。今回の脱炭素化がトレンドである可能性は高く、経営者の判断ミスによりいつの間にかビジネスの世界から退場させられることのないようにしなくてはいけません。

トレンドは非線形型で成長する

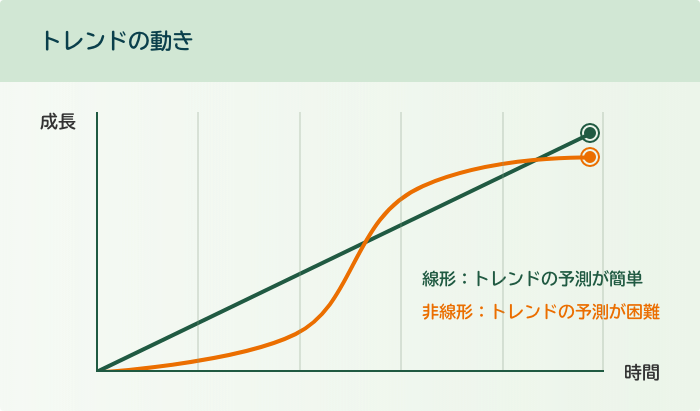

ビジネス界でのトレンドは、成長の予測が難しい厄介な一面があります。適切にトレンドに対応するには、どれぐらいのスピード感で市場が成長していくのかを考えなくてはいけません。

実はビジネス界でのトレンドは、線形ではなく非線形的に成長する傾向にあります。時間に比例して線形的に成長すれば、「3年後にはこれくらいになっているだろう」とある程度予測ができます。しかし、非線形は、気が付くと一気に成長が進んでいたりします。

ある時までは、トレンドの成長はそこまで感じられません。しかし、少し目を離していると一気にトレンドが成長し、最新の動向に追いつくのが大変になってしまいます。最近のスマートフォンやサブスクリプションサービスの普及は、トレンドが非線形に成長する例です。

では「昨今のトレンドである脱炭素化に向けて自社は何ができるのか?」脱炭素化に取り組む上で、「ビッグデータや AIなどのデジタル技術 がどのように役立つのか」について考えてみましょう。

脱炭素化を実現するために

ビッグデータや AI を活用して何ができるか

企業が脱炭素化を進めていくには、いくつかのステップを踏んでいく必要があります。

ステップ1:CO2の見える化

最初のステップは 「CO2の見える化」です。そもそも「自社でどれだけ CO2を排出しているのか」それが分からなければ何も始まりません。例えば、ダイエットをする時にそもそも自分の「体重が何 kg」 あり「体脂肪が何%か」が分からなければ、どれだけ痩せればいいのか分からないのと同じです。

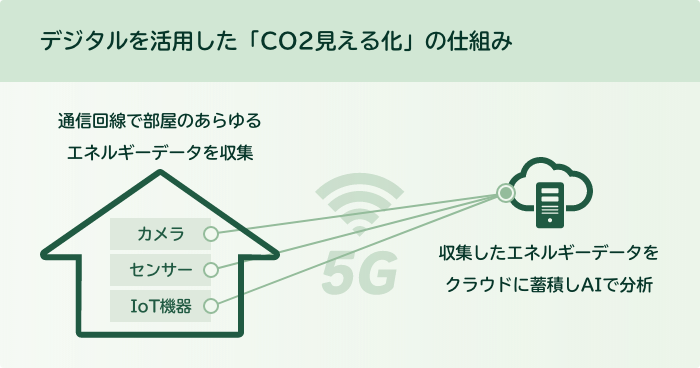

CO2の見える化には、IoTなどのセンサーネットワークや分析するデータ解析技術が非常に重要な役割を担います。ご存知の方もいるかもしれませんが、エネルギーデータは現在非常に細かく計測できます。機器にセンサーを設置したり、ディスアグリゲーションという電力利用データをAIで解析したりする技術が発展しているからです。

住宅の例でいえば、センサーやIoT機器が家の中にある情報を収集し、通信回線を経由してクラウドコンピュータにエネルギー利用データが蓄積されます。蓄積されたデータは、AIなどを活用して分析することで、エネルギーの利用状況やCO2の排出状況までも詳細に把握できるのです。

ステップ2:CO2削減

正確なエネルギー利用量やCO2排出量の計測(見える化)が完了した後のステップは、CO2の削減です。CO2を削減する方法は、3つあります。

1つ目のCO2削減方法となる「省エネの促進」では、今よりも省エネな製品やサービスを利用する考え方があります。収集したエネルギー利用データから、どの製品をリプレースしていくのが最も効率的であるかなどを分析します。また人流データなどを使うことにより、快適さを保ちつつ、空調利用を抑制していくなどの試みも拡がっています。

2つ目の方法は「再生可能エネルギーの利用」です。例えば自社の敷地内に太陽光発電などを設置したり、電力会社からCO2フリー電気を購入したりするなどの方法があります。太陽光を設置する場合、「どれだけ発電をするのか」を予測することが大切です。発電量は天候に左右されるため、天気予想データなどを活用して発電を予測する技術が発展してきています。発電予測データと自社のエネルギー利用予測をマッチングさせることにより、外部からどれだけ調達しなくてはいけないかなども計算できます。そうすることで、より効率のよいエネルギーの利用方法を追求できます。

3つ目の方法は「電化」です。企業では、電気以外にもガスやガソリンなども利用しているでしょう。ガスやガソリンを電気に置き換えていくという試みです。これから急速に進むこととしては、電気自動車が考えられます。電気自動車はガソリン自動車と比べて、トータルのCO2排出量が少ないので、企業の社用車などを含めて普及していくでしょう。電気自動車にすることで、コスト削減の余地もあります。例えば蓄積された社員の行動移動履歴をAIで分析し、電気の価格が割安なタイミングで必要な分のみ自動的に購入しておく実験などが進んでいます。

ビッグデータ、AIを活用した国内企業の脱炭素化の取り組み

最後にビッグデータやAIを活用したCO2削減や再生可能エネルギー利用への取り組みに積極的な国内企業をいくつか紹介します。

電力利用状況を秒単位でモニタリング(エナジーゲートウェイ)

法人向けに電気の使用状況の収集・分析・加工するIoTプラットフォームを提供するエナジーゲートウェイは、オリジナルの機器を設置することで、施設の電力データを収集し、クラウド上に蓄積します。蓄積したデータをAIで解析することにより、施設の中にある各設備の電力利用状況を秒単位で分析、見える化ができます。同社は不動産業界や保険業界の企業と連携し、電力データを活用した施設モニタリングや火災保険など新たなサービス作りを進めることで、企業の脱炭素化に貢献しています。

AIで予測した電力利用量から再エネ利用(デジタルグリッド)

東大発ベンチャーのデジタルグリッドは、「電力を作る発電家」と「電力を買う需要家」が直接取引できるプラットフォームを提供することで、大企業の再生可能エネルギー利用を促進しています。AI技術を活用して、アサヒグループホールディングスの19工場の電力利用量を予測し、必要な量の再生可能エネルギーを提供することを発表しました。こうしたサービスの提供により、今後企業の脱炭素化が進んでいくでしょう。

EV導入の課題を解消するプラットフォームを開発(REXEV)

再生可能エネルギーと電気自動車(以下、EV)を掛け合わせたサービスを提供するREXEV(レクシブ)は、2020年6月から神奈川県と共同でEVのシェアリングサービス「eemo(イーモ)」を展開しています。企業がEVを導入する際には、初期コスト、最適な保有台数や電力を確保する充電設備の設置などいくつかの課題をクリアする必要があります。同社は、そのような課題を解消するためのプラットフォームの開発を進めることで、CO2削減に寄与しています。

■結び:脱炭素化で継続的に成長する企業に

脱炭素化への対応はここ数年で始まったばかりです。まだ、ほとんどの企業がスタートラインに立っている状況です。しかし、トレンドになりつつある現在、急速に対応が迫られる可能性も否定できません。5年後、10年後と継続的に成長していく企業を目指していくには、脱炭素というトレンドを軽視することなく、適切に対応していくことが大切です。

■執筆者プロフィール

江田 健二(えだ けんじ)

RAUL株式会社代表取締役 / 一般社団法人エネルギー情報センター理事

富山県砺波市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。東京大学 Executive Management Program(EMP)修了。大学卒業後、アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)に入社。エネルギー/化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカ等のプロジェクトに参画。その後、RAUL株式会社を設立。「環境・エネルギーに関する情報を客観的にわかりやすく広くつたえること」「デジタルテクノロジーと環境・エネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること」を目的に執筆/講演活動などを実施。一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人CSRコミュニケーション協会理事、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員(2019年)などとして、主に環境・エネルギー分野のビジネス推進や企業の社会貢献活動を支援。