サイト内の現在位置

コラム

新卒1年、3年以内の離職率は?

離職率改善に役立つHRテック4選

更新 :

転職が当たり前となった今、入社半年未満とわずかな期間で離職する新卒が約10%も存在しています。これは新卒3年以内の離職率の1/4以上も占めており、若手社員の定着に悩む企業にとって深刻な課題です。本記事では最新のデータから新卒3年以内の離職率や早期離職を決めた理由を解説。さらに離職率の改善に役立つHRテックを紹介します。

INDEX

- 新卒の離職率の高さが及ぼす悪影響

- 新卒3年以内の離職率最新データを公開

- 学歴別の新卒の離職率と推移

- 業界別の新卒の離職率

- 企業規模別の新卒の離職率

- 新卒3年以内の離職理由

- 3ヶ月以内の「超早期離職」理由は仕事のミスマッチ

- 新卒の離職率改善にはHRテックが効果的

- 採用のミスマッチを防ぐ採用管理システム

- 適材適所の人員配置に役立つタレントマネジメントシステム

- 長時間労働を未然に防ぐ勤怠管理システム

- 新人のスキル定着を支援する学習管理システム

- まとめ

新卒の離職率の高さが及ぼす悪影響

新卒の離職率の高さは、企業にとって様々な悪影響を及ぼします。今の就活世代は子供のころからインターネットに慣れ親しんでいるため、SNSなどで応募前に企業の社風や離職率などを調べる人も少なくありません。離職率が高いと、退職した社員からSNSや企業口コミサイトに悪い評判を書き込まれ、採用活動を行っても人が集まりにくくなります。

また、採用活動のため新卒向けの大手求人サイトを利用すると、通年で約100~150万円の費用が発生します。ほかにもインターン募集、会社説明会、会社案内や採用ホームページなどの作成費用、採用担当者の活動費など多大なコストをかけて採用活動を行っていますが、短期間で離職されるとこれらの費用はすべて無駄になります。

マイナビ学生の窓口 フレッシャーズが、令和3年2月社会人300人に「新人が一人前になるまでの期間」をアンケートした結果、約4割が3年以上かかると回答。時間と手間をかけて育成した新人に短期間で離職されると、上司や先輩社員のモチベーションも下がるでしょう。加えて、事業の中核を担う人材が育たたないことで会社の発展が見通せなくなる恐れもあります。

新卒3年以内の離職率最新データを公開

影響の大きい新卒の離職率ですが、最近の状況はどうでしょうか。厚生労働省が令和2年10月末に発表した調査データから、新卒3年以内の離職率を学歴・業界・企業規模別に詳しく見ていきましょう。

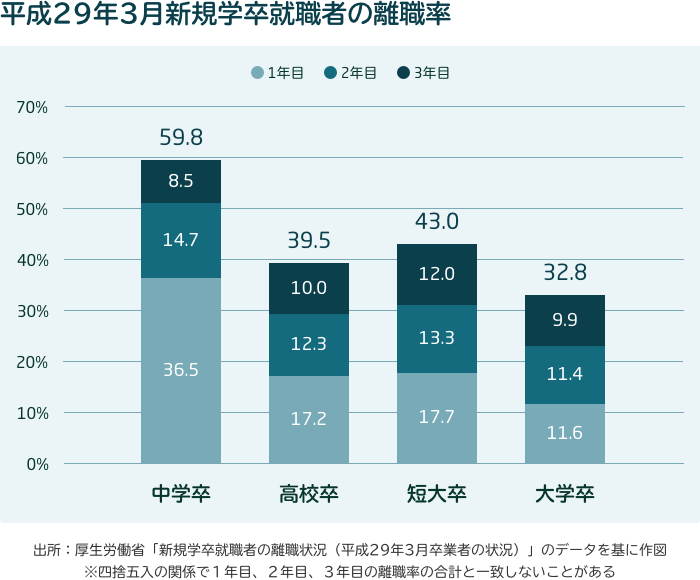

学歴別の新卒の離職率と推移

学歴別の新卒3年以内の離職率は大学卒が32.8%と最も低く、内訳をみると入社年数別での離職者の割合はほぼ同じです。高校卒と短大卒の離職率も同様に特定の入社年数に偏らず、一定の割合で存在しています。一方、中学卒の3年以内の離職率は59.8%と最も高く、特に1年未満で退職を決心する人が3割以上にも上ります。

業界別の新卒の離職率

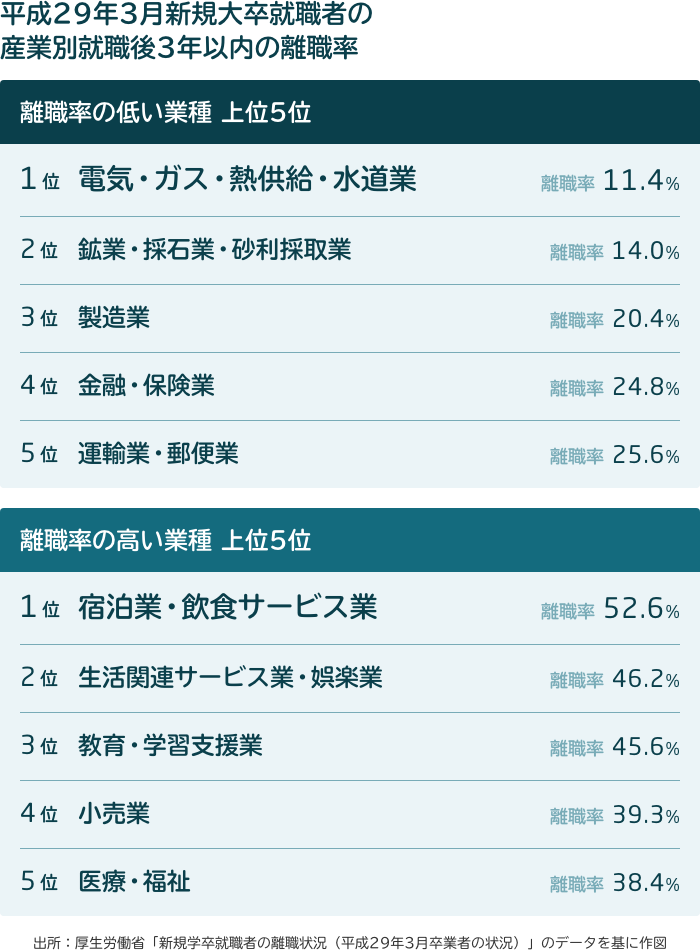

次は業界別の離職率です。平成29年3月新規大卒者の産業別就職後3年以内の離職率を、低い業種と高い業種それぞれ上位5位をまとめてみました。

離職率の低い業種は、電気・ガス・熱供給・水道業の11.4%がトップで、いずれも大卒3年以内の離職率平均値32.8%を下回っています。上位にランクインした業種はライフラインや資源といった生活や経済活動を行う上で欠かせないインフラ企業。これらは民間企業の中でも業績が景気に左右されにくく収益が安定しているため、待遇や福利厚生が充実している企業が目立ちます。

離職率が高い業種の1位は、宿泊業・サービス業で52.6%。2位の生活関連サービス業・娯楽業、3位の教育・学習支援業も含め上位3業種は平均値よりも10%以上高くなっています。これらの業種は景気に左右されやすく、コロナ禍で業績が低迷した企業が多く見られます。また、シフト勤務が多く、さらに大手転職サイトが集計した業界別の平均年収を見ると、年収が最も高い金融業界と比べて約100万円以上低くなっています。

企業規模別の新卒の離職率

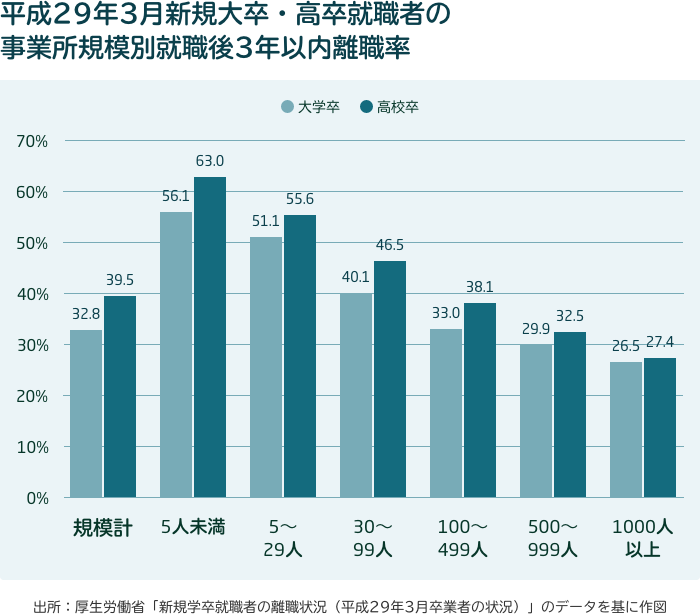

次は企業規模別の新卒3年以内の離職率です。

上のグラフを見ると1000人以上の大企業の新卒離職率は、高卒と大卒のいずれも30%以下です。企業規模が小さくなればなるほど学歴に関係なく離職率は高くなり、100人未満の中小企業では大卒でも 40%以上存在します。

大手企業では住宅手当などの福利厚生が手厚い傾向にあり、新入社員の教育制度も整っています。人員の少ない中小企業では、実務を通して教育するOJTが中心で即戦力として活躍を期待するケースが多いようです。労働政策研究・研修機構が令和3年2月に発表した調査によると、300人未満の中小企業では、新入社員専任の教育係やメンター制度などの取り組み実施率は、300人以上の企業と比べて低い数値となっています。

新卒3年以内の離職理由

ここから彼らが早期離職を決心する理由に迫っていきましょう。令和3年3月に労働政策研究・研修機構が発行した資料によると、正社員で入社した新卒3年以内の離職理由の上位は「労働時間・休暇の条件」「人間関係」「賃金」となっています。

内訳を見ると、在籍期間が1~3年未満だった男性の38.1%が「労働時間・休暇の条件がよくない」を理由に離職。2番目は「賃金の条件」で30.6%となっています。また、性別に関係なく在籍期間1年未満で離職する新卒は、40%以上が人間関係を理由に退職。そのほか入社1年未満で離職した男性の43.2%が、「仕事が自分に合わない」を退職理由にあげています。

3ヶ月以内の「超早期離職」理由は仕事のミスマッチ

労働市場で第二新卒と呼ばれる25歳以下の若年層の転職が当たり前となった今、就職後わずか半年以内で離職する「超早期離職」という言葉も生まれています。リクルートワークスが2020年8月に公表した調査データによると、1ヶ月未満で離職する新卒が5.2%、3ヶ月未満が9.9%、3ヶ月~6ヶ月未満が10.8%であることが分かりました。これらの数値は3年以内の新卒離職者の1/4以上です。入社半年以内は試用期間の企業も多く、正式な配属先が決まっていない新人も少なくありません。

特に高卒者で超早期離職を決心する人が目立ち、1ヶ月未満の離職が6.8%、3ヶ月未満が12.1%と軒並み数値が高くなっています。退職理由は「仕事内容が想像以上に過酷だった」「職場に相談できる人がいなくて孤立した」など、仕事のミスマッチをあげる人が目立ちました。

新卒の離職率改善にはHRテックが効果的

新卒の離職率改善には、HRテックの活用が効果的です。HRテックとは、Human Resouce(人事)とテクノロジーを合わせた言葉で、テクノロジーを使い人事業務の効率化や質の向上を図ります。人事業務の複雑化が進んでいる昨今、従来のアナログな対応では、新卒へのケアを含め人員の少ない人事部門ですべての業務をカバーするのは困難でしょう。ここでは効果が期待されるHRテックを4つ紹介します。

採用のミスマッチを防ぐ採用管理システム

前述したように新卒が早期離職を決心する大きな理由が、仕事のミスマッチ。その根本的な原因は、“採用”のミスマッチにあります。採用管理システムを活用すれば、現役社員の人事データから自社に合致する人材の性格や適性などが数値で可視化されるため、応募者の母集団から入社後に活躍が期待できる人材を効率よく抽出することが可能です。採用の精度が上がり、ミスマッチが少なくなるでしょう。同システムでは応募者の書類や選考プロセスの進捗、面接評価などのデータを一元管理できるので、業務効率化にも大きな効果を発揮します。

適材適所の人員配置に役立つタレントマネジメントシステム

全従業員の人事データを集約し、適材適所の人材配置を支援するタレントマネジメントシステムも効果が期待できます。タレントマネジメントシステムの中にはAIが全従業員の評価、経歴、資格などのデータから、人間では気づかなかった最適なポジションや異動先を提案する機能があります。自分の適性に合う仕事に就けば、仕事のモチベーションが上がり活躍の場も増えるので「仕事が合わない」を理由に離職する新卒を減らせるでしょう。タレントマネジメントシステムには、職種別にキャリアプランを作成する機能もあるため、新入社員の育成計画をサポートしてくれます。

長時間労働を未然に防ぐ勤怠管理システム

労働時間や休暇の条件への対策には、従業員1人ひとりの労働時間を正確に記録できる勤怠管理システムを導入するとよいでしょう。タイムカードやExcelなどでの勤怠管理には、打刻漏れや残業の申告漏れなどにより正確な労働時間が把握できないといった課題があります。これを放置すると、36協定で定められた残業時間の上限を超えてしまい問題化するリスクが高まります。その点勤怠管理システムであれば、上限値を超える前のアラート通知や、年次休暇未取得の従業員を抽出する機能があるので、問題防止の効果が期待できます。

新人のスキル定着を支援する学習管理システム

新人育成やスキル定着に課題を持つ企業は、学習管理システムの活用がおすすめです。学習管理システムとは、職域別の学習教材の配信、受講状況や成績などを統合的に管理するICTツールです。一般的なeラーニングと違い、受講開始から終了までの学習状況をリアルタイムに把握することが可能で、1人ひとりに理解度テストや追加課題を実施できます。直属の上司と履修状況を共有することで、きめ細かなフォローアップが可能に。新人は苦手分野が早く克服できるので、仕事に対する自信がつき離職率低下につながるでしょう。

まとめ

企業にとって従業員はかけがえのない財産です。新卒の離職率の高さが及ぼす影響は大きく、そのまま見過ごすわけにはいきません。しかしながら、人事部門の人手不足などで効果的な対策が取れず、お悩みの企業も少なくないでしょう。そのような企業はHRテックの導入をぜひ検討してみてください。新卒の離職率改善はもちろん、人事業務の効率化や質の向上にもつながるでしょう。