サイト内の現在位置

コラム

トレーサビリティとは?食品×ITの可能性

UPDATE : 2022.03.25

トレーサビリティとは、商品の産地(生産者)から製造過程、流通・消費までの記録が追跡可能である状態を意味します。昨今では、商品の「品質向上」と「安心」の付加価値獲得のために、対応が必須な要素となりつつあります。本記事では、食品に関するトレーサビリティをメインに、基礎知識からメリットや課題、導入のポイントを解説します。

INDEX

- トレーサビリティとは

- トレーサビリティの種類

- トレースフォワードとトレースバック

- トレーサビリティが重視される背景

- BSE問題で高まった食の「安全・安心」意識

- トレーサビリティのメリット

- リスク管理体制の強化

- 品質の向上

- 企業信頼度の向上

- 顧客満足度の向上

- トレーサビリティの課題

- サプライチェーン全体での協力体制構築

- 改ざんリスクと信頼性の獲得

- システム導入をする目的の明確化

- トレーサビリティを導入するために必要なこと

- 食品製造業で進むIT活用と進化するトレーサビリティ

- 基幹システム導入による情報の一元管理

- AIの活用による業務効率化

- ブロックチェーンによる改ざん対策

- RFIDの活用

- まとめ

トレーサビリティとは

トレーサビリティとは、Trace(トレース:追跡)とAbility(アビリティ:可能)を組み合わせた言葉で、日本語では「追跡可能性」と訳されます。トレーサビリティを確立することで、「原材料(部品)の調達はどこで行われたか」「誰によって、どのような加工を経たのか」「出荷後はどのように配送され、現在はどこに所在しているのか」などの情報が明らかとなります。

トレーサビリティは、国際標準化機構によるISO9000およびISO9001においても明記されており、食品製造業界をはじめ、医薬品、電子部品など製品の品質が求められる幅広い業界で重視されています。

トレーサビリティの種類

トレーサビリティは2種類に大別できます。それが「内部トレーサビリティ」と「チェーントレーサビリティ」です。

「内部トレーサビリティ」とは、「特定の工程や拠点に限定して」移動の履歴が追跡可能な状態を指します。製造工場において、どの業者からどの原材料を仕入れて、どの製造過程を経て、どのように管理して、どの製品で使用されているかなど、原材料の受入から製造品の出荷までのあらゆる情報を追跡します。

一方の「チェーントレーサビリティ」は、原材料の調達から製造・販売・消費まで「工程や主体者を越えて」情報を追跡できる状態を指します。チェーンのように履歴が繋がっている必要があるため、関係企業間の連携が不可欠です。

トレースフォワードとトレースバック

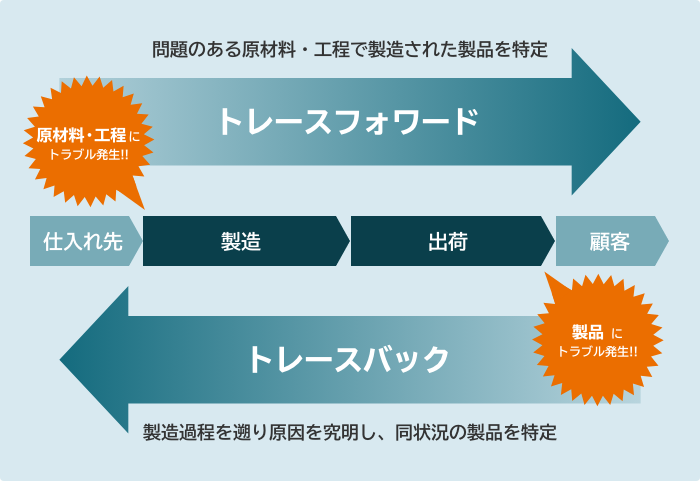

トレーサビリティの情報追跡方法には、「トレースフォワード」と「トレースバック」があります。

「トレースフォワード」は、製品の製造から消費までの時間経過に沿って追跡を行います。原材料に問題があった際は、その原材料が使用された製品群はどれか、どの小売業者に出荷されているかなどを明らかにします。原材料において不良品が発生した際や、リコールの回収対応を行う際に有用です。

もう一つの「トレースバック」は、遡及(そきゅう)を表します。つまり問題発生時点や原因を特定するために製造段階をさかのぼって情報を追跡することを指します。トレースバックできる仕組みを構築していれば、出荷後や消費段階で不良事故が発覚した際に、原因究明が可能です。トラブルに関する説明責任を果たし、業務改善に取り組むためには不可欠な情報追跡です。

トレーサビリティが重視される背景

日本の製造業では戦前から、トレーサビリティの基本ともいえる製番(追番)管理の手法が採用されていました。1969年には自動車業界におけるリコール制度が始まり、一つの契機となります。人命にも大きく関わる自動車の不良、不具合への対応にトレーサビリティが求められたからです。現在では「消費生活用製品安全法」により、幅広い商品において事故の通知報告の義務が課され、安全・安心確保の機運が高まっています。それに伴い、不具合の原因特定や商品の回収に役立つトレーサビリティは、重要度を増しています。

BSE問題で高まった食の「安全・安心」意識

トレーサビリティという言葉が一般に広く浸透することになったきっかけに、2000年代初頭に起きたBSE(牛海綿状脳症:狂牛病)問題があります。BSEは国内で感染した牛が確認されたことでクローズアップされ、食品の産地偽装問題などにも発展し、生産者から食品加工業者、消費者までを巻き込む大きな社会問題となりました。これを契機に、牛の個体識別と管理を目的とした「牛トレーサビリティ法:牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」が2003年12月に施行されています。

牛肉以外では、米のトレーサビリティに関する法律も制定されています。「米トレーサビリティ法:米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」は、食用ではない事故米穀を食用として転売した事故米穀の不正規流通問題がきっかけです。米の産地情報や流通の履歴が迅速に解明できる状態を目指して、制度がスタートしました。

また、2021年6月には改正食品衛生法によりHACCPによる衛生管理が義務化されました。HACCPとは、作業工程ごとに危害分析を行い、要点の管理や記録を徹底し事故を未然に防止する管理手法です。このHACCPの衛生管理、特に履歴の記録に関して、トレーサビリティの考え方を連動させることは肝要とされています。

このように、食品の「安全・安心」意識の高まりとともに法整備は進みました。そして、いずれにおいてもトレーサビリティは欠かせない要素となっています。

トレーサビリティのメリット

「安全・安心」に欠かせないトレーサビリティ。ここでは、その代表的なメリットを紹介します。

リスク管理体制の強化

トレーサビリティを確保することで、原材料や製造ロット、製造工程など“製造”に関する細かい情報を収集することができます。これにより、トラブル発生時には迅速な対応と原因究明が行えるため、事業のリスク対策として大きなメリットがあります。

万が一事故があった際には、消費者の被害とサプライチェーン全体の経済的損失を最小限にとどめる必要があります。トレーサビリティを確保していれば、正確で迅速な事態把握により、適切な情報開示を行えます。また、全品回収ではなく問題のある製品のみに絞って対応することで、損失を軽減することが可能になります。

原材料に異常が発生した場合ではトレースフォワードで製造品を追跡することになりますが、状況次第では流通前に回収できる点もメリットです。

品質の向上

トレーサビリティ確保により、明瞭な在庫管理や品質管理が可能になるため、効率性と品質の向上が期待できます。また、「誰が」「どの工程を」「どれだけの時間をかけて作業したのか」といった情報を把握することで、トラブル発生時に責任の所在が明らかになります。管理者が、工程全体のマネジメントを徹底すれば、各工程における従業員の意識と責任感の向上が見込め、製造品質の向上を図ることができます。

企業信頼度の向上

「安全・安心」に対する取り組みを明確に提示できる点も、トレーサビリティのメリットです。

昨今、フェアトレードによるSDGs貢献は注目を集めており、情報の透明性は世界的に重要度を増しています。ブランドイメージ向上を狙ったマーケティングとして、生産プロセスにおける労働環境や原価などの情報開示を行う企業が登場するほどです。

例えば食品製造業では、株式会社三重県松阪食肉公社が松坂牛の「個体識別番号検索」サービスを提供しています。松坂牛専用のトレーサビリティをアピールポイントにしてブランドイメージの構築に役立てています。コモディティ化が進む中、トレーサビリティによる情報の透明性は、マーケティング戦略の武器にもなり得ます。

顧客満足度の向上

トレーサビリティが確保されていれば、消費者は製品とその提供者に対する情報を得ることができます。また、不正に流通している非正規品や産地偽造品の購入リスクに脅かされることもなくなります。納得のいく購買体験や不安解消に繋がり、顧客満足度の向上が期待できるでしょう。

企業の目線では、徹底した情報追跡性による「消費者からの問い合わせやクレームへの対応力の向上」や、購買データの応用による「生産計画やマーケティングの効率化」が見込めます。これらも最終的には顧客満足度の向上に寄与します。

トレーサビリティの課題

メリットの多いトレーサビリティですが、導入には注意すべき課題も存在します。

サプライチェーン全体での協力体制構築

トレーサビリティ、特にチェーントレーサビリティを確保するためには、関係企業間・部門間での協力体制の構築が不可欠です。サプライチェーンにおいて流通を行う消費者に近い企業から、原材料などを扱う消費者に遠い企業まで、数多くの主体者と連携したシステムや機器の導入を行うこと、さらにこれら多くの関係主体間で価値観や情報の捉え方に認識のズレを生まないように導入することは容易ではありません。取引先に関しては、自社以外にも取引が存在するはずです。同じ温度感で取り組みを進めるためには、システムの導入に対するコストも考慮しつつ、各領域においてトレーサビリティの導入によるコスト以上のメリットやベネフィットを見出して提示し、考え方のすり合わせを行う必要があります。

なお、グローバルな領域でトレーサビリティを実現するには、国際規格や諸外国の法規制への対応も求められます。

改ざんリスクと信頼性の獲得

トレーサビリティを正常に機能させるためには、正確な情報収集が不可欠です。認識のズレや不正確な情報入力に起因する表記ゆれなどが存在すると、トレーサビリティが意味をなさない恐れがあります。これらを防止するために、個人に依存しない仕組みの構築や人為的なミスを防ぐITシステムおよび設備投資を検討する必要があります。

また情報の信憑性を脅かすデータ改ざんなどのリスク対策を講じる必要もあります。信頼性を確保するためには、内部監査や第三者機関の外部監査の実施が有効ですが、当然追加コストが発生します。

システム導入をする目的の明確化

これまで述べてきた通り、トレーサビリティを適正に機能させるためには、その付加価値を理解して、最適なシステムを構築することが求められます。そのためにはトレーサビリティ施策の目的を明確にし、それに必要な機能を整理することが肝要です。さらには、イニシャルコスト・ランニングコストも含めたコストシミュレーションを行い、費用対効果を適正にする取捨選択を行います。またスムーズな運用のためには、現場の声に耳を傾けて仕組みを構想しなければなりません。システムのみならずビジネスや現場レベルの業務理解が必要です。

トレーサビリティを導入するために必要なこと

トレーサビリティ導入にあたっては、先述したとおり目的を明確にすることが大前提です。「安全・安心の確保」「正確で信頼のある情報の収集」「業務の効率化」などの目的とともに、内部なのかチェーン全体なのかといったトレーサビリティを確立する範囲を定めます。さらには、上記を明確にしたうえで、コストシミュレーションも行います。費用としては、イニシャルコスト(構想や手順書の策定、教育研修、設備)とランニングコスト(人件費、消耗品、モニタリング監査費用、システム保守・更新)の両方を考慮して構想を検討します。

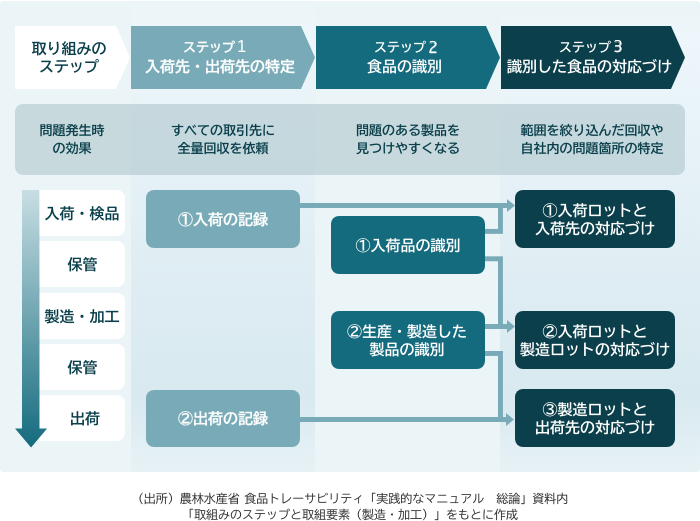

続いて具体的にどのような仕組みを構築する必要があるかを、農林水産省の『食品トレーサビリティ「実践的なマニュアル」総論』をもとに食品加工業を例として解説します。

取組みのステップ① 入荷先・出荷先の特定

まずは入荷・出荷の記録から始まります。それぞれで「いつ(入荷日・出荷日)」「どこ(入荷先・出荷先)」「何を(品名)」「どれだけ(入荷数量・出荷数量)」といった情報を収集・保存します。

取組みのステップ② 食品の識別

次は、入荷品および生産・製造品の識別を行います。入荷ロット・製造ロットの定義を策定し、ロット番号を割り当てます。番号は、重複しないユニーク(固有)な情報にします。

なおロットの定義には、「製造日」や「工場」のほか、「製造ライン」などもトレーサビリティの目的と範囲に応じて設定すべきです。例えば、産地の異なる原材料を使用しそれぞれで表示が必要となる場合は、ロットの定義に「産地」を設けるなどの工夫が必要です。

取組みのステップ③ 識別した食品の対応づけ

入荷先と入荷ロット、入荷ロットと製造ロット、製造ロットと出荷先の情報を紐付けます。この「対応づけ」がされた状態を明確にできるように記録を残します。ここまでの取組みが正確に実現できると、内部トレーサビリティが確保できます。

以上の工程を紙ラベルや記録台帳を使用して進めることも可能です。限られた範囲の内部トレーサビリティでスモールスタートするのも良いでしょう。一方で、人為的なミスをできるだけ少なくし正確かつ効率的に進めるためにITシステムを導入することも選択肢の一つです。自社の状況にあった導入方法を検討しましょう。

食品製造業で進むIT活用と進化するトレーサビリティ

食品製造業ではITを活用したDX・デジタルシフトが進んでいます。ここではトレーサビリティを支えるITによる効率化の事例を解説します。

基幹システム導入による情報の一元管理

製造業では、統合基幹業務システム(ERP:Enterprise Resources Planning)の導入、もしくは生産管理や販売管理などのシステム間の連携による効率化も注目を集めています。基幹システムを導入・連携することで、生産から販売までの情報を一元管理することが目的です。

各フェーズ(生産・在庫・物流・販売・CRM)において、それぞれが異なるシステムを利用していると情報追跡に時間がかかってしまう恐れがありますが、ITを駆使して統合管理することにより、スムーズな情報確認が実現できます。加えてシステムごとに発生する重複した入力作業が削減できる点もメリットです。

また活用シーンを想定した仕組みを構想することも重要です。例えば、アプリやQRコードなどで簡単に情報を追跡できる仕組みを実装できれば、さらに利便性を高められます。アウトプットを見越してITシステムで情報基盤を整備することは、将来的なサービスの発展を下支えします。

AIの活用による業務効率化

AIによる画像認識技術は、昨今注目を集める技術の一つです。OCRという画像認識技術を活用すれば、手書き文字や印字をデジタル化し、データで一括管理することが可能です。AI-OCRは、従来のOCRにAIを活用し、文字認識の精度を向上させた最新のIT技術です。FAXなどの従来の方法を残しつつ、集約地点でAI-OCRを活用することで、大がかりなシステム機器を生産者レベルで導入せずにすみます。また、データ入力ミスによるデータ品質の低下を防止できます。

AI-OCR以外にもAIによる「画像認識」技術の活用は進んでいます。「不良品判別」や「収穫量予測」などでは、人の判断に依存していた業務をAIにより効率化、高精度化しています。

関連情報

ブロックチェーンによる改ざん対策

暗号資産・仮想通貨で一躍有名となったブロックチェーンですが、トレーサビリティとも高相性とされています。トレーサビリティに有用なブロックチェーンの特長の一つが「データの耐改ざん性」です。仮想通貨のベースとなる技術であるブロックチェーン(パブリックチェーン)は、情報入力時の不正や組織的な占有攻撃に関しては対策を講じる必要がありますが、機能すればデータの改ざんが困難になるため高い信頼性と透明性を担保します。

さらに、トークンを活用しデジタルの証明書を発行すれば、データの信頼性を担保する真贋判定など、より付加価値の高いサービスが展開可能です。課題もある中で、ブロックチェーン技術は日々進化しています。トレーサビリティを加速度的に進化させる可能性に満ちた技術なので、今後の動向を注視しましょう。

RFIDの活用

最後に紹介するのは、無線通信を可能にする電子タグ、RFIDの活用です。RFIDは、ICカードの基礎となる技術であるほか、セルフレジや在庫管理に応用されデジタルシフトの場面で重宝されています。その技術の肝が、離れている場所からの同時・一括読み取りです。従来のスキャナーのようにバーコードに近づけて読み取る必要がなく、周辺の製品情報を一括で読み取れるため、各流通過程での「記録」を効率化・高速化できます。またバーコード以上の情報を保有でき、読み取りだけでなく書き換えも可能です。さらにICチップで構成されるタグをパッケージしてシールのように加工も可能。各工程をまたがっての情報管理を実現し、トレーサビリティシステムを効率的に機能させられます。

経済産業省は「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を打ち出し、RFIDの積極活用に向けて動き出しています。食品生産・製造・流通でRFIDタグを活用し、賞味期限や消費期限、食材の鮮度に合わせ価格を変動させる「ダイナミックプライシング」の実証実験を実施。顧客にとって価値のある情報提供と価格管理による「食品ロス削減効果」を検証しています。

RFIDを広く浸透させるための最大の障壁はコスト面にありますが、経済産業省は先の「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」において、コンビニ大手5社と2025年までにすべての商品に電子タグを付けることで合意しています。それに伴い、大手企業による低価格化へ向けた研究開発が進んでいるため、トレーサビリティ関連技術の進化も期待されています。

まとめ

食品製造業においてトレーサビリティは「食の安全・安心の証明」「企業ブランディングへの貢献」「リスク管理体制の構築」という重要な役割を担います。関係企業や部門と協力体制を構築し適正に運用することは容易ではありませんが、メリットは大きいでしょう。基幹システムなどのITを適正に活用して費用対効果を最適化するためにも、最新知識を有する専門の企業から情報収集するところから始めてはいかがでしょうか。