サイト内の現在位置

コラム

チャットボットとは?

AI搭載型など種類や活用事例を解説

記事中の事例で紹介したチャットボット

社内問い合わせ対応に導入したチャットボットで、年間約4.7億円のコスト削減に成功。NECソリューションイノベータの事例で取り上げた製品をくわしくご紹介します。

UPDATE : 2023.04.28

コンピュータが人間のオペレーターに代わって問い合わせ対応などを行う「チャットボット」の注目度が大きく高まっています。顧客対応から社内の問い合わせまで、自動化により業務負荷を大幅に軽減できるチャットボットについて、本記事では基本的な知識から成功事例までを解説します。

INDEX

- チャットボットとは?

ユーザーの質問に自動返答するプログラム- チャットボットの歴史

- チャットボットがビジネスで注目される背景

- チャットボットのビジネスにおける活用シーン

- 顧客の問い合わせ対応(カスタマーサポート)

- 社内の問い合わせ対応(社内ヘルプデスク)

- チャットボットのメリット・デメリット

- チャットボット導入のメリット

- チャットボット導入のデメリット

- 【目的別】チャットボットの種類

- 辞書型

- 選択肢型

- 処理代行型

- 配信型

- 雑談型

- 【AIの有無】チャットボットの種類

- AI搭載型

- AI非搭載型(シナリオ型など)

- 企業でのチャットボット活用事例

- ECサイトのカスタマーサポート(LOHACO)

- 社内の問い合わせ対応(NECソリューションイノベータ)

- チャットボット導入にあたってのポイント

- DXに向けた意識改革をチャットボットから

- まとめ

チャットボットとは?

ユーザーの質問に自動返答するプログラム

「チャットボット(Chatbot)」とは、会話やおしゃべりを意味する「チャット(chat)」と、ロボットを意味する「ボット(bot)」を組み合わせた言葉で、テキストや音声でユーザーの質問に返答するコンピュータシステムを意味します。

ここでいうチャットとは、LINEやFacebookメッセンジャーなどで慣れ親しんでいるインターネットを介したリアルタイムコミュニケーションを指します。チャット上で適切な返答をするよう自動化されたシステムがチャットボットです。

企業がチャットボットを導入することで、これまで人力で対応していたユーザーからの問合せや情報収集を自動で行えるようになります。特に近年は企業Webサイトの問い合わせ窓口や、社内ヘルプデスクシステムなどで使われるケースが増えており、今後、さらに活用の幅が広がっていくと予測されています。

チャットボットの歴史

世界初のチャットボットは、1966年にマサチューセッツ工科大学(MIT)のジョセフ・ワイゼンバウム教授が公表した自然言語処理プログラム「ELIZA(イライザ)」だと言われています。その後、1997年にはMicrosoftが「Microsoft Office」向けのヘルプ機能(Officeアシスタント)としてイルカの「カイル」などのチャットボットを搭載。2011年にはiPhoneに搭載されて話題となった「Siri(シリ)」や、2017年にはGoogleやAmazonから発売されたAIアシスタント(AIスピーカー)などチャットボットを応用したツールが普及し始め、広く一般に知られるようになりました。

国内では、2016年にLINEとFacebookメッセンジャーがチャットボット対応のAPIを公開し、門戸を開いたことから多くのサービスが展開され、広く普及。現在もさまざまな用途で活用されています。

チャットボットとAIアシスタント、AIスピーカーの違い

AIアシスタントとは、音声認識技術により質問やタスク(簡単な作業)に対応してくれる機能を指します。AIスピーカーはAIアシスタント機能を持つスピーカーで、話しかけることで音楽や動画の再生、機器のコントロール、情報の検索などができます。

チャットボットとAIアシスタント、AIスピーカーの違いは、操作を行う機能へのアクセス件の有無です。AIアシスタント、AIスピーカーには任意の機能へのアクセス件があるため、任意の機能にアクセスすることでタスク対応します。

チャットボットがビジネスで注目される背景

昨今、オンラインでの顧客接点作りの重要性が高まっていることを受け、ビジネスシーンにおけるチャットボットへの注目が高まっています。オンラインでの顧客対応が一般化している中、できるだけ人員コストをかけずに顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)を高める手法として、チャットボットの有用性に期待する企業が増えているからです。

また、技術的にもAIがこの10年で急激に高度化し、従来は難しかった自然かつ的確なやり取りが可能になったことも、チャットボット人気に拍車をかけています。

チャットボットのビジネスにおける活用シーン

チャットボットはすでにさまざまな現場で活用されていますが、ビジネスにおける代表的な活用シーンとしては以下の2つが知られています。

顧客の問い合わせ対応(カスタマーサポート)

自動応答という特性を活かし、チャットボットを顧客からの問い合わせ対応に使う企業がすでに多く存在します。ECサイトなどの問い合わせで使用したという方も多いのではないでしょうか。チャットボットはユーザーからの質問に24時間365日対応可能で、素早く回答を提示できることから、顧客満足度の向上に貢献すると言われています。

社内の問い合わせ対応(社内ヘルプデスク)

チャットボットを企業内でのバックオフィス(総務・人事・情報システム部門など)への問い合わせ対応に活用するケースも増えています。多くの社員から質問が寄せられ、その対応に時間を取られて業務に支障をきたしているバックオフィス担当者は少なくありません。よくある質問にチャットボットを用いて対応すれば、社内全体の生産性が大きく向上するでしょう。

関連情報

チャットボットのメリット・デメリット

チャットボットの導入には多くのメリットと、少なからずデメリットもあります。ここではそれらを分かりやすくまとめました。

チャットボット導入のメリット

チャットボットを導入するメリットは具体的には以下の通りです。

- 問い合わせの負担軽減やコスト削減になる

- 問い合わせの対応が24時間365日可能になる

- 顧客接点の増加が見込める

- WebサイトのCVR向上が見込める

お問い合わせへの一次対応をチャットボットに任せることで、担当者の負荷を大幅に軽減できます。チャットボットでは答えきれない質問については人間が引き継ぐ必要がありますが、それでも大きな負担軽減につながります。

24時間365日、何時でも瞬時に回答できる点もチャットボットの大きなメリットの一つです。さらに「気軽に問合せできる」ため、顧客接点の増加も期待できます。チャットボットを画面上に常時表示させるUIを導入し、購入などのアクションを促せば、CVR向上につながるでしょう。

チャットボット導入のデメリット

一方で、チャットボット導入には以下のようなデメリットも存在します。

- すべての回答を自動化することはできない

- 顧客との関係性を構築しにくい

- 導入する際に時間と手間がかかる

チャットボットはあらかじめ設定済みの質問については回答できますが、意図の読み取りが難しい複雑な質問には、適切に回答できない場合があります。また、親身な対応を要する顧客との関係性構築には不向きなため、コミュニケーションの重要度が高い製品やサービスについては、最初から人間が対応したほうが良いでしょう。また、チャットボットを稼働させるまでに、想定される質問と回答をセットにした「シナリオ」の準備が必要です。運用開始には相応の準備とコストがかかります。

【目的別】チャットボットの種類

チャットボットには目的によっていくつかの種類が存在します。

- 辞書型

- 選択肢型

- 処理代行型

- 配信型

- 雑談型

ここでは、それぞれ具体的な機能と用途を紹介します。

●辞書型

辞書型は、顧客対応から社内ヘルプデスクまで幅広く問い合わせ対応を自動化できます。近年のチャットボットには自然言語処理と呼ばれるAI技術が活用されていることが多く、ユーザーの問い合わせに対し、その意味を理解し適切な回答を返します。データベースにやり取りしたデータが蓄積されると、回答の精度が向上します。

【活用例】ECサイトやWebサービスのカスタマーサポート、社内のヘルプデスクなど

●選択肢型

選択肢型(シナリオ型とも)は、あらかじめ決められたシナリオを基に会話を進めます。「よくある質問」など、回答が定型化されている問い合わせ対応に多く活用されています。ユーザーが質問を考える必要がないため、気軽に利用することが可能。問い合わせ対応のほか、離脱を防ぎCVを促す目的で資料請求などの入力フォームに活用するケースもあります。なお、辞書型と選択肢型をまとめてFAQ型と呼ぶ場合もあります。

【活用例】よくある質問への対応、WebサイトのCVR向上など

●処理代行型

処理代行型は、ユーザーとのやり取りや提供された情報を元に、システムへの設定や登録などを代行します。例えばカレンダーアプリなどと連携し、社内会議の日程調整や会議室予約などを行ってくれます。また、飲食店などにおいて、席の予約や日時変更、人数変更などの予約代行に活用されています。

【活用例】社内会議のスケジュール手配、飲食店の予約、宅配便の再配達など

●配信型

配信型は、事前設定したタイミングにキャンペーン情報などをチャット形式で配信する仕組みです。SNSやメッセンジャーアプリで活用することで、メールマガジンなどよりも注目度が高まると期待されています。また、企業内でも会議室予約の通知やリマインドなどに活用する例が見られます。

【活用例】SNSなどで顧客向けプロモーション情報の発信、ECサイトなどで配送日の通知、社内での会議室予約時間の通知

●雑談型

雑談型は、ユーザーとキャラクターが会話を楽しむことを目的としたチャットボットです。キャラクターのファンになってもらい、企業や製品へのロイヤリティ向上を狙います。

【活用例】日本マイクロソフトの「りんな」、店舗待ち時間の雑談相手

【AIの有無】チャットボットの種類

チャットボットはAI技術を搭載しているか、していないかという点からも区分できます。

- AI搭載型

- AI非搭載型(シナリオ型など)

ここでは、それぞれ具体的な機能と用途を紹介します。

◆AI搭載型

AI搭載型は、ユーザーが入力した質問をAIで解析し、最適な回答を返すことができます。事前に入力し、蓄積された質問・回答データや、ユーザーの利用実績などをAIに学習させることで精度が高まっていきます。ある程度の表現の揺らぎにも対応できるため、シナリオ型よりも複雑な質問に対応可能です。ただし、AIの学習コストや学習時間などが発生するため、システム全体が大がかりになりがちです。

【活用例】社内のヘルプデスク、ECサイトなどでの接客対応、飲食店の予約代行など

◆AI非搭載型(シナリオ型など)

AIを搭載していないAI非搭載型で、ユーザーに選択肢を示し、回答へと導いていくものを「シナリオ型(あるいはルールベース型)」と呼びます。「よくある質問」など、質問内容が定型的な問い合わせへの対応に向いています。また、AI非搭載型には、「辞書型」「キーワード型」と呼ばれる質問内容に含まれるワードから回答を導き出すチャットボットも含まれます。AI非搭載型は、比較的低コストに運用できますが、あらかじめ想定していない質問や個別の回答はできません。

【活用例】ある程度定型化された問い合わせの対応、アンケートの回答など

企業でのチャットボット活用事例

ここでは実際にチャットボットを導入し、ビジネスに役立てている企業の活用事例を2つピックアップして紹介します。

ECサイトのカスタマーサポート(LOHACO)

オフィス用品通販大手のアスクルが運営する、個人向け通販サイト「LOHACO(ロハコ)」では「マナミさん」と名づけられたチャットボットを2014年から提供中。国内チャットボット黎明期に登場した代表例として知られています。マナミさんはユーザーからの「配送日時を変更したい」などの問い合わせに、24時間365日、リアルタイムで迅速に返答。現在では全問い合わせの3分の1を担うまでになっており、その働きはオペレーター6.5人分にもなると言います。また、雑談型チャットボットとしての側面も持ち合わせており、サービスのファンを増やす活動にも貢献しているそうです。

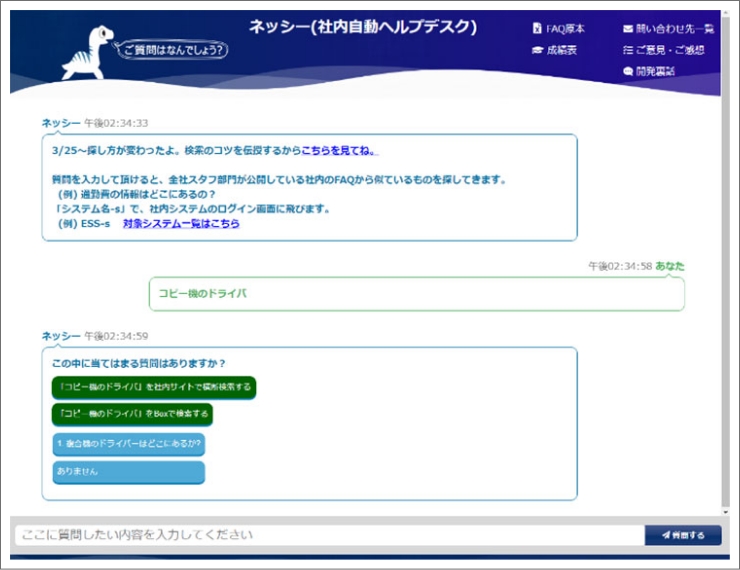

社内の問い合わせ対応(NECソリューションイノベータ)

NECソリューションイノベータでは、スタッフ部門への社内問い合わせ対応にチャットボットを導入。転勤の時期になると急増する手続きや申請に関する問い合わせへの返答は、「ネッシー」と名づけられたチャットボットが担います。チャットボット導入により、スタッフ部門の業務負担が軽減され、年間約4.7億円ものコスト削減に成功しました。また、こうした目に見える効果に加え、社内の「DX」に向けた意識改革にもつながったと言います。ネッシーは今後も定期的にアップデートされ、機能を拡充していく予定です。

チャットボット導入にあたってのポイント

チャットボットを社内導入するにあたっては、下記のポイントに留意しましょう。

- チャットボット導入の目的を明確にする

- 目的に合ったチャットボットの種類を選択する

- 導入準備の手間を考慮する

- ユーザー目線に立って考慮する

- チャットボット以外の対応策を用意する

最も重要なのは、チャットボット導入の「目的」を明確にする点です。「問い合わせ対応の件数削減・人員削減」「顧客体験の向上」などを定め、可能であれば目標となる数値を設定します。目的および目標数値が定まったら、適切な種類のチャットボットを選択しましょう。

昨今はAI技術を用いたチャットボットが人気ですが、用途によってはAI非搭載型のチャットボットで十分な場合もあります。AI搭載型チャットボットは多大なデータ学習が必要であるなど、導入にコストと時間がかかるケースもあります。種類やサービス、規模によって導入コストが大きく変動するため、目的に適しているかを十分考慮しましょう。

また、ユーザー目線に立った的確で具体的な回答を提示することが肝要です。しかしながら、どの種類やサービスを選択しても、チャットボットだけでは十分に対応できないケースは発生します。その場合の対策や、対応する担当者などについても検討しておく必要があります。

DXに向けた意識改革をチャットボットから

問い合わせ対応を中心としてさまざまな用途に活用され、業務効率を大きく向上させるチャットボットは、DX推進の観点からも注目すべき存在です。事例で紹介したNECソリューションイノベータの「ネッシー」開発に携わった丸岡は次のようにそのメリットを語ります。

『DXの重要性は理解していても、何から着手してよいかわからないという声をよく聞きます。私はチャットボットこそ、DXの成功体験を得るのに最適なテーマだと思います。

第1の理由は、効果がわかりやすいことです。NECソリューションイノベータではチャットボットの導入により、スタッフ部門の負担は大きく改善されました。第2の理由は、スタッフ部門への問い合わせの改善は、全社員に関係する課題だということです。AIによるチャットボットで業務効率を上げていく体験は、多くの社員にDXの意義や効果を体験させ、DXに向けた意識改革につながります。』

引用:NECソリューションイノベータ「社内DX事例【チャットボット+AI】」

まとめ

従来は人間にしかできないと思われていた問い合わせ対応業務などを、自動化したチャットボット。チャットボットの導入は、業務効率化、DX推進に向けた有効な一手です。社内のDX推進をどのように進めていくか検討している企業は、まず、社内問い合せのチャットボット化から始めてみるのも良いでしょう。

記事中の事例で紹介したチャットボット