サイト内の現在位置

コラム

医療費適正化計画とは?

目標や内容をわかりやすく解説

UPDATE : 2024.11.21

医療費適正化計画とは、各都道府県における住民の健康増進と、医療費適正化のための取り組みです。時代の変化とともに、日本では急速な少子高齢化、社会保障費の増大などさまざまな課題が噴出しています。国民一人ひとりの負担が増す中、国民皆保険を維持しながら国民のQOL(Quality of Life:人生の質)を向上させる上で不可欠な医療費適正化計画について、わかりやすく紹介します。

INDEX

- 医療費適正化計画とは

- 医療費適正化計画の背景

- 医療費適正化計画の基本理念

- 医療費適正化計画の目標

- 医療費適正化計画:第1期~第4期

- 第1期(2008~2012年度)

- 第2期(2013~2017年度)

- 第3期(2018~2023年度)

- 第4期(2024~2029年度)

- 都道府県別:医療費適正化計画の取り組み

- 大阪府

- 兵庫県

- 熊本県荒尾市

- NECソリューションイノベータが医療費適正化に向けた取り組みを支援

- まとめ

医療費適正化計画とは

医療費適正化計画とは、持続可能な医療制度と提供体制の確保を目指し、国と都道府県が保険者および医療従事者などの協力のもと進める、住民の健康増進と医療費適正化のための取り組みです。第1期は5か年計画として2008年度〜2012年度に実施され、現在は第4期(2024~2029年度)にあたります。

日本では、保険料を納付することで、誰もが医療を受けられる国民皆保険があります。しかし急速な少子高齢化、医療技術の高度化などによる社会保障費の増加により、医療費に対する国民一人あたりの負担は増す一方です。今後も国民皆保険の中で国民のQOLを守りつつ向上させるには、医療費の過度な増大を抑えた上で、良質な医療体制を確保しなければなりません。同時に、一人ひとりが「自分の健康は自ら守る」という意識を持って行動できる社会を整備する必要があります。これらを実現させるための指針が医療費適正化計画です。

医療費適正化計画の背景

医療費適正化計画が打ち出された背景をあらためて振り返ってみましょう。まず挙げられるのは、医療・年金・福祉にかかる社会保障費の増加です。

日本の人口は、2011年を境に減り続け、2024年3月現在は1億2397万人。

概算値※出典:令和6年3月21日『人口推計』(総務省統計局)

うち75歳以上は2039万人(16.4%※同上)、15歳未満は1403万人(11.3%※同上)で、前者が増え後者が減る傾向は今後も続くと見込まれています。

さらに、医療技術が高度化したこともあり、社会保障費(医療・年金・福祉)は年々増加しました。

一方で社会保障費の担い手である生産年齢人口(15~64歳)が減少し、経済の低迷により収入がダウン。国民一人あたりの負担率が増加したことも、医療費適正化計画が打ち出された背景に挙げられます。そこで国民の健康維持・増進を促し、医療費を適正化することが喫緊の課題となりました。

医療費適正化計画の基本理念

医療費適正化計画には、以下の3つの基本理念があります。

① 住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること

② 今後の人口構成の変化に対応するものであること

③ 目標及び施策の達成状況等の評価を適切に行うものであること

出典:令和5年7月20日厚生労働省告示第234号『医療費適正化に関する施策についての基本的な方針』(厚生労働省)

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

① 住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること

具体的な取り組みの大前提として、都道府県における住民の健康と医療のあり方を展望し、QOLを確保・向上する形で「良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すものでなければならない」としています。

② 今後の人口構成の変化に対応するものであること

65歳以上の人口は2025年をピークに減少が見込まれています。しかしすでに減少し始めている生産年齢人口は、2025年以降も減少に歯止めがかかりません。こうした状況を踏まえ、「限りある地域の社会資源を効果的かつ効率的に活用し、医療費適正化を図っていくものでなければならない」としています。

③ 目標及び施策の達成状況等の評価を適切に行うものであること

都道府県は、毎年度の進捗状況を公表しながら、計画の最終年度には進捗状況の調査・分析の結果の公表も行い、必要に応じて対策を講じる必要があります。同様に、国も「全国での取組状況を評価し、必要に応じて計画の見直し等に反映させなければならない」としています。

医療費適正化計画の目標

医療費適正化計画の目標について、第2期(2013~2017年度)を例にとって見てみましょう。

●国民の健康の保持の推進に関する達成目標

- 特定健診実施率 70%

- メタボ該当者・予備群減少率 25%減(2008年度比)等

●医療の効率的な提供の推進に関する達成目標

- 平均在院日数 各都道府県の目標を踏まえ、28.6日

- 後発医薬品 「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(2018年3月末目標60%)を踏まえ、保険者等の取組を推進

●医療に関する費用の見通し

2017年度における医療費の総額は約46.6兆円、特定健診・保健指導の推進や平均在院日数の短縮等がなされた場合の医療費は約45.6兆円となる。

上記のような目標・見通しをもとに計画を実施、各期間の最終年度までに随時見直しを行います。

【参考記事】第二期全国医療費適正化計画について(報告)|厚生労働省

医療費適正化計画:第1期~第4期

医療費適正化計画は、第1期(2008~2012年度)、第2期(2013~2017年度)、第3期(2018~2023年度)、そして現在進行中の第4期(2024~2029年度)と4回にわたって実施されています。設定した目標をもとに定期的に振り返り・見直しを行うPDCAの形を取りながら進められてきました。

それぞれの期間によってさまざまな重点項目を設定し、その結果を次期の計画へと反映してきた流れを見てみましょう。

第1期(2008~2012年度)

医療費適正計画第1期は、2008~2012年度に実施されました。

「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施率に関しては目標に届きませんでしたが、地域差は見受けられるものの「メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少」については-12%の減少を達成。また、医療の効率化の面では、医療機関の機能分化や連携、在宅医療・地域ケアを推進したことで入院期間を短縮できました。

医療費は、2008年度の見通し34.5兆円に対して実績34.1兆円、2012年度は見通し38.6兆円に対して実績38.4兆円と、それぞれ削減目標を達成しています。

【参考資料】第一期医療費適正化計画(2008~2012年度)について|厚生労働省

第2期(2013~2017年度)

第1期の結果から特定健診・保健指導実施率の向上、地域の実情を反映した地域医療構想の策定などを目標とし、第2期は2013~2017年度に実施されました。

まず、具体的な目標数値は掲げずに進められた「たばこ対策」の普及啓発については、習慣的に喫煙している人の割合が減っていることが確認されています。

また、特定健康診査と特定保健指導の実施率は上昇傾向に、メタボリックシンドローム該当者及び予備群は減少傾向にあることがわかりました。平均在院日数も着実に短縮し始め、2017年度の医療費は、見通しから2.2兆円の削減を達成しています。

【参考資料】第二期医療費適正化計画(2013~2017年度)について|厚生労働省

第3期(2018~2023年度)

第3期は2018~2023年度に実施されています。

特徴として挙げられるのは「医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進」「糖尿病の重症化予防」「特定健診・保健指導の推進」「後発医薬品の使用促進」「医薬品の適正使用」を盛り込んでいる点です。

しかし、2020年からは新型コロナウイルス感染症が拡大したことにより、特定健診・保健指導の実施率が大きく減少。メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少率にもマイナスの影響が見られました。第3期は、2024年3月に終了してまだ時間が経っていないため、実績評価についてはこれから発表されるでしょう。

【参考資料】第三期医療費適正化計画(2018~2023年度)について|厚生労働省

第4期(2024~2029年度)

第4期は2024年度にスタートしました。

2029年度までの6か年計画で、引き続き国民の健康増進と医療の効率的な提供を目標に、より効率的な取り組みを目指しています。

新しい目標として「複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供等」と「医療資源の効果的・効率的な活用」の2つが加わりました。効率化の象徴として挙げられるのは、「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)による医療情報の利活用等を通じて、健康の保持の推進・医療の効率的な提供の取組を推進」と謳っている点です。

さらに計画の実効性を高めるため、都道府県と保険者・医療関係者との連携構築を促しています。

【参考資料】第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について|厚生労働省

都道府県別:医療費適正化計画の取り組み

医療費適正化計画は、各都道府県の課題を反映した形で実施されています。全国的には急速な少子高齢化、社会保障費の増加などの課題が挙げられますが、解像度を上げ、各都道府県によって異なる課題にフォーカスしてみると、他の自治体の参考になりそうな事例が見えてきます。

ここでは、大阪府や兵庫県、熊本県荒尾市の取り組みを紹介します。

大阪府

まず大阪府の取り組みを紹介します。

大阪府では第4期における施策として、①住民の健康の保持の推進 ②医療の効率的な提供の推進 ③健康医療情報の見える化とヘルスリテラシーの向上」を柱に、それぞれ具体的な取り組みを設定しました。

例えば①については“けんしん(健診・検診)”受診率の向上を目指し、チラシ『適正受診のお願い』を府民に配布。②については後発医薬品使用割合80%を目標に掲げ、国民健康保険及び後期高齢者医療について府内の調剤レセプトデータから医療圏別の「医薬品使用実績リスト」を更新。日本ジェネリック製薬協会と連携し、家庭学習をサポートする教材を無料提供するなど、後発医薬品の普及・啓発に取り組んでいます。

兵庫県

次に兵庫県の取り組みを紹介します。

兵庫県では第3期の実績として、住民からの専門的な相談に対応する電話窓口を設置し、専門職が健康相談や特定健診等の案内、健診受診を促す取り組みを実施しました。

特定健診受診率が低調な市町に対してはアドバイザーを派遣し、取り組みが低調な要因の分析や受診率向上策について助言を行っています。また、全体的な特定健診の普及啓発に向けて、特定健診受診勧奨ポスターを作成し関係機関への配布。さらには、国保データベース(KDB)補完システムを活用したデータ分析資料を作成し、市町へ提供するといった取り組みも行っています。

出典:「兵庫県医療費適正化計画について」より抜粋・加筆(兵庫県)

熊本県荒尾市

最後は、熊本県荒尾市の取り組みです。

荒尾市は3人に1人が高齢者(2023年2月現在)で、2030年頃には75歳以上の人口がピークを迎えると予想されています。健康で長生きできる仕組みづくりのために、生活習慣の改善による市民の健康寿命の延伸・健康格差の解消が喫緊の課題です。

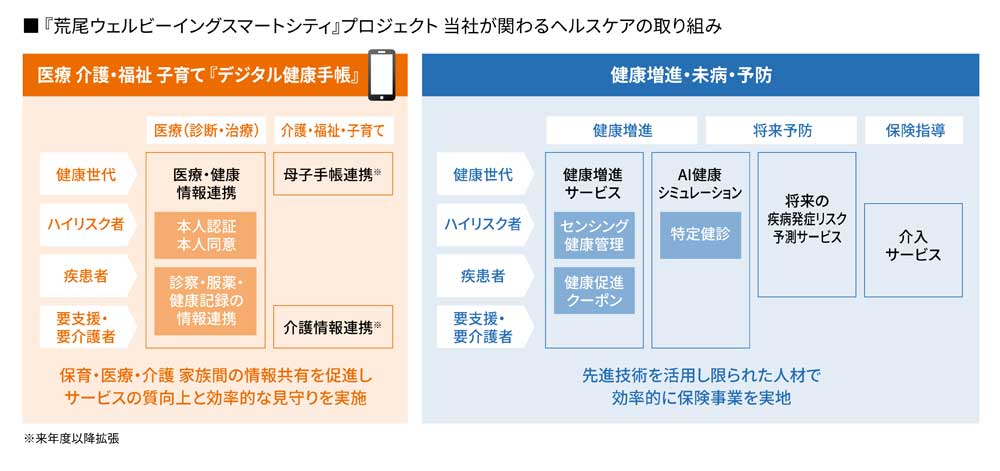

具体的な取り組みとして、官民学連携でICT・AI・バイオ技術を活用した「荒尾ウェルビーイングスマートシティ」プロジェクトを実施。その一環として荒尾市民に対し、将来の疾病の発症リスクを予測する検査サービスを提供しました。2021年度には約70名、2022年度は約200名と提供数を増やし、現在も提供を続けています。また、体重や血圧などの記録したデータを予防接種、健康診断などの記録と連携させてスマートフォンのアプリで一元管理するなど、少子高齢化時代の自治体として先進的な取り組みを推進しています。

NECソリューションイノベータが医療費適正化に向けた取り組みを支援

ここで、NECソリューションイノベータが医療費適正化計画に関わった事例を紹介しましょう。熊本県荒尾市では先述の通り、健康で長生きできる仕組みづくりのために「荒尾ウェルビーイングスマートシティ」プロジェクトを立ち上げました。

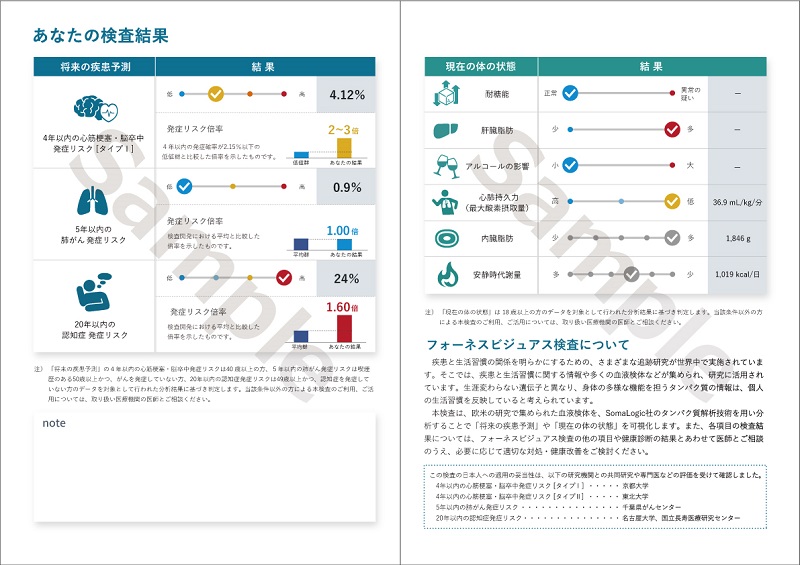

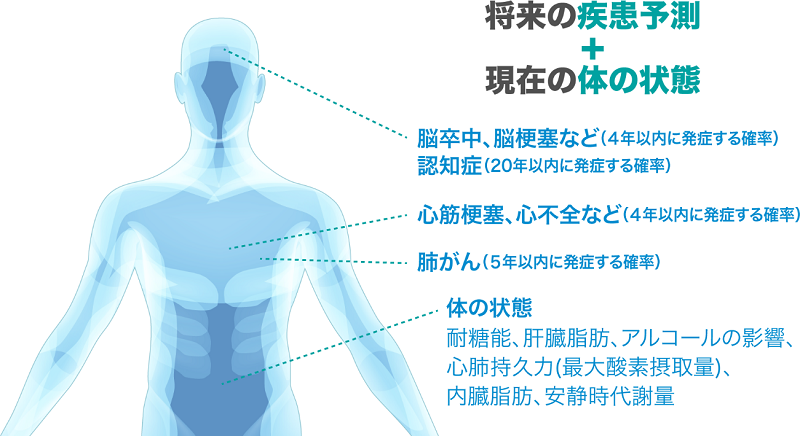

本プロジェクトにおいては、NECグループが提供する『フォーネスビジュアス(FonesVisuas)』が採用されています。『フォーネスビジュアス』は、少量(5cc相当)の採血により血液中のタンパク質の値を分析することで、将来の疾病リスクを予測できることが特徴です。

このプロジェクトでは、『フォーネスビジュアス』の検査結果に基づいた個別の生活習慣改善プログラムを提供し、市民の運動不足や食生活の改善などの取組継続を支援しています。また、市民が自身の医療情報を一元管理できるよう、『デジタル健康手帳』の導入を進めています。この手帳には、医療情報、おくすり手帳、健康データなどが含まれており、今後の取組として、検査結果後のセルフメディケーションに役立てることを目指しています。

このように、NECソリューションイノベータは、自治体の健康寿命の延伸や医療・介護給付費の増加抑制、持続可能な財政経営への貢献を目指すとともに、全国展開を視野に入れたヘルスケア事業の自治体におけるビジネスモデルの確立に取り組んでいます。

関連情報

拡大する

拡大する

まとめ

さまざまな施策に具体的な目標数値を設定し、4期にわたって実施された医療費適正化計画を概観しながら、各自治体での取り組みを紹介してきました。医療費適正化計画は、現在の日本においていかに“待ったなし”の取り組みと言えます。

しかし、自治体単独では解決が難しい課題も少なくありません。最後にご紹介した熊本県荒尾市のように、官民一体となり、先端技術を活用して住民のQOLに資するという手法もあります。医療費適正化計画を実施の際は、専門知識はもちろん官民一体でプロジェクトを推進するノウハウも兼ね備えたNECソリューションイノベータへぜひご相談ください。