サイト内の現在位置

コラム

PMOとは?

その役割やPMとの違い、

プロジェクトに導入するメリットを解説

UPDATE : 2025.08.29

PMOとは、プロジェクトマネジメント全体を支える基盤的な組織です。プロジェクトの標準化やナレッジの共有、進捗管理の支援などを通じて、プロジェクト成功率を高める役割を果たします。DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速や複数案件の並行実行が常態化する中、PMOの重要性はますます高まっています。本記事では、PMOの役割や導入メリット、成功事例までを詳しく解説します。

INDEX

- PMOとは

- PMOが注目される背景と役割

- PM(プロジェクトマネージャー)とPMOの違いをわかりやすく解説

- 業務範囲と目的の違い

- PMOがPMを支援する理由と意義

- PMO導入のメリットと導入効果

- プロジェクト管理の標準化による成功率向上

- コスト・納期・品質の最適化がもたらす効果

- 業務負担の分散と属人化の解消

- ナレッジ活用による組織全体の底上げ

- PMO導入時の課題とその対応策

- 導入初期にありがちな失敗例

- 「PMO不要論」が浮上しやすい

- 現場とのすれ違いをなくす運用ポイント

- PMO導入の進め方と体制構築のポイント

- 1.現状の課題と導入目的の明確化

- 2.導入範囲や役割分担の策定

- 3.段階的導入とフィードバックによる改善

- PMO支援を外注する際のポイントとは?

- 外注のメリットと有効活用方法

- 信頼できる支援パートナーの見極め方

- PMO導入の成功事例とケース紹介

- 業務基盤システム刷新における成果例

- 分社化改修での成功事例

- NECソリューションイノベータがPMOの導入を支援

- まとめ

PMOとは

PMO(Project Management Office)は、プロジェクト全体の統制や手法の標準化を担う組織・機能です。具体的には、プロジェクト管理の標準化・制度設計の支援、テンプレートの整備やガイドラインの策定、レポート作成の支援などを担います。また、人材育成や知見の共有を通じて、組織全体のスキル向上にも寄与します。こうした取り組みによって、プロジェクトの成功確率を高めることが期待されているのです。

PMOが注目される背景と役割

PMOが重要視される背景として、DXの推進や業務の複雑化、グローバル展開の加速により、複数プロジェクトの統合管理の需要が高まっていることがあげられます。PMO全体最適を図る役割として、全社視点でのリソース配分やナレッジ共有、ガバナンス強化を担う中核機能とされています。経営判断の迅速化や品質確保、継続的な改善を支える仕組みとして、導入する企業も増えてきました。

変化の激しい時代に対応する上で、PMOは組織力の向上に貢献する存在です。

PM(プロジェクトマネージャー)とPMOの違いをわかりやすく解説

PM(プロジェクトマネージャー)とPMOはどちらもプロジェクトに関わる役割ですが、その業務範囲や目的には明確な違いがあります。PMは現場の最前線でプロジェクトを責任をもって遂行する立場であり、一方のPMOはそれを支える仕組みや環境を整備する存在です。しばしば同一視されがちですが、両者の役割は補完関係にあり、混同すると組織の運営効率にも影響を及ぼします。

ここでは、それぞれの役割や責任範囲の違いを整理しながら、PMOがPMを支援する意義とその効果について解説します。

業務範囲と目的の違い

PMは、担当するプロジェクト単位で成果責任を負い、計画から実行、完了までのすべてを統括します。進捗管理やコストコントロール、品質保証、チーム運営、ステークホルダーとの関係構築・調整などといった実務を自ら主導するのが特徴です。これに対してPMOは、組織やプロジェクトの規模に応じて、単一のプロジェクトに特化する場合もあれば、複数のプロジェクトにまたがって関与する場合もあります。いずれの場合も、プロジェクト全体の標準化推進や、リソースの最適化、ナレッジの蓄積・共有といった支援活動を担います。

PMとPMOの違い

| PM | PMO | |

|---|---|---|

| 役割 | プロジェクトの遂行責任者 | プロジェクトの支援・基盤整備 |

| 視点 | 個別プロジェクトの目標達成 (戦略的) |

組織全体の仕組みづくり (戦術的) |

| 業務 | ・チーム統率 ・進捗管理 ・課題解決 |

・標準化推進 ・ナレッジ共有 ・横断的支援 |

つまり、PMがプロジェクトの「遂行」と「統率」を担う一方で、PMOは「支援」と「基盤構築」を担う立場にあります。両者の役割を明確に線引きし、それぞれの強みを活かしながら連携を図ることが、組織全体のプロジェクトマネジメント力を底上げする鍵となるのです。適切な分業と協働により、プロジェクトの成功確率も高まります。

PMOがPMを支援する理由と意義

PMの業務範囲は非常に広く、特に大規模かつ多拠点にまたがるプロジェクトではPMにかかる負荷が過大になりがちです。こうした課題に対処するために、PMOが存在します。

PMOは、ツールやテンプレートの整備、進行管理体制の設計、教育プログラムの提供などを通じて、PMが抱える実務的負担を軽減します。また、関係部署との調整や課題の横断的対応などを代行することで、PMが戦略的な判断や意思決定に集中できる環境を整えます。これは単なる補助的アプローチではなく、プロジェクトの質と安定性を支えるための重要な機能といえます。結果として、業務の再現性が向上し、プロジェクト全体の生産性や品質向上にもつながるのです。

PMOは、PMが「やるべきこと」に専念できる体制づくりの中心に位置する存在だといえるでしょう。

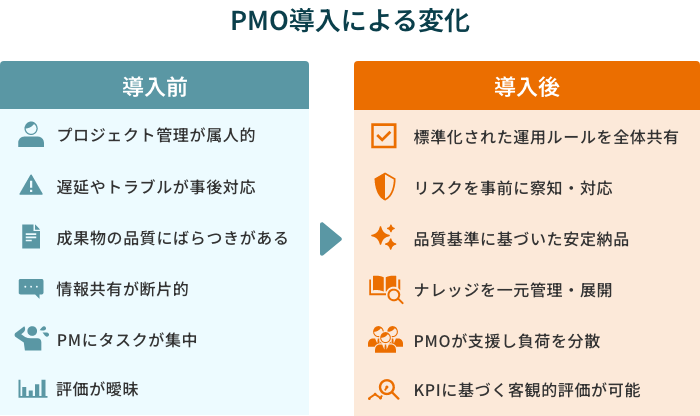

PMO導入のメリットと導入効果

PMOは、単にプロジェクトを補助する部門ではなく、成功率や再現性を高めるための重要な基盤として機能します。進捗や品質、リスク対応などの標準化を推進することで、現場の属人性を抑え、効率的な運営を支援するのが特徴です。場合によっては、PMに対して、課題対策など効果的なアドバイス・提案を行う場合もあります。ナレッジ活用や業務負担の軽減といった導入効果も期待でき、プロジェクトの安定運用と成果最大化に大きく寄与します。

すなわち持続可能なプロジェクトマネジメントの鍵を握るのがPMOだといえるのです。

プロジェクト管理の標準化による成功率向上

PMOは進捗管理や課題管理、リスク対応のルールやツールを統一的に整備します。これにより、プロジェクトごとのばらつきを防ぎ、一貫性のある運営が可能です。全プロジェクトで同じ手順やフォーマットを使うことで、属人的な判断を減らし、遅延や失敗リスクを抑えられます。さらに標準化は、新メンバーの教育や引き継ぎを円滑にし、情報共有も促進します。

結果的に問題の早期発見や迅速対応が可能になり、プロジェクトの安定運営に貢献します。また、標準化により過去データの分析が進み、継続的な改善も実現が期待できます。こうした体制は組織全体のプロジェクト成功率向上に欠かせません。

コスト・納期・品質の最適化がもたらす効果

PMOは、計画と実績のギャップを定量的に分析し、課題の原因を特定する仕組みを提供します。その結果、コスト超過や納期遅延のリスクを未然に察知し、防止につなげられます。品質面では、共通の基準やガイドラインを整備することで、成果物のばらつきを抑え、顧客満足度の安定化を実現します。単一プロジェクト、または複数プロジェクトを横断的にモニタリングし、早期に問題を発見しやすくなるのも大きな特徴です。

これにより、成功事例や教訓の横展開が促進され、組織内で共有される仕組みが整います。迅速な対応が可能になるため、組織全体のリスク管理も強化されるでしょう。さらに、全体最適の観点からの意思決定支援により、経営資源の有効活用も促進されるのです。

業務負担の分散と属人化の解消

PMの業務には進捗管理や関係者調整など多くのタスクが集中しやすく、負担が偏ることが課題です。PMOは、スケジュール調整や資料作成などの手続きを代行することで、業務の分散を図ります。また、運用ルールを明文化してプロジェクトまたは組織全体に定着させることで、担当者の異動や退職があっても業務が滞らない体制を構築できます。これにより、知識やノウハウが特定の個人に依存することを防ぎ、チーム全体のスキルレベル向上を促進します。

さらに、明確な役割分担によりコミュニケーションが円滑になり、作業効率も改善されるのが大きなメリットです。結果的に、誰がどのタスクを担当しても一定の品質を保てる安定運用が実現されます。

ナレッジ活用による組織全体の底上げ

PMOは、過去のプロジェクトで得た知見や成功パターンを体系的に蓄積・整理する役割をもちます。こうして集約されたナレッジをテンプレートやチェックリストとして再利用可能な形に落とし込み、次のプロジェクトに生かす仕組みを構築するのです。

これにより、成功経験が特定の担当者にとどまらず、組織全体の資産として共有されるようになります。ナレッジの横展開は、各チームのレベルアップを促進し、業務の継続的改善にもつながるでしょう。また、新たなプロジェクトの立ち上げ時に過去の失敗を避けるための指針としても機能し、リスク低減にも貢献します。

結果として、属人性の排除と全体のパフォーマンス向上が同時に実現され、組織の強固な成長基盤を支えています。

PMO導入時の課題とその対応策

PMOはプロジェクトの成功率向上や業務標準化に大きく貢献しますが、導入初期にはさまざまな課題に直面しやすいものです。特に「効果が見えにくい」「現場と対立する」といった指摘は多く、スムーズな立ち上げには工夫が求められます。

ここではPMO導入における代表的なつまずきと、それに対する具体的な対応策を整理しながら、実効性ある運用につなげるヒントをご紹介します。

導入初期にありがちな失敗例

PMO導入時に最も多く見られる失敗は、目的が曖昧なまま立ち上げてしまうことです。その結果、実際の運用が形だけになり、期待された効果を発揮できないケースが後を絶ちません。また、現場業務への分かりやすい効果がなく、単に報告義務や作業の負担が増えると、PMやメンバーから反発を招くことになります。さらに、ツールやテンプレートの導入が目的化し、現場の実情に合わない標準化を押し付けてしまうと、かえって非効率を生む恐れもあるのです。

こうした事態を避けるには、「PMOがどの課題を解決するのか」を初期段階で明確にし、段階的に役割を広げていく設計が重要になります。焦らず、現場とともに成長していく視点が求められます。

「PMO不要論」が浮上しやすい

PMOの存在意義に対して懐疑的な意見が現場から出ることは珍しくありません。その背景には、PMの業務に対する組織全体の理解不足が根底にあります。PMはプロジェクト成功というミッションに対して、計画立案から実行管理、ステークホルダー調整まで多岐にわたる業務を一手に担い、その負荷は想像以上に重いものです。

PM自身はそのハードな現実と支援の必要性を肌で感じていますが、現場はもとより、経営層やプロジェクトオーナーにはその認識が薄く、「PMが責任を負うのだから、PMがすべてやればいい」という誤解が根強く残っています。しかし、PMが本来のミッションである「プロジェクトの成功とその成果の最大化」に全エネルギーを注げるようにするためには、適切なサポート体制が不可欠なのです。

PMOの真の価値は、こうしたPMの負担を理解し、共に課題に向き合うパートナーとしての役割にあります。PM業務への心理的負担を含めた理解から始まり、実務的な支援を通じてプロジェクト全体の成功確率を高めていく。この姿勢を組織全体で共有することが、PMO不要論を払拭する第一歩となるでしょう。

現場とのすれ違いをなくす運用ポイント

PMOの運用を成功させる鍵は、現場との協調にあります。現場主導の運営を尊重し、「管理」ではなく「支援」の立場を取ることが重要です。初期段階からPMや現場リーダーを巻き込み、業務プロセスの可視化や標準化を共に進める姿勢が信頼につながります。

定例会議やフィードバックの場を通じて、現場の声を取り入れる仕組みを築くことも有効です。PMOが課題解決のパートナーだと認識されれば、協力体制も自然とに育まれます。信頼と対話に基づく運用は、組織全体のマネジメント力を引き上げる土台となるでしょう。

とはいえ、これらの改善を社内だけで完結させるのは難しいケースもあります。そこで有効な手段となるのが、外部パートナーによるPMO支援の活用です。後で詳しく解説します。

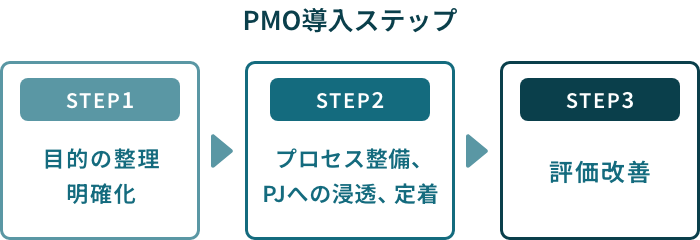

PMO導入の進め方と体制構築のポイント

PMOは、導入しただけで即座に成果が出るものではありません。機能させるには、現状の把握から始まり、段階的かつ計画的な体制構築が求められます。導入プロセスを成功させるには、目的の明確化、体制設計、試行導入と改善の3ステップに沿って着実に進めることが重要です。

次に、それぞれのステップで押さえるべきポイントを整理して解説します。

1.現状の課題と導入目的の明確化

PMO導入の第一歩は、現場のプロジェクト運営における課題を定量・定性的に把握することです。

例えば、納期の遅れやコスト超過、業務の属人化、情報共有の不備、意思決定の遅延といった問題が挙げられます。これらの課題を洗い出し、どのような目的でPMOを導入するのかを明確にすることが重要です。経営層やPMと合意を形成しながら、ミッションを言語化しましょう。「全体統制の強化」「標準化による再現性の確保」などの意義を具体的に示すことで、社内の理解と納得を得やすくなります。目的が明確であればあるほど、導入後の評価基準や運用方針もブレずに進めることが可能になります。

2.導入範囲や役割分担の策定

導入方針を固めたら、次に決めるべきはPMOの適用範囲です。全社型、部門型、あるいは特定プロジェクト単位のPMOといった形態から、自社に合ったスコープを選びます。また、計画支援や進捗管理、課題抽出、人材育成など、どの機能を担うのかを段階的に定義することも必要です。加えてPMや現場、経営層との関係性や指揮命令系統、レポートラインを整理し、役割と責任の境界を明確にしておきましょう。さらに、体制面では常駐スタッフによる運営か、兼任体制や外部委託を含めるかといったリソースの配分も検討が必要です。現実的かつ無理のない設計を行うことで、スムーズな運用が可能になります。

なお、全社型・部門型のPMOを導入した企業では、複数プロジェクトを横断的に支援することで大きな成果を挙げた事例もあります。具体的な成功パターンについては後述します。

段階的導入とフィードバックによる改善

PMOは一気に全社展開せず、まずは小規模な範囲で試行的に始めるのが効果的です。

試行段階では、どのような成果が出ているか、またどんな課題が残っているかを定期的にモニタリングします。その結果を踏まえ、ルールやツールに改善を加える仕組みを取り入れることで、運用の質が徐々に高まります。KPI(例:遅延件数の減少、会議回数の削減、PMの満足度向上など)を設定し、数値で効果を測定することも大切です。

また、導入フェーズごとに現場との対話を重ねることで、形骸化のリスクを抑えつつ、現場に根付いた仕組みとして定着させることが可能になります。さらに、初期の成功事例を社内で共有することで、関係者の理解と協力が得やすくなり、展開のスピードと効果も高まるでしょう。

PMO支援を外注する際のポイントとは?

PMO支援の成功には前述した内容から分かる通り、多くの工数とナレッジが必要になります。PMO支援は必ずしも内製にこだわる必要はなく、ノウハウをもつ外部パートナーの力を借りる選択肢も有効です。

PMO業務を外注することで、社員は「判断」や「意思決定」といった中核業務に集中できる環境になり、効率と効果の両立が図れる場合も多いのです。

とはいえ、外注には利点と同時にリスクも伴うため、支援パートナーを選ぶ際には複数の観点から慎重に判断することが求められます。ここでは、外注活用時に押さえておくべきポイントを整理します。

外注のメリットと有効活用方法

PMOを外注する最大のメリットは、短期間で高度な知見や実務スキルを取り入れられる点にあります。たとえ社内に十分なノウハウがない段階でも、専門的な視点からの仕組み設計や運用改善が可能となるでしょう。外部の立場から客観的に現状を分析し、利害にとらわれない課題抽出ができる点も大きな利点です。

一方、長期的な組織力の強化を考えるならば、外注に任せきりにしないことが重要になります。外注することで効率良く業務改善を行いつつ徐々に内製化に落とし込み、内製化への道筋を設けることが不可欠です。

信頼できる支援パートナーの見極め方

PMO支援の外注では、単に人をアサインするのではなく、設計から定着支援まで一貫して担えるパートナーかどうかを確認することが重要です。

自社の業界特性やプロジェクトの規模に対して、過去に同様の支援実績があるかを見極めましょう。また、テンプレートの押し付けに終わらず、現場と対話を重ねながら実行可能な施策を提案できる柔軟性も不可欠です。初期段階での提案内容やKPIの具体性、契約の透明性などからも、その企業の実行力と誠実さが見えてきます。加えて、中長期で並走しながら段階的に支援してくれる姿勢があるかどうかも、選定の大きな判断材料となります。

さらに、PMOによる支援業務を通じて、自社のマネジメント向上に寄与するスキルやメソッドの構築に貢献できるバックボーンのあるパートナーかどうかという観点も欠かせません。「何を残せるか」も重要なポイントです。

信頼と成果を両立できるパートナーを得ることこそが、PMO支援による成功の鍵を握るといえるのです。

PMO導入の成功事例とケース紹介

PMOの効果は理論だけで語っても、なかなか実感が伴いません。実際の導入事例を見ることで、その有効性や導入後の変化が具体的に理解できるはずです。

ここでは、NECソリューションイノベータが手がけた建設業向けの分社化改修支援や、業務基盤システムの刷新支援など、実際のプロジェクトで得られた成果を紹介します。

業務基盤システム刷新における成果例

業務基盤システム刷新プロジェクトでは、大規模プロジェクトで経験の浅い若手PMをサポートする形でPMOが介入しました。

80名規模・4ヵ月の要件定義フェーズにおいて、PMおよび主要メンバーが客先対応に注力していたことで、内部管理がおろそかになるリスクがありました。PMOはプロジェクト計画の精度向上やリスク管理力の強化を支援し、スケジュール管理や課題管理の標準化を推進。

さらに、ツールを活用した納品物の事前チェックにより工数削減を実現し、顧客クレーム対応工数の削減にも貢献しました。結果として、進捗・品質ともに遅れなく工程を完了することができ、若手PMの成長にもつながった好例となっています。

分社化改修での成功事例

分社化改修プロジェクトでは、PMが複数業務を兼務する中でPMOが重要な役割を果たしました。

30名規模・8ヵ月のプロジェクトにおいて、PMがプロジェクトリーダーや業務統括、保守対応を兼任していたため、本来のマネジメント業務に専念できない状況に陥っていました。PMOは定期的な進捗・品質確認の仕組みを導入し、週次での品質チェックを実施。これにより遅れなく対応内容を検討でき、品質強化につながりました。

また、PMとパートナー間の溝に対してPMOが橋渡し役を担うことで、相互連携がスムーズになり、本番後の障害を最小限に抑えながら予定通りプロジェクトを完了。QCD(品質・コスト・納期)を確保することに成功しました。

NECソリューションイノベータがPMOの導入を支援

NECソリューションイノベータは、システムインテグレータとして長年にわたり、1万人のSEとともに大規模システム開発を手がけ、社会価値の創造に貢献してきました。金融・製造・公共分野での豊富な実績に加え、近年は生成AIやバイオ技術といった先端領域にも積極的に取り組んでいます。

これらの多様なプロジェクト経験から得た実践的なノウハウと知見を結集し、PMO支援サービスとして体系化しました。製造・通信・公共・金融など幅広い分野に対応できるのは、各業界に特化した深い知見と、数多くの導入実績に裏打ちされた確かな経験があるからです。

私たちは単なるツールの導入にとどまらず、お客様固有の課題や組織文化を深く理解した上で、最適な体制構築を提案します。コンサルタントとの連携による上流フェーズの設計から始まり、KPI設計、会議体運営、人材育成まで、PMOに求められるあらゆる領域を網羅。実行力と現場視点にこだわり、形骸化しない「プロジェクトマネジメントの右腕」の実現を追求してきました。

また、伴走型の支援スタイルを通じて、ノウハウの着実な移転を図り、お客様組織の内製化と自走力獲得を後押しします。NECグループならではの品質管理ノウハウと豊富なPM経験を活かし、QCD(品質・コスト・納期)の最適化を実現。課題の早期発見と先回り対策により、プロジェクトの成功確率を高めながら、IT部門の組織力強化も支援いたします。

お客様が初めて挑戦される領域のプロジェクトにおいても、私たちの蓄積された知恵を活かし、確実な成功へと導く道筋をご提案いたします。確かなPMO支援をお求めの際は、ぜひNECソリューションイノベータにご相談ください。

まとめ

PMOは、プロジェクトの安定運営や組織全体のマネジメント力向上に貢献する重要な存在です。PMの負荷を軽減し、標準化やナレッジ共有を通じて再現性の高い運用を実現します。導入にあたっては段階的な展開と現場の巻き込みが不可欠であり、継続的な改善を通じて定着を図ることが成功の鍵です。

PMとPMOの役割を明確に分担し、互いに補完し合う体制を構築することが、プロジェクト成功への近道といえるでしょう。外部支援の活用も視野に入れながら、自社に合ったPMO体制の構築を進めましょう。中長期的な視点で運用を育てていく姿勢が、確実な成果につながるのです。