サイト内の現在位置

コラム

QOLとは?

「生活の質」の向上が仕事にもたらす

4つの効果や企業側のメリット、施策を解説

UPDATE : 2025.09.30

QOLとは「Quality of Life」の略で、生活の質や人生の満足度を示す概念です。医療分野から広がり、近年では企業経営においても注目されています。従業員のQOLを高めることは、健康維持や生産性の向上だけでなく、持続的な成長の土台になるため、戦略的に取り組む企業が増えているのです。本記事では、QOL向上のための取り組みや導入メリットを詳しく解説します。

INDEX

- QOL(生活の質)の向上とは

- 医療福祉現場のビジネス現場でのQOLの違い

- QOLの評価方法

- QOLが注目される背景

- 働き方改革

- 健康経営

- QOL向上がもたらす4つの効果

- QOLが上がることによる企業のメリット

- 業績の拡大につながる

- 離職率が低下する

- QOLが下がることによる企業の4つのデメリット

- 従業員のモチベーション低下

- コミュニケーション不足・人間関係の悪化

- 優秀な人材確保の困難

- 健康問題によるコスト増

- QOLを低下させる要因

- 長時間労働による生活習慣の乱れ

- 過度なストレスによるメンタル不調

- 不適切な業務量

- 収入面の不安

- QOLを保つために個人ができること

- やりがいをつくる

- 十分に睡眠を取る

- 食生活を整える

- 適度に運動する

- よく笑う

- 瞑想する

- QOLを保つために企業ができること

- 従業員の健康状態やメンタルヘルスをチェックする

- 休暇の取得を推進する

- 柔軟な働き方でワークライフバランスを向上させる

- 長時間労働や残業、休日出勤を削減する

- 働きがいのある職場環境づくりを行う

- NECソリューションイノベータの健康経営への取り組み

- まとめ

QOL(生活の質)の向上とは

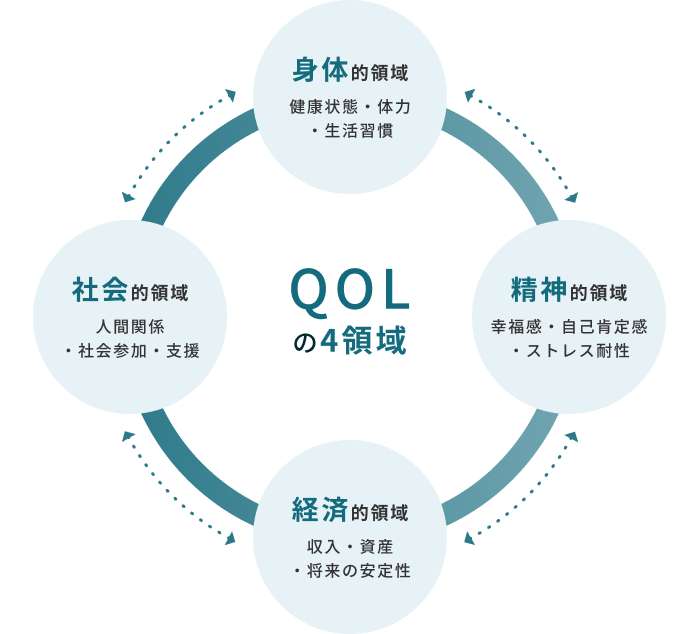

QOLとは「Quality of Life」の略で、「生活の質」や「人生の質」と訳されます。日常生活における満足度や幸福度を示す概念で、もともとは医療や福祉で用いられてきました。近年では企業経営にもQOLの考え方が広がり、働き方や職場環境の改善を通じて従業員のQOLを高めることが、生産性や持続的成長につながると考えられています。

医療福祉現場とビジネス現場でのQOLの違い

QOLは、物質的な豊かさだけでなく「生きがいがあるか」「人生に喜びや充足感を得られているか」といった精神的側面も含む概念です。医療や福祉の現場では、患者や利用者が自分らしく生活できているかを総合的に評価する視点として位置づけられています。

一方、ビジネスの領域では従業員の満足度や働きやすさを高め、人的資本の価値を高めるための投資対象として注目されています。そのため、同じQOLでも医療福祉は生活そのものに焦点を当て、企業では成長や成果につながる基盤として重視されるのです。

QOLの評価方法

QOLの評価は個人の主観的な満足度と、収入や住環境、健康状態といった客観的な生活条件の両面から行われます。具体的には、アンケートや質問票を用いて心理的な幸福感や社会的な充実度を測定する方法があります。また、雇用状況や医療へのアクセスといった社会的指標を組み合わせることで、より多角的な評価が可能になります。こうした定性的・定量的な視点を統合することにより、一人ひとりのQOLをより正確に把握できるのです。

QOLが注目される背景

近年、企業活動においてQOLの向上が重要視されるようになっています。その背景には、少子高齢化や労働人口の減少により、一人ひとりの能力を最大限に引き出すことが成長の条件になっている現実があります。

さらには働き方改革の推進や健康経営の広がりによって、従業員の心身の健康や生活の充実度が生産性向上と直結するという認識が高まっています。また、人的資本経営の普及により、従業員を単なるコストではなく価値ある資産として捉える流れが強まってきました。そのため、働く人のQOLを高める施策が、企業価値を左右する重要な戦略として注目されるようになっているのです。以下では、その具体的な取り組みとして働き方改革や健康経営について紹介していきます。

働き方改革

働き方改革は、2019年に施行された働き方改革関連法を契機に本格的に進められています。その中心には、長時間労働の是正や有給休暇の取得促進といった働く人の健康を守る取り組みがあります。また、少子高齢化や労働力不足を背景に、多様な人材が能力を発揮できる柔軟な制度の導入が求められてきました。

加えてコロナ禍を経た今、リモートワークやフレックスタイム、副業解禁といった社員の多様な働き方を選択する流れが加速しています。このように働き方改革は、個人の生活の質と企業の持続的成長の両立を目指す動きとして定着しているのです。

健康経営

健康経営とは、従業員の健康を経営資源と捉え、その保持・増進を通じて企業の生産性や価値を高める取り組みを指します。経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」などを通じて、その重要性が広く認知されるようになりました。従業員が心身ともに健康で働ける環境を整えることは、モチベーションの向上や離職防止にもつながります。

安心して働ける職場づくりは企業のブランド価値を高め、採用力の向上にも効果を発揮します。そして、従業員の生活の質を高めることが企業成長にも寄与するため、QOL向上との相乗効果が期待されているのです。

QOL向上がもたらす4つの効果

QOLの向上は、個人や組織、社会のそれぞれに多様な効果をもたらします。まず個人の側面では、幸福感や自己肯定感が高まり、ストレスの軽減につながります。職場における充実感が増すことで、前向きな姿勢を維持しやすくなるのです。次に組織面では、従業員のモチベーションが向上し、離職率の低下や生産性の向上が期待されるほか、会社への愛着やエンゲージメントを強める効果も見込めます。社会全体の視点では、従業員を大切にする姿勢が企業イメージの向上につながり、地域社会への貢献度も高まります。そして長期的には、一人ひとりの能力が最大限に発揮されることで、人的資本の価値を高め、企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。

QOLが上がることによる企業のメリット

企業がQOL向上に取り組むことには、多くのメリットがあります。まず1つ目は、従業員の心身の健康や満足度が高まることで、生産性や業務効率が向上する点です。働きやすい環境を整えることで、従業員のモチベーションやエンゲージメントが強化される効果も期待できます。2つ目は、企業イメージの向上です。従業員を大切にする姿勢が外部に伝わることで、優秀な人材を確保しやすくなり、長期的な成長や業績拡大につながる可能性があります。このように、QOL向上は組織の内外両面にメリットをもたらす戦略的な取り組みとして、企業価値の向上に直結するのです。業績の拡大、離職率の低下といった具体的な成果について、以下で見てみましょう。

業績の拡大につながる

従業員のQOLが向上すると、集中力や生産性の向上が期待できます。作業効率が高まることで、業務全体の品質改善にもつながるのです。サービス品質の向上は顧客満足度の向上にも直結します。結果として、リピーターや新規顧客の増加にもつながるでしょう。このような積み重ねが長期的な企業成長の土台を形成する重要な要素となるのです。

離職率が低下する

従業員のQOLが向上すると、職場への満足度が高まり、離職率の低下が期待できます。定着率が向上することで、新たな人材の採用や教育にかかるコストを削減できるのです。加えて、働きやすい環境は優秀な人材の流出防止にもつながります。このようにQOL向上は組織の安定性を高め、長期的な人材戦略にも大きく寄与するのです。

QOLが下がることによる企業の4つのデメリット

従業員のQOLが低下すると、企業にはさまざまなデメリットが生じます。まず、個人面ではストレスの増加やモチベーション低下により、業務効率や集中力が損なわれる恐れがあります。次に組織面では、離職率の上昇やエンゲージメントの低下が起こり、人材の安定的な確保が難しくなります。

社会的には従業員の満足度の低さが企業イメージの低下につながり、優秀な人材の採用力にも影響します。最後に、病欠や休職による業務の停滞、代替要員の確保などによって直接・間接のコストが発生し、企業全体の競争力や生産性を損なうリスクがあります。このように、QOLの低下は複合的に企業の成長基盤を弱める要因となるのです。ここでは以上4つのデメリットについて確認していきましょう。

従業員のモチベーション低下

従業員のモチベーションが低下すると、業務への意欲が失われ、パフォーマンスの低下が懸念されます。チーム全体に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。最悪の場合、離職につながるリスクもあるのです。過度な負担や不公平な評価、成長機会の欠如は、従業員のやる気を奪う大きな要因となります。こうした状態が続くと、組織全体の生産性や雰囲気にも深刻な影響を与えかねません。

コミュニケーション不足・人間関係の悪化

コミュニケーション不足や人間関係の悪化は、部署間の連携を滞らせる要因です。従業員同士の誤解や対立が生じるリスクが高まり、円滑な意思疎通が欠けることで、心理的安全性が損なわれる可能性があります。心理的安全性の低下は、意見の表明や創造的な提案を妨げ、組織全体の活力にも影響します。このような人間関係の悪化は、企業の生産性やチームワークを阻害する要因となり得ます。

優秀な人材確保の困難

職場環境や働き方の柔軟性が不足し、従業員のQOLが低い企業は、求職者から魅力的に映らず採用競争で不利になります。結果として優秀な人材の応募が減少し、求職者の選択肢から外されるリスクが高まるのです。

採用サイトなどに書かれる悪い評価の口コミなどといった企業評判の低下は、採用活動に直接的な悪影響を及ぼします。これにより、組織力や競争力の低下が進み、長期的な企業成長にも影を落とす可能性があるのです。

健康問題によるコスト増

従業員の健康問題は、病欠や休職、労災の増加を招く懸念があります。病気やケガによって医療費や休職に伴う人件費など、直接的なコストが発生するのです。また、業務停滞や代替要員の確保といった間接的なコストも生じます。このように従業員の慢性的な健康問題は、生産性の低下や離職率の上昇を引き起こし、企業全体のパフォーマンスにも弊害が生じる恐れがあるのです。

QOLを低下させる要因

QOLは日々の働き方や生活習慣、心理的な状態に大きく影響されます。長時間労働や不規則な生活リズムは、心身の疲労を蓄積させ、睡眠や食生活の乱れを招くのです。さらに、過度な業務負担や職場環境の不備による慢性的なストレスは、メンタル不調やモチベーション低下の原因ともなります。

業務量の偏りや評価の不公平感、十分な収入が得られないことによる生活基盤の不安も、QOLの低下につながります。これらの要因は単独でも影響しますが、複合的に重なることで悪化のスピードが加速するため、早期の改善が非常に重要です。以下ではQOLを低下させる4つの要因を整理し、組織として従業員のQOLを支えるための環境整備について探ります。

長時間労働による生活習慣の乱れ

長時間労働は睡眠不足や不規則な食事、運動不足など、生活習慣の乱れを招きます。心身の回復時間が確保できないことで、慢性的な疲労や集中力低下を引き起こすのです。このような生活リズムの崩れは生活習慣病やメンタル不調のリスクを高め、従業員のQOLを大きく損なう要因となります。そのため、働き方の見直しや適切な休息の確保が重要なのです。

過度なストレスによるメンタル不調

過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、不安感や抑うつ、集中力低下などのメンタル不調を引き起こします。慢性的に続くと、バーンアウトや休職に至る可能性もあるのです。こうした状態は、仕事や私生活の充実感を奪い、従業員のQOLを大きく低下させる要因となります。早期の不調の発見とサポート対策が不可欠です。

不適切な業務量

業務量が過剰になると、心身への負担が増し、長時間労働やストレスの蓄積につながります。その結果、疲労や集中力低下が生じやすくなるのです。逆に業務量が過少な場合は、やりがいや達成感を感じにくくなり、モチベーションの低下や離職意向の増加を招くことがあります。適切な業務配分は、従業員のQOL維持と組織の安定に欠かせない要素です。

収入面の不安

安定した収入が得られない状況は、生活費や将来設計への不安を増大させます。経済的な余裕がないと、必要な医療や学び、趣味への投資が難しくなり、心の余裕も失われるのです。このような継続的な不安は精神的ストレスを高め、生活全体の満足度やQOLを低下させる要因となります。適切な収入と経済的に安定した生活は、QOLを保つ上で欠かせない要素です。

QOLを保つために個人ができること

QOLを維持するためには、まず基本となる生活習慣を整えることが大切です。十分な睡眠を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がけることが、心身の健康を支える基盤となります。

ウォーキングやストレッチなど無理のない運動を習慣化することで、体力の維持とリフレッシュ効果が期待できます。

日々の仕事や生活の中でやりがいや達成感を見いだす工夫も大切です。小さな成功体験を積み重ねることが、自己肯定感の向上につながります。ストレスを和らげる方法として、瞑想や深呼吸、笑うことなどを意識的に取り入れるのも効果的です。こうした取り組みをバランスよく続けることで、心身が安定し、生活全体の質を高めることができます。

やりがいをつくる

従業員がやりがいを感じるのは、自分の仕事や活動を価値あるものだと思えるときです。やりがいがあるとモチベーションやエンゲージメントが高まり、QOLの維持・向上につながります。そこで、達成感を得られる目標設定や成果を正しく評価する仕組み、成長を実感できる環境が重要になります。

十分に睡眠を取る

質の高い睡眠は、心身の回復やストレス軽減に必要です。睡眠不足は集中力や判断力を低下させ、生活習慣病やメンタル不調のリスクを高めます。就寝時間を一定に保ち、寝る前のスマホ利用を控えるなど、良質な睡眠環境を整えることが大事です。これにより、QOLの維持や向上につなげることができます。

食生活を整える

栄養バランスの取れた食事は、体調管理だけでなくメンタルの安定に必須です。偏った食事や過度な加工食品の摂取は、生活習慣病や疲労感の原因となります。献立は主食や主菜、副菜といった具合にバランスよく揃え、旬の野菜や果物、魚介類などからたんぱく質やビタミン、ミネラルを摂取しましょう。

適度に運動する

適度な運動は、健康維持だけではなくストレス軽減や気分の安定にも効果があります。ウォーキングやストレッチなど無理のない活動を毎日の習慣にすることで、血行促進や睡眠の質の向上がより期待できます。継続的な運動は心身の健康を支え、体力や気力の向上にもつながります。

よく笑う

よく笑うことは、ストレスホルモンを減らし、免疫力を高める効果が期待できます。ランチタイムに同僚と何気ない会話を交わしたり、趣味やお笑い番組、動画視聴などで自分が笑顔になれる時間を意識的に作ることが重要です。笑いは人間関係を円滑にし、心身の健康を支えてくれます。

瞑想する

瞑想は呼吸や意識を整えることで心を落ち着かせ、ストレスや不安を軽減できます。1日5分ほど目を閉じて呼吸に意識を向けるだけでも効果があるといわれています。短時間でも継続すると集中力や感情のコントロール力が高まり、日常生活の質が向上します。

QOLを保つために企業ができること

従業員のQOLを向上させるためには、健康診断やストレスチェックなどで心身の状態を把握し、適切なサポート体制を整えることが重要です。休暇取得の促進や柔軟な働き方の導入、残業削減といった施策は、ワークライフバランスの改善につながります。これにより、従業員の満足度や生産性の向上も期待できるでしょう。

従業員の健康状態やメンタルヘルスをチェックする

定期健康診断やストレスチェックは、従業員の心身の状態を早期に把握し、問題の予防や悪化防止につながります。結果に基づき、産業医面談やメンタル相談窓口の活用、必要に応じた業務負荷の調整を行うことで健康リスクを軽減可能です。継続的なモニタリングによって安心して働ける環境づくりができるのです。

休暇の取得を推進する

有給休暇やリフレッシュ休暇の取得を推進することは、心身の疲労回復やストレス軽減に直結します。業務の調整や代替要員の確保など、休みやすい職場環境を整えることが大切です。適切な休暇取得は集中力や創造性の向上にもつながり、結果として生産性を高め、従業員のQOL向上や職場全体の活力向上にも貢献できるでしょう。

柔軟な働き方でワークライフバランスを向上させる

リモートワークやフレックスタイム、時差出勤などの柔軟な働き方を取り入れることは、ワークライフバランスの向上に役立ちます。多様な働き方により育児や介護、自己研鑽との両立も可能となり、従業員の満足度や定着率が高まることが期待できます。結果として、QOLと企業の生産性を同時に高めることに役立ちます。

長時間労働や残業、休日出勤を削減する

長時間労働を削減することで、従業員の心身の疲労蓄積や生活リズムの乱れを防げます。業務プロセスの見直しや効率化ツールの導入、人員配置の最適化などにより、負担を軽減し定時退社を実現しやすくなります。適切な労働時間の確保は健康維持やモチベーション向上に直結するため、従業員のQOL改善につながります。

働きがいのある職場環境づくりを行う

適正な評価制度や成長機会、安心できる職場文化によって、従業員の働きがいが醸成されます。風通しの良いコミュニケーションやチームワークの促進も重要であり、日々の業務に活かされます。従業員が自らの役割に誇りをもち、成長と貢献を実感できる環境を整えましょう。

NECソリューションイノベータの健康経営への取り組み

NECソリューションイノベータは、経済産業省と日本健康会議が実施する「健康経営優良法人(ホワイト500)」に2年連続で認定されています。従業員の健康を守るため、複数の取り組みを推進している点が評価されました。

具体的には、安全衛生委員会を中心にリスクアセスメントや健康教育を行い、心身の健康意識を高めています。さらに、メンタルヘルスケアとしてストレスチェックや相談窓口を設置し、新入従業員にはフレッシャーズ面談を実施。健康セミナーやイベントの開催、有識者によるWell-being勉強会を通じた知識共有などに加え、上司との定期的な1on1などコミュニケーション促進の仕組みも整備しました。こうした施策を通じ、従業員一人ひとりが安心して働ける環境を実現し、健康とQOLの両立を目指しています。

まとめ

QOLの向上は、従業員の幸福感ややりがいを高め、組織全体の生産性や定着率の改善につながります。逆に低下すれば、健康問題やモチベーション低下を招き、企業の競争力を損なう恐れがあるのです。

つまり、働き方改革や健康経営、柔軟な制度設計を通じてQOLを支えることが重要だといえるでしょう。NECソリューションイノベータの事例に見られるように、継続的な健康施策と職場環境づくりが、従業員の安心と企業の成長を両立させる鍵になるのです。