サイト内の現在位置

コラム

人的資本経営とは?

注目される背景や取り組み事例をわかりやすく解説

UPDATE : 2024.09.25

人的資本経営とは、人材を管理・消費する資源ではなく、価値創造・イノベーション創出に不可欠な「資本」と捉え、継続的に投資を行う経営スタイルです。近年ではESG投資やSDGs達成に向けた重要な非財務情報として、投資家も注視し続けています。本記事では人的資本経営の意味やメリット、実践に向けたステップ、企業の取り組み事例などをわかりやすく紹介します。

INDEX

- 人的資本経営とは

- 従来の人材戦略と人的資本経営との違い

- 有形資本と無形資本

- 人的資本経営が注目される背景

- 技術革新による社会環境の変化

- 投資家による要請

- ESG投資やSDGsなど世界的な動向

- 多様な人材、多様な働き方の推進

- 人的資本経営がもたらす5つのメリット

- ①人材投資を最適化できる

- ②従業員エンゲージメントが向上する

- ③生産性が向上する

- ④イノベーション創出が促進される

- ⑤投資家からの評価が高まる

- 人的資本経営のフレームワーク【3P・5Fモデル】

- ●3つの視点

- ●5つの共通要素

- 人的資本経営で求められる情報開示

- 有価証券報告書の開示義務

- ISO30414「人的資本に関する情報開示ガイドライン」

- 人的資本経営の実践に向けたステップ

- 【1】経営戦略と人材戦略を連動、ありたい姿の設定

- 【2】具体的な施策の考案とKPIの設定

- 【3】分析と改善

- 人的資本経営の取り組み事例:NECソリューションイノベータの場合

- まとめ

人的資本経営とは

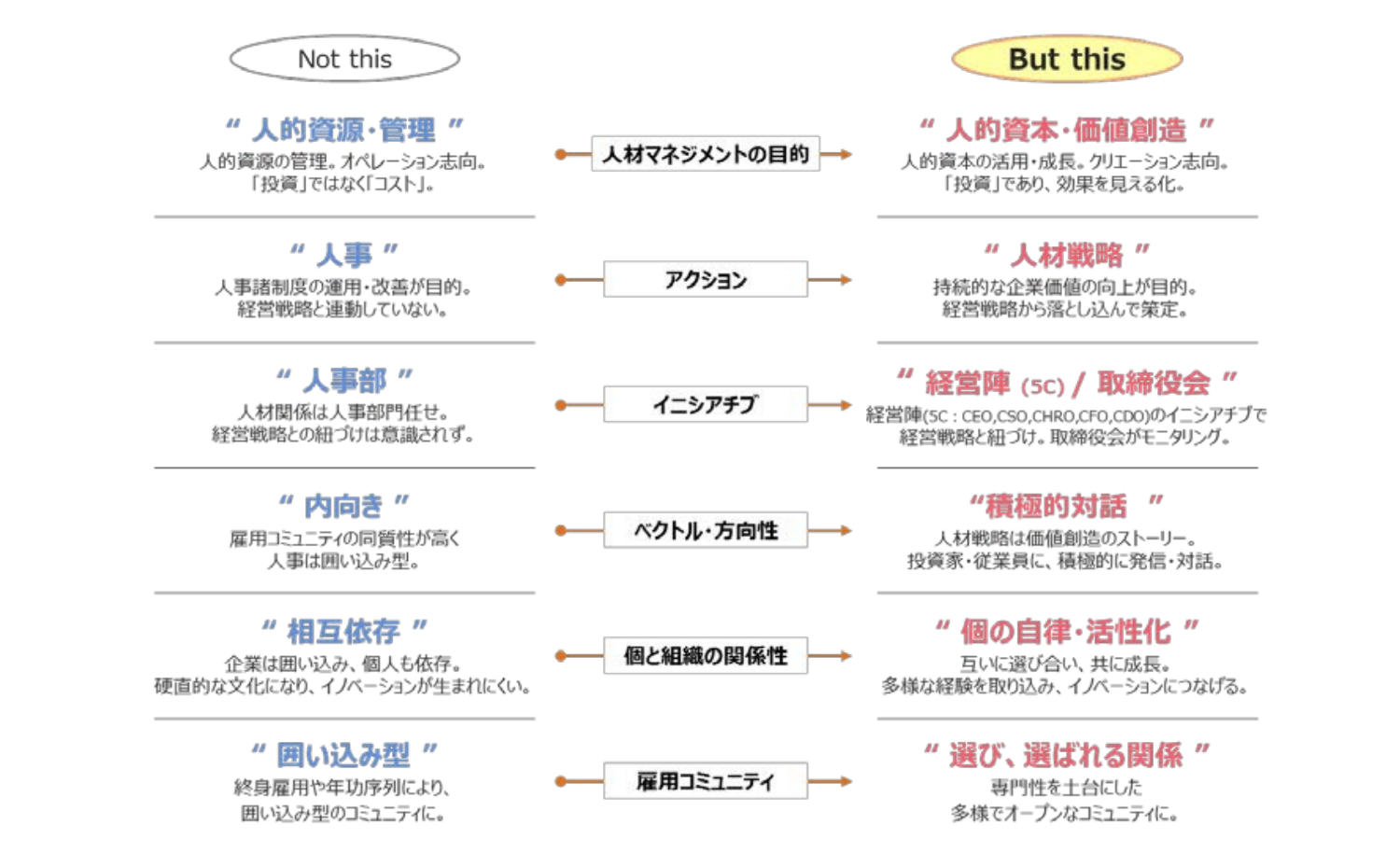

人的資本経営について、経済産業省では「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義しています。従来、人材は「人的資源(Human Resource)」であり、投じる資金は「コスト」と捉えられていました。しかし近年、人材は「人的資本(Human Capital)」であり、投じる資金は「価値創造に向けた投資」であるというように、捉え方が大きく変わりつつあります。このような捉え方の転換は、2020年9月に経済産業省が発表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書 〜人材版伊藤レポート〜」(以下、人材版伊藤レポート)がきっかけです。人材版伊藤レポートでは、従来の人材戦略と人的資本経営における人材の捉え方の違いを次の図のように示しています。

従来の人材戦略と人的資本経営との違い

両者の違いとしてまず挙げられるのが、上記のような人材の捉え方(人材マネジメントの目的)です。また、人事については人事部から経営層に主導権を移し、経営戦略から人材戦略を策定。価値創造のストーリーを従業員や投資家に積極的に発信し、従来の囲い込み型人事からの脱却を図ります。企業と従業員は相互依存の関係から、互いに自律的成長を目指して選び・選ばれる関係となり、変化への柔軟な対応力やレジリエンス(強靭性)を手に入れる。従来の人材戦略と人的資本経営にはこのような違いがあります。

拡大する

拡大する

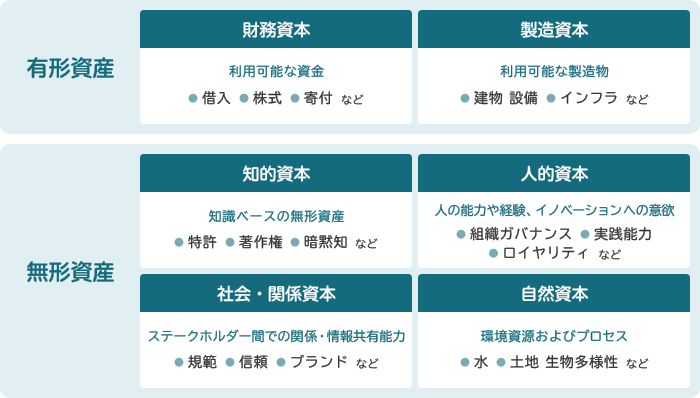

有形資本と無形資本

企業が価値創造を行うために投資する資本には、「有形資本」と「無形資本」があります。有形資本とは、株式・借入などの「財務資本」、建物・設備などの「製造資本」を表します。無形資本として挙げられるものは主に4つ。特許権や著作権などの「知的資本」、ステークホルダーとの関係などの「社会・関係資本」、再生可能または再生不可能な環境資源などの「自然資本」、そして「人的資本」です。従業員の能力や経験、イノベーションへの意欲などの人的資本は、無形資本の中核を成す存在と言えるでしょう。

人的資本経営が注目される背景

近年、人的資本経営が注目を集めている背景には、社会環境の変化、投資家の要請、世界的な動向が挙げられます。

技術革新による社会環境の変化

人的資本経営が注目される背景としては、AI、IoT、ビッグデータなどテクノロジーの急速な進展により産業・社会の構造が大きく変わり、企業においても経営改革の必要に迫られていることが挙げられます。ビジネス環境が変化する中、企業は競合との差別化を図らなければなりません。差別化の鍵となるのはイノベーションによる新たな価値の創出であり、価値の創出を担うのは人材です。そこで人材への投資は不可欠と考えられるようになり、人的資本経営が注目されるようになりました。

投資家による要請

投資家の判断指標として「無形資本」を評価するようになってきている点も、人的資本経営が注目される背景の一つです。投資家は将来的な企業価値を判断する際、非財務情報である無形資本を指標として重視するようになっています。先ほども触れたように、無形資本の中核を成しているのが人的資本です。そのため、人的資本経営に関する情報開示を求める傾向が強まってきました。このような背景で、人的資本経営に注目が集まっています。

ESG投資やSDGsなど世界的な動向

ESG投資やSDGsの世界的な広がりも、人的資本経営が注目される要因として挙げられます。ESG投資ではS(社会)がダイバーシティや働き方の改善など、G(ガバナンス)が透明性の高い経営など、人的資本経営に関連する領域を注視。またESG投資によって達成されるSDGsにおいても、「働きがいも 経済成長も」の目標は、人的資本経営に関わる領域として注目されています。両者の共通点である人的資本経営への投資は、企業の将来性を判断する上で重要な指標なのです。

多様な人材、多様な働き方の推進

少子高齢化による労働人口の減少で、従来の画一的な人材戦略では対応しきれない昨今。女性、高齢者、外国人など多様な人材の登用・活躍が進んでいることも、人的資本経営が注目される要因と言えるでしょう。こうした情勢の変化に伴い、従業員それぞれの事情に合わせた柔軟な働き方が求められています。また、従業員個々人のキャリア観や価値観も多様化しました。柔軟かつ多様な働き方を可能にし、従業員の高いパフォーマンスを引き出すためにも、人的資本経営が必要とされています。

人的資本経営がもたらす5つのメリット

人的資本経営は、人材投資、エンゲージメント、生産性、イノベーション創出、投資家からの評価が上がるなどのメリットをもたらします。

①人材投資を最適化できる

人的資本経営では人材育成がキーとなります。年次や役職ごとに一律で行う研修ではなく、従業員個々人に合った能力開発、キャリア形成を行うことで人材投資を最適化できます。育成のプロセスでは、個々人の能力やスキルを詳細に把握できるようになるので、適材適所の配置などでパフォーマンスを引き出す人材活用が可能となります。

②従業員エンゲージメントが向上する

人材育成を通して、従業員に「自社が成長への投資を惜しまない企業であること」「自ら成長を実感できる職場環境であること」が伝わり、従業員エンゲージメントが向上します。その結果、仕事へのモチベーション、長期的なキャリアを形成する意欲、自社への帰属意識・貢献意識などが高まり、離職率の低下につながるでしょう。

③生産性が向上する

従業員個々人のスキルアップが図られることで、ミスや非効率な作業が減少し、業務の生産性が向上します。長期的な観点では、組織全体、企業全体としての生産性も向上し、利益の拡大が期待できるでしょう。拡大した利益を人的資本に投資することで、企業と従業員双方の成長につながるという好循環が生まれます。

④イノベーション創出が促進される

人的資本経営においては、多様な人材を起用することがイノベーション創出につながります。例えば女性や外国人、他業界からのキャリア採用者など、多様なバックグラウンドを持った人材の価値観・知見が加わることは重要です。新たなアイディアを生み出す土壌が豊かになり、イノベーション創出が促進されるでしょう。

⑤投資家からの評価が高まる

先述のように、投資家は無形資本の中核である人的資本を重視していますので、人的資本経営を行っている企業は注目されやすくなります。「将来的にも企業価値が高まる」という評価につながれば、投資対象としての認識が深まるでしょう。実際に投資が増えれば企業の成長が期待できます。

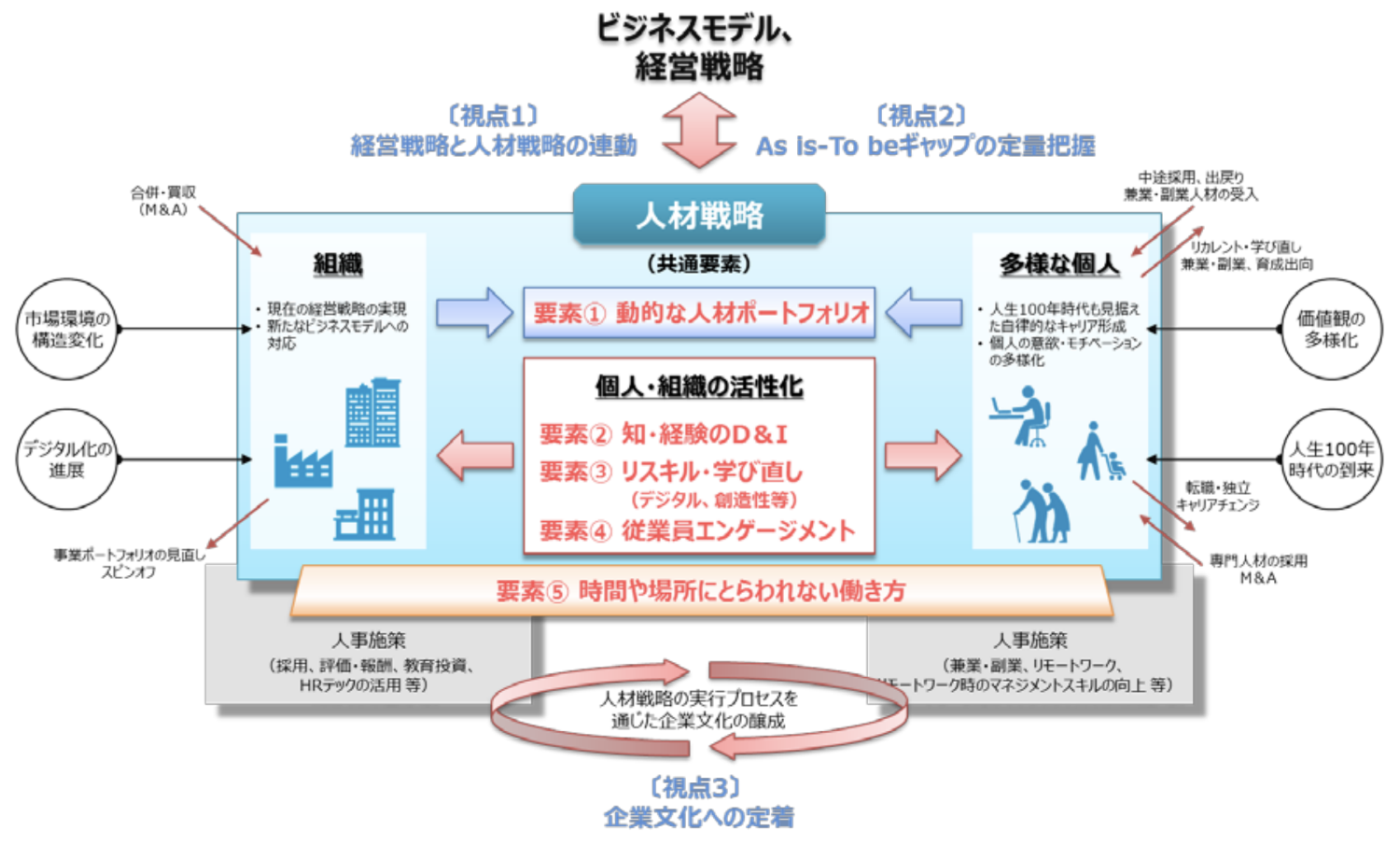

人的資本経営のフレームワーク【3P・5Fモデル】

ここで3つの視点(Perspectives)と5つの共通要素(Common Factors)というフレームワークを紹介しましょう。

拡大する

拡大する

●3つの視点

視点①:経営戦略と人材戦略の連動

企業価値を持続的に向上させるには、経営戦略・ビジネスモデルと人材戦略の連動が不可欠です。その際、自社固有の経営戦略・ビジネスモデルに適した人材戦略を考慮しながら、具体的な戦略・アクション・KPIを考えることが有効になります。

視点②:As is‐To be ギャップの定量把握

経営戦略・ビジネスモデルと人材戦略の連動は、目指すべき姿(To be)と現在の姿(As is)のギャップを定量把握によって判断します。リスキルなどの投資で得られるリターンも定量的に把握。常に人材戦略の見直しを実施。投資家への開示・発信も大切です。

視点③:企業文化への定着

企業文化は日々の活動によって醸成されます。活動には人材戦略の実行も含まれるので、人材戦略の策定プロセスで、目指すべき企業文化を想定することが重要です。その定着にはトップ自らの発信が欠かせませんが、同時に企業文化のKPIを設定・検証も求められます。

●5つの共通要素

要素①:動的な人材ポートフォリオ

現時点ではなく将来の目標からバックキャストして人材戦略を設定し、要件を満たす人材の獲得・育成が求められます。平時からHRテクノロジーを活用したデータの蓄積や利活用、再配置や部門間異動、外部人材のプールなど、人材ポートフォリオを適時最適にすることが不可欠です。

要素②:知・経験のダイバーシティ&インクルージョン

企業価値向上に必須のイノベーション創出は、多様性によって担保されます。女性、外国人、他業界で専門性を培った人材などによる多様性を取り込み、実効性を上げるためにはKPIが欠かせません。また、同質性から脱却するために社内外の協働のあり方を見直す必要もあるでしょう。

要素③:リスキル・学び直し

ビジネス環境の急速な変化に対応するには、従業員のスキルシフトや専門性の向上が不可欠。特にITリテラシーの向上、付加価値創出につながるスキルの習得を、企業が支援することが重要です。離職の誘発も懸念されますが、一定の流動性はイノベーション創出の観点では望ましいと言えます。

要素④:従業員エンゲージメント

従業員エンゲージメントは、パーパスや経営戦略の積極的な発信と従業員との対話、リモートワーク、兼業など働く環境の整備、多様なキャリアパスや魅力的な就業経験の提供、幅広い教育コンテンツ提供など、価値創造を最大化する取り組みによって高められます。

要素⑤:時間や場所にとらわれない働き方

従業員が時間・場所を問わず安心・安全に働ける環境を整えることは、企業のレジリエンスを高める意味でも必要です。リモートワークを前提としたプロセスやコミュニケーションを見直し、異なる時間・場所で働く従業員を束ねられるようなマネージャー層の育成も重要です。

関連情報

人的資本経営で求められる情報開示

人的資本経営について、国内において義務化されている情報開示、海外で推進されているガイドラインを紹介します。

有価証券報告書の開示義務

日本では、2023年3月31日以降に終了する、事業年度に関わる有価証券報告書から有価証券報告書の情報開示が義務化されました。対象は、金融商品取引法第24条の「有価証券を発行している企業」で、大手企業約4,000社にのぼります。2022年8月、内閣官房が「人的資本可視化指針」を発表し、人的資本の開示項目を示しました。情報開示が求められているのは以下の7分野・19項目です。

定性的な記載や定量的な結果のみを掲示するのではなく、自社の経営戦略と可視化した内容との結びつきなど、ストーリー性を持たせた記載が求められています。

開示項目7分野19項目

| 分野 | 項目 |

|---|---|

| 人材育成 | 研修、リーダーシップの育成、人材開発、スキル向上など |

| エンゲージメント | 従業員エンゲージメントなど |

| 流動性 | 採用、離職、後継者など |

| ダイバーシティ | 属性別の従業員・経営者層の比率、男女間の給与の差、育児休業など |

| 健康・安全 | 労働災害、研修、医療・ヘルスケアサービスの利用促進など |

| コンプライアンス | 倫理、人権、差別など |

| 労働慣行 | 児童労働、強制労働など |

ISO30414「人的資本に関する情報開示ガイドライン」

一方、世界的な動向としては、2018年12月に国際標準化機構(ISO)が人的資本の情報開示に関する国際的なガイドライン「ISO30414」を発表しています。これはアメリカの証券取引委員会(SEC)など、数多くの欧米諸国で採用されているガイドラインです。ISO30414は、以下の11の領域、58の指標で定義されています。

ただし、すべての項目を開示する必要はなく、どの項目を開示するかについては各企業の判断に委ねられています。

「ISO30414」の項目一覧

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1.コスト | 人件費、採用費、平均給与と報酬など |

| 2.ダイバーシティ | 従業員の人数、年齢、性別、障害、経営陣のダイバーシティなど |

| 3.リーダーシップ | リーダーシップの信頼性、リーダーシップの育成など |

| 4.組織風土 | ワークエンゲージメント、満足度、コミットメント、リテンションレートなど |

| 5.健康、安全、幸福度 | 労災、志望者数、研修に参加した労働者の割合 |

| 6.生産性 | 従業員1人当たりのEBIT(利払い・税引き前利益)、人的資本ROIなど |

| 7.採用、異動、退職 | 採用平均日数、候補者数、内部異動率、離職率、離職の理由など |

| 8.スキル、能力 | 人材育成、人材開発コスト、従業員1人当たりの研修時間など |

人的資本経営の実践に向けたステップ

人的資本経営の実践に向けては、ありたい姿、具体的な施策、KPIの設定を行い、その後分析と改善を行うことが必須になります。

【1】経営戦略と人材戦略を連動、ありたい姿の設定

人的資本経営を実践するにはまず、経営戦略・ビジネスモデルと人材戦略の紐づけを行います。その策定には経営部門と人事部門の連携が欠かせません。そこで経営にも参画するCHRO(Chief Human Resource Officer=最高人事責任者)を配置。CHROを中心として人的資本経営の方針を決定します。そして先述の通り、ありたい姿(To be)の設定と現在の姿(As is)とのギャップを把握し、ありたい姿からバックキャストして必要な人材像を設定することになります。

【2】具体的な施策の考案とKPIの設定

ありたい姿を踏まえ、実現に向けた具体的な施策を考案しKPIを設定します。DX推進に向けた高度専門人材を定義したら、その専門性を持った人材の採用人数、育成人数などがKPIになります。グローバル化の推進では国籍・ジェンダー・障がい者などを含めた人材ポートフォリオがKPIに当たるでしょう。KPIの設定では、現状の従業員のスキルを認識することは欠かせませんが、それ以上に経営戦略との連動や自社のビジネスモデルの独自性などを考慮することが重要になります。

【3】分析と改善

施策の実行後、必ず効果検証を行います。例えば、年次有給休暇取得率などの定量的な指標は、人事システムなどを用いて行うと良いでしょう。待遇や福利厚生の満足度などは、エンゲージメントサーベイなどによって把握することができます。このように定期的にモニタリングして得たデータを分析活用し、目標への達成度や推移などを検証。施策の見直しや改善につなげます。なお、継続的な検証にあたっては人事データを効率的・効果的に利活用できるシステム構築が有効です。

人的資本経営の取り組み事例:NECソリューションイノベータの場合

ここで、NECソリューションイノベータにおける、人的資本経営の取り組み事例を紹介しましょう。

2023年3月31日、NECソリューションイノベータは「人的資本レポート」を公開、2024年6月28日には「人的資本レポート2024」を発行しました。

NECソリューションイノベータは非上場企業ですが、あえて人的資本レポートを公開した理由は大きく2つあります。

1つ目は人事制度改革を進めるためです。

多様な人材が同社を選び、働きがいをもって活躍してもらえるよう、人事マネジメント改革に向けた決意を社内外に伝えることを目的としています。

2つ目は人事マネジメントへの真摯な取り組みについて、社員の認知度を高めるためです。

同社は社員個人の「健康」「成長」「働きがい」という3つの領域を最大化することで持続的な企業価値向上を目指しています。

これら3領域で全社横断のグループ活動を推進していますが、推進にあたってはそれぞれKPIを定め、指標を設定。人的資本レポート発行後は、CHROと社員が直接対話するオープンミーティングや、有識者との勉強会を開催するなどして改善につなげ、更なる人的資本経営の高度化を図っています。

まとめ

人材を資源ではなく「資本」と捉えて積極的な投資を行う人的資本経営。従業員のエンゲージメントを高め継続的な価値創出につなげる人材戦略は、投資家の評価を世界規模で高め、SDGsの達成に資する取り組みです。

一方で人的資本経営には、第4次産業革命のキーワードであるAI、IoT、ビッグデータなど最先端テクノロジーに関する知見、人事データの利活用に向けた、システムの構築などが不可欠であることも見えてきました。これらの領域に関心のある企業は、専門知識のあるITベンダーに相談してみることをお勧めします。