サイト内の現在位置

インタビュー

UPDATE : 2021.09.22

2019年に「ライオン流 働きがい改革」を宣言し、ここ数年で加速度的に社内制度が変革しているライオン株式会社。

働きがい改革の大きな柱となっているものは何なのか。そして、どのようして変革が進められているのか。

社内の人材育成を担う部門、人材開発センターの千島さんに訊ねました。

インタビューに答えてくれた方

千島 萌々子(ちしま ももこ)さん

ライオン株式会社 人材開発センター

2019年4月ライオン株式会社入社。2019年6月より人事部(現人材開発センター)にて、労務管理業務に従事。2021年1月より、ライオン・キャリアビレッジの運営・管理を行う。

INDEX

社員全員が圧倒的主役意識を持つ。

そのために必要な3つの要素

―まずはじめに、「ライオン流 働きがい改革」とはどのようなものか教えてください。

千島さん:当社では、事業を通じて社会課題の解決に貢献し続けるべく、中長期経営戦略フレーム「Vision2030」を設定しています。

その戦略のひとつとして「変革に向けたダイナミズムの創出」をあげており、この波を起こすひとつの流れが「ライオン流 働きがい改革」になります。

働きがい改革においては、社員全員が圧倒的主役意識を持って、多彩な能力を最大限に発揮できる企業を目指しています。

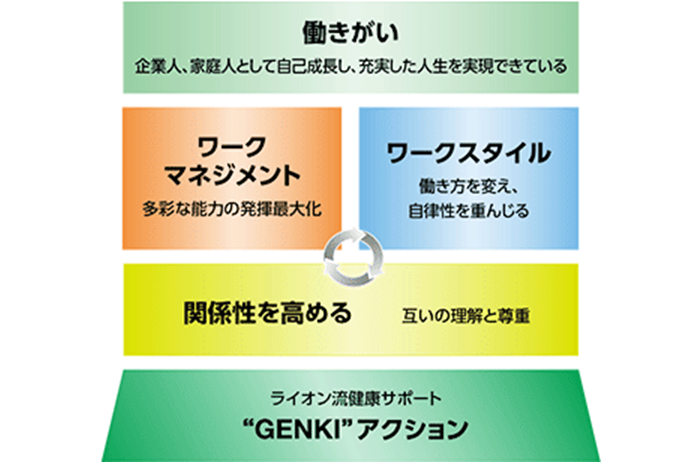

働きがい改革は、社員の健康をサポートすることをベースに「ワークマネジメント」「ワークスタイル」「関係性を高める」という3つの要素で構成されています。

―3つの要素のうち、「ワークマネジメント」とはどのようなものでしょうか?

千島さん:社員一人ひとりの個性を活かすための、キャリアデザインにおける施策を行っています。

中でも注目されているのは、副業を許可制から申告制に切り替えたこと。これによりぐっと副業しやすくなりました。ただし、同業他社で働くことなど、一定のルールはあります。

―副業は会社のためになる、という考えからですか?

千島さん:副業では、自社ではできない学びや経験が得て、能力をのばしてほしいということが本意です。

副業に取り組みやすくするために、社内のイントラネットでは、副業紹介サイトのリンクを貼ったり、地方企業の副業募集をのせたりもしています。

ただ、実際にエントリーし、副業を勝ち取ってくるのは、社員自身です。

フルフレックスやテレワークで社員一人ひとりの生活に合った働き方を推進

―次に「ワークスタイル」について教えてください。

千島さん:“自分に合った働き方”をテーマに、個々の生活に寄り添った働き方が構築できる施策を行っています。

柱となるのは、フルフレックスやテレワークの制度であり、業務時間中の中抜けが可能になったことも大きな施策のひとつです。

例えば15時〜16時の1時間だけ中抜けをし、歯医者に行ったり子どものお迎えに行ったりと、自由な時間を持つことができる。中抜けした分は当日追加で働いてもいいし、後日1時間追加するなどでも相殺できます。

―中抜けが制度化され助かる人も多かったのではないですか?

千島さん:そうですね。私自身よく使っている制度でもありますし、とても便利だと感じています。

介護をしている社員などは病院の送り迎えのために中抜けを使うなどして、仕事も介護もより行いやすい環境になっていると聞きます。

―3つめの「関係性を高める」ということについて教えてください。

千島さん:ワークマネジメントとワークスタイルは社員一人ひとりを強くする施策です。これらの施策によって強くなった個人を繋ぎ、組織全体としても強くなろうとする取り組みが、関係性を高める、です。

具体的な施策として、「タレントパレット」という社内SNSのようなシステムを先日導入しました。これは、個人のキャリアや働き方をイントラネットに公開することで、社員の誰もがその情報を自由に閲覧できるシステムです。

自分が思い描くキャリアパスを歩んでいる人を探したり、どんな人がどんな学びをしているのかが見られたりと、自分の部所外でも気軽に関わり合いができるようになります。今後はタレントパレット内でコミュニティが生まれたり、イベント開催に繋がったりと、いろんな広がり方をしていくだろうと考えています。

社員なら誰でも閲覧できる学習コンテンツを4,000本以上用意

―2019年1月から開講されたライオン・キャリアビレッジは、これまでの研修システムとは異なる新たな学びの場だと伺いました。こちらについて改めて教えていただけますか?

千島さん:働きがい改革を進めるにあたって、ワークマネジメント、ワークスタイル、関係性を高めるという3つの要素がデザインされたとお伝えしましたが、ライオン・キャリアビレッジはこの中のワークマネジメントの施策になります。

目的は、自分で学んで行動する、という習慣を全社員に定着させること。誰もが自由に知見を吸収して視野を広げ、視座を高め合うための学びの場を提供しています。ライオン・キャリアビレッジには2つの大きな要素があって、ひとつは社員が自由に学習コンテンツを閲覧できる「e-ラーニング講座」、もうひとつが少人数制の「ケース討議」です。

―まずはe-ラーニング講座について伺いたいのですが、さまざまな学びを動画コンテンツとして提供するメリットについて教えてください。

千島さん:キャリアビレッジが開講する以前の研修は、新人研修やマネジメント研修などの階層別や部門ごとに行われることがほとんどでした。なので、自分の所属している領域の学びはできても、そのほかの領域の研修を受けるチャンスはあまりなかったんです。

けれども、学習コンテンツとして解放しておけば、例えば研究職であってもマーケティングの知識を得ることができますし、その逆のケースもあります。また、将来別の部門で働いてみたいと思ったときには、気軽にその部門の知識を得ることもできます。コンテンツで勉強してから異動の希望を出す、ということも可能になりました。

―コンテンツ数はどれくらいあるのでしょうか?

千島さん:2019年1月の導入当初は、ライオンオリジナルのコンテンツと外部のe-ラーニングコンテンツをあわせて2,000ほどでしたが、今では4,000以上あります。1本あたりの学習時間は10分程度のものも多く、通勤時間などでも閲覧がしやすいようにしています。

コンテンツは、ビジネススキルやマーケティング、研究、物流など、いろいろなカテゴリーのものがあります。現在は、とくにSDGsやサステナビリティといったテーマの関心が高い印象ですね。

―社員の皆さんが、学びたいという意欲のもと、積極的に学習されていらっしゃるのですね。

千島さん:そうですね、現在9割以上の社員が活用しています。コロナ禍においてテレワークが増えたことでオンラインが日常になり、より一層利用が促進された部分もあるかと思います。

“教授”のもとに部門の異なる社員が集い、意見を取り交わす「ケース討議」

―ライオン・キャリアビレッジのもうひとつの要素、「ケース討議」についても教えてください。

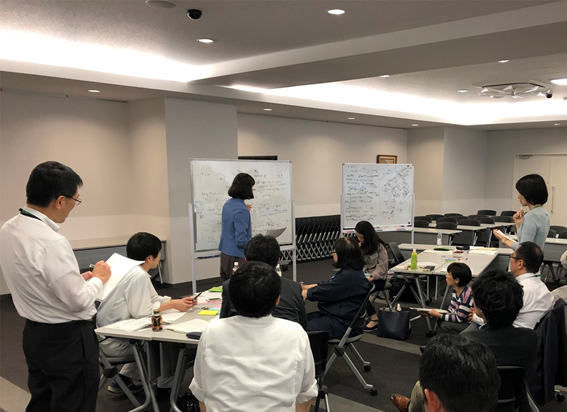

千島さん: e-ラーニング講座で学んだ知識を、アウトプットする場として生まれました。

まず、社内に“教授”というポジションの社員を設けました。この教授がファシリテーターとなり、現場で起こりうる事例をテーマに、半日かけて少人数で討議していきます。このケース討議では部門間の垣根を取り払っていて、所属する部門に関係なくどんなケース討議にでも参加できるのが特徴です。

事例としては、例えば物流がストップした場合にどのような対応をすべきかといったテーマもありました。年齢や部所を超えた社員の意見が聞けるので、「なるほど、そういう対処法もあったか」という気づきが得られることも多いです。実際に、ケース討議で出た意見を現場に落とし込んだ、という事例も出てきました。

―討議を活発化させるためには、“教授”の立ち居振る舞いがとても重要そうですね。

千島さん:そうですね。教授は、社員の中でも知見を持っている人を審査して、会社が選んでいます。また、選ばれたとしても実際の討議が社員から不評だった場合には、継続できないこともあります。

ですから、教授も、ケース討議に参加する社員も、お互いが切磋琢磨しながらよい討議にしようと日々取り組んでいます。

社員と経営層の両輪で改革を推進。社内全体が“働きがい”を重要視

―働きがい改革の宣言がなされてからたった2年で、社内のシステムがガラリと変わられたように感じます。これほどスムーズに推進できた理由は何でしょうか?

千島さん:当社には、社員が自分たちの思いを経営層にプレゼンテーションできる「ReDesign Forum」という機会が年に1度あります。

働きがい改革のもととなる声も、そこから生まれました。その後、社員が自主的に働きがいに関する社内セミナーを企画したり、活動がどんどん活発化する中で、今回の宣言に繋がっていきました。

つまり、社員から出た意見を経営層がしっかり受け止め、大きく同意をしているということです。社員・経営層の両輪で進めたことが、今回の改革が早く進んだ経緯のひとつといえます。

―決して経営層から押し付けられた改革ではない、ということですね。

千島さん:そうですね。それから、テレワークなどのワークスタイルは、新型コロナウイルスの感染拡大によって一気に進んだ部分もあります。

以前は2020年に合わせてテレワークをしてみようとテストをしたりもしていましたが、当時はなかなか理解が得られず、スムーズにはできていませんでした。

それがコロナ禍において、テレワークやオンラインでのやり取りが浸透していった感はあります。

―状況が落ち着いてもテレワークは続けていくのでしょうか?

千島さん:そちらの方向にシフトはしています。ただあくまで、テレワークは自分たちが効率よく働くためのひとつの選択肢、という認識です。

仕事においてコミュニケーションは大切ですし、集まることで生まれるものも重要視しています。ダイナミズムを生むにあたって、会うということの大切さを再認識しながら進めていかなければいけないとも考えています。

また、働きがい改革は今の施策が最善ではなく、新しい施策も今後どんどん生まれていきます。情勢や社内風土に合わせながらフレキシブルに変えていくことで、社員の働きがいにより一層つなげていければと考えています。

まとめ

長い歴史に甘んじることなく、社会情勢も軽やかに取り込みながら変革を続けるライオン株式会社。

ワークマネジメント、ワークスタイル、関係性を高める、という3つの要素を含んだ改革の制度デザインや、一つひとつの施策も実に秀逸で、抜かりないように感じます。

変わることを恐れず、大きな変化も辞さない。そんな柔軟性を垣間見ることができました。

公式Facebook

公式Facebook