会計コラム 公認会計士・税理士 横山 公一氏・第3回RPAで会計・経理業務はどう変わるか?コラム執筆者:公認会計士・税理士 横山 公一氏 掲載日:2017年12月25日

2017年5月に発表された「新産業構造ビジョン 一人ひとりの、世界の課題を解決する⽇本の未来」では、日本において今後も経済成長を続けていくためには、「第4次産業⾰命技術の社会実装が鍵である」という記述がありました。そこで示されている技術群が「IoT」「ビッグデータ」「人工知能(AI)」「ロボット技術」であり、最近、ホワイトカラーの生産性を向上させるために寄与する技術として注目されているのが、ロボット技術のひとつであるRPA(Robotic Process Automation)です。

その期待されるインパクトは大きく、世界的コンサルティング会社であるマッキンゼーの調査※1によると、2025年までに全世界で1億人以上の知的労働者、もしくは1/3の仕事がSmart Robot (RPAと同義)によって置き換わると言われています。

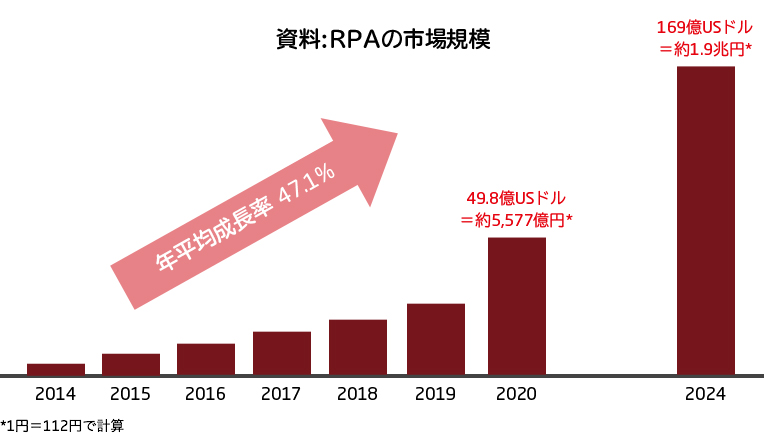

また、市場規模としても米国の調査機関TMR社の調査によると、2020年には約49.8億ドル(約5,577億円)、2024年には約1.9兆円の市場規模まで拡大すると言われています。

http://www.cfo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/CFOFJ2016PS1A_KPMG.pdf

本コラムでは、1)RPAとは何か 2)RPAのメリット・効果について そして、3)RPAが会計経理業務に与える影響について述べていきます。

RPAとは?

RPAとは、「これまで人間が行ってきた作業や業務をロボット技術を用いて作業や業務そのものを「代行」する。または、それより高度な作業を遂行するソフトウエア」※2のことを指します。

特長として挙げられるのは、RPAとこれまで利用されてきたITのしくみの違いです。これまでの業務用ソフトウエアや情報システムは、あくまでも「人間」が作業者であり、ITはあくまでも人間が作業をすることを支援するといったところでとどまっていました。

一方、RPAは、それ自体が「人間」に取って代わり、作業そのものを行うというところが最大の違いです。別名:Digital Labor(デジタル労働者)と呼ばれるのはその所以です。RPAは、企業の人事・経理財務・調達・営業事務といったバックオフィス系の業務で「人間にしかできないと思われてきた業務」を人間に代わって行うことが可能です。

将来的にはAI技術や、機械学習、ディープラーニング等の認知技術を活用し、より「高度な処理」まで自動化を行うことが可能になります。また、大規模のシステム導入やプログラムの修正・変更は必要がなく、ノンプログラミングでの導入が可能であることから、低コストでの導入が可能です。

RPAのメリット/効果は?

RPAの導入効果として第一に挙げられるのは、業務コストの削減効果です。RPAは、事務処理業務全般と親和性が高く、業務の効率化・コスト削減に大きく寄与する可能性を持っています。特にこれまで、BPO拠点やSSCの導入などでコスト削減を行ってきたルーティン業務と呼ばれる定型業務に対してRPAを導入することで、人件費並びに労働時間は大幅に節約されることになります。しかも、現有人材には、より高度な他の業務に従事してもらうことが可能となり、人材の有効活用の側面でも効果が期待できます。

以下は、会計業務におけるRPA導入の一例です。

事例:欧州自動車メーカー(買掛金業務)※3

導入前

請求書の情報の確認、データの入力、入力データの検証、総勘定元帳への転記といった一連の作業をすべて人の手で行っていた。ERPを導入したものの、自動化が進まなかった。

RPA導入後

請求書の情報をスキャナーで読み取り、データの入力・検証・転記をロボットが実施。人間は、結果を検証するのみ。結果、定型時間作業時間の削減(65%〜75%減)並びに作業品質の向上(エラー数の削減)につながった。

また、RPA導入の最大のメリットとしては、次の点が挙げられます。

・あらゆる労務問題の解決:ロボットなので、24時間365日働かせても労働基準法違反にはなりません。

・業務品質の向上:人間のように集中力が落ちず、一度覚えたことは忘れないので、業務品質が向上します。

・業務スピードの向上:コンピュータにより行われるため、当然作業スピードは向上します。

・業務変更への対応が容易:業務変更の新たなパターンを認識させることで、新しいパターンを確実に覚えます。また、AIなどと組み合わせることで、パターン認識で臨機応変な対応も可能になります。

RPAの導入効果が期待できる業務領域

RPAは会計・経理業務の多くを自動化することが可能です。上記に挙げた買掛金処理業務だけでなく、以下のような業務領域がRPAを導入することで、効果が期待できると想定されます。

・買掛金の管理

・売掛金の管理

・固定資産の管理

・棚卸資産の管理

・総勘定元帳の管理

・決算処理に関する業務

・経費精算業務

上記の業務を挙げた理由としては、「業務の標準化」が進んでいる業務領域で、業務のルーティン化が進んでいることから、RPAのような技術が効果を発揮すると考えています。

事例を挙げると、経費精算処理業務にてRPAを導入し、上長の確認/承認作業をRPAでの自動処理に変換することで、不正/浪費などの検知率の向上、追跡、防止が可能になり、内部統制の強化につながった、というものがあります。※4

RPAの登場=「経理業務3.0」の始まり!?

RPAの登場は、会計・経理業務のあり方を変える大きなインパクトを持っています。過去に紙ベースの複数の元帳をベースに、そろばんや電卓を用いて一連の業務を人力で行っていた作業を「経理業務1.0」、PCを仕事で利用するようになってから弥生会計や勘定奉行のような「会計ソフト」が登場し、会計・経理業務の効率化が進んだのが「経理業務2.0」だとすると、いままで人が行ってきた会計・経理業務をロボットが代行し、自動化するRPAやAIといった技術の登場は、まさに「経理業務3.0」の時代の始まりであると考えます。

| 経理業務 1.0 | 経理業務 2.0 | 経理業務 3.0 |

|---|---|---|

| アナログ時代 | IT活用による効率化 | 経理業務の自動化 |

| 人力 | 人+会計業務ソフト/ERP | テクノロジー(RPA+AI)による業務代行 |

| 全ての経理業務を人の手で 行っていた |

会計ソフトの導入により、 経理業務の一部(転記、集計業務)が 効率化された |

テクノロジー(RPA+AI)により、 これまで人の手で行われてきた経理業務の大半を自動化することが可能に |

| 〜 1980年代 | 1990年代 〜 | 2015年 〜 |

| そろばん・電卓 | 勘定奉行、弥生会計 等 | BizRobo! IBM Watson |

(図表:テクノロジーによる経理業務の変遷)

こうして、多くの経理業務の自動化が可能になることで、財務・経理業務に従事する方は定型的なルーティン業務から解放されると同時に、より高度な意思決定が求められる業務に時間を利用することが可能になります。

ただし、これまでルーティン業務しかやってこなかった財務経理人材の方にとっては、仕事を奪われるという事態に陥る可能性も広がるということで、より人間にしかできないスキルを向上させる必要も出てきます。まさに「経理業務3.0」の時代は、会計・経理人材にとっても進化を求められる時代であると言えるでしょう。

<出典元>

※1McKinsey Global Institute – Discuptive technologies: Advances that will transform lifem business and the global economy. May 2013)

※2大角暢之(著) 佐々木俊尚(監修)”RPA革命の衝撃”(東洋経済新報社 2017) , P.22

※3KPMG Insight Vol.17 2016.03 仮想知的労働者(Digital Labor・RPA)が変える企業オペレーションとホワイトカラーのあり方 8ページ

※4KPMGコンサルティング株式会社 “経理・財務におけるRPA/AIのインパクトと今後の働き方”(2016年, http://www.cfo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/CFOFJ2016PS1A_KPMG.pdf )