会計コラム 公認会計士・税理士 横山 公一氏・第6回契約締結の電子化について(電子署名法・民事訴訟法〜法務〜) コラム執筆者:公認会計士・税理士 横山 公一氏 掲載日:2018年12月7日

昨今、「電子契約」というワードを目にする耳にする機会が増えてきています。

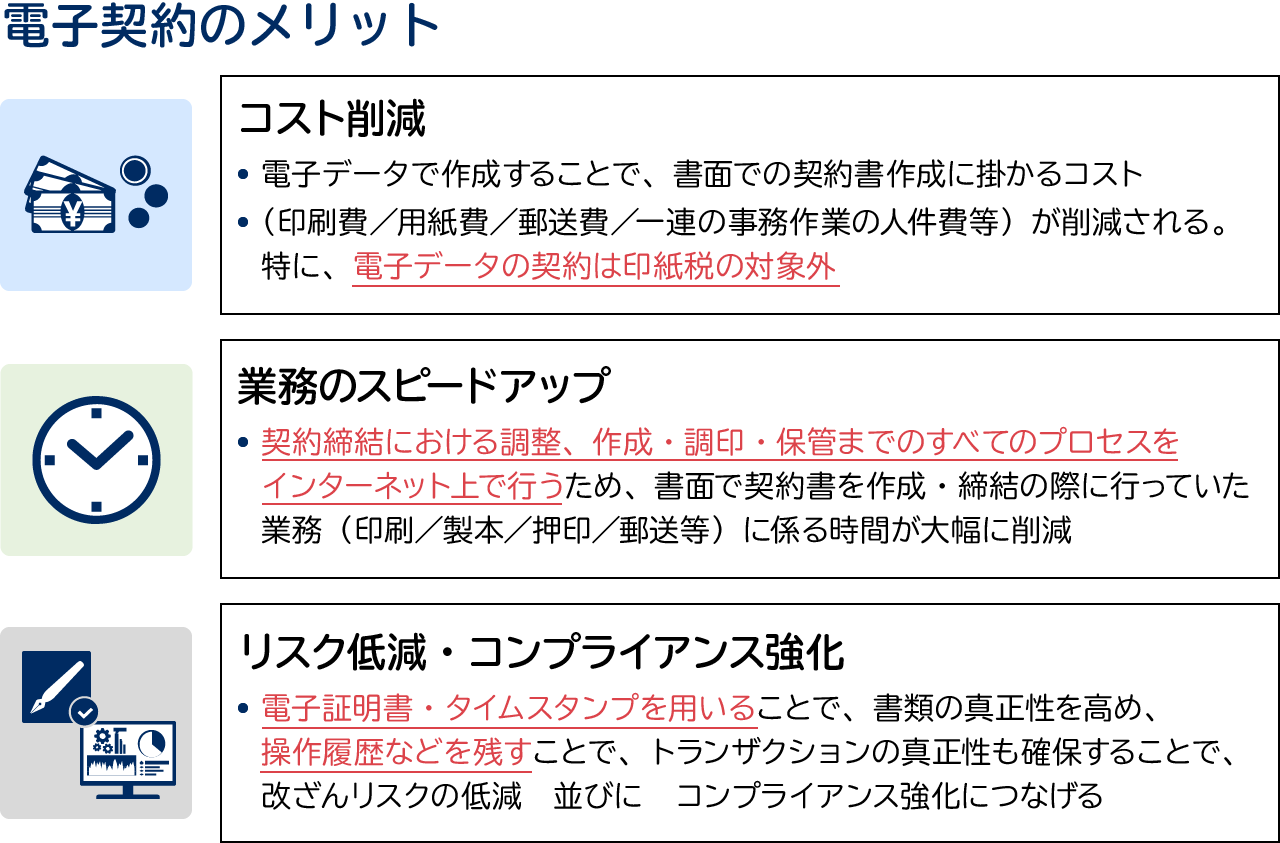

電子契約は印紙税の課税対象ではなく、高額の印紙税が必要となる金銭消費貸借契約や不動産売買にはコスト削減という観点から即効性があるでしょう。また、昨年10月に解禁されたIT重説(テレビ会議システム等を活用し、遠隔地間で宅建業法第35条の重要事項説明を可能とする)の実現などもあり、不動産分野ではコスト削減や効率性向上の観点から電子契約サービスが増えてくると予想されます。その他の契約に関しても、みなさんが体現されている、紙による契約締結の非効率性、すなわち、紙の契約書の印刷、製本、袋とじ、当事者間で持ち回りで行う捺印、回収、保管、検索など、紙による契約の大きな手間はお気づきの方も多いと思います。

本コラムでは、電子契約についてご質問が多い「電子契約は契約として有効なのか?」という点について、関係する法律に基づき説明したいと思います。

1)そもそも、なぜ契約書を取り交わすのか?

まず、改めて「なぜ、契約書を取り交わすのか」ということを確認しましょう。

契約行為自体は、民法上口頭の合意でも成り立つものですが、特に法人間の取引においては書面にて契約書を作成し、相互に押印の上、保管しています。

その意味としては、主に以下の4つものがあります。

- 契約の成立・契約の意思が明確にできること

- 紛争を事前に回避・防止できること

- 契約を履行する際の手引きになること

- 係争が発生した際の有力な証拠になること

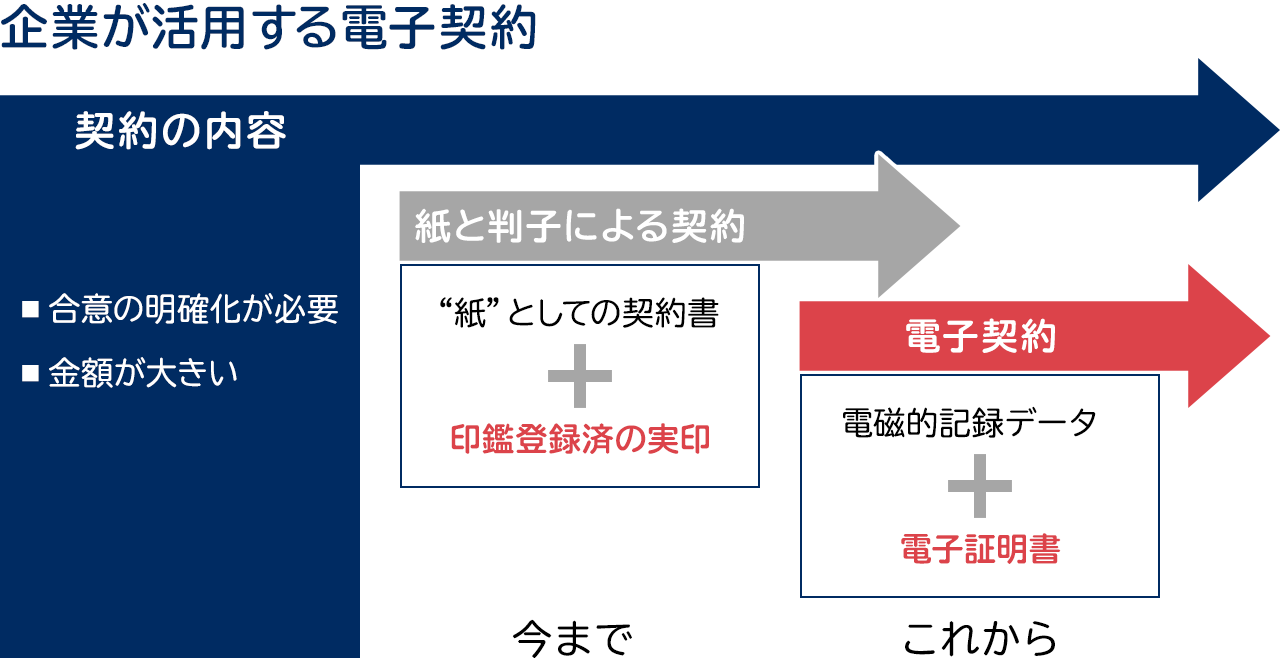

これらの効力を持たせるために、契約書を作成し、確かに「当人同士が、記載されている内容に合意しました」という証拠を残しておくことが重要なのです。特に高額な取引を行う不動産売買のような取引の場合、特に1.-4.の要件を満たした「契約行為の真正性」をどう担保するかが重視されています。

2)契約書の真正性をどう証明するのか?

そして、契約書を作成された後、係争などが発生した場合、契約書の真正性について争われることがあります。

争われるのは、主に以下の論点です。

- その文書が真正に成立したものか(= 形式的証拠力があるのか)?

- その文書に実質的証拠力はあるのか?

1.の「形式的証拠力」に関しては、民事訴訟法228条で規定されています。その中で「本人またはその代理人の署名又は押印があれば、契約書として真正に文書が作成された」(同条4項)ということが規程されています。 また、「押印された印鑑は、本当に本人が押印したものか」という論点に関しては、過去に「二段の推定」(昭和39年5月12日最高裁判決)という判例法 があり、「印鑑証明書により本人の印鑑であることを立証しさえすれば、本人の意思に基づき作成された真正な文書」とみなすことができるということです。

2.の実質的証拠力があるか ということに関しては、契約書の記載内容により係争事実の真否について、裁判官の心証形成に与える効果がありますが、これが論点になるのは、 1.の形式的証拠力が前提になりますので、まず重要なのは 1.の形式的証拠力をどう担保するのかという点が契約書の真正性を担保するうえで重要です。

3)電子契約の場合、契約書の真正性をどう証明するのか?

では、電子契約においては、電子データの形式的証拠力をどう担保するのか?ということですが、2001年に制定された電子署名法によれば、以下の要件を求めています。

- 本人または代理人の電子署名があるか

- 確かに本人の署名であることが確認できるか

- また、本人だけが署名できる状態になっているか

- 紙でなくても、契約は有効なのか?

- ●本来、契約は「契約自由の原則」により、口頭・書面など締結方法は問わず成立する。

- 企業が重視するのは、契約行為の法的真正性の担保

-

●電子署名法(電子署名および認証業務に関する法律)によると、

電子署名法 第3条:

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について、本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。契約当事者本人が、本人だけが署名できる環境下で電子署名をされた契約書データであれば、「紙と同等の証拠力」があると推定される。条件が整えば、「電子契約」は書面と同等の

「証拠力」を持ちうる

以下で、現在市場にある電子契約サービスを、1.メールアドレスや手書きなどで契約を締結する場合(電子サイン)と 2.電子証明書を用いて契約を締結する場合(電子署名)で比較すると、以下のように分類できます。

| 電子サイン | 電子署名 | |

|---|---|---|

| 1.本人または代理人のサイン又は署名があるか | 〇 | ◎ |

| 当事者のメールアドレス または手書きサイン(サインの画像)による「サイン」 特に事前に用意するものが少なく、気軽に利用可能 |

当事者の電子証明書による署名 電子証明書の取得管理に手間がかかる(発行の際には本人確認書類の提出などが求められる) |

|

| 2.確かに本人が認証したことが確認できるか | × | 〇 |

| メールアドレスだけでは、成りすましリスクが残る | 電子署名法にて一定の条件を満たした電子証明書による署名であれば「本人」が承認したと見做す | |

| 3.本人だけが署名できる状態になっているか | △ | 〇 |

| ・二要素認証 ・メールアドレス宛にURLやアクセスコードを送付する仕組みは、メールアドレスの真正性次第 | ・二要素認証 |

1. 電子サインの場合は、メールアドレスなどを使った電子署名は、実印と比べると、ユーザーにとって利用するためのハードルが低い反面、ねつ造・なりすましが容易であるところに懸念があります。ただ、最近のサービスはサービス登録の際の本人確認の徹底 等でリスクを低減する取組をしています。 2. 電子証明書を用いた電子署名の場合、電子証明書の取得・管理に手間がかかりますが、電子署名法に準拠した電子証明書を用いることで、紙の実印を押印した時と同程度またはそれに近い証拠力を持った電子文書の作成が可能です。

まとめ

電子契約は既に真正性を確保するための様々な取り組みをしており、書面の実印による契約書と同等またはそれに近い「真正性」を実現しております。今後法規制の緩和などにより、電子契約サービスが利用される機会はますます増え、業務効率化・コスト削減に大きく寄与する可能性を秘めています。