ペーパーレス 公認会計士・税理士 横山 公一氏・第9回第3回 電子のハンコ(電子認証) コラム執筆者:公認会計士・税理士 横山 公一氏 掲載日:2021年2月5日

「電子のハンコ(電子認証)」について

第1回、第2回とビジネス文書デジタル化の主な関連法規である電子帳簿保存法※1、会社法、e文書法、会計監査の指針について説明してきました。今回、最後のコラムでは、電子署名法の概要と電子のハンコ、電子認証について説明していきます。

電子署名法

新型コロナ禍において、リモートワーク推奨の流れから、電子契約というワードを目にする、耳にする機会が増えてきました。電子契約は非対面で行えるメリットのみならず、印紙税法第2条でいうところの“文書”にあたらないため印紙税の課税対象になりません。高額の印紙が必要となる金銭消費貸借契約や不動産売買契約などを扱う企業が導入を進めています。また、紙による契約締結の非効率性~契約書の印刷、製本、袋とじ、持ち回りで行う捺印、流通、保管、探索などの作業負荷~から、電子化で業務の効率化を図る動きも加速しています。

電子での契約締結の真正性を考えるうえで考慮すべき法令が「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下、電子署名法)になります。電子署名法は、電子データに付与する「電子署名」ならびにその法的効力について定義した法律で、契約当事者による電子署名が適切に行われることで書類の真正な成立を認めるとしています。

電子署名法では、「電子署名」を以下のように定義しています。

第二条(電子署名の定義)

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

- 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

- 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名の法的有効性は、上記2つの要件を満たすか否かによることになります。

また、適切な電子署名が付されたことにより書類の真正な成立が推定できることについては、以下のように定義しています。

第三条(電子署名の真正性の推定)

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

契約当事者本人が、本人だけが署名できる環境下で電子署名を行った契約書データは、「紙と同等の証拠力」があると推定(電子文書の二段の推定※2)されます。電子契約の導入を検討する際には、上記の要件を満たしているかどうか確認する必要があります。

電子署名法の解釈に関しては、“脱ハンコ”に関連して政府からいくつか指針が公表されていますので、次の章で掘り下げて議論していきたいと思います。

脱ハンコの動き

新型コロナ禍でテレワーク・リモートワークへのシフトが加速していますが、紙とハンコを多用する長年の商慣習が足枷となっています。政府からも“脱ハンコ”、“ペーパーレス化”に関連する発信が相次いでいますが、ビジネスの現場で使用してきた“ハンコ”の意義とは何だったのでしょうか。ハンコの果たす役割をデジタルの世界で実現するためにはどのような要件が必要なのか考察していきます。

新型コロナ禍で政府から発信された“脱ハンコ”や電子契約に関する主な指針をご説明します。

A.令和2年6月19日 内閣府/法務省/経済産業省「押印についてのQ&A 」

企業などが契約書に使うハンコについて、政府は「必ずしも押印は必要ではない」とする見解を初めて示しました。「契約は当事者の意思の合致により成立し、押印は特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」という内容です。

契約においてハンコは必ずしも必要ではない、そのうえで、契約書の有効性を証明する手段としては電子署名やメールのやりとりを保存することなどを挙げています。

B.令和2年7月17日 総務省/法務省/経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)」

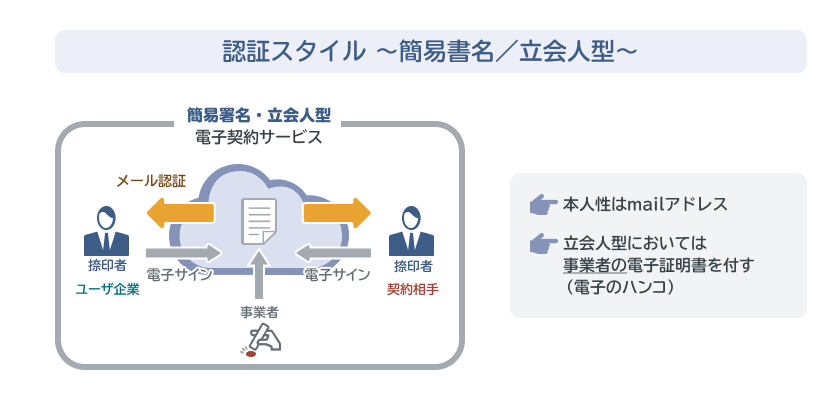

「立会人型」といわれる電子契約サービスが電子署名法第2条1項の電子署名に該当するための要件を示しています。技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合は該当するとしています。

さらには、電子契約サービスにおける利用者の本人確認の方法やなりすましなどの防御レベルなどはさまざまであることから、各サービスの利用にあたっては、当該サービスを利用して締結する契約などの性質や、それに基づいて必要とする本人確認レベルに応じてサービスを選択することが適当としています。

C.令和2年9月4日 総務省/法務省/経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」

このQ&Aでは立会人型が電子署名法第3条の真正性の推定を満たすための要件を示しています。

政府、特に法務省の見解を鑑みるに、電子署名法2条を「認印」的な位置づけ、3条を「実印」的な位置付けと考えていることから、上記BのQ&Aでは立会人型の認印としての要件を、本Q&Aではその実印的な使い方が可能か否かについて論じているわけです。

立会人型電子契約サービスを①利用者とサービス事業者間の本人性確認のプロセス、②利用者からの指示でサービス事業者が付与する電子署名のプロセスに分け、次のように述べています。

- ①利用者が2要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっているような場合には、十分な水準の固有性が満たされていると認められ得ると考えられる。2要素認証の例として、利用者があらかじめ登録されたメールアドレス及びログインパスワードの入力に加え、スマートフォンへのSMS送信や手元にあるトークンの利用等、当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力を行うことにより認証するものなどが挙げられる。

- ②サービス提供事業者が当該事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う措置について、暗号の強度や利用者毎の個別性を担保する仕組み(例えばシステム処理が当該利用者に紐付いて適切に行われること)等に照らし、電子文書が利用者の作成に係るものであることを示すための措置として十分な水準の固有性が満たされていると評価できるものである場合には、固有性の要件を満たすものと考えられる。

さらには、

実際の裁判において電子署名法第3条の推定効が認められるためには、電子文書の作成名義人の意思に基づき電子署名が行われていることが必要であるため、電子契約サービスの利用者と電子文書の作成名義人の同一性が確認される(いわゆる利用者の身元確認がなされる)ことが重要な要素になると考えられる。

この点に関し、電子契約サービスにおける利用者の身元確認の有無、水準及び方法やなりすまし等の防御レベルは様々であることから、各サービスの利用に当たっては、当該各サービスを利用して締結する契約等の重要性の程度や金額といった性質や、利用者間で必要とする身元確認レベルに応じて、適切なサービスを慎重に選択することが適当と考えられる。

以上、3つのQ&Aを挙げましたが、さらに「“紙”と“ハンコ”の関係」と「本人確認」の観点からご説明していきます。

“紙”と“ハンコ”の関係

そもそも契約締結行為は、近代私法の原則※3である「契約自由の原則」から、口頭でも成立するものです。しかし、企業が契約締結において重要視することは契約行為の法的真正性の担保であり、特に金額が多額である取引や合意の明確化が必要な取引に関しては、ほとんどの企業が印鑑登録済みの実印を用いています。

一方、重要性が低い契約においてはいわゆる「三文判」を使用、社内の稟議・申請承認では「認印」を利用する、などのシーンに応じ、意識・無意識を問わず使い分けをしています。

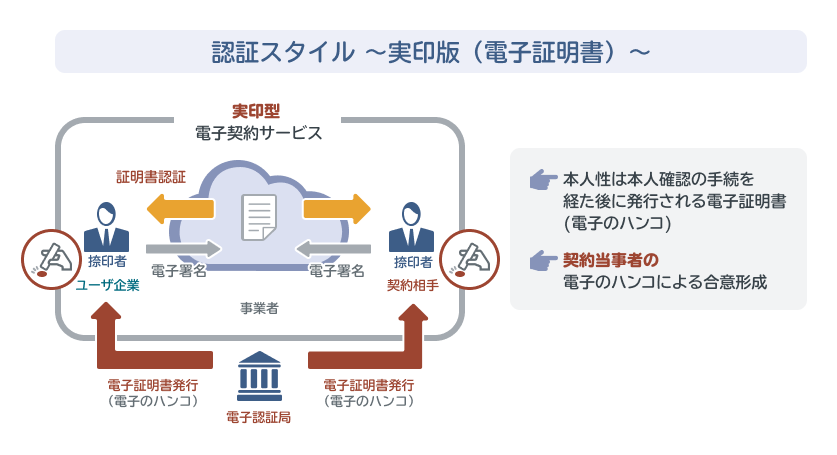

実印は住民登録をしている地方自治体に印章を届け出るもの、印鑑登録は登録された印章により個人およびび法人を認証する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度であり、登録手続過程で「身元確認」がなされます。これにより、実印が本人のものであることを地方自治体が証明してくれるわけです。

これに対して、認印であっても二段の推定※4は働きますが、認印が本人の印鑑であることについては、本人以外には証明できません。ここに実印と認印の証拠力の差が出てきます。

本人確認

先のQ&Aでも本人確認、身元確認の重要性に触れていますが、そもそも本人確認は身元確認と当人認証の2つの要素から構成されます。

- 身元確認:当事者の署名鍵やメールアドレスが身元確認をした本人に紐付いていること

- 当人認証:合意のアクションが身元確認をした本人のものであること

Q&Aでは、当人認証に関して二要素認証や暗号化の強度を例示していますが、身元確認については「重要な要素となる」「身元確認のレベルに応じて適切なサービスを慎重に選択すべき」との表現のみです。

電子契約サービスのなかには実印型(公開鍵暗号方式)のものがあり、当事者の電子証明書発行時に本人確認書類(免許証など)に基づいて身元確認を行う仕組みがビルトインされています。

市場にある電子契約サービスは、実印型以外に「簡易署名型」「認印型」「立会人型」などさまざまな形態がありますが、形態の如何に関わらず身元確認をどのような手続きで行っているかが、電子署名法との関係で特に重要だと考えます(下図参照)。

最後に

ハンコの意義は、意思表示する者の本人性を明らかにする(なりすましを排除する)ことにあります。“紙”と“ハンコ”の関係性はデジタルの世界でもまったく同じです。重要な契約では、後日の紛争リスクを避けるために印鑑証明書を添付した実印を用い真正性を担保してきました。これと同様、重要な電子契約では「本人確認(身元確認+当人認証)」が担保されたサービスを選定すべきではないでしょうか。

- ※1 第1回コラムの末尾でも触れましたが、2020年12月10日に令和3年税制改正大綱が公表され、電子帳簿保存法では大幅な規制緩和が織り込まれていますので留意ください。

- ※2 (1)本人の電子署名があれば,本人による(本人の意思による)電子署名であると推定する。

(2)本人による電子署名があれば,本人の意思で作成されたものと推定する(電子署名法3条)。 - ※3 平成29年民法(債権関係)改正により、新設された規定です。

契約の基本原則の1つとして認められている「契約自由の原則」について、それまで民法では明文の規定が設けられていませんでした。基本原則は、できる限り条文に明記されることが望ましいと考えられたことから、改正民法では、新たに規定が設けられました。 - ※4 成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致することが立証されれば、その印影は作成名義人 の意思に基づき押印されたことが推定され、さらに、民事訴訟法第228条第4項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例(最判昭39・5・12 民集18巻4号597頁)がある。これを「二段の推定」と呼ぶ。