会計コラム

電子帳簿保存法を簡単解説

コラム執筆者:金子 真一氏掲載日:2024年2月8日

電帳法、電子帳簿保存法などの呼び方をされますが、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。ここでは電子帳簿保存法と呼ぶことにしますが、この法律は平成10年度税制改正で導入が決まり、平成10年7月に施行されました。そして令和3年度税制改正では個人・法人を問わず多くの事業者、そして税理士等の専門家までもがその対応に悩むことになり、令和5年度税制改正にて令和3年度税制改正に対し猶予措置が設けられました。

そもそもが馴染みの薄い法律のため、

という流れで制度を確認することを通して、私たちは何に取り組む必要があるのかを考えてみます。

電子帳簿保存法は名前のとおり、国税関係帳簿書類の保存方法等の特例として設けられました。法人税法や所得税法、消費税法などの各税法は、帳簿そして国税関係書類を紙で保存することを規定していますが、コンピュータが普及し、情報をデータで保存できるようになってきたことから、税務署長の事前承認を条件に紙ではなくデータで保存することを可能にする法律として施行されました。

平成16年度税制改正では、電子計算機で作成したデータだけでなく、紙の書類を複合機等でPDFファイル等の電子データに変換したものの保存が認められることになりましたが、電子データはきちんと確認できるよう、多くの要件が付されていました。たとえば、

など多くの要件が付されていました。

平成27年度税制改正では、複合機等の性能が改善されたことを踏まえ、電子データ化の要件の一部が緩和されたほか、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した画像データでの保存も認めることとされました。

以上から明らかなように、この法律は紙で保存したくない事業者が税務署長の承認等を受けて紙からデータ保存に切り替えることを認めるものでした。

これまでとは180度逆のベクトルでルールが改正されたのが令和3年度税制改正です。電子取引に関して受領する電子データについては、紙での保存は認めず、電子データそのもので保存することが義務化されました。すなわち、電子取引における電子データを紙に印刷して保存したものは、法人税又は所得税上の確証として認めないことになりました。なぜこのような急激な改正が行われたのか、背景を確認します。

令和2年以降、コロナ禍で経済活動が大きく制限されていたため、職場に行かなくても業務が回るルールが必要でした。そこで令和3年度税制改正では、「経理の電子化による生産性の向上」、「テレワークの推進」、「クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上」など経済のデジタル化により、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直すとされました。しかしながら、どの事業者もこれまで全て紙で保存する業務フローが出来上がっている中、紙で保存しない業務フローを新たに構築することは不可能に近く、罰則も中途半端でした。しかも令和4年1月1日施行であったため準備する時間が殆ど無く、多くの事業者から諦めの声があがっていました。

実務がついていかない性急な改正であったものの法律は既に通っていたことから、苦肉の策として財務大臣の権限で改正できる省令の改正により、2年間の宥恕措置が導入されました。宥恕措置とは、法律違反の状態であるものの、その状態を合法的に容認するというものです。この宥恕措置は納税者側(事業者)と徴収側(国税側)の両方を救った措置であったと考えます。

省令による宥恕措置が延長されないことが決まり、令和6年1月1日以降は令和3年度税制改正が適用されることになりました。2年間の宥恕措置があったとはいえ、多くの事業者は令和5年10月1日に施行された消費税インボイス制度への対応に忙殺され、電子帳簿保存法への対応に手が回っていなかったため、令和5年度税制改正では宥恕措置に代わる猶予措置が本法で設けられました。

令和3年度税制改正では、帳簿と関係書類の2つについて規定されました。関係書類についてはスキャナ保存と電子取引における電子データ保存の2つに分かれ、私たち事業者の実務に影響しているのは関係書類に係る「電子取引における電子データ保存」です。

帳簿については、2つのルールが設けられました。

①帳簿の電子保存

コンピュータ等を使って作成しているものはデータで保存すればよく、紙に印刷して保存する必要が無くなりました。以前の電子帳簿保存法ではデータで保存するためには税務署長の承認等が必要でしたが、今回の改正ではそういうプロセスは不要となり、ベンダーが提供する会計ソフトからExcelに至るまで、コンピュータ等を使って作成している帳簿について自動に適用され、紙での保存が不要となりました。

②優良帳簿に係る付帯税の軽減

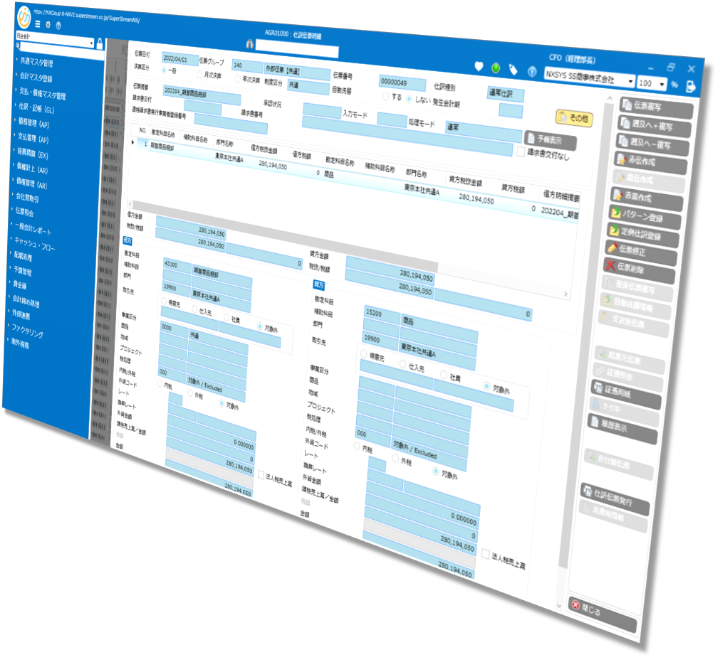

コンピュータ等を使って作成した帳簿が優良帳簿と認められた場合には、過少申告に係る過少申告加算税が5%に軽減されることになりました。ただし、この優良帳簿のハードルが高く、帳簿と補助簿との相互関連性が必要とされています。相互関連性とは、帳簿で確認したい取引をクリックすると補助簿を確認できるようなデータ連携の仕組みです。

紙で受領した関係書類を電子データで保存する場合、複合機等で変換したPDF等の電子ファイルやカメラで撮影した画像データが対象になります。しかしながら、電子ファイルや画像データは容易に改ざんできるため、受領して一定期間内にタイムスタンプを押す等の要件が設けられています。

このスキャナ保存の要件は平成16年及び平成27年税制改正から比べると随分緩和されていますが、それでも相応の要件が必要です。ベンダーが提供するソフトを使っている場合は問題ありませんが、自社でその体制を構築する場合はご注意ください。

電子取引により受領した電磁的記録、すなわち電子データについては、法人税又は所得税において、紙でプリントアウトして保存することが認められず、電子データそのもので保存することが義務化されました。しかも、真実性と可視性という2要件の具備も義務化されました。真実性はタイムスタンプやシステムでクリアするか、不正をしない宣言をすることで良しとされていますが、可視性における検索性の確保は事業者に大きな負担となっています。すなわち検索性では、「取引日」「相手先」「取引金額」の3つで取引が特定できるデータ整備が必要となります。

電子取引における電子データ保存の何が大変かを確認します。

まず対象となる電子取引ですが、かなり広範囲に渡ります。

その上で対象となる電子データも、私たちが普段費用処理する際に保存している書類よりも広範囲なものとして定義されています。

取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する次の書類

これらの電子取引における電子データを、真実性と可視性を担保した状態で電子データのまま保存するということは、これまで紙で全て保存してきた事務フローを変える必要があり、実務に大きな影響を与えないはずがありません。

令和3年度税制改正のうち電子取引における電子データ保存を、宥恕措置にて実質先送りした省令が令和5年12月31日までで延長されないことになると、原則のとおり

の2つが必要となります。そこで令和5年度税制改正にて新たに猶予措置が設けられました。この猶予措置が対象としているのは②の要件の緩和であり、事業者は次の選択肢から対応を選ぶことになります。

| 選択肢 | 要件 | 電子データ保存 | 真実性の担保 | 可視性の担保 |

|---|---|---|---|---|

| a原則 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| b猶予措置イ |

|

〇 | × | × |

| c猶予措置ロ |

|

〇 | 〇 | × |

| d猶予措置ハ |

|

〇 | 〇 | × |

※電子データの出力書面

整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの

猶予措置イの要件「相当の理由」については、よほどのことがない限り相当の理由があると認められることになります。

国税側の相当な理由の説明は、「その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うことが困難な事情がある場合を対象とするものであり、資金的な事情を含めた事業者の経営判断についても考慮がなされることとなる。」とされています。

一方で、「システム等や社内でのワークフローの整備が整っており、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存できる場合や資金繰りや人手不足等のような理由ではなく、単に経営者の信条のみに基づく理由である場合等、何ら理由なく保存要件に従って電磁的記録を保存していない場合」は相当な理由には該当しないとされています。

令和6年1月以降、私たち事業者はこの電子帳簿保存法との向き合い方を考える必要があります。そもそも罰則規定が中途半端で、青色申告を取り消す可能性があるという程度であり、電子データを紙で保存したとしても法人税又は所得税上、取引の蓋然性が確認できれば否認しないとされていますので、会社内でどこまで真面目に取り組むのかを悩む事業者も多いと推察されます。

紙で保存しても構わないので、とにかく電子取引における電子データは削除しないことが肝要です。電子データが保存されてあれば、残りは真実性と可視性の要件整備となるため、猶予措置等も含め対応方針を定め、少しずつでも着手していくのが現実的な対応ではないでしょうか。

IT技術は日々進化しており、その活用も税務部門の負担を減らす方策の一つとなります。また、単に電子帳簿保存法対策を目的にしてしまうと、業務効率が悪化し、手間ばかりが増える恐れがあるため、ペーパーレス化、決裁承認フローの改善による業務効率化等を併せて推進する過程に電子データ保存の仕組みを取り入れるのが良いかもしれません。