DX(デジタルトランスフォーメーション)コラム 戦略人財コンサルタント 鬼本 昌樹氏・第10回 デジタルトランスフォーメーション成功の条件とは何か 第1回目: デジタルトランスフォーメーションの原点 コラム執筆者:戦略人財コンサルタント 鬼本 昌樹氏 掲載日:2020年5月19日

デジタルトランスフォーメーションの理解をすっきりさせたい、なぜ “変革(トランスフォーメーション)” なのか腑に落ちていない、そもそもデジタル技術の言葉が難しいので馴染めない、と思われる方を対象に、“変革”の必要性・重要性を深めていきます。対象とする読者のみなさんは、デジタル技術のスペシャリストやエンジニアをめざすわけではないので、専門用語をなるべく使用せずに解説していきます。全3回のテーマは、以下の通りです。

第1回目:デジタルトランスフォーメーションの原点

第2回目:デジタルトランスフォーメーションが進まない日本の現状

第3回目:デジタルトランスフォーメーション成功の条件

「あなたの来年の仕事は、AI搭載のロボット(RPA)が導入されるため、仕事は大幅に減少し、2年後にはなくなります」「うちの会社の事業はあと1年も持ちそうもありません。名もない海外の会社がいつのまにか、日本に上陸してきたのが原因です。そのため、経営としては断腸の思いで、段階的に人員削減に踏み切ることにしました」と、会社から言われたら、読者のみなさんはどのように対応しますか。

今の日本は、このような状況に直面している企業が決して少なくないと感じています。

雇用の未来

2014年に世界に衝撃的な発表がされました。まだ、記憶に新しいと思いますが、英国オックスフォード大学オズボーン教授の “The Future of Employment”(雇用の未来)という論文です。あと10年から20年で「消える職業」「なくなる仕事」が公開されました。日本でも多くのメディアが取り上げました。今から6年も前の発表です。想定通りに雇用の変化が起こっています。

この論文の背景には、デジタル技術と人工知能(AI)による影響、とりわけ、すさまじい勢いで日進月歩ならず、分針秒歩の勢いで技術革新が行われています。 デジタル技術とそれを利用したサービスが進化しています。今から40年も前は、工場にロボットが導入されました。多くの労働者が工場から消えました。現在では、工場以外の仕事にまでロボットが導入されるようになりました。この場合のロボットとは、手や足、顔や頭を持ったロボットとは限りません。さて、ロボットとは無縁と思っていた、銀行や証券会社の窓口業務、口座開設業務、貸付限度額の審査、物流の管理、自動車の自動運転などにもどんどん浸透してきています。

一方、海外ではAmazon GOなどの店員もレジもない完全無人店舗も増加しています。日本では、外国人観光客が一気に増え、通訳者の代わりにAI翻訳機ポケトークも出て、誰でも簡単に操作ができるため急速に普及しています。

これからは、今ではまったく想像も付かない業務やサービスにまでAIやデジタル化が拡大されると思います。人間にしかできないと思われていた仕事が、ロボットやAIに代えられてきます。今の人手不足に貢献してくれる期待はある分、これからの仕事の在り方も変えていかなければなりません。

産業の進化

これまでの産業を振り返ってみると、時代とともに、さまざまな技術が出現してきました。産業が進化するとともに、革新が行われています。例えば、1980年代、いわゆる第三次産業革命が始まった時代では、大手の工場の生産ラインに産業用ロボットが導入され、それまで担当していた多くの労働者が工場ラインから姿を消し、その代わりに、ロボットを保守管理するメカ担当者が配置されました。2010年に入って、第四次産業革命(インダストリー4.0)が始まり、今度は、あらゆるモノがインターネットでつながり、それをAIで制御しはじめました。モノを保守管理するのは、人ではなくAIです。モノの修理はエンジニアですが、日々の制御はAIのみです。AI搭載のエアコンや冷蔵庫、自動運転の自動車、家庭にある電気メーター、監視カメラなどがインターネットでつながり、さらに、AIが人に代わって24時間モニターしている時代となりました。モノとモノがインターネットでつながる技術を、後で解説しますがIoTと言います。

AI関連の国内市場規模は、2030年までに86兆円以上になると予測されています。経済産業省の試算によると、経営や商品企画の分野で136万人、製造・調達分野で262万人、管理部門で145万人が仕事を失うという試算を出しました。これは大ピンチです。

ピンチをチャンスに変えるには

AIやデジタル技術は、日本にとって“黒船到来”です。これからの産業の構造や人や物の流れに影響されます。業務も人の働き方も変わります。社会全体が、産業全体が大きく変わります。このような大きな変化が起こっているなか、企業が何も手を打たなければ、経済産業省の予想通りの大ピンチとなります。事業縮小や撤退、倒産のピンチもあるかもしれません。今から、何か手を打たなければなりません。これは、深刻な問題です。企業は、AIやデジタル技術の新技術を活かした競争力のあるビジネスモデル、すなわち“儲ける仕組み”と明確なビジョンを策定しなければなりません。

このような取り組みを、アメリカでは2014年には少なくとも開始しています。早くから取り組んだ企業は2012年ごろからでした。そのような状況で、2015年、全米一と言われていたビデオレンタルの米ラジオシャックが倒産したのはショッキングでした。米ネットフリックスの新しいビジネスモデルと経営ビジョンと戦略が顧客から支持され、全米を一気に超え、世界に拡大してきました。

アメリカでは、2015年には多くの企業が、米ラジオシャックのことを自分事として、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みが加速しました。筆者も米国大手企業のデジタルトランスフォーメーション・プロジェクトにコンサルタントとして参加しました。企業の強みを活かした、新たなビジョンを描き、新技術を研究し、それを新しいビジネスモデルとして策定しました。一旦描いたビジネスモデルでも、毎年のように見直しては進化させ続けています。新ビジネスモデルに合わせた、具現化策を展開していくと、これまで気が付かなかったチャンスに出くわすこともあります。

例えば、米国大手のスポーツシューズのメーカーでは、アスリートに選ばれるシューズに特化した経営戦略を何年もしてきました。今回のプロジェクトで、自分たちの強みと会社の歴史と見直しました。「足に何らかの問題を持って、自由に歩行できない人に、快適な履き心地を提供したい」と思って始めた事業の精神を、忘れていました。アスリートも大切だけど、もっと大切にしなければならない顧客がいました。そこに新たなチャンスを見出しました。新デジタル技術を駆使した足の測定を立体的に、しかも瞬時に測定できる機械を開発し、全世界のデータをネットでつなげて新サービスを展開することができました。

押さえておきたいデジタル技術

新ビジネスモデルを策定するためには、新技術の理解はある程度必要です。最低限に押さえておきたい技術のIoT、RPA、AI、画像処理は概要をまず理解しておきましょう。

IoT (Internet of Things:モノのインターネット)

読者のみなさんも知っているIoTと言えば、パソコンとプリンターをネットでつなげた仕組みです。これは初代のIoTと言ってもいいでしょう。また、最近の例では、テレビを買うと、必ずインターネット接続の機能があり、テレビなのにネットショッピングも映画やドラマも有料・無料で見られます。これも身近なIoTです。ビデオカメラ、デジタルカメラも撮ってすぐにネットで公開できます。デジタルオーディオ、携帯電話・スマートフォンやタブレット、Webカメラもネットでつながるようになりました。自宅にいながら、国内や海外のリアルな風景も公共などのWebカメラで見ることもできます。これらは最新のIoTの一部です。

RPA (Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)

この数年で話題になっていますが、よく分からない、と言う声もよく聞きます。ロボットによる業務自動化をするアプリケーションです。特に、事務系(人事、総務、購買、営業、企画など)の仕事で、ルールや基準がある定型業務、例えば、社員の残業計算、給与計算、経理処理、経費処理、来期の販売予測などがあります。単純作業で、手間が掛かる作業に最も適しています。これは、今の人手不足の解消にも役に立っています。これらはロボットという名前はありますが、工場で使われているロボットとはほど遠い姿です。

AI (Artificial Intelligence:人工知能)

AIは、大きく分けて3段階のレベルによる分類があります。最も簡単なAIは、PRAと同じように事務系の単純作業で使用されます。学習機能もあまりありません。しかし、レベルの高い機能を持ったAIは、機械学習やディープラーニングとなります。機械学習は、複雑な作業や判断を短時間で結果を出す技術です。何度も使っていくと、機械自体が学習を繰り返していくので、より正確な信頼性のある結果を出すようになります。ディープラーニングは、機械学習のハイレベルな機能です。例えば、人の画像では、不審な動きを判断したり、顔の画像を処理して、不審な人物を(手配中の容疑者が整形手術や変装してもそれを)判断する技術があります。医療現場でも、患者のレントゲンなどの画像から考えられる病名を判別することもできるようになりました。

デジタルトランスフォーメーションの本質

デジタルの技術が世の中の仕組みを変えてきたことは理解できたのではないでしょうか。今後も、この勢いは止まりません。デジタル技術や高速通信の実現によって、これまで当たり前と思われていた仕事やサービス、プロセスが劇的に変わっていきます。

コラムの冒頭で紹介した経営者からの言葉が、いつの日か言われるかもしれません。

オックスフォード大学オズボーン教授の予想した700以上の仕事の半分以上がほぼ消滅する仕事を、今のうちから対策を立てなければなりません。そのためには、今のビジネスモデルを根本から見直しをするプロジェクトを立ち上げることが重要です。新しいビジョンを策定します。新しいデジタル技術を活用し、企業が長期的に経済成長できるような新しいビジネスモデルを作成します。そこで働く社員は、当然ながら、働き方も変わります。仕事の手順やルールも変わります。

新しいビジネスモデルと現状のビジネスモデルと比較します。必ず、大きな違いがあります。この違いを解決するのが“変革”であり“改革”なのです。これを具現化し実行するのは、経営陣をトップとしたプロジェクトとなります。

デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル社会を会社の仕組みに取り込み、それを実現するための経営改革であり、企業発展の改革を意味します。ここに本質的な意義があるのです。

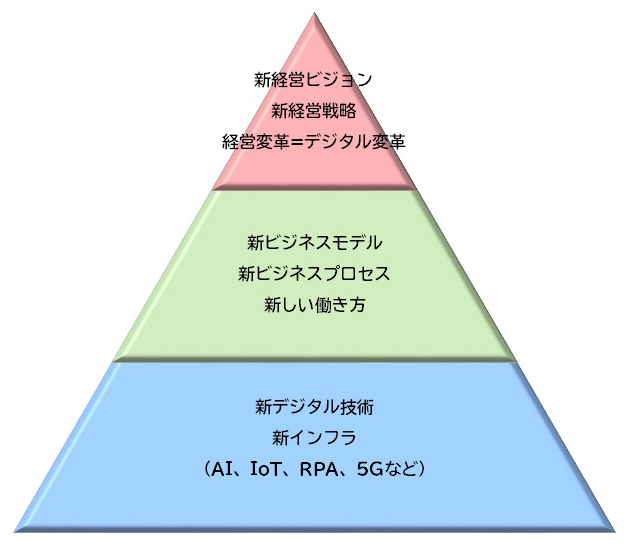

図に示した通り、デジタルトランスフォーメーション(デジタル変革)は経営変革を意味します。これは単独ではできません。新デジタル技術をベースにした新しいビジネスモデルや働き方を具現化させる目的、さらに言えば、企業が成長し続けるための目的で変革をする。これがデジタルトランスフォーメーションの意義です。

次回は、日本における現状を紹介し、なぜ、うまく進んでいないのか、事例を見ながら分析してみたいと思います。