DX(デジタルトランスフォーメーション)コラム 戦略人財コンサルタント 鬼本 昌樹氏・第12回 デジタルトランスフォーメーション成功の条件とは何か 第3回目: デジタルトランスフォーメーション成功の条件 コラム執筆者:戦略人財コンサルタント 鬼本 昌樹氏 掲載日:2020年7月15日

第1回目では、「デジタルトランスフォーメーションの原点」と称して、変革の真の目的を見出す重要性を理解しました。第2回目では、「デジタルトランスフォーメーションが進まない日本の現状」について、日本企業特有な3つの原因を分析しました。最終回では、デジタルトランスフォーメーションを成功させるための条件、秘訣について解説します。

いきなりですが、成功させるための条件は3つあります。

第2回目のコラムでの3つの原因に対する対応策は、間接的な意味で、成功させる条件です。しかし、今回の条件は、もっと直接的なものです。ただし、社内に変革のリーダーがいる、予算もある、プロジェクト推進体制(人材)もあること、などと言った3つの条件ではありません。

著者は、機会あるごとに国内と米国のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)の勉強会やカンファレンスに参加しています。そこでの事例の多くは大手企業であるか、有名な経営者の企業の例で溢れています。日本では経済産業省のDX推進ガイドラインが公開されており、参考になる情報やガイドもあります。どちらかと言うと、大手企業向けのアプローチに感じます。しかし、成功の条件も失敗のケースについても紹介されており、参考にしたいものです。

今回は、大企業や社内リソースもある企業のDXの成功条件を紹介するわけではありません。中堅企業や中小企業でも確実にDXへ取り組めることができるように、著者の実体験に基づいた事例で、その3つの成功条件を紹介したいと思います。

1つ目の条件:発想の転換ができること

「発想の転換」という言葉を、最近、よく耳にするようになりました。

発想の転換とは、“ものの見方を変えてみる、あるいは新しい見方をしてみること”という意味です。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、これまでの働き方・仕事の進め方も、まさに発想の転換が求められました。例えば、リモートワークです。リモートワークでは、会社に出勤しなくても、自宅やネット環境がある場所から、ITテクノロジーを利用して場所を選ばない、移動の時間がいらないなど柔軟な働き方を可能にしてくれています。社内会議や社内外の打ち合わせ、社内研修、さらに、社内昇格面接や社内面談(1on1など)、採用面接と拡大しています。また、印鑑・捺印の文化の課題も浮き彫りになりました。

このような状況のなかで、読者のみなさんも、業務を見直し、従業員の働き方を見直し、仕事の進め方を見直す機会に直面されたのではないでしょうか。これまで当たり前だった出勤のルール、仕事のルール、コミュニケーションの在り方が、リモートではそのまま機能せず、それでも企業活動を継続させるために、さまざまな課題に取り組まれたと思います。その対応の中身を見てみると、今までのやり方をそのままデジタル技術を活用した、いわゆる「置き換え」だけの企業も少なくないように感じられます。これでは、単なる業務の“デジタル化”に過ぎません。これでは、コストだけがかかります。

発想の転換は、「置き換え」を超えて、「新たな価値が得られる(創造できる)仕組み」を検討する取り組みです。この検討ができる企業は、成功の第一条件は問題ないでしょう。さらに、仕組みを具現化したときのメリット(利益)、また、デメリット(犠牲・損失)も検討し、打ち出した「新たな価値」を評価します。この場合も、予算は必要です。しかし、予算の意味は、コストでなく投資となります。

これらの取り組みは、DXの一歩です。危機的な状況や必要性に直面した状況からの取り組みであっても、現状のビジネスモデルを見直すキッカケになりました。新たな価値を見出したビジネスモデル作りは、全社の一部の機能かもしれませんが成功です。

2つ目の条件:負荷業務を見直してみること

2つ目の条件も、どちらかと言うと、企業レベルのコアビジネスでのDXへの取り組みではありません。1つ目も2つ目も、いわゆる「小さく産んで、大きく育てる」と言うアプローチですが、実は、DXを確実に進めるアプローチだと思っています。

企業の規模が、大企業でない限り、決して全社レベルの大きな改革から、取りかかってはいけません。これまでDXに取り組んだ多くの企業は規模に関わらず、その結果は、残念ですが9割程度が途中で頓挫し失敗しています。これは、米国で発表された統計です。そのため、失敗の可能性の高い全社レベルの大プロジェクトのアプローチから始めるプロジェクト手法はお勧めしていません。

さて、改革の経験がない人でも、自分の業務改善の経験はあるのではないでしょうか。業務改善をするつもりで、今、直面している課題のなかから、重要度がある、優先順位の高い課題を1つ選びます。

読者のみなさんの会社にも、解決させたい優先度の高い課題があると思います。その課題は、ある一部門の業務課題かもしれません。ある一部門のある一業務かもしれません。しかし、課題として検討したいポイントは、深刻な「負荷業務」であるか、という確認です。その負荷や負担が担当者の力量なのか、業務のルールの複雑性なのか、それとも専門性なのかなどを確認します。併せて、解決策の検討です。デジタル化や自動化が可能な業務なのかも確認します。特に、その業務が、定型業務(一定のルールのもとで日次、週次、月次といった繰り返しの業務)や、情報やデータの仕分け・振り分け業務、一次裁き・一次判断的業務などは、自動化の可能性は高まります。

ここまでコラムを読んでいるうちに、ふと疑問を持たれる読者もおられるでしょう。「この課題への取り組みは、会社のなかでも一部門の課題であり、一機能の課題への対応ではないか。会社全体のビジネスモデルを変革するための課題ではないので、全体最適化になる取り組みにはならない。これでは、単なる部分最適化ではないか!」と思われるでしょう。

確かにそうです。2つ目の条件は、全体最適化ではなく、部分最適化への取り組みです。全体最適化から始めるのではなく、あえて部分最適化の取り組みから始めます。ここに、大企業でのDX化との違いがあります。

部分最適化におけるデジタル技術の解決策でも、RPA (Robotic Process Automation)は含まれる可能性はあります。いずれにしても、解決策は単なるデジタル化ではありません。重要なのは、負荷業務を解決するアプローチにPRAを導入することによる「新たな価値」を生み出すことの経験です。まず、この経験をすること、体験をすることに意義があると思ってください。

では、なぜ1つの部分最適化から取り組むのか説明したいと思います。

それが、次の3つ目の条件となります。

3つ目の条件:「経験学習」のノウハウを全社展開させること

1つの課題である負荷業務の課題解決に、RPAのデジタル技術を活用し、新たな価値を生み出す目的でプロジェクトを進めました。新たな価値の例として、「業務の自動化による生産性が10倍(という価値)」「タイムリーで正確な情報活用(無駄な作業の排除という価値)」または「顧客の多様な要求・要望に即座に対応する仕組み(という価値)」などの新たな価値を生み出したとします。このような新たな価値は、1つの課題解決によるもので、部分最適化で取り組んだものです。

全体最適化はどうした? と言う疑問の声も聞こえそうです。その回答は後にしますので、もう少しだけ部分最適化の話を続けさせてください。

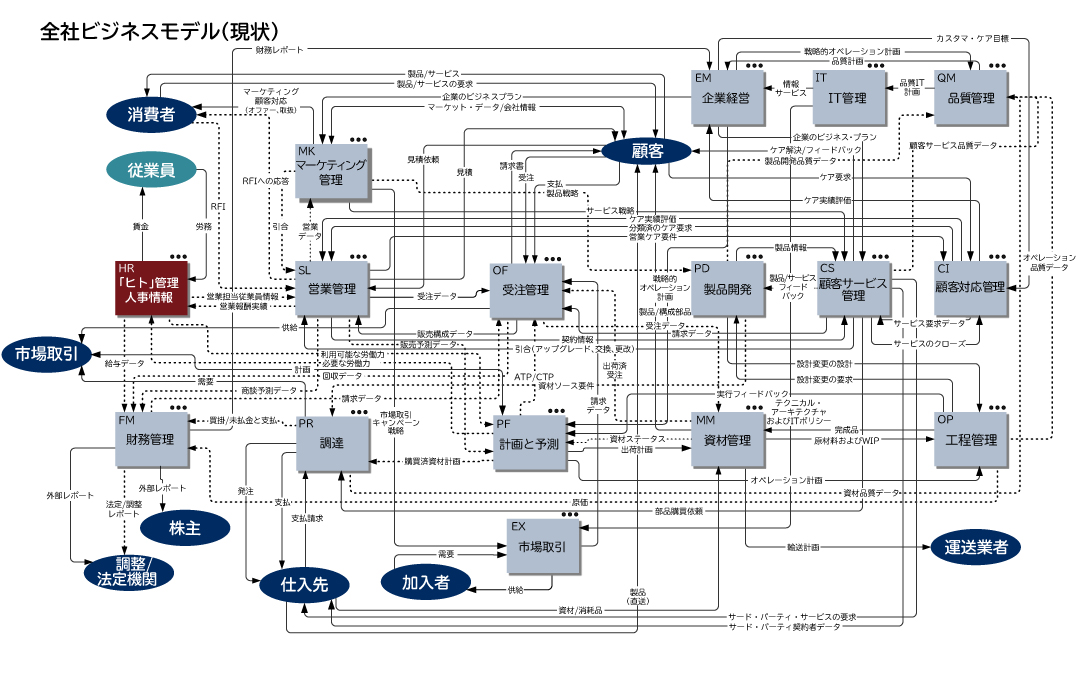

1つの課題に取り組んだら、次に、全社レベルの現状のビジネスモデルを描きます。実物資料の図1を用意しました。全体図(図1)のなかで、最初に取り組んだ「負荷業務」がどの位置にあったのか確認しておきます(図2)。重要な課題を選択し、解決策にデジタル化、自動化を検討し、RPAで実現した、という一連の経験を振り返るという「経験学習」を行います。経験学習とは、経験によって本当に必要な能力や意識を高める手法です。その説明は割愛しますが、「経験学習」を通して得られたノウハウ(うまくいった点、改善点、手順や手法、ツールの使い方や実際のサンプル)を明文化し全社展開します。

現状の全社ビジネスモデルと課題を全社レベルで整理し、見える化させます。経営課題もあれば各部門の深刻な問題もあります。優先順位を付けて絞り込み、課題解決の案も出します。出てきた解決策を点検していくと、出ている解決策だけでは解決できない課題も発見することができます。例えば「情報(データ)」の流れ、「モノ」の流れ、「カネ」の流れ、「ヒト」の流れという全社に影響する仕組みが抜けていることなどです。

人体で言うと、血管と神経の役割(機能)の抜けが確認されたことです。部分最適化だけでは、臓器だけで人体を構成させるようなものです。

このような作業をすることによって、全体最適化も検討することができます。このアプローチは、古くて新しいモジュール化アプローチと言います。これで、課題単位でDXへの取り組みを進めていきます。

どのデジタル技術を使うか、どこのシステムやサービスを使うかは、IT部門が窓口になるのがいいでしょう。統一したインフラの構築や技術アドバイスも貰えるようにしておくことが賢明です。

社内の機能別の関連図です。営業機能、マーケティング機能、受注機能などの単位ですべての機能を関連図として描いています。顧客や取引先、仕入先などの外部との位置付けも描いています。

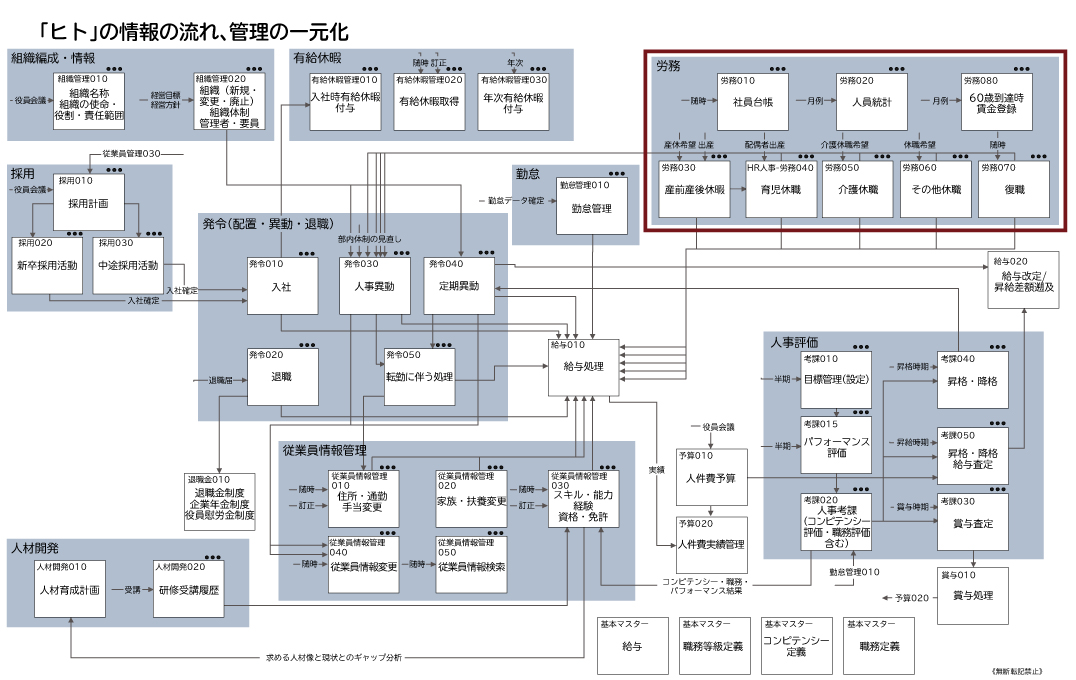

この事例では、全体図から情報、情報のなかでも従業員の情報における課題を取り上げて取りかかりました。従業員情報・人事制度のDX化に取り組んだときのビジネスモデルの一部です。

先の図1の赤い枠の機能を、さらに具体的に描いたものが図2です。

図2の事例は、全社の従業員の情報の扱いにおいて、負荷課題となっていた労務機能(図の赤枠)の事例です。具体的には、全従業員の労務管理の問題です。出退勤から残業、休暇届の申請は実態と違っており、人事の労務担当者の個別の確認の繰り返しや修正入力によって煩雑な作業になっていました。しかも、この問題は労基法にも触れる残業時間や残業手当に関連する問題です。しかしながら、正確な業務ができないという課題でした。

これが、社内で一番初めに取りかかったDXプロジェクトです。ここからデジタル化、自動化に向けたRPA化がスタートし、3力月間のプロジェクトではあったものの、従業員の情報の流れを作りながら、労務管理の自動化を完成させたものです。

新ビジネスモデルには、企業が経済成長できる儲ける仕組みが組み込まれていなければなりません。儲けを出すには、売上を伸ばす、コストを下げる、の両面が必要です。そのモデルは企業によって多種多様です。紹介の事例はここまでですが、機会があれば、プロジェクトの最後までの事例の紹介も試みたいと思います。

通常、DXは、全社レベルの大きなプロジェクトになります。事業の長期的な経済成長を実現する新しいビジネスモデルを検討したうえで、プロジェクトを進めていきます。問題なのは、新しいビジネスモデルの作成だと思います。どこにも正解がない世界でこのモデル作成に何力月も時間をかけてしまいます。絵に描いた餅を何度も書き直し、納得感が得られるまで続けてしまうこともあります。

そのような光景を目にしていると、日本企業では、100点満点を目指したビジネスモデルを作ろうとする傾向があると感じます。著者も、ある日本の金融機関において新ビジネスモデル作成のフェーズで支援した際、その企業の真面目さの売りが、100点を目指す体制のもとで、100点のビジネスモデルの作成でした。仮説の世界を何度もいったりきたりでした。検証すれば済むのに・・・と悩んだこともありました。米国企業での支援では、まずは赤点ギリギリの最低ラインや50点を目指すところからスタートです。そこから徐々に、生き物のように成長させていくアプローチです。仮説と現実は明らかに違うという認識があるので、机上の議論はほどほどにします。まず、やってみよう、まず、テスト(検証)してみようという姿勢は学びたいものです。それは、DXはこれをやれば正解です、ここまでやれば合格です、というものがないからです。

企業が存続し続けるために、デジタル化や自動化だけでなく、これらを利用して新たな価値を創り出せる仕組みを作ることに意義があります。新たなビジネスモデルを実現させるために変化していくことが正解と言えるのかもしれません。