人事・総務コラム 戦略人財コンサルタント 鬼本 昌樹氏・第6回ぶれない人事戦略とは コラム執筆者:戦略人財コンサルタント 鬼本 昌樹氏 掲載日:2019年5月10日

役割を果たし成長戦略に貢献するための人事戦略とは何か

経営を知り、現場を知り、そして、従業員を知ると、経営戦略の実現に向けて、人事の貢献度の次元が一気に高まる。経営戦略に対する人事の役割は、経営戦略を具現化させる人事戦略の立案とその執行にある。では、人事が戦略的なパートナーとして人事戦略をどのように立案するか考えてみたい。

人事戦略が、固定費の人件費削減や新たな人事制度の導入、採用人数の計画などが人事戦略だと思っている人が実に多い。決して間違いではないが、必要十分条件は満たしていない。では、それは何か。

まず、人事戦略の前に経営戦略を簡単に見ておきたい。

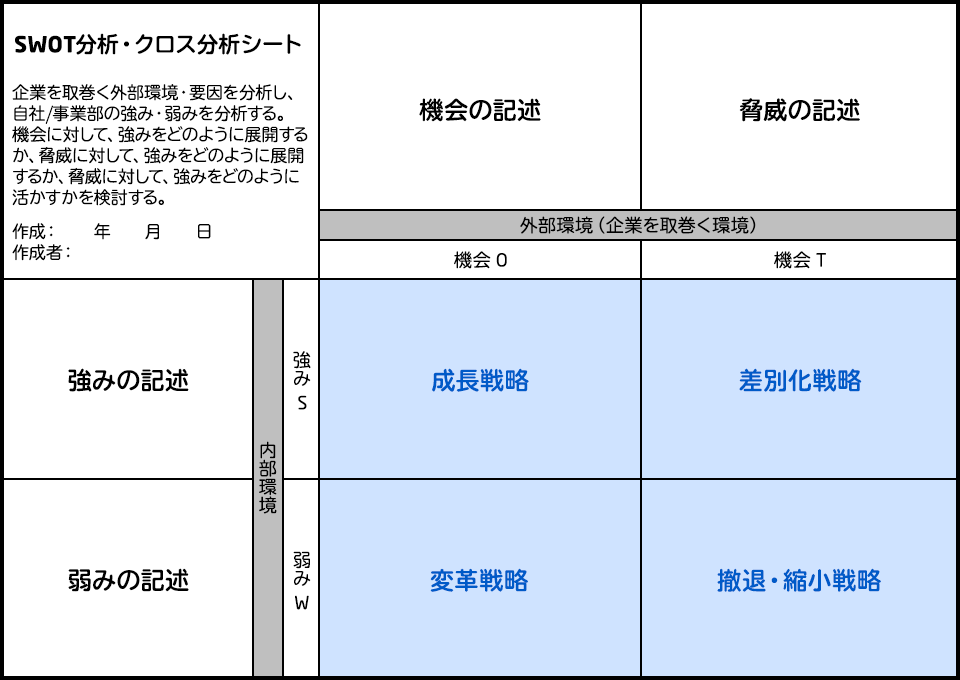

戦略を立案する時に、よく使用する基本的なフレームワークとしてSWOT分析を活用する。有名なフレームワークなどで詳細な説明は避けるが、外部環境における機会と脅威、内部環境における強みと弱みの4つの項目をそれぞれ分析することから始まる。さらにそれぞれの項目をクロスさせたクロス分析が経営戦略となる。以下の図は、SWOT分析後のクロス分析で、4つのクロス分析に対して個別の経営戦略を当てはめてみた。

クロス分析の4つの戦略を総称して経営戦略と呼ぶ。

この中で、成長戦略を見てみると、内部環境の強みと外部環境の機会のクロスであることがわかる。すなわち外部環境が企業にとって追い風で、かつ、社内の強みが発揮できる環境の戦略である。やりがいを非常に感じる戦略でもある。自分たちの強みがしっかりと活かされ、企業成長に貢献することができるからだ。

内部環境の強み・弱みは、経営陣も人事も「ヒト」で分析するため、共通点も多い。外部環境においては必ずしも共通点が多いとは限らない。経営陣は、政治・経済・環境・社会などのマクロ分析を行い、人事は、労働人口の年齢別・性別の推移や傾向、流動性、新卒採用や中途採用の傾向などのマクロ分析もあれば、業界の標準賃金や、話題の人事制度や競合企業の人事制度などと言ったミクロ分析も含まれる。そのため、経営陣と同じ分析にはならない。

いずれの場合でも、人事戦略には経営戦略を具現化させる「ヒト」に関する分析と検討策を織り込む必要がある。

人材マネジメントのあり方を見直してみよう

経営戦略や人事戦略を現場で遂行するとなると、現場の管理職は、人材マネジメント能力が必須となる。人材とは、この場合は部下を意味し、部下マネジメントを意味する。

部下を動かすために、制度や規則、仕組みといったいわゆるハード的側面で動かすことがある。たとえば、就業規則、人事評価制度、目標管理制度、報酬制度や処遇制度、指示命令系統の確立、業務手順やマニュアル化、社内ルールなどで、部下に有無を言わさずに動かす場合がそうである。これだけだと、仕事に対する満足度や生産性は限定的となる。そのため、ソフト的な側面が加わり、バランスをとりながら部下を動かすことが求められる。ソフト的な側面とは、部下を心で動かすというもので、ルールや仕組み、命令で動かすものとは随分と違う。心で動かすためには、部下個人に興味や関心を持ち、性格や強み、やる気の源泉である価値観も知り、部下との人間関係を築くことになる。これをベースに、部下に責任感、達成感、成長感や満足感が与えられるようなマネジメントが求められる。

経営の目標も経営戦略も毎年高度化して行くために、管理職の人材マネジメントの能力もレベルアップしていく必要がある。経営戦略を実現する各組織の戦略の必達の責任は管理職にある。そのため、必達の条件を洗い出し、現状とのギャップをしっかりと分析を行わなければ命取りになるかも知れない。特に、部下の能力や知識において、大きな差異があると判明した場合は、早めの対策が必要となる。育成にはある程度の時間もエネルギーもかかるため、1回教えて、「はいOK」とはいかない。育成しないまま目標達成することもあるが、根性論・精神論だけでは長続きは望めない。いずれ、燃え尽き症候群やうつ病といったメンタルダウンになると、部下の数はいても、戦力としての数には入らない。では、戦力とは何か。

欧米の優良企業を見てみると、人材の強みを活かした適材適所の採用、配置、さらに、処遇をしているのが目につく。そもそも、自分の強みが発揮される業務が任されるので、日本企業と比べても、短時間で成果を出し労働生産性を高めている。しかも、その成果の出来栄えも高い。ある日本人のボヤキを聞くと、適任ではないと思っている仕事を、1日中、いやいやながら仕事をしている様子が伺える。これだと、業務の品質だけでなく、メンタル面も元気とは言い難い。これでは、生産性において大きな差が出てくるのは仕方がないだろうか。

今、日本政府が主導をとって進めている「働き方改革」をみても、形からのアプローチのみになっているように感じてしまう。剣道、柔道、茶道といった「道」から入るのは決して悪くないが、思った以上に時間がかかるのではないか。これは、形から入って、先輩や先生のやり方をそのまま真似て、それを諦めないで続けていくことによって、その本質を徐々に理解しようとするアプローチだと思う。日本人の得意分野かもしれないが、本質が見いだせるまでには、以外にも多くの時間がかかってしまう。

変革は、そもそも長い時間をかけて行うものではない。どんなに長くても限界は3年だろうか。時間をかければかけるほど疲弊をしてしまい、挫折感を味わう人は少なくない。もう、二度とやりたくないと言う気持ちも強まる。そうなると、本質も理解できないまま中途半端になる。形からのアプローチといえば、終業時間になったから管理職は部下に対して、「残業するな」、「早く終わって帰れ」と言っている。どの企業も残業による過労死は非常に意識しているせいか、オワハラが加速している様子だ。残業をすると、罰則規定を設けて、規定以上になると、厳しく始末書も書かなければならない企業もある。根本的な残業の原因分析もしていない。もちろん、ありたい働き方の姿も描いていない。いわゆる日々のもぐら叩き的な管理職の人材マネジメントになっている。改革どころかマネジメントにもなっていないのは悲しい。

伝統的な人材マネジメントは、人事制度などのハード面によるマネジメントが強い。ソフト面もあるが、それは不完全となっている。たとえば、やりがいを持たせる目標を目標管理制度で行っている。大手コンサルティング企業の人事アンケートなどを見ても、残念ながらこれはあまり機能していない。

欧米のタレントマネジメントによる人材マネジメントは、人材(Human Resource)ではなく人財(Human Capital)を使っている。人材をあえて使っているのは、人財より広く知られていることだけのようだ。さて、人財は、材料ではなく財産・資産の意味となる。経営でも、現場のマネジメントにおいても、経営戦略を実現する「求める人材」と、それを実現する従業員の適性(マッチ)は極めて重要であることは理解して頂けたのではないだろうか。

従業員を財産・資産として、個人の能力、特性・強みや価値を最大限に活かすことができる適材適所の配置を、戦略的に、計画的に実現できる仕かけは、人事戦略のなかでも、変えてはいけないぶれない軸なのではないだろうか。

(おわり)