人事・総務コラム 社会保険労務士 立岩 優征氏・第1回日本の生産性最下位議論はなぜ終わらないのか?(1)コラム執筆者:社会保険労務士 立岩 優征氏・第1回 掲載日:2019年6月3日

47年最下位!? 働き方改革視点での生産性の見える化

2018年12月に公益財団法人日本生産性本部(以下「生産性本部」といいます。)が毎年恒例の「労働生産性の国際比較」の2018版を発表しました。残念ながらその内容は、毎年恒例の「先進国で最下位」「日本の労働生産性は低い」となっており、47年間連続です。しかしながら「毎年同じ発表があっても、なぜ我が国は何も変わらないか?」という疑問が単純に湧いてきます。

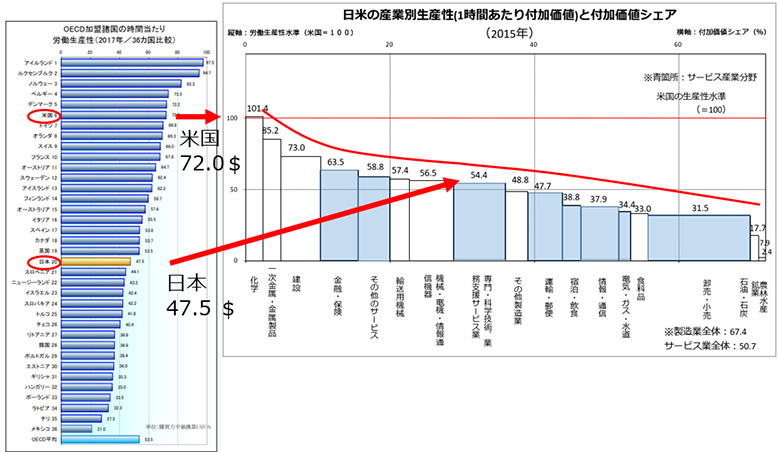

図1 労働生産性の国際比較・産業別労働生産性水準の国際比較 日本生産性本部2018年※1

※1 両図とも生産性本部による2018年の発表ですが、左図は2017年、右図は2015年のデータに基づく分析です。

図1左図のように、日本の1時間あたりの労働生産性は、OECD加盟36カ国中20位・先進7カ国中最下位です。特に先進7カ国中最高位の米国72.0ドル/時に対し47.5ドル/時で66%と、ちょうど3分の2の付加価値しか生んでいない状況です。

さらに右図は、縦軸で米国を100とした場合の各産業の生産性比較で、横軸は各産業が日本国内で全GDP(付加価値)に占める大きさを表しています。縦軸では、一番左の化学のみかろうじて101.4とアメリカの労働生産性を超えていますが、それ以外の産業はすべて下回っています。我が国で最大のGDP(付加価値)を占めている卸売・小売に至っては、31.5と約7割減の生産性です。そして、卸売・小売も含めたサービス産業は右図の青網掛け部分で、全体のGDPの7割を超えていますが、アメリカと比較してほとんどが5割以上低い生産性となっています。よって、これらサービス産業の生産性の低さが問題であり、サービス産業の労働生産性向上対策が生産性向上の第一歩という結論が何年も繰り返しされてきました。ところが、実際のところ「日本の生産性を牽引する重要な役割を担っていた※2 」製造業までが、化学を除いて100を切っている状況です。よって、本稿では「産業別」という視点が袋小路に陥る原因と考え、労働生産性を「労働」視点の「職業別」「雇用別」で構造化して検証します。

なお、労働生産性とは「インプットに対してどれだけアウトプットを出したか」という指数(金額)です。「性」とあり定性的のようですが、あくまでも定量的な数字です。よってこの問題を語る上で、定量的な分析は必須なので簡単な数式で検証していきます。

現在「働き方改革」が叫ばれているのは、この47年の間に社会構造が大きく変わってきたからでもあります。特に変わったのが人口構造です。少子高齢化により労働人口が減少し生産量が確保できないとう切実な問題が現実に起こり始めています。これを労働生産性と絡めて簡単な数式にしてみます。

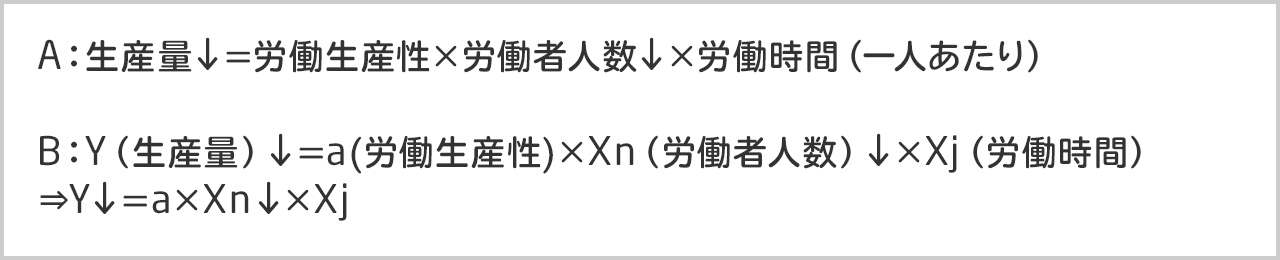

図2 生産量と人口減

図2のA式にあるようにインプットである労働者人数が低下「↓」すると、当たり前ですがアウトプットである生産量も低下「↓」し、そこが危ぶまれています。これを簡単な一次関数(Y=a X)に置き換えるとBのようになります。ここでは、インプットであるXの労働者人数と一人あたり平均労働時間を、それぞれXn及びXjとしています。

※2 「 また、重要な点として、幾つかの製造業(例:化学、一次金属・金属製品、輸送用機械、機械・電機・情報通信機器製造業)において、対米の労働生産性格差が10%ポイントを超える水準で拡大していることが分かる。これらの業種の多くは、1997 年時点における米国との生産性格差が最大でも 10%ポイント程度に留まっていた業種であり、日本全体の生産性をけん引する重要な役割を担っていた。」生産性本部2018レポートP4より

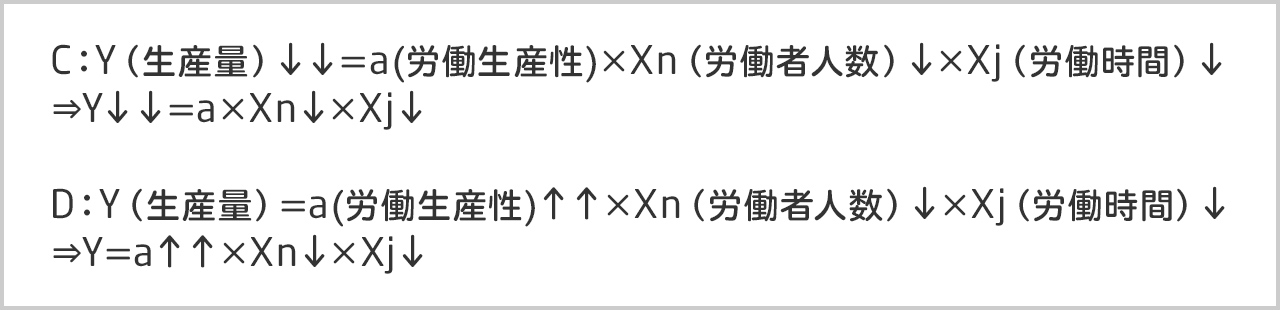

図3 生産量と人口減と労働生産性改革

ただし、事もあろうにわが国ではC式のように「働き方改革」でXj(労働時間)を低下「↓」させようとしています。となると当たり前ですが左辺のようにY(生産量)は「↓↓」とダブルパンチで低下します。ただし、「働き方改革」の狙いはダブルパンチでY(生産量)が「↓↓」を受けると、人間最後は必死になってD式のようにa(労働生産性)を劇的に「↑↑」すると見立てているのではないかとも思います。精神論的アプローチは一定の効果があると思い、否定はしていませんが、構造的に生産性が47年も低い原因があれば、いくら精神論で改革を断行しようとしても、やればやるほど血が出ます。

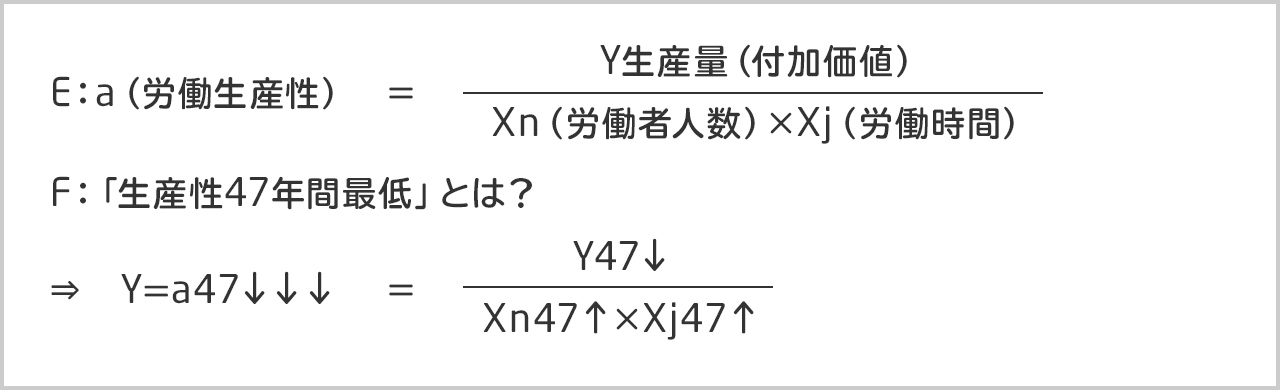

最後に、労働生産性が主役になりますので、E式のようにa(労働生産性)を左に入れ替えます。

図4 47年先進国最下位の数式

E式で「生産性47年間最低」という状態はF式のように表現できると考えます。47年の状態をそれぞれ、a47・Xn47・Xj47・Y47として、分母の47年間の労働者人数Xn47及び労働時間Xj47が「↑」であり、分子の生産量Y47が「↓」であると労働生産性a47は最下位という「↓↓↓」の状態と表せます。

図1右側の産業別のGDP(付加価値)は図 4のE式の分子であるY生産量(付加価値)で見た分析ですが、「働き方改革」という政策で解決するに分母のXn労働者人数とXj労働時間を見る必要があります。

では、次回はXn労働者人数を「産業別」から離れ「職業別」に見ていくと、驚くような発見があるので、それをご紹介いたします。