人事・総務コラム 社会保険労務士 立岩 優征氏・第2回日本の生産性最下位議論はなぜ終わらないのか?(2)コラム執筆者:社会保険労務士 立岩 優征氏・第2回 掲載日:2019年7月2日

「技術立国」日本で一番多い職業は?

Xn労働者人数を「職業別」に見ると、大変興味深い結果となります。

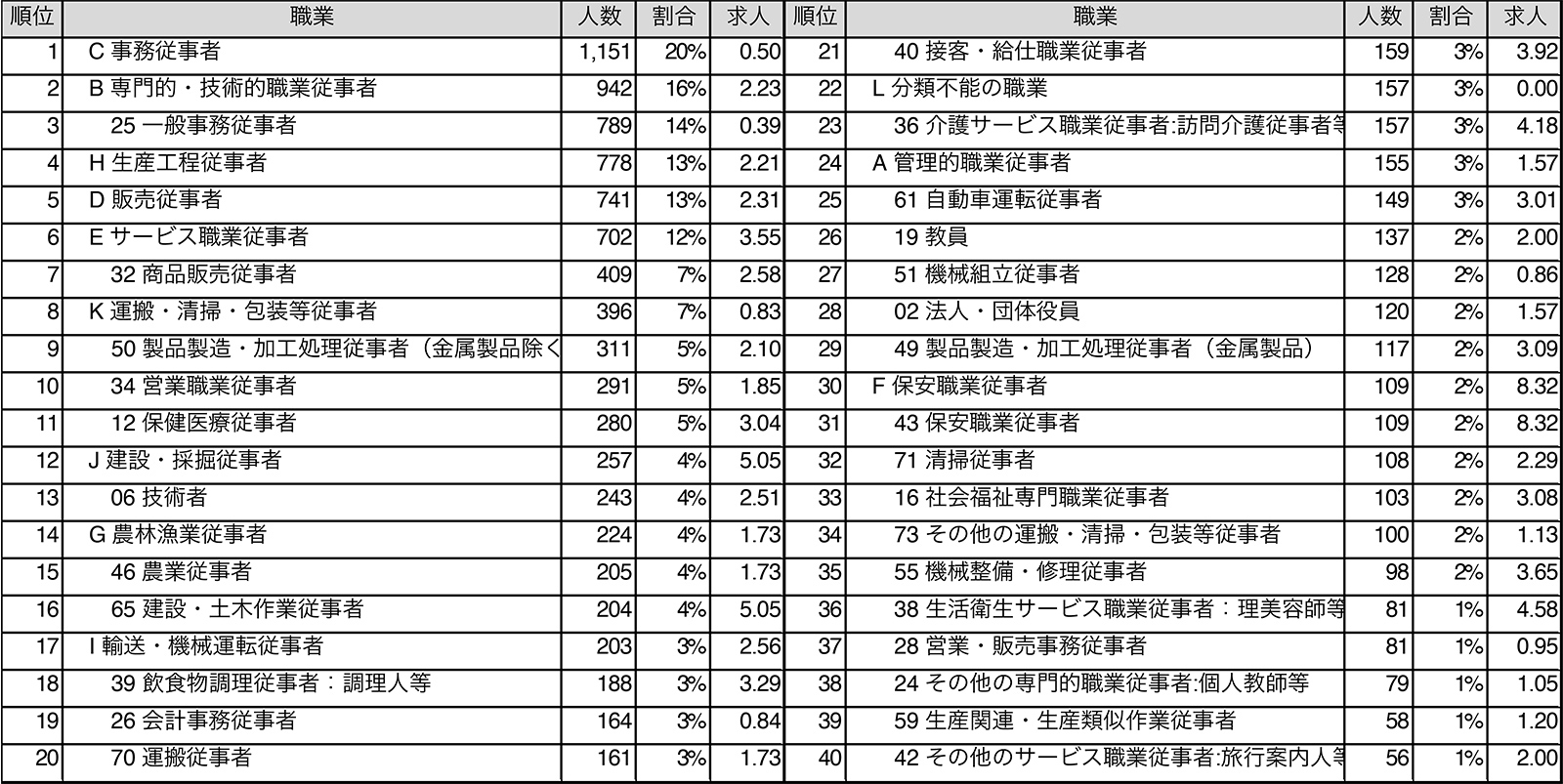

図5 わが国の職業構造:人数上位40位までの職業(人数:万人)及び求人倍率※1

出典:「2015年国勢調査の15歳以上就業者」より

※1 46農業従事者、19教員、02法人・団体役員の3つは有効求人倍率そのものが存在しないので類似の職種分を使用。

図5は2015年国勢調査の15歳以上就業者数を、大分類(A管理的職業従事者からL分類不能の職業までの12分類)とその内訳である中分類(01管理的公務員から73その他の運搬・清掃・包装等従事者までの73分類)を分けずに人数が多い順に並べたものです。

日本で一番多い職業は大分類「C事務従事者」で、二番目も大分類「B専門的・技術的職業従事者」、三番目が中分類の「25一般事務従事者」です。つまり、大分類12で一番多いのが事務従事者であり、内訳の中分類:一般事務従事者が他の10の大分類より多い状態です。わが国は「技術立国」を標榜しながら、「モノづくり大国」で現場改善が付加価値の源泉であるとしながら、事務職が他を圧倒しています。

中分類の一般事務職は789万人に上り、名古屋市を擁する愛知県の人口750万人を凌駕します。大分類の事務職全体では1,151万人となり、愛知県と隣の岐阜県、三重県を合計した中京地区の人口1,134万人を上回り、全就業人口の20%と5人に1人が事務職です。

ただし、事務職が多いのを批判している訳ではなく、事務が複雑化して大量に存在し、かつ非効率なことが問題と考えます。事務という仕事の成果は、直接消費の対象でなく、また生産の効率化という補助的行為で、その割合が効率化の分岐点を超えると生産量Yが変わらず全体のa生産性が↓になります。

さらに、日米の労働生産性比較で「職業別」に比較すると深刻さがわかります。

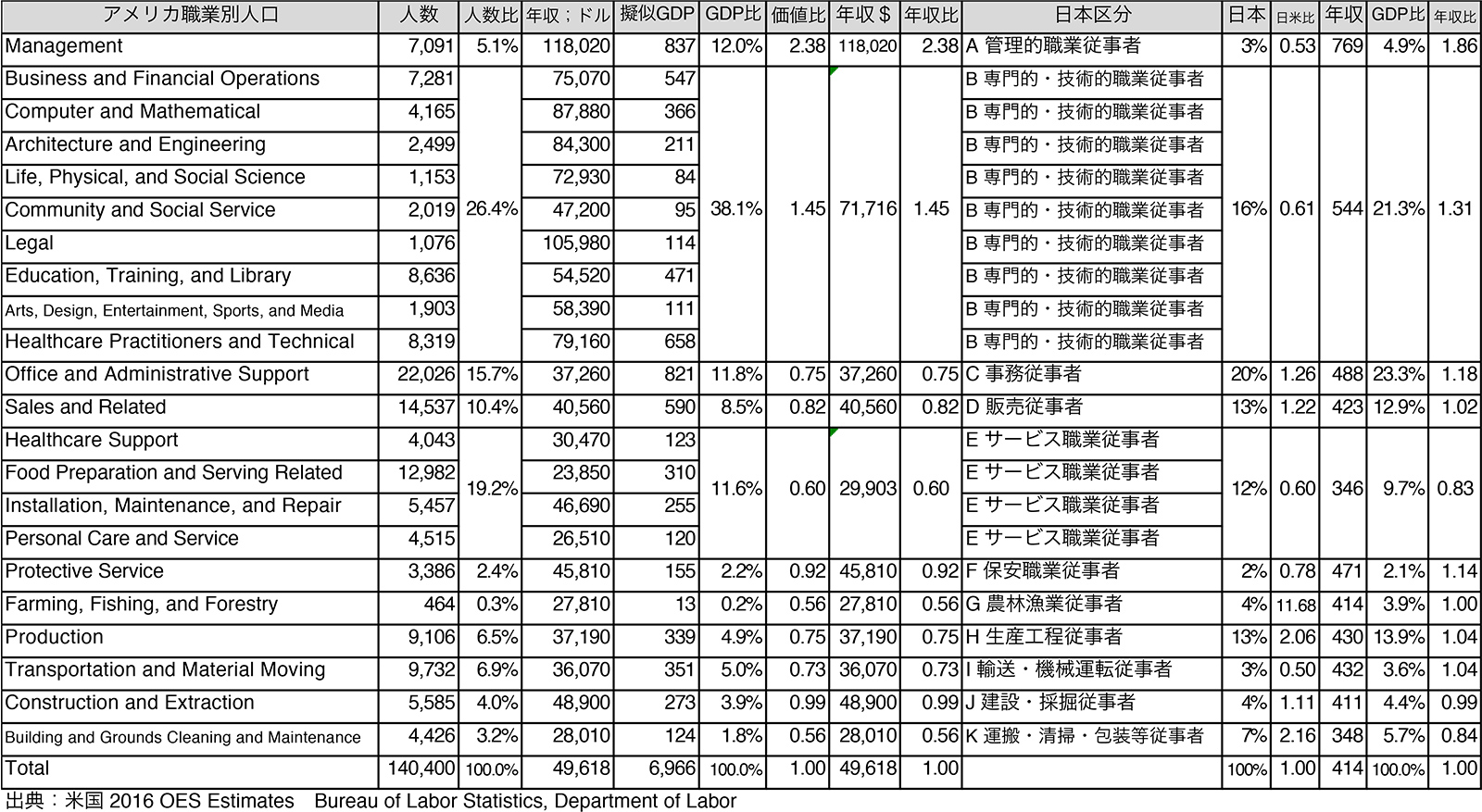

図6は筆者がアメリカ労働省の職業分類別の人数と平均給与のデータを加工し、さらに、日本の職業大分類に紐付けたものです※2。

図6 日米生産性比較資料:職業分類別人数及び付加価値比較

日本の労働生産性/時間は対米比較で66%と3分の2ですが、年平均労働時間は日本1,719時間でアメリカ1,786時間に対し96%とほぼ同じです※3。図4E式で、労働生産性分母の労働時間がほぼ同じであれば、分子であるY生産量(付加価値)が低い↓ということです。そして、そのYが↓の原因が、補助的行為をする「職業」へ偏っているからということが図6で日米比較でも裏付けされます。

先ず、図6の職業分類の「GDP比」は、各職業の擬似GDPが占める全擬似GDPに占める割合です。擬似GDPとは各職業の平均年収に人数を掛けた総報酬です※4 。

職業分類でBusiness and Financial OperationsからHealthcare Practitioners and Technical までが日本のB:専門的・技術的職業とほぼ同じ内容ですが、疑似GDP比で38.1%と4割近くを占め、第1位の付加価値を排出しています。また「価値比」とは当該職種の付加価値の大きさを全職業平均1.0と比較する倍率で、擬似GDP割合を人数割合で割った数(つまり年収比)です。アメリカの専門的・技術的職業は全職種平均に対して1.45倍付加価値の高さを示し、26.4%と一番多くの人が働いていることを意味しています※5。

※2 「日本区分」欄にある「A管理的職業」に日本側に役員が入らない及びアメリカの専門職に多少なりとも事務職的要素が含まれる可能性があるなどの誤差があるとは思われますが、本稿の内容を元に、別途著書で結論付ける内容には影響のない範囲と考えます。

※3 2015年データ。

※4 それぞれの職業が生み出す生産量・付加価値の比較を、それぞれの賃金の総額の比較により導くことは、大まかな検証では妥当であろうという考えに依ります。

※5 この結論の出し方はアメリカの全平均に対しての比較なので、他国と比較しなければ意味がありません。年収≒付加価値という前提で議論なので、表右側の日本区分「年収」専門的・技術的職業は544万円で、アメリカ区分「年収$」が71,716ドルなので、1ドル=110円で計算して1.45倍になります。日米の全職業平均比較が1.31倍なためこの職業に人数が多いことが全体の付加価値向上と結論づけて良いことになります。なお、労働時間が同じであれば付加価値の仮置きである年収は、日米全体平均で1.5倍(1÷0.66)の年収倍率となるべきですが、現場での問題解決レベルの仮説とデータ借用という大まかな検証では問題のない範囲と考えます。

これに対して、日本の専門的・技術的職業の人数割合は16%で、アメリカの人数割合26.4%に対して0.61倍で約4割低い状態です。日米比較でも「技術立国」と標榜しながら専門的・技術的職業割合が非常に低いのが明確で、それにより全体の生産性低下が起きていることが推測されます。

ますます人手不足が深刻である介護や医療等を含むサービス職の就業割合はアメリカ19.2%に対し日本は12%で0.60倍と同様に4割低い割合です。「超高齢化社会」と課題が標榜され、深刻な人手不足と言われていますが、そもそもアメリカよりもサービス産業自体の従事者が4割も少ない状況です。サービスに対する相当な対価が払われないから給与が安く労働者数が少なくなると、この原因を逆にYの生産(付加価値)に求める指摘がよくあります。ただし、図6年収比でアメリカのサービス職の給与は平均と比較すると60%程度で、日本では83%となり、日本のほうが高くなっています※6ので、一概にそうは言いきれません。

図5の「求人」欄にあるように求人倍率(2018年10月厚労省発表値)は0.50倍で、特に一般事務従事者は0.39倍と労働市場で「供給>需要」と飽和状態となっています。これは、事務職が一貫して増えてきた職業構造が過渡期に差し掛かっていると考えられます。さらに「デジタルファースト法案」で労働人口減少の解決策と相まって、この職業構造が一変する可能性があると考えています。

サービス業の中で現在人手不足の象徴である介護職従事者の有効求人倍率は4.18倍です。厚労省は「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計」を発表し「超高齢化社会」ピーク時の2025年には38万人の介護職従事者が不足するとしています。仮に「職業構造が一変」の予兆として、仮に飽和状態の事務従事者のわずか20人に1人の5%に変化が起きるだけでも、58万人の人材が発生し、介護人材不足分35万人を20万人も上回ることになります。そして、テクノロジー変化等の環境変化に触発されることで日本内部の職業構造に変化が起き始めると、現状の課題認識が一変する可能性があります。

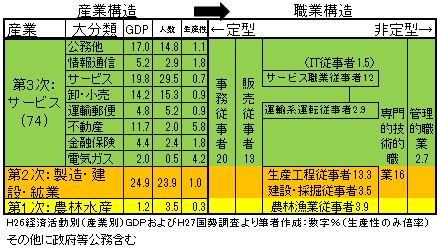

このように「産業別」から「職業別」に図7のように視点を変えると47年間の最下位議論に終止符を打つことができそうです。

※6 詳しくは本稿を詳しく解説した別著「デジタル化する人事(仮称):中央経済社9月頃発刊」をご参照ください。

図7 産業構造から職業構造への視点の変更

しかし日本人3人でやっとアメリカ人2人分の生産を行っているとは、勤勉であるはずの一人の日本人として納得いきません。さらに、労務管理の専門家である社労士としては、分母Xnに関し労働契約という視点で深掘りすると、根深い問題が見えてきますので、次回はその根深さをご説明します。