人事・総務コラム 社会保険労務士 立岩 優征氏・第3回日本の生産性最下位議論はなぜ終わらないのか?(3)コラム執筆者:社会保険労務士 立岩 優征氏・第3回 掲載日:2019年8月2日

「就社」「生涯現役」「移民」「女性」・・・独特の雇用価値感と生産性

日米で最大の「雇用」に関する相違は、いわゆる日本型雇用の「メンバーシップ型」と欧米型の「ジョブ型」の雇用契約です。これは、日本の歴史・文化で生じた社会システム※1に起因しており、職業構造より根深く、対応が難しいと考えられます。

この2つは、いわゆる「就社」と「就職」と違いが表現され、就社は会社のメンバーであること、就職はそのジョブ(職)をこなすことに意味合があるとされます。そして、この2つが国際比較でXnの大きさの違いにもなっています。

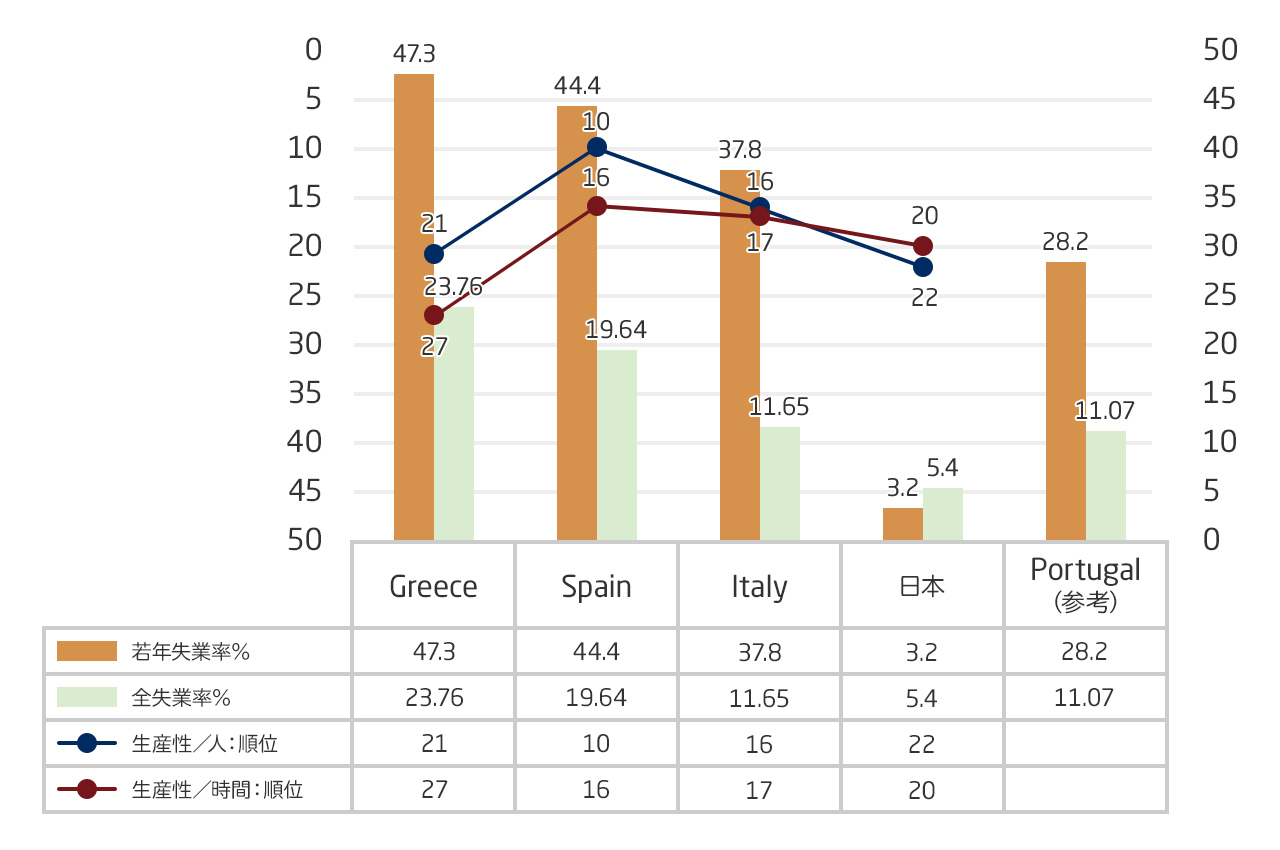

図8 失業率と稼働率(2016年発表データ)

<出典元>

失業率:【総務省統計局労働力調査と欧州連合(EU)のEUROSTATS】

生産性:【日本生産性本部労働生産性の国際比較】

図8はいわゆる2010年の欧州債務危機で危ないとされた「PIGS」と呼ばれる4カ国のOEDC生産性順位(人数及び時間)と失業率 を日本と比較してみたグラフです(ポルトガルはOEDC加盟34カ国でないため失業率※2のみの参考値です※3 。)。

線グラフが人数・時間当たりの生産性の順位です。それぞれギリシャ21位と27位、スペイン10位と16位、イタリア16位と17位となっており、対して日本は22位と20位となっています。つまり、日本は破綻寸前まで行ったギリシャより人数当たり、その他の債務危機国とは人数・時間当たり生産性が低い不思議な現象です。

※1 「ジョブ型」:職務、労働時間、勤務地が原則限定される。欠員補充で就「職」、職務消滅は最も正当な解雇理由。欧米アジア諸国すべてこちら。日本の実定法も本来ジョブ型。「メンバーシップ型」:職務、労働時間、勤務地が原則無限定。新卒一括採用で「入社」、社内に配転可能である限り解雇は正当とされにくい。一方、残業拒否、配転拒否は解雇の正当な理由。実定法規定にかかわらず、労使慣行として発達したものが判例法理として確立。」濱口桂一郎氏2013年政府資料より

※2 失業率の定義も各国でバラバラなのが②労働者数のカウントの仕方が変わり、国際比較を難しくする理由でもあります。

※3 生産性本部、欧州連合の2016年発表のデータより。

債務危機が雇用に影響しているのが図7棒グラフの各国の失業率ですが、2016年の失業率は日本が25歳未満・全年齢で3.2%・5.4%に対して、ギリシャ47.3%・27.4%、スペイン44.4%・19.6%、イタリア37.8%・11.7%です。この3カ国の失業率は全年齢で平均20%弱、25歳未満の若年層に至っては平均40%を超える失業率です。ここが日本の生産性が低くなる、分母Xnが大きくなるもう一つのからくりです。

メンバーシップ型採用の多くの日本企業は、新規学卒者を一括採用して育てるので、すぐに仕事ができない若年層の失業率が非常に低くなります。さらには、会社の一員であることに意味合がある社員は、他国より解雇が厳しく社内失業者が増えます。よって、日本では低稼働の労働者分が構造的にXnの労働者人数として分母に入って↑になります。しかしジョブ型の欧米では、できる業務に対しての労働契約なため、基本的に若年者は必要な業務ができるようにならない限り雇用されない事になります。また、成績不振等と判断された場合は、原則解雇となります。よって、日本と比較すると低稼働者が減るため分母のXnが小さく↓になり、aが大きく↑になります。

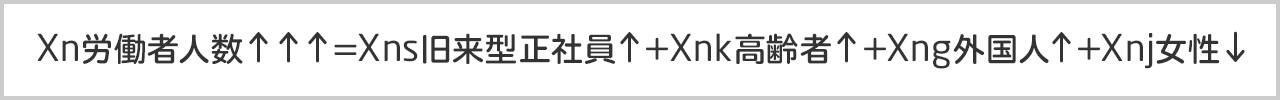

Xn労働者人数をこのような旧来型正社員だけではなく、他国と大きく雇用状況が違う「年齢別・国籍別・性別」に、高齢者・外国人・女性で整理したのが図8で、それぞれの頭文字を付記しXns、Xnk、Xng、Xnjとします※4。旧来型正社員雇用では、前述のようにどうしても低稼働社員を社内に内包する雇用システムなためXnsが増え(↑)ます。

※4 全労働者数Xnと合致しませんが、大まかな検証では有効と考えます。

図9 Xn労働者人数の47年の変化と課題捕捉のための数式

次に、Xnk高齢者が増える(↑)のも我が国の特徴です。日米比較すると65歳以上男性の労働力率はアメリカが1985年と2016年それぞれ15.8%・24.0%に対して日本は37.0%と31.7%となっています※5。34年前は2倍を大きく超え、近年その差が縮まっているものの、日本の高齢者がアメリカより多く就業する実態がわかります。そして、(公)総合研究開発機構の調査発表に「65歳以上区分の労働生産性は15-24歳区分と同程度であると言えるであろう」と65歳以上の労働生産性が下がるとの指摘があり、個人差があるものの高齢者数が増えると生産性全体が低下する傾向にあるということです。

さらにXng外国人も相対的に増える(↑)構造になっています。アメリカのトランプ大統領による国境の壁建設に繋がります。米国調査機関PewResearchCenterの統計では、不法移民の中で820万人が不法就労をしておりアメリカの総労働人口1億5,428万の約4.6%に当たるとし、本来計上されるべきから漏れて減少しているということになります。

※5 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

労働生産性が50年近く世界1であったルクセンブルクと常に上位のスイスは、OECDの中で外国人移民比率が1位(44%)と2位(28%)※6で非常に高くなっています。さらに、人口がそれぞれ59万人及び842万人と非常に少ないので、カウントされない外国人労働者数が分母のマイナス効果を生み生産性を上げる原因になっています。しかし、日本では全人口に占める外国人の割合が2%程度しか存在しないため、カウントされないXngで労働資産性を稼ぐことができず、その意味で海外比較として相対的に分母を増やす要因になってしまいます。

最後にXnjの女性ですが、わが国の女性就労問題は改善しつつあるものの、他国と比較して就業率が低く(↓)、その分男性就業者の割合が高い状況です(つまり、Xns旧来型正社員が多い(↑)原因)。これはかなり主観ですが、女性労働者は本来高稼働社員の割合が高く、わが国では彼女たちが少なかった分労働生産性が低くなってきたと考えます。特に近年の産業のサービス化により、生産対象が、モノよりヒトに重心が移ってからこの傾向が強いと思います。職種・個人差もありますが、女性の時間の使い方は無駄がなく、効率的な働き方をすることは、私の事務所だけでなく多くの方の認識を同じくするところではないかと思います※7。

以上のように日本の47年間の労働生産性a47が低い原因は、「職業構造」という構造問題の他に、日本人独特の雇用価値観にも根付くと考えます。Xnsの要因である「就職・就業ではなく就社」という職業観、同じくXnkの「なるべく長く働きたい」という人生観、Xngの「ほぼ単一民族の日本人だけで」働くという民族観、Xnj「女性は家庭を守る」という家族観の4つの価値観で、その改革には、是非も含め時間がかかります。

次に分母のもう一つの要素である「Xj:労働時間」に関しては、次の連載で取り上げられればと考えますが、拙書「デジタル化する人事(仮称・10月頃出版予定):中央経済社」」でもご確認できます。

※6 経済協力開発機構(OECD) InternationlMigrationOutlook2015

※7 伊藤聡子事業創造大学院大学客員教授が「女性の活躍が日本を救う」という講演の中で女性の生産性が男性の2倍というデータをご紹介していました。分母の労働時間の少ない効率的な面だけでなく、分子の付加価値が女性目線で高くなるという指摘でした。