サイト内の現在位置

コラム

テレワーク8つの課題と解決方法・成功事例をくわしく解説

UPDATE : 2021.03.19

テレワークの計画や導入に頭を抱えていませんか?

新型コロナウイルス感染症は、私たちの働き方に大きな一石を投じました。その例の一つが、自社オフィス以外での労働を認める「テレワーク制度」です。

働き方に柔軟を持たせるテレワークは、すでに導入している企業や、これから導入を検討している企業も多いと思いますが、大きな変化をもたらすこの制度は、やみくもに導入してもうまくいくとは限りません。

導入や運用でチェックするポイントは何か?テレワークの課題と解決策は何か?この記事ではそのノウハウを8つのポイントに分けて解説します。テレワーク導入を成功させるために、ぜひお役立てください。

INDEX

- 「テレワーク」とは?

-

テレワーク3つのスタイル

- 在宅勤務

- モバイルワーク

- サテライトオフィス

- テレワークの現状

-

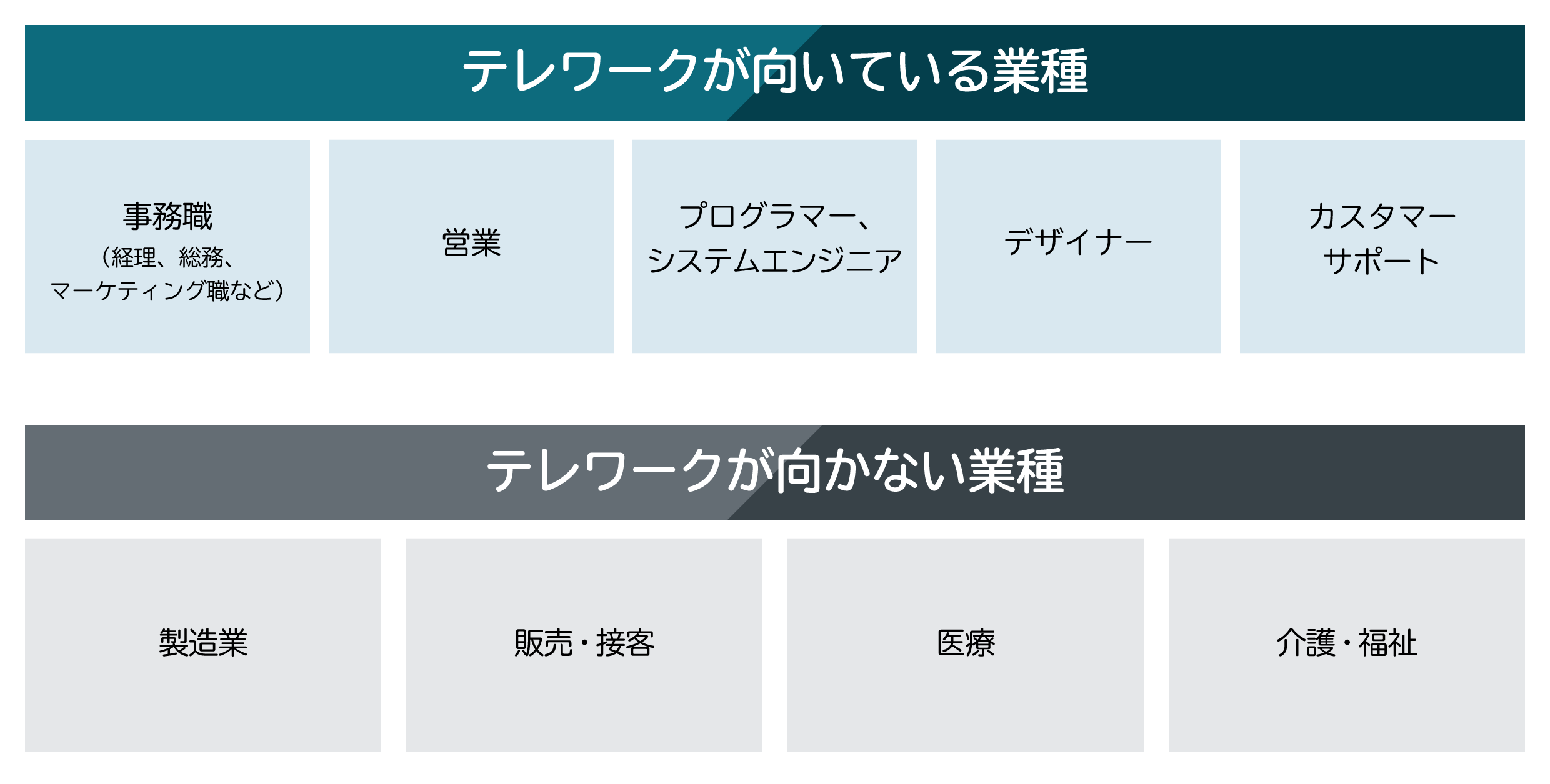

テレワークが向いている職種・向いていない職種

- テレワークが向いている職種とは

- テレワークが向いていない職種とは

-

テレワーク8つの課題

- 経営側の課題

- 従業員側の課題

-

テレワークの現状課題を解決する方法

- セキュリティ対策を徹底する

- 人事評価の方法を見直す

- クラウドツールを導入する

-

クラウドツールを導入しテレワーク化を進めるメリット

- 生産性が向上する

- BCP対策になる

- コストが削減できる

- 人材の確保につながる

- 企業のイメージアップになる

-

テレワークの成功事例

- 従業員満足度が上昇「大同生命」

- まとめ

「テレワーク」とは?

テレワークとは場所や時間にとらわれない働き方のことです。総務省の「テレワークの推進」には「テレワークとは、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です」と記されています。

自宅やシェアオフィスなど、オフィスの外でも必要十分な仕事を行うことで、様々なメリットが期待されています。

リンク先:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/

テレワーク3つのスタイル

テレワークとは、離れたところ(tele)で、働く(work)という意味です。想定する働く場所に応じて3つのスタイルがあります。「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」の3つについて、以下解説します。

在宅勤務

自宅で仕事をするスタイルが「在宅勤務」です。主に、自宅のインターネット回線を活用し、自身で所有、もしくは会社から支給・貸与された端末を使って業務を行います。通勤が不要になり家族と同じ空間で働くことになるため、育児や介護で自宅にいるメリットの多い人に適したスタイルです。

モバイルワーク

カフェや公園、公共スペース、移動中の車内など場所を選ばずに仕事をするスタイルが「モバイルワーク」です。スマートフォンとモバイル回線を活用し、必要に応じてパソコンやタブレットも使いながら業務を行います。外回りの多いスタッフにとって、移動の途中で場所を選ばずに仕事ができるようになることで、オフィス立ち寄りのロスを避け、効率化が図れます。

サテライトオフィス

本社の社屋などではなく、シェアオフィスやレンタルオフィスなどを活用して働くスタイルが「サテライトオフィス」です。利用する個人、もしくはチームのメンバーにとって利便性のよいスペースを契約して活用します。インターネット接続環境や電源、セキュリティ面が整った「仕事のための環境」で業務を行うことができます。

関連記事:「テレワーク」と「リモートワーク」はほぼ同義。使い分けや在宅勤務との違いなどを詳しく解説」

テレワークの現状

実際に、テレワークを実施している企業はどのくらいあるのでしょうか?

2020年12月に株式会社パーソル総合研究所が発表した調査によると、2020年11月に正社員のテレワークを実施している企業は24.7%でした。新型コロナウイルス対策特別措置法が成立した2020年3月にテレワークを実施していた企業は13.2%、最初の緊急事態宣言が解除された直後・2020年5月の調査では25.7%に増加しました。そこから半年経過した後の調査ですが、実施企業は1ポイントの減少にとどまっています。一度テレワークを実施した企業の多くは、緊急事態宣言の有無に関係なく制度を維持しています。

テレワークが向いている職種・向いていない職種

新型コロナの影響が強い現状においても、テレワークは導入したから成功が約束される、というものではありません。テレワークには、向いている職種・向いていない職種があるのです。テレワークの特色と、職種の向き・不向きを解説します。

テレワークが向いている職種とは

テレワークが向いている職種は、デスクワークで業務の大部分が行える職種です。

経理・総務などの事務職をはじめ、アプリケーションで作成した文書や資料が成果物となるマーケティング職、営業職、WebデザイナーやコーダーのようなWeb関連職、ソースコードの製作が主業務となるプログラマーやシステムエンジニア、カスタマーサポートなどは、その代表例といえるでしょう。こうした方々にとっては、ICT環境を整えることでテレワークの効率はさらに上がっていきます。

テレワークが向いていない職種とは

反対に、専用の機械を使ったり、人と直接対面したりする業種はテレワークに向いていません。工場でものづくりに携わる製造業、販売や接客を伴う店舗運営や銀行・役所などの接客業、人のケアが求められる医療・介護、福祉などがその一例です。

また、FAXや押印などの紙ベースでの業務を無くせない職種も向いていません。社内で完結するペーパーワークであればワークフローを変えることで変革可能ですが、他の組織とのやりとりでペーパーワークが発生している場合は、変革は容易ではありません。

テレワーク8つの課題

いざ「テレワークを導入しよう」と決断しても、その実現にはクリアしておくべき課題があります。仕組みが大きく変わるため、課題を認識し、対応策を検討しなければ、成功はおぼつかないでしょう。ここではポイントとなる8つの課題をご紹介します。

経営側の課題

セキュリティ面でのリスクがある

テレワークでは自宅やシェアオフィスなど社外で業務を行うため、ノートパソコンをはじめとしたモバイルデバイスを活用します。そのため、セキュリティのリスクは常につきまといます。盗難・紛失時の情報漏洩、インターネットを経由した接続を許すことによる不正アクセス、デバイスのウイルス感染などの危険にさらされます。

従業員が不平等と感じる

先に述べた通り、テレワークには向いている職種と向いていない職種があります。従って、同じ企業・組織・部門の中でもテレワークを適用できるスタッフと適用できないスタッフに分かれます。テレワークの制度が適用されずに不公平感を覚えるスタッフが出てくる可能性があります。

人事評価しにくい

企業の成長には人材の育成と、それに伴う人事評価は欠かせません。オフィスの同じ空間で業務を行っている場合と比べ、テレワークでは気軽な会話や日頃の勤務姿勢を確認することが難しくなります。上長にとっては、部下の育成・評価のポイントを再検討する必要性が生まれます。

労務管理が難しい

テレワークでは業務開始時刻・終了時刻を定めにくくなり、勤務時間が不明瞭になりがちです。また、勤務している姿を目視で確認できなくなることから、申告された勤務時間に何をしていたかを知る機会がありません。テレワークで働くスタッフの労働時間をどう把握するか、働く側の同意を含めた新しい方式を考える必要があります。

関連記事:「勤怠管理の必要性とは?管理方法や問題点、勤怠管理システムの導入についても解説」

初期コストがかかる

セキュリティ対策やコミュニケーションシステム、労務管理の仕組みを整えるためには、新たな情報システム・IT機器・通信環境の導入が必要になります。また、人事評価や労務評価の制度設計も必要になるため、導入初期のITコスト・人的コストが発生します。

従業員側の課題

コミュニケーションに不安がある

オンライン会議システムが広がり、同じ社内にいなくても映像と音声を使ったコミュニケーションが取れるようになりました。また、電話やチャットなど、テレワーク前から活用していたコミュニケーションツールもあるでしょう。

しかし、常時顔を合わせることのないテレワークでは、それでも直接会って会話したり、気軽に質問したりする機会が減ります。こうなることで、業務の共通認識を得たり、社員の悩みや改善提案を気軽に聞いたりすることができません。

これまで以上に円滑なコミュニケーションをはかる仕組み作りが求められます。

自己管理が難しい

テレワークでは良くも悪くも人の目を気にすることが少なくなります。

根を詰めるタイプであれば業務時間超過を気にすることなく働けてしまうため、オーバーワークに気をつけなければいけません。逆に、気が緩みがちなタイプであれば、仕事外の誘惑に時間をとられ過ぎる恐れがあります。

適切に仕事に取り組めるよう、自己管理の工夫が求められるでしょう。

運動不足になりやすい

通勤時間の削減にメリットがあるテレワークですが、逆に、通勤が無いことで運動不足につながる懸念もあります。通勤では、歩いたり電車の中で立っていたりすることが意外な運動の効果をもたらすこともあります。また、ランチの際に外出することも運動になります。

テレワークでは通勤による移動が無くなり、食事も自炊やデリバリーが中心となることで身体を動かすことが少なくなりがちです。

運動不足は生活習慣病などのリスクも上がるため、仕事の合間や休憩時間に身体を動かす習慣を身に付ける必要があります。

テレワークの現状課題を解決する方法

こうした課題を解決していかなければテレワークを成功させることは難しいでしょう。では、具体的にはどのような解決策があるのでしょうか。

セキュリティ対策を徹底する

セキュリティ対策は、ハードウェア・ソフトウェア・人材の面から行う必要があります。

端末は、会社から貸与する場合、個人所有の場合を含め、管理方法を定め、徹底しなければなりません。シェアオフィスやモバイルワークの場合は、端末の紛失に備えて固定器具や端末管理システムの導入も検討しましょう。アンチウイルスやフィッシング対策など、端末の操作によるトラブルの備えも忘れずに行うことが重要です。

また、仕組みを導入しても適切に運用しなければセキュリティ対策としては不十分なため、並行して社員教育を行うことも大事です。

関連記事:「テレワーク導入によるセキュリティリスクとは?企業が行うべき対策も解説」

人事評価の方法を見直す

テレワークにおいて労務時間を厳密に管理することはとても難しいものです。

また、成果を適切に評価するとともに、仕事への取り組み方や仕事のプロセスなどをどのように判断するか、方針をしっかり立て、テレワークの該当者に明示することが大切です。

クラウドツールを導入する

コミュニケーションや労務管理・タスク管理などの課題は、クラウドで展開されるツールを導入することで解決に大きく近づきます。クラウドツールは導入が簡単でシステムの運用は事業者に任せられることから、自社のシステム担当者の負荷が増えることがありません。低コストで課題解決に向かうことができます。

クラウドツールを導入しテレワーク化を進めるメリット

では、クラウドツールを活用してテレワークを推進することで、具体的にどのような効果が見込めるのでしょうか?コスト・人材・安全性など様々な視点からメリットを解説します。

生産性が向上

テレワークの導入は、移動などの時間をより重要な時間に振り替えられるメリットがあります。睡眠、休息、家族とのコミュニケーション、勉強の時間などに充てることで、ライフスタイルに合わせたクオリティの向上が期待できます。通勤は心身の負担になるケースもあり、こうしたストレスを解消できることも業務効率化を図る上で大きなきっかけになるでしょう。

BCP対策になる

BCPとは事業継続計画のことです。本社にサーバーがあり、社内のパソコンからアクセスして業務をするスタイルでは、災害で通勤できなくなった際にすべての業務がストップします。しかし、サービスやデータがクラウド上にあれば、リモートアクセスすることで業務を続けることができます。

一般的に、クラウドサービスを稼働させているサーバーが置かれているデータセンターは、自社オフィスビル内のサーバー室などよりも電源やネットワークが止まりにくく設計されているもの。システムの止まりにくさに安心感があり、専門の担当者がいるため、運用も安心です。

日本は震災が多い国です。また、新型コロナのようなパンデミックがあっても、クラウドツールの活用で事業を継続できます。

コストが削減できる

テレワークの推進によって節約できるコストがあります。

自宅やサテライトオフィスで働くようになれば、大きな収容人数のオフィスが不要になり、固定費を削減できます。また、通勤が不要になることから通勤費を主とした交通費の削減にもつながります。プログラムやデータを置く機器が自社のサーバーからクラウドに変われば、ハードウェアやアプリケーションのカスタマイズは資産から費用へ計上を変更できます。これも、管理コストを下げられる要素の一つとなるでしょう。

人材の確保につながる

厚生労働省が推進する働き方改革の項目の一つに「ダイバーシティの推進」があります。テレワークの推進により、自宅で子育てや介護をしなければならない人材が仕事を続けられたり、怪我や移転のために通勤できなくなった人材も雇用契約を維持したりできます。

経験あるスタッフの離職防止と、場所にとらわれず優秀な人材を確保できる、その両面が期待できるようになります。

企業のイメージアップになる

ワークライフバランス、という言葉をご存じでしょうか?「仕事と生活の調和」を意味する言葉で、内閣府のサイト内にもワークライフバランスを取り上げたページがあります。

クラウドを活用したテレワークの推進をしている企業として取り上げられれば、自社ブランディングにも役立ちますし、業務改善が同業他社に先んじているケースであればニュースに取り上げられることで知名度も向上します。

関連記事:「テレワークとは?テレワーク導入状況・効果・課題と解決策を徹底解説」

テレワークの成功事例

テレワークは一過性の流行ではなく、すでに先行して成功を収めた企業の事例が存在します。その例をご紹介しましょう。

従業員満足度が上昇「大同生命」

大同生命保険株式会社は全社的な働き方改革を行い、平成29年(2017年)度 テレワーク先駆者百選 総務大臣賞を受賞しています。

タブレット端末を全営業スタッフに持たせ、サテライトオフィスの開設や在宅勤務時の場所制限の撤廃を行うなど、テレワークの施策を次々に展開。従業員のアンケートでは「会社への誇り」「会社の将来性」といった項目が改善し、平均勤続年数が延びるなど、満足度が上昇する成果を見せています。

まとめ

テレワークの推進・クラウドの活用は、決して新型コロナの対策という守りの改革ではありません。変化の激しい現代において、従業員の満足度と生産性を同時に高めていく攻めの改革として捉え、積極的に推進していきたい施策であるといえるでしょう。

成功のポイントは、テレワークで起こりがちなマイナスポイントをITの力で上手に解決していくこと。クラウドを活用して質の良いコミュニケーション・長時間労働を求めずに成果を出す働き方改革を実現していきませんか?NECソリューションイノベータでは、豊富な経験と実績を元に、テレワークの導入・コミュニケーションの活性化をサポートします。

NEC 働き方見える化サービス Plusの資料請求はこちら